抗日战争时期河北沦陷区的奴化教育行政管理制度

吴洪成,钱 露

(河北大学 教育学院,河北 保定 07 1002)

河北省地处华北,北依燕山,南望黄河,西靠太行,东坦沃野,是华北平原上一颗璀璨的明珠。日本帝国主义狼子野心,妄图将华北变成第二个满洲国,在华北平原上建立起一整套奴化教育的统治机关与制度。随着冀东22个县沦陷,河北境内开始了日伪奴化教育的历史。日伪的教育目标是旨在培养归顺“大日本帝国”的臣民,河北原有的教育组织体系固然不符合他们的要求,于是打破旧的教育体系,建立汉奸日寇当权的教育行政管理机构。河北省内的教育行政建制几经流变,沦陷区伪教育行政机构的设置最初起始于1935年12月成立以殷汝耕为首的伪冀东防共自治政府。1937年12月在北平建立由王尔敏、王揖唐、齐燮元、汤尔和等组成的伪中华民国临时政府,为“华北中央行政机关”。1938年1月1日,伪河北省公署在天津成立,统辖河北沦陷区各项事务。2月1日,伪“冀东防共自治政府”撤销,所辖 22县并入河北省。伪河北省公署下辖伪冀东、津海、保定、冀南“道公署”,分别于4月10日和6月1日、6日成立,统治范围有2市(唐山、天津)131县(设置局、办事处)。从政治体制上来看,日伪实施了儒家的保甲制,恢复了“道”一级的政权,各部首长称总长,以北洋时代的“五色旗”为国旗,“卿云歌”为国歌。1940年汪伪“国民政府”在南京成立,取消中华民国临时政府,更名为“华北政务委员会”,由王克敏任委员长,继续控制华北诸省。河北沦陷区的教育行政管理是以冀东、华北伪政权的建立及权力运行为依托,其本身也属伪行政机构管理职能的组成部分,本文拟对此加以探讨。

一、冀东伪政权的奴化教育行政管理

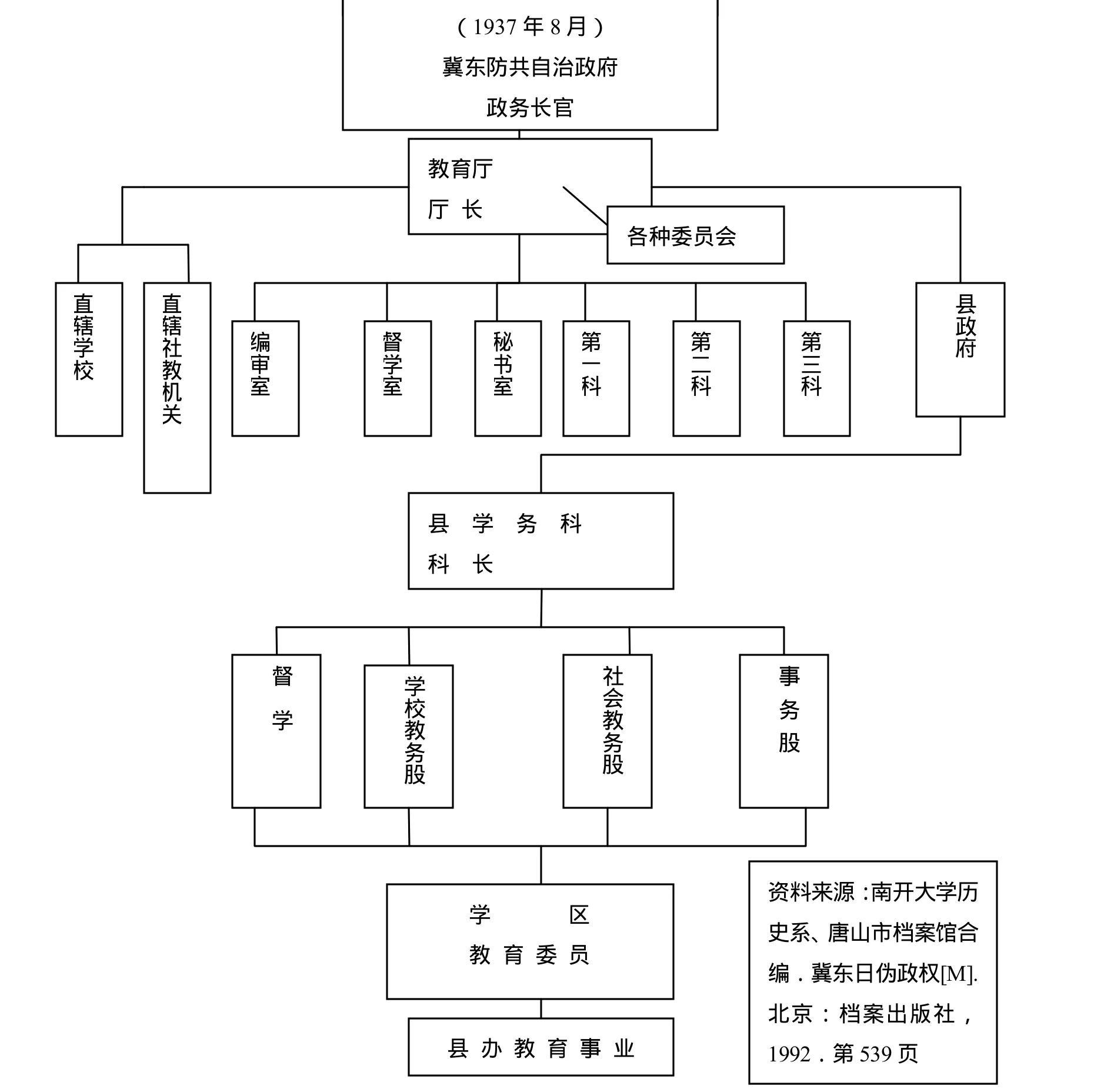

1935年5月,通过梅津、何应钦协定,强制国民党军队机关从河北省撤出,禁止一切抗日活动。1935年12月 25日,“冀东防共自治政府”伪政权,简称“冀东伪政权”,正式出台,是华北地区第一个地方伪政权,也是日军入侵整个华北的基础。伪政府设于通县,殷汝耕任自治政府长官,池宗墨任秘书长。伪自治政府下设教育厅,厅长先后由汉奸王厦材、刘云笙、武学易充任,直到与伪河北省公署合流。冀东伪政权教育行政系统建制如图1:

在伪教育厅之下,冀东 22县均设有学务局,属于各县委行政机关下设机构,分管各县教育事宜。学务科设科长1人、督学1~3人;教育委员3~6人;科员2~3人,办事员2~4人;下设一、二、三股,分管人事、中小学教育和民众教育。通县学务局设学务科长1人、督学2人、教育委员5人、科员3人、办事员6人。[1]522

图1 伪冀东教育行政组织机构图

教育行政管理机构是教育活动组织的制度保障,有利于教育相关子系统部门的工作,形成系统化的结构,提高组织工作效率,并加强监督、调整和实施结果的测评。因此,教育的行政管理仍然是为学校及社会教育的运行服务的,并与教育的宗旨、目标、课程、教材及组织方法发生紧密的联系,结合为一体,这是现代教育的普遍喻义及共同认识。日伪的奴化教育尽管是侵略战争背景下扭曲的教育行为,但仍然是一种教育活动,具有某些教育因素的色彩或特点。因此,冀东伪政权奴化教育管理在组织机构建立的基础上,便将视野投向教育的政策目标及课程设计等相关的主体内容。如1936年9月8日,伪冀东防共自治政府制定《冀东教育宗旨及其实施方针》。教育宗旨为:“冀东全区之教育,以发扬固有道德、锻炼健全体格、充实国民生计、促进东亚文化为目的,勿期本此目的,以养成优良之道德、尚武之精神、社会之富足、自治之进展。”实施方针对普通教育、师范教育、社会教育、女子教育等提出了各项要求,这是日伪奴化教育的重要组成部分。[2]121

在沦陷区推行教育文化奴役政策,课程与教材是必不可少的。这就需要对课程加以设计与编造,并致力于“编审读物及选择教材事项”。如1935年,伪冀东防共自治政府通令各小学用《读经》课代替《公民》课,讲授“圣经贤传”和“先哲嘉言懿行”(1936年暑假后改为《孝经》);撤消英语课,从小学三年级开始设日语课,每周3~6节。据1937年7月10日《盛京时报》的《冀东防共自治政府之全貌·内政改善之现状》文中记载:学校教材的编纂始终“强调东洋精神,鼓吹防共思想,以亲仁善邻之主张为方针”,以达“铲除排日教育”之目的。正因如此,在伪教育厅各建制中,“教科书编纂委员会”这一新型建制得到了日伪当局的赞赏。但这种“移花接木”的歪曲篡改之举又遭到进步学生的反抗,如 1935年,伪冀东防共自治政府政务长官、汉奸殷汝耕下令焚毁教科书,采用由伪满洲国运来的教科书,遭到学生反对,滦州、蓟县两中学校的学生誓不接受命令,纷纷退学赴北平、天津、保定就读。

1938年2月1日,伪冀东防共自治政府并入伪中华民国临时政府河北省公署,“冀东防共自治政府”的名义已不复存在,冀东 22县,除兴隆改为办事处、通县划归“部”辖外,全部归入冀东道,且唐山改为市直属冀东道辖。此后对于教育监管更是“成绩斐然”,内容项目包括对各辖区学校选派校长、日本教官和日语教员,加强对学校师生的监管力度,编纂课本,出台一系列规章制度限制师生思想活动,实施训育制度。制定的训育标准明确规定教职员除了训练方面外,须充分利用教学机会,灌输反共自治之真谛,训育标准具体体现到德育、智育、体育、群育四个方面。

二、伪河北省公署的奴化教育行政管理

1937年12月,伪中华民国临时政府在北平成立,以王克敏为“委员长”,该傀儡政权为华北沦陷区中央行政机构。日寇扶植伪临时政府之目的在于“建立一个取代南京政府的中央政府,使之在日军势力范围内的地区普及其政令”。伪政权下辖河北、山东、河南、山西四省以及北平、青岛、天津三特别市。伪政府在中央一级设伪教育部,为最高教育行政部门,教育总长由著名文化汉奸汤尔和充任。汤尔和上台后,一方面大兴土木,趁机中饱私囊;另一方面,努力编纂新的教科书,积极推进奴化教育。[3]教育部下设总务局、文化局、教育局,在伪临时政府的“领导”下,三省四县纷纷建立伪公署,分设教育厅,作为各地方教育行政部门,监管地方教育事宜。由于人员的相互兼职以及行政院拥有的权力很大,临时政府各部门之间也没有什么真正的权力分工。[4]124

1938年1月1日,伪河北省公署在伪华北临时政府授意下在天津成立,翌年迁至保定。伪公署下设教育厅,属省一级教育行政部门,对伪河北省公署和伪华北临时政府教育部负责。管辖“关于学校教育事项、关于社会教育事项、关于图书馆、博物馆、公共体育事项、其他教育行政事项。”[5]伪教育厅下设二室三科:二室为督学室、秘书室,三科为社会教育科、学务科、总务科。督学科主要办理视察省立各校馆教育事项、视察道市县地方教育事项、编制视察报告事项及其他调查事项;社教科设文化股、体育保健股、社会教育股;学务科下设初等教育股、中等教育股、高等教育股。[6]4各室科各司其职,组织严密,为沦陷区奴化教育的推行可谓是打下“大厦之基”,其用心当然不是复兴发展沦陷区的教育事业,而是为了给沦陷区人民带上沉重的“精神枷锁”!

伪河北省公署所辖津海、保定、冀南、冀东及所属诸县均设有教育科。如1938年,伪保定道定县公署成立。下设教育科,内设科长1人、科员兼督学1人,教育委员2人,这些人员大多由小学教员和宣抚班人员充任。督学的职责是普及日语、审查修改教材、考察职员;教育委员主要负责指导监督学校事务、监视师生言行、打击学校中的抗日活动。[7]628不难看出,日伪在河北沦陷区建立的伪教育行政机构分为三级:伪河北省公署教育厅——各道教育科——县教育科,自上而下、环环相扣,其机构设置之严密真可谓颇费心机!这些地方伪教育部门悉数听命于伪华北临时政府教育部,紧紧跟随伪教育部精神指示,上行下效,对沦陷区奴化教育的实施“不遗余力”。

1940年3月30日,汪伪国民政府在南京成立,取消原“中华民国临时政府”,名义上降格为“华北政务委员会”,随之伪临时政府下辖的各部更名为各级公署。如教育部改称为教育总署,伪教育总署督办先后由汤尔和、周作人、苏体仁、王谟等充任。但是变化的只是机构设置权限,新的伪华北政务委员会还是原班人马。这种改头换面之举并未改变其政权本质,秉承的还是“为适应大东亚战争之势”、“力谋教育之刷新”等奴化教育宗旨,还在为“大东亚圣战服务”的轨道中滑行。

河北伪政权是日本帝国主义通过华北伪政权在河北设立的汉奸机构,河北伪政权和日本侵略者之间的关系如同主人和奴才。在日寇在刺刀保护下,通过向伪机关内部派遣日本“顾问”来实现其对沦陷区教育事业的控制。华北各级伪政权所有政务,均为日本“顾问”所操纵,同级行政长官的命运掌握在同级顾问手中。临时政府首席顾问汤泽三千男曾直言不讳的将顾问比作“附家老”,即日本德川时代封建诸侯的总管家。[4]19以下是以伪政权行政委员长王克敏的名义下达“聘请”日本“顾问辅佐官”的法令:

伪临时政府行政委员会致法部公函[8]265

(1938年7-8月)

7月18日公函 函字第633号中华民国临时政府行政委员会公函

径启者:准日军特务部函开:关于任命顾问辅佐官一事,决定行政顾问辅佐官为安中忠熊,法制顾问辅佐官为山田久就、宫崎太一,相应照会等因。用特函达,即希查照为荷此。

根据“华北政务委员会关于聘任友邦日本人士为顾问职员等之办法”,派往河北省的有:日本顾问千坂高兴、辅佐官 村次男、友添健策、矢口亲信。[8]270

对于沦陷区真正的掌权者,日伪曾大言不惭地宣称:“只有日本军才是最高统者、至于对中国进行指导,无论如何非日本军莫属。”[8]284河北省在保定设有陆军特务机关,特务机关的军司令官是集军事、政治、经济、文化、教育等一切大权于一身的最高权力者。伪河北省政府成立后,立即由资深内务官僚作为顾问进入政府。特务机关的性质、任务也随着时局不断改变,最后改名为联络部。在河北省,保定河北省联络部,部长有柴山兼四郎中将、塘大佐、铃木繁少将、大本四郎少将;石门道联络部,部长有笠井中佐、鹿岛大佐;沧州联络部,部长是加茂少佐;邯郸联络部,部长是加藤大佐;唐山联络部,部长是堤大佐。[8]346

据1937年8月“冀东教育厅官员录”记载,冀东教育厅厅长由河北乐亭人武学易担任,设顾问一名,由日本人中地武雄担任,名为顾问却实际上掌握和控制教育厅的工作,贯彻日本的奴化教育方针,为日本的奴化教育服务。甚至在各级各类学校,都会安排日本教官,监督学校的教学活动。伪河北省教育厅还设立了多种分支机构,有新民会、河北省教育研究所、乡村教育促进会及相关组织机构等,使其发挥出辅助教育行政管理的作用。

三、河北沦陷区奴化教育的组织管理

面对日军的侵略,河北沦陷区人民作出了顽强的抵抗。日本侵略者及其扶植下的汉奸政权强烈认识到,奴化教育,与军事侵略相伴随,其重要性和必要性可见一斑。遂加紧实施奴化教育,逐渐形成了一套完整的奴化教育管理体系。

(一)教育的微观管理

为了配合军事侵略和经济掠夺,日伪注重建立实施奴化教育的学校体系,并留心于监管学校,企图把学校办成戕害青年身心及灵魂、泯灭民族意识、消除反抗日伪侵略思想的阵地。据相关报刊记载,截止到 1940年,日伪在河北省设立中学21所、师范学校及简师29所,完全小学371所,初级小学693所。各类学校均加强了奴化教育内容,如加授日语,教科书内多绘五色旗(伪满洲国“国旗”)并指为国旗,地图及课本插图将我东北三省改称“满洲国”,取消国耻教材,宣传“日满支不可分”之荒谬言论等等。沦陷区教育的主要管理措施如下:

1. 监督师生。日伪在河北沦陷区学校内实行法西斯统治,尤其对校内师生协同参与教育活动的组织、过程等各个方面加以控制并实施严格管理。校内教育组织活动的各个方面始终贯穿以强制手段强化其“思想整肃”,奴化学生的思想,为建立其所谓“大东亚共荣圈”或“日满华一体”的侵略政策服务。暗派特务监视师生言行,随意搜查教师和学生;利用封建伦理道德糟粕训育“顺民”;开设国民精神课,进行各种“活动”及“训练”。定期举行朝会,向“天皇陛下”、“天照大神”遥拜,妄图于不知不觉之中泯灭学生的国家观念和民族思想。

2. 畸形的课程设置。课程是教学活动的媒体,教学任务及目标实现的保障。沦陷区奴化教育的设计中,学校课程是其中的核心。综观日伪在河北沦陷区中小学校所设置的课程,表面上仍然涵盖近现代学制体系中课程编制的基本内容,但问题在于课程的设计安排上,汉语减少到每周3课时,而日语课每周则增加到6课时。所谓的“建国精神科”,不过是讲些“民族协和”、“日满一德一心”、“王道乐土”、“日本亲邦”、“大东亚共荣”之类的内容。国民道德原来占总学时的5%,改成“建国精神科”后竟增加到12.5%,实务课和勤劳奉仕则大大增加。

日寇强迫青少年学习一些服务于其军事侵略和殖民占领所需的课程,缩减其他学科课程,注重宣传“王道精神”,篡改教科书,忽视文化课的学习,这样做一方面是为了淡化中国青少年的民族意识,使他们逐渐淡忘自己的母语和历史,降低他们的文化素质;另一方面从课程板块组合上看,是一种典型的“日本化”畸形结构的课程设置,是培养目标及教育取向上奴化教育性质的必然反映,违背了学生成长发展的规律及课程设计中的科学性、客观性、均衡性。

3. 培训奴化教育师资及管理人员。由于缺乏大量能实施奴化教育的师资及管理人员,伪政权建立了日伪奴化教育师资的培训机构。1941年10月7日,伪华北政务委员会教育总署举办伪教育行政人员讲习班。伪督办周作人亲临训话,要求“借着教育行政的力量,以圆满达到善邻友好,共同防共,经济提携三种目的”[9]477。日伪在河北沦陷区常举办小学教员讲习会,利用假期把各校小学教师组织起来,“充分灌输新时代的教育精神和正确的思想”。讲习科目中必修课为精神训话、教育行政、东方文化及伦理、特别演讲、乡村教育、日本语;选修课为算术、常识、自然、音乐、体育、修身、学校教育、儿童心理等。伪河北省公署行政人员、新民会河北省指导部人员经常在讲习会上亮相,给予“精神训话”,灌输“新中国之理念”。[10]36

对学校教育的师资及管理人员的培训与压迫干预之间有着紧密的联系,互相结合,形成一个整体。例如1939年8月,伪河北省公署推行“保甲连坐法”,以“一人犯法,皆受牵连”的无形锁链,把学校的教职员控制起来。1940年6月,伪冀东道公署颁发《小学教员奖惩办法》,计14条,具体规定本区各县市小学教员之奖惩办法,用以奴役教师。

4. 控制办学经费。日本发动全面侵华战争一年左右时间,河北大部沦陷,日寇疯狂破坏境内文化机关和学校,焚毁和取缔大量图书、杂志。为了对沦陷区加强殖民统治,争取亲日力量,培养媚日汉奸,日寇又利用伪政权筹划“恢复”教育机构设施,不得不分拨一部分经费用于各类教育,以显示对教育工作的“重视”。日伪教育厅令各村填报学校调查表,调查教员姓名、性别、年龄、籍贯、履历,调查学生年龄、人数、经费收支、校舍教具、教材、教学法等,根据调查结果,再加上各地教育的发展状况、学校的多少,作出学校具体办学经费的安排。

教育经费决定着教学设施、师资水平和教育质量,掐断教育经费来源,也就等于终结教育的生命线。日伪利用教育经费,牢牢控制住沦陷区教育各项活动的开展,一个最直接的表现就是降低教学设施、办学条件的投入,通过增加工资拉拢利诱教师,如香河县初办中学时,中学教师每人每月领取 40元左右。和普通老百姓相比,这样的待遇已经算比较高的。[11]3161939年9月29日,新民会教育分会在保定召开会议,其中厘定小学教师薪俸等级标准,小学教师月薪最低40元,最高120元,其间分15等。这较之以前小学教师待遇月薪30元左右相比,有所增加。当然,部分教师收入的局部增加并不在于图谋学校教育的建设与进步,而是基于这样的认识:“学校之教育对于排日思想相当浓厚,因有必要在其物质待遇设法优待以改变其思想亲日。”[12]543从中可见日伪办学独特的主观动机或险恶用心。

(二)教育的宏观管理

社会教育是教育系统的有机组成部分,作用对象重在学校之外的失学儿童及社会民众,而又作为一种背景或资源深刻影响学校教育的质量及效果。为了奴化中国广大民众,日伪政权除了利用学校教育,并对其严加管理外,还极为重视对社会教育的控制和监督,以奴化大众。

1. 利用报刊媒体实施奴化社会教育

加强对报刊舆论宣传的监督和审查是日伪进行社会奴化教育的重要方面。日本大本营秘密颁发的《对支宣传策略纲要》也特别强调了宣传工作在战争中的重要性,指出“忽视宣传工作,就难于在战争中取得胜利”。早在1935年,伪冀东防共自治政府为推行日伪奴化教育制订《冀东防共自治政府取缔教育刊物办法》。《办法》规定有下列内容的,一律严禁并销毁:“宣传共产主义及阶级斗争者;宣传无政府主义及阶级斗争者;与本政府不相容之主义者;有党化色彩者;违反政治法令者”等。并命令“教育刊物于出版前将原稿送县政府学务科检查”后方许刊印。“违禁之教育刊物,各直辖警务局得检查扣留,呈请民政厅或县政府依法严办”。[2]119《冀东日报》是唐山市抗战时期,日伪所办时间最长的一份报纸。从1937年创刊至1945年4月停刊,存续时间长达八年。它公开鼓吹大东亚战争,鼓吹中、日、满三国联盟,刊载的都是:“怎样灭共”、“庆祝中日满三国国交成立三周年纪念”、“力争反共救国,外交与日采同一步骤”之类的蛊惑民心的报道。创刊于1941年1月的《冀东儿童周刊》,发行对象以小学生为主,是一张反共报纸。一版刊登反共要闻,二版名人轶事,三版学生文艺,四版科学常识,五版童话,六版儿童文艺、诗歌,七版读书方法,八版剿共读本、生活报道。[13]91从上述情形可以推测:河北沦陷区的报纸杂志,千篇一律的是反共卖国论调,文艺报刊大多低级趣味,所谓的学术研究也多是吹嘘日华一体的卖国理论。

2. 开展识字教育运动,渗透奴化思想

在沦陷区内,社会教育三大重点之一即是识字补习教育,因为日伪认为识字运动是实现三民主义的基础,而三民主义是救世界的大同主义,所以,识字运动可以团结东亚各国实现大亚细亚主义,以促进大同。作为社会教育的基础教育形式,识字是民众教育的重要组成部分,核心的组织内容,日伪加以利用,以识字为媒介,掺和汉奸思想、侵略理论及奴化意念的灌输,起到了一种引导观念转变、误导价值导向的作用。实际上,日伪当局开展识字运动的最终用意,是向广大民众强行灌输奴化理论,从而巩固其殖民统治。

为了配合识字运动的开展,伪华北临时政府的组织部与宣传局编写了“新民识字运动课本”,内容共分9次:(1)关于理念;(2)关于新国民运动;(3)关于社会知识;(4)关于衣食住行娱乐;(5)关于自然科学;(6)关于工商知识者;(7)关于伟人之嘉言鼓行;(8)关于国际大势;(9)关于东亚民族者。[14]从内容来看,识字运动除识字之外,还对民众进行思想、职业、科学知识的教育。各地在识字运动中都采取了多种措施,如在唐山市专设“识字运动宣传委员会”,隔数月举行识字运动周一次,除贴标喊口号、游行教师传单外,还分区派各校师生逐日进行街头演讲。为了推进识字运动的开展,日伪在唐山市各中小学校及新民教育馆一律附设识字班,各中小学均有识字牌,每日选取一个常用字,注明字音并解释字义,便于学习。

(三)实施形式多样的社会奴化教育活动

多样性的方法能起到教育上独特的效果,将组织工作的活动深入社会实际,更能起到持续深入的社会作用。日伪在这个方面也加以利用,为其奴化教育加强效力。日本侵略者占领北平后,仿伪满建立汉奸组织协合会的经验,组织了伪汉奸组织新民会,进而经过新民会组织一系列的奴化教育活动。1939年,唐山市新民教育分会成立,机构设于新民会唐山市总会内,中等以上学校及规模较大的小学均设支部,由校长任支部长。新民教育分会是日伪当局控制教师、学生思想推行奴化教育的工具。其宗旨是:“秉承新民精神,以新民主义为准绳,诱导学生学业,仍复敦品励行,端正思想,整躬率物,式表儒林,以期上不负国家,下不误学生,发扬固有之文化,恢复固有之道德,促成中日亲善而推进东亚和平之大业。”[2]136河北沦陷区各地分别建有新民教育馆、新民茶社、新民阅览室,向下层群众进行教化,从而达到“愚民”之目的。

由于受到抗日军民的沉重打击,日伪为了巩固占领区,遂发起“清乡运动”、“治安强化运动”等旨在渗透奴化思想、加强殖民统治的活动。1941年3月3日,伪华北临时政府教育署督办周作人在伪中央广播电台发表题为《治安强化运动与教育之关系》的广播讲话,他鼓吹由伪华北政务委员会颁布实施的治安强化运动,“是和平建国的基础,是华北反共最重要的工作,同时也是使民众安居乐业的唯一的途径”,还强调“治安强化运动,是与教育相辅而行的,二者互为因果,关系极为密切,以后当依此进行,以期教育发展,治安确立。”[15]454风吹草偃,上行下效。1941年,伪河北省公署训令各校及文化机关实施第三次“治安强化运动”,提出以“肃正思想”为中心的施政方针,规定学校的训育方针是“根绝溶共思想,以亲仁善邻之旨,谋东亚及全世界之和平。”1942年,发起第五次“治安强化运动”,又要求各校大力宣传“大东亚战争之意义及其发展之状况”,而且“将共产党之残暴行为及其策略阴谋广为宣传,以诱导民众之反共思想。”[2]156各地新民会及所属组织则竭力参加“治安强化运动”,为日伪加强对沦陷区的巩固及统治卖命。

傀儡政权是政治强权的产物。在第二次世界大战中,德、日法西斯侵略者在其侵占的国家里,大都扶植过同样的政治实体。如法西斯德国曾在法国建立维希政府,在挪威建立吉斯林政权等。日本侵略者在越南、缅甸、菲律宾也都扶植过类似的侵略工具。在抗日战争中出现的汉奸政权,是帝国主义和封建主义交互作用下产生的政治畸形儿。[16]1然而,在旧中国,长期以来相互勾结的反动的政治阴谋家之类的卖国贼们,凭借日本帝国主义的武力,企图摧毁汹涌澎湃的革命高潮,以建立反动统治,实现自己卑鄙无耻的野心。同时,日本帝国主义也企图利用他们,奴役中国人民,达到使中国殖民地化的目的。这种罪恶的结合也就是“新政权的诞生”。[8]276日伪在河北沦陷区的教育行政管理活动属于日伪华北伪政权及伪河北省公署职能的组成部分,教育行政管理制度在管理行为层面上确保了教育方针政策的贯彻实施,使奴化教育政策的执行落到实处,发挥出预设的效果,而不是徒有形式的“一纸空文”。在河北沦陷区推行奴化教育过程中,日伪在学校的组织管理等方面也采取了种种措施,并渗入到文化新闻领域。这种体制及具体举措,对麻醉河北沦陷区广大民众的精神斗志,泯灭其民族心理及反抗意识起到了极为恶劣的作用。对此,我们应有清醒的认识,加以严肃地清理,以避免军国主义侵略理论的复活。侵略与反侵略,奴化与反奴化是同时并存的,日本的奴化教育制度与管理受到了河北沦陷区爱国民众与广大师生的反抗与抵制,使其文化教育侵略的意图与策略并未能如愿得逞,这是民族主义精神在教育文化领域的集中反映。

[1]南开大学历史系、唐山市档案馆合编. 冀东日伪政权[M]. 北京:档案出版社,1992.

[2]周治华,钟毅. 河北教育大事记(1840—1990)[M].石家庄:河北人民出版社,1994.

[3]佚名. 平津杂写[N]. 申报,1938-07-12.

[4][美]约翰·亨特·博伊尔. 中日战争时期的通敌内幕·上册(1937-1945)[M]. 北京:商务印书馆,1978.

[5]河北省公报:第四号[N]. (1937年7月). 原件存于河北省档案馆,654-1-34.

[6]保定市地方志编纂委员会. 保定市志:第4册[A]. 北京:方志出版社,1999.

[7]定州市地方志编纂委员会. 定州市志[A].北京:中国城市出版社,1998.

[8]中央档案馆、中国第二历史档案馆、吉林省社会科学院合编. 日本帝国主义侵华档案资料选编. 汪伪政权[Z]. 北京:中华书局,2004.

[9]中央教育科学研究所. 中国现代教育大事记[M]. 北京:教育科学出版社,1988.

[10]河北省公署四周年施政纪要——教育概况[Z]. 原件藏河北省档案馆,654-1-124.

[11]河北省香河县教育局.香河县教育志[A].香河县:香河第二印刷厂,1992.

[12]王用斌,刘茗. 晋察冀边区教育资料选编(续编)[Z]. 北京:北京师范大学出版社,1991.

[13]政协河北省唐山市委员会科教文工作委员会. 唐山文史资料:第4辑[Z].(内部资料),1987.

[14]王长春. 识字运动与国民教化[J]. 新民月报,1994(5).

[15]张菊香. 周作人年谱[M]. 天津:南开大学出版社,1985.

[16]刘敬忠. 华北日伪政权研究[M]. 北京:人民出版社,2007.