爱情故事的新讲法——评章明新作《郎在对门唱山歌》

爱情故事的新讲法

——评章明新作《郎在对门唱山歌》

《郎在对门唱山歌》是第六代导演章明继《巫山云雨》后又一代表作,主要叙述发生在陕西南部紫阳县城的一个爱情故事。从结构分析,电影摆脱了单纯地表现某种纯粹爱情或者物质欲望对纯美爱情的挤压这两套中国爱情叙述的普遍套路,也有别于西方经典爱情叙事“有情人终难成眷属”的单纯表现,而是三者的巧妙融合,呈现出一种特殊的艺术魅力。

叙事学 深层结构 爱情叙事

电影《郎在对门唱山歌》改编自陕南作家李春平的同名小说,主要叙述发生在陕西南部紫阳县城的一个爱情故事,由第六代导演的代表人物章明执导。作为一部文艺片,影片只投资了500多万元,没有著名影星,然而却在2011年上海国际电影节中斩获“最佳编剧”和“最佳女主角”等五项大奖,一时成为各大媒体的焦点新闻。像章明的其他电影作品一样,电影的票房也不理想,但其在中国电影史上的地位却不容置疑。本论文将以“结构主义叙事学”的相关理论对电影的结构进行简要分析,以图揭示这部电影的深层内涵和艺术魅力。

一、结构分析的两种方式

结构分析是“结构主义叙事学”叙事语法分析的重要组成部分,比较重要的有普罗普的叙事功能分析、托多罗夫的句法结构分析、斯特劳斯的神话结构分析、格雷马斯的“符号方阵”分析[1](P172—183)。如果要进一步分类,那么前两种可以说是表层结构分析,后两种则是深层结构分析。所谓表层结构分析是从叙事的横向组合角度,研究叙事的各个组成部分之间的关系。如托多罗夫的句法结构分析就是先把叙事分解成一个一个命题(每一个命题都由人物和行动组成),然后命题又组成故事系列,最终得出叙事文的结构[2](P55—69)。以《西游记》为例,可以把它简要分成孙悟空受难、唐僧解救、孙悟空报恩三个大的命题,然后这三个命题组成一个“受恩——报恩”的故事系列,最后得出《西游记》的表层结构是“受恩——报恩”的结构模式。

深层结构分析是从叙事的纵向组合角度,将叙事的各个组成部分按照性质进行分类比较,研究它们之间的组合关系。比如斯特劳斯在《结构人类学》中就认为研究神话的结构必须像阅读管弦乐谱一样,不仅要沿着横向的轴线从左至右进行阅读,而且必须沿着纵向的轴线从上至下进行阅读[3](P48)。同样以《西游记》为例,从横向的角度看,它是一个“受恩——报恩”结构;然而如果我们从纵向的角度看,根据性质不同对事件进行重新分类,会得出一个新的组合关系,如下图:

不守规则 结果 有所约束 结果大闹天空 被压五行山 保护唐僧取经被封为佛调戏嫦娥 下凡为妖 保护唐僧取经被封净坛使者失手打破玉玻璃 下凡为妖 保护唐僧取经被封金身罗汉纵火烧明珠 差点处死 保护唐僧取经被封八部天龙

显然,上图所显示的结构不再是“受恩——报恩”模式,而是“不守规则——有所约束”的对比模式,它体现的意义是:只有“有所约束”才能够取得好的结果。本文认为,《西游记》作为中国古代一部经典小说,其魅力源泉与其暗含“受恩——报恩”和“不守规则——有所约束”的结构有一定的关系。事实上,中国传统文化在待人处世上从来就看重“有恩报恩”和“自我约束”,从这个角度看,《西游记》的上述两种结构其实对应着中国传统文化的某种原型心理,这可能是这部小说深受民众欢迎的一个不可忽视的因素。

当然,同任何其他的批评模式一样,结构分析也仅仅能揭示叙事文的一部分意义;而且分析时采用的理论模式不一样,所得出的结论也有可能不同。然而,正如上文所指出的那样,它对于我们深入理解叙事文的内涵和魅力是具有重要参考意义的,本文就试图以斯特劳斯的神话结构分析模式,从深层结构的角度对电影《郎在对门唱山歌》的爱情叙事进行分析。

二、真心喜欢与其他考虑

在对《郎在对门唱山歌》的爱情叙事进行具体的结构分析之前,本文想引入一个比较的文本,即沈从文的经典小说《边城》。这是因为两者具有相似性(故事的背景发生在乡土小城,而且建构故事的方式都是套用两个三角恋爱),将两者进行比较有助于我们更好地理解《郎在对门唱山歌》爱情叙事的特点。

在众多关于《边城》的研究中,已经有人注意到了《边城》的故事本质就是两个三角恋爱故事的套用[4](P229)。一个端午节,翠翠到茶峒镇观看划龙舟。天黑的时候,爷爷还没有来接她,傩送大度地帮助了她,指派家里的一个人将她送回家,翠翠由此萌生出对傩送的爱情。第二个端午节,翠翠又来到镇上观看划龙舟,这次碰到的是傩送的哥哥天保,天保喜欢上了翠翠。就在天保以象棋“车”路的方式(直接说媒的方式)向翠翠提亲的时候,傩送告诉了他的哥哥他也喜欢翠翠。于是,兄弟俩相约以象棋“马”路的方式(通过唱歌去打动翠翠,即自由恋爱的方式)公平追求翠翠。这是第一个三角恋爱,翠翠在天保和傩送兄弟间进行取舍,结果是傩送的唱歌赢得了翠翠的芳心。

天保在失意的情况下,独自驾船到“下水”去做生意,被水淹死了。这造成了傩送家与翠翠家的误会。翠翠年纪太小,没有及时向傩送表明自己的心意,让傩送误认为她不喜欢他。就在这个时候,团总以碾坊做嫁妆为自己的女儿向傩送求亲,傩送的父亲由于大儿子的去世不愿意娶翠翠,碾坊也价值不菲,于是希望傩送答应团总的求亲。这是第二个三角恋爱,傩送在以碾坊做嫁妆的团总女儿和以渡船做嫁妆的翠翠之间进行取舍,结果是傩送不愿意娶团总的女儿,但又得不到翠翠的明白表示,失望地离开家乡做生意去了。小说的末尾,爷爷去世后,翠翠明白了所有的事情,在渡口等待“也许明天就回来,也许永远不回来”的傩送。

如果从斯特劳斯神话结构分析模式的角度解读《边城》的爱情叙事,可以得出下面一种组合关系,如图:

真心喜欢 结果 其他考虑 结果翠翠傩送唱歌求爱,非父母之命,不正式愿意 天保提亲,父母之命,非常正式不愿意傩送 翠翠以渡船做嫁妆,没有物质利益愿意 团总女儿以碾坊做嫁妆,有物质利益不愿意

根据上图所示,我们可以将《边城》爱情叙事的深层结构归纳为“真心喜欢——其他考虑”的结构模式,它体现的意义是:在爱情的选择上应该遵从内心的呼唤,抵制一切压抑情感本性的东西,不管它是更正式的父母之命,还是经济上的物质交换。显然,《边城》的深层结构体现的是一种非常理想的爱情观,本文认为这是《边城》之所以哀婉动人的魅力源泉,沈从文正是希望通过描绘乡土小城这种纯粹的爱情去启迪人们更人性地生活。

三、现实力量与非现实力量

《郎在对门唱山歌》同样以两个三角恋爱构建故事主体,而且故事的地点也发生在乡土小城,然而由于产生的时代不同,其深层结构发生了很大的变化。

县公安局副局长(后来是局长)的女儿刘小漾清纯可人,学的是音乐。为了她高考能够考个好成绩,父亲刘在水为她请了个辅导老师——县民歌剧团的员工、中国音乐学院的高材生冯冈。在辅导的过程中,两人互相爱慕,产生了爱情。与此同时,县长(后来是县委书记)的儿子张学锋也喜欢上了刘小漾。出于现实政治的考虑,也是为了将来自己的女儿能有个幸福的生活,刘在水默认了张学锋对自己女儿的追求。然而刘小漾却不喜欢张学锋,她选择的是贫困却有才华的冯冈。故事发展到这里,《郎在对门唱山歌》和《边城》的爱情叙事是一致的,都是主人公不考虑其他原因,而选择真心情感。

然而电影的叙事在后半节发生了很大的变化。在电影的前半节中,对冯冈的表现是正面的;然而后半节,冯冈的人格开始出现分裂。从电影的故事情节看,冯冈显然是喜欢刘小漾的,他们的恋爱关系也由刘小漾高中毕业一直持续到刘小漾大学毕业。然而,等到刘小漾大学毕业回到县城后,却发现冯冈与他的表姐早在他们恋爱之前就发生了性关系。冯冈的解释是说他喜欢的仍然是刘小漾,他并不喜欢他的表姐(事实上他的表姐比他大好多岁),然而为了报恩(因为他上大学期间,一直由他的表姐照顾他的老母亲),他不得不与他的表姐在一起。因此,如果说刘小漾在真心喜欢与其他考虑之间,她的爱情取舍标准是真心喜欢,那么冯冈则是其他考虑(报恩)。从这里开始,《郎在对门唱山歌》的爱情叙事开始与《边城》不一致。

故事接下来的发展是刘小漾在无奈而又失望的情况下任由着张学锋扶着走向自己的家,而冯冈则在惭愧的心情下,和他的表姐离开紫阳县城前往南方寻找失去多年的父亲,电影就在这里结束了。故事虽然结束了,然而有一个情节却必须注意。那就是冯冈和刘小漾都被迫无奈地放弃了自己的真心所爱,而张学锋却意外地收获了自己的真心所爱。如果做进一步分析的话,我们会发现冯冈和刘小漾之所以最终无奈地放弃了自己的真心所爱,是因为现实的力量不支持他们(冯冈是太贫困了,根本没有现实力量的支持;刘小漾虽然有个局长父亲,但掌握现实力量的父亲却不赞成她的选择);相反,张学锋却得到了现实力量的充分支持(尽管他没有主动要求现实力量的支持,但事实上由于他的父亲是县长,后来是县委书记,他一直在得到包括刘小漾父亲在内的现实力量的支持),本文认为这正是导致他最终得尝所愿的原因。

综上所述,我们可以这样画出《郎在对门唱山歌》的深层结构,如图:

结果冯冈 否 放弃真心喜欢的爱情刘小漾否 放弃真心喜欢的爱情张学锋是 得到真心喜欢的爱情现实力量的支持

根据上图所示,我们可以将《郎在对门唱山歌》的深层结构归纳为“现实力量——非实现力量”的结构模式,它体现的意义是:拥有现实的力量,你可以得到你想要的爱情,即使那个爱情原本不钟情于你;不拥有现实的力量,你将不得不放弃你想要的爱情,即使那个爱情曾经钟情于你。因此,如果说《边城》的深层结构告诉我们,在爱情选择上只需考虑是否真心喜欢,完全不用去考虑其他因素;那么《郎在对门唱山歌》告诉我们的恰是:真心喜欢在爱情选择上起不了决定作用,起作用的是你拥有的现实力量和现实关系。联系到张艺谋电影《山楂树之恋》上演之时的一句名言“宁在宝马车内哭,也不在自行车后面笑”,我们可以说《郎在对门唱山歌》的深层结构体现的爱情观几乎是一个时代爱情选择的写照。因此,同样是套用两个三角恋爱,同样是描写乡土小城,《郎在对门唱山歌》和《边城》的故事结构相似,故事本质却发生了根本的变化:《边城》是浪漫理想的,《郎在对门唱山歌》是现实严酷的。

四、想象与实际

一些优秀的叙事文可能隐含着多种深层结构,从而经受得住人们从不同的角度去解读它。以《西游记》为例,从斯特劳斯神话结构分析模式,我们还可得出它的另一个深层结构,如有人归纳总结《西游记》中被打死的妖精基本都是没有后台的,而没有被打死的妖精基本都是有后台的,从而总结出“后台——非后台”的结构模式,用来说明《西游记》其实蕴含着一种对现实生活中依靠后台的人和事的批判。尽管这一深层结构因为有特例的存在一直被人质疑,但是当一种叙事模型大量重复出现的时候,它还是需要引起我们的重视,因为一个作家大量重复使用某一叙事模型必然有意无意地透露出他对生活的某一看法。从这个意义上看,说《西游记》蕴藏有“后台——非后台”的结构模式还是有一定的说服力的。

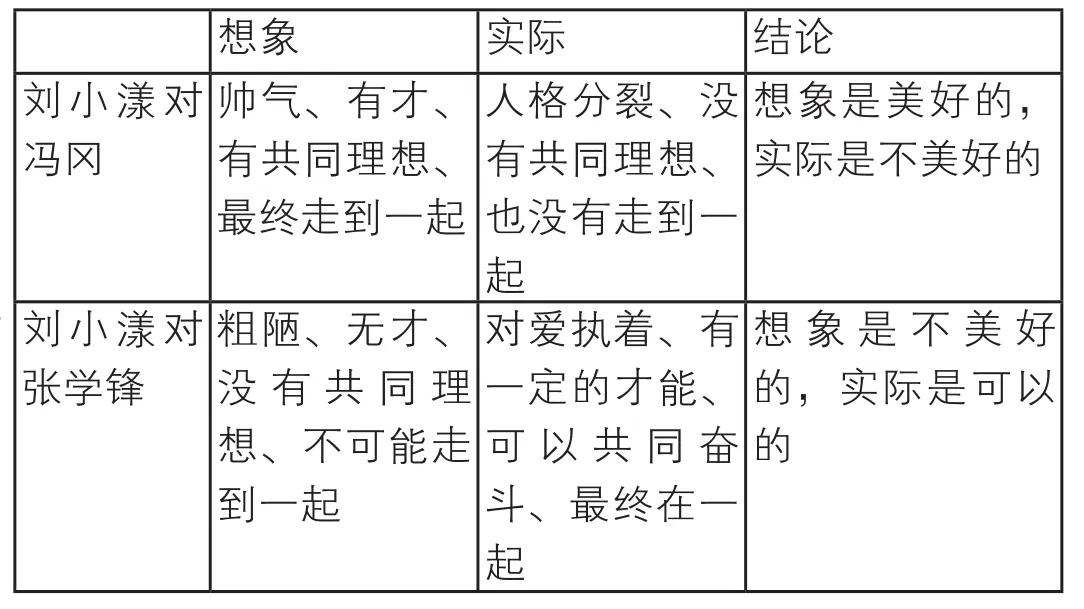

本文认为《郎在对门唱山歌》就是一个拥有双重深层结构的叙事文本。在一次接受记者采访时,导演章明说:“‘郎在对门唱山歌’,在我们那个地方的语言中不是指门对门唱山歌那个意思,而是说两座山隔得很远,中间还有一条河,甚至是一条江,然后这个叫‘对门’。唱山歌那个人你根本看不见,只能隐约听到他的山歌,这首歌就是对影片中年轻人关系的一个形容。他们一直在寻找那个人,可是一直也找不到。而这是这部影片的一个内核。”[5]由于电影主要是从女主人公刘小漾的视角展开故事,从电影的故事情节看,把这句话用在她的身上非常恰当,因为她的认识和现实一直在南辕北辙,就如章明所说“一直在寻找那个人,可是一直也找不到”。在刘小漾的心中,冯冈是帅气有才的,是与她有共同理想和追求的,他们将来也必然在一起;实际情况是冯冈帅气有才的外表下隐藏着人格分裂,振兴紫阳民歌也不是他的理想而是他的无奈选择,最终他们也没有走到一起。与此相反的是,在刘小漾的心中,张学锋是粗陋无才的,不仅与她没有共同语言,而且还有用卑鄙手段占有她身体的嫌疑,她和张学锋也不可能在一起;实际情况是张学锋粗陋的外表下有一颗对爱执着的心,学习不好的他当兵后学了一身本领,尽管他不懂音乐却愿意为了她到剧团工作以振兴紫阳民歌,对照电影剧本和小说原著,张学锋与刘小漾也并没有发生关系,而最终他们也走到了一起。因此,如果说冯冈和张学锋是唱山歌的那个“郎”,那么刘小漾其实只听到了他们的歌声,却没有看清他们的真人。由此,我们可以得出影片的另一个深层结构,如图:

刘小漾对张学锋粗陋、无才、没有共同理想、不可能走到一起对爱执着、有一定的才能、可以共同奋斗、最终在一起想象是不美好的,实际是可以的

根据上图所示,我们可以归纳《郎在对门唱山歌》的另一深层叙事结构“想象——实际”的对比模式,它提示的意义是:在爱情选择中,我们认为美好的人,实际可能并不如此;我们认为不美好的人,实际可能恰好相反。这正如人们在谈论爱情婚姻时所说的那样,“好的不一定就是合适的”,即在现实的爱情婚姻中,头脑中最理想的那个往往会因为各种各样的原因无法成为最终走到一起的那个。好莱坞经典爱情电影《乱世佳人》、《卡萨布兰卡》的女主人公,《魂断蓝桥》中的男主人公最终都与自己头脑中最理想的对象失之交臂,由此也可以看出这一爱情现实的普遍性。从这个角度看,如果说《郎在对门唱山歌》“现实——非现实力量”的深层结构,反映了一个时代的爱情婚姻现实“爱情取决于现实力量的拥有”;那么“想象——实际”的深层结构则反映了一个更加具有普遍性的爱情婚姻现实:“好的不一定就是合适的”。

综上所述,作为一部爱情电影,《郎在对门唱山歌》既充满了时代感,又蕴含一定的爱情哲理,其内涵的复杂使其成为中国爱情叙事中一个非常特殊的文本,而这也成就了它作为一匹黑马在2011上海国际电影节勇夺五项大奖的荣耀。

[1]胡亚敏.叙事学[M].武汉:华中师范大学出版社,2004.

[2]茨维坦•托多罗夫.散文诗学-叙事研究论文选[M].侯应花译.天津:百花文艺出版社,2011.

[3]克劳德•列维•斯特劳斯.结构人类学[M].陆晓禾,黄锡光译.北京:文化艺术出版社,1989.

[4]凌宇.从边城走向世界[M].长沙:岳麓书社,2006.

[5]章明.专访《郎在对门唱山歌》导演章明 [EB/OL].[2011-06-19].http://v.ent.163.com/video/2011/6/F/E/V75VP9CFE.html.

10.3969/j.issn.1002-6916.2012.15.004

安康学院科研项目( AYQDRW200925)。

朱云(1979—),男,汉族,湖南永州人,安康学院中文系讲师,研究生,主要研究方向:文艺理论的教学与研究。

- 电影评介的其它文章

- 实点虚声——节奏拍点实践教学研究