China English实至名归——翻译适应选择论下的思辨

汪 娟,王占斌

(天津商业大学 外国语学院,天津 300134)

China English实至名归

——翻译适应选择论下的思辨

汪 娟1,王占斌2

(天津商业大学 外国语学院,天津 300134)

China English即“中国英语”,长期以来学者们对中国英语是否应该存在争论不休,持肯定、矛盾、否定态度的学者各执一端。翻译研究经历了“文化转向”之后,又将何去何从?胡庚申教授的“翻译适应选择论”应运而生,将翻译研究引入了“生态”这一大潮,可视为“生态转向”的开拓者,他提出了翻译是“以译者为中心”的“译者适应翻译生态环境的选择活动”。文章拟从翻译适应选择论视角,通过实例分析,对China English存在的合理性进行探讨,认为China English实至名归,有着广阔的发展前景。

中国英语;翻译适应选择论;适应;选择

引言

有些人认为中国英语是汉语对英语的干涉(interference)而造成的蹩脚英语,是我们应该避免的。而《世界英语》(World Englishes)杂志主编之一Braj.B.Kachru对母语干涉持一分为二的态度,认为它既有消极面也有积极面[1](P.226)。消极面用汉语来说是干扰,积极面应称为干预。但只要不脱离具体语境,干预或多或少都是存在的。用Kachru的话来说,Chinese English是指中国人对英语的干扰,China English是干预。因而,China English不是学习的拦路虎,而是交流的助推器,是消除不了的,因而,我们应该正视它的存在并重视它的发展。

一、中国英语的概念

对于“中国英语”(China English)的准确概念至今仍没有统一的表述,但综合众多学者所下的定义,中国英语的核心即是“以规范英语为基础的,具有中国特色的英语变体”。在遵守英语语言规则的前提下保持了一种中国文化特色。

金惠康[2]((P.302)为“中国英语”正名,确定它是国际英语的重要组成部分,而不是中国学生学习英语过程中所产生的“过渡语”,更不是因英语水平不够表达而胡编乱造的英语。它不同于“中式英语”(Chinese English或Chinglish),后者指“中国的英语学习和使用者由于受母语的干扰和影响,硬套汉语规则和习惯,在英语交际中出现的不合规范英语或不合英语文化习惯的畸形英语”[3](P.19)。

二、翻译适应选择论的提出

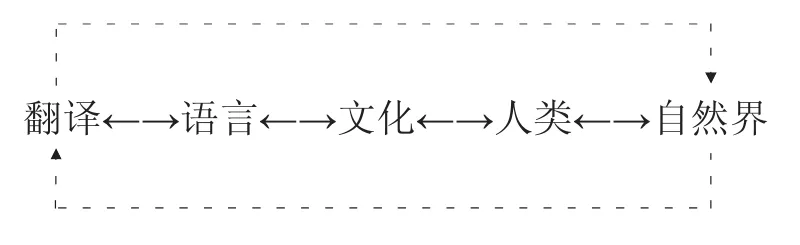

翻译是语言的转换,而语言是文化的一部分;文化是人类活动的积淀,而人类又是自然界的一部分。翻译活动和自然界活动之间存在的这种内在的关联和共通关系,胡庚申称之为“关联序链”(the sequence chain),如下图所示。在此基础上,胡庚申以达尔文生物进化论中的“适应∕选择”学说为指导,论证和构建了一个以译者为中心的“翻译适应选择论”。

三、翻译适应选择论视角下对China English的思辨

在此译论体系下最佳的翻译即“整合适应选择度”最高的翻译,而在“多维度适应与适应性选择”的翻译原则之下,胡庚申[4]((P.133)将适应选择论的翻译方法简括为“三维”转换,相对地集中于语言维、文化维和交际维的适应性选择转换。

(一)语言维的适应性选择转换

在描述中国特色文化时,为了成功达到交际目的,我们不得不选择中国英语来表达,而音译通常是最佳选择,最能保持汉语的原汁原味。金惠康[2](P.152)也提出“凡具有中国特色的独一无二的事物大都宜用汉语拼音翻译,最大限度地保留中国传统文化的特色和民族语言的风格”。例如,对于中国北京的“胡同”(hut'ung)、东北的“炕”(kang)、会计用的“算盘”(suan pan)、娱乐项目“麻将”(mahjong)、“围棋”(weiqi)、中国传统乐器“二胡”(erhu)、“琵琶”(pipa)、中国的防身术“功夫”(gongfu)、“太极拳”(Tai Chi)、“气功”(qigong)等都是采用的音译。还有有关中国传统文化的“佛”(Fo)、“气”(qi)、“阳”(yang)、“阴”(yin)、“风水”(feng shui);以及有关中国古代封建制度的:“皇帝”(Huang Ti)、“秀才”(xiucai)、“衙门”(yamen)、“叩头”(kowtow)等,这些都采取了异化的翻译策略,直接音译则将中国博大精深的传统文化真实地再现出来了;倘若采取意译,由于意译法抛弃了原语的形式,在传达讯息的同时却使文化信息丧失殆尽,译入语读者无法根据译文产生文化联想,从而也不利于文化的传播,因而会因难以逾越中英文化间的鸿沟而不能选择出恰当的、具有文化传承功能的词来表达,也就不能适应翻译生态环境,只能面临被淘汰的局面;倘若采取直译,表达效果更是不尽人意,只会造成死译。

由于中西方的交流源远流长,逐步扩大,人们对东西方的文化差异也日渐认识深刻,以前的中国风物特产翻译有不当或是不足的词,现在又有了新译,旧词、老的译法渐渐退出[2](P.155)。如中国功夫中的“气”,过去译得很复杂(vital energy/meditation,breath exercises),现今就译成qi,并普遍为英美读者接受,还有诸如:“武术”过去译为“material arts”,现在直接音译为“wushu”;“旗袍”原译为“cheongsam,mandarin gown”,现译为“qipao”;“唢呐”原来被译为“Chinese trumpet”,现在采取音译法译为“suona”。从翻译适应选择论角度来看,这种新译取代旧译的现象正好体现了“适者生存”、“汰弱留强”的自然法则。旧译大都是采取的意译法,但却不能准确传达原文的内涵,原因在于源语和译入语中对应的文化意念不一致,单从译入语考虑采取意译则有损源语文化的传播,而现在的翻译生态环境要求译文更多地能传达源语文化,所以,为了适应新的翻译生态环境,直接采用音译则是“优化的选择”,才能长存。

再如,胡锦涛主席在纪念改革开放30周年大会上提出的“不折腾”一词的翻译,经历了一个适应性选择的过程。“不折腾”的译文曾有多种版本,如国内外媒体翻译的“don't get sidetracked”、“don't sway back and forth”、“nomajor changes”、“avoid futile actions”、“stop making trouble and wasting time”、“no self-consuming politicalmovements”等,还有翻译大师季羡林的译本“no troublemaking”,最终国务院新闻发布会直接音译为“bu zheteng”,赢得了国内外媒体的广泛认同和赞扬。然而,网友们集思广益提出了“No Z-turn”,笔者认为此译较音译更好。这里的翻译生态环境是,在过去30年的改革开放道路上,中国一直是摸着石头过河,为了吸取前车之鉴,今后我们的改革事业不能再折腾了,不能走“Z”型路线了。而在众多译文中,“No Z-turn”不仅在发音上与汉语“不折腾”有着异曲同工之妙,而且在意义上也形象地传达了“不折腾”的内涵,是这种翻译生态环境下的最佳选择。

由此可见,“语言维的适应性选择转换”要求译者在翻译过程中要对语言形式作出适应性的选择转换。而且,这种语言维的适应性选择转换是在不同方面、不同层次上进行的[5]((P.8)。至于到底是归化好还是异化好,到底该采取直译、意译抑或音译的问题,从翻译适应选择论视角来解释,胡庚申[4]((P.125)认为都可以看作是译者为了适应翻译生态环境所作出的一种翻译策略的选择,即译者为“求存”而“择优”——择善而从。

(二)文化维的适应性选择转换

翻译中最大的困难是什么?王佐良教授认为根源在于两种文化的不同。一种文化里一些不言而喻的东西,在另外一种文化里却要费很大力气加以解释。而“文化维的适应性选择转换”,正是要求译者在翻译过程中要关注双语文化内涵的传递与阐释。这种文化维的适应性选择转换在于关注源语文化和译语文化在性质和内容上存在的差异,避免从译语文化观点出发曲解原文,译者在进行源语语言转换的同时,关注适应该语言所属的整个文化系统[5](P.8)。

例如,对于“精神文明”是否该译为“spiritual civilization”,译界一直争论不休。杨元刚[6]((P.251)认为如果译为the socialist spiritual civilization,那么spiritual一词就和原文中的“精神”发生了碰撞,spiritual在英美文化中经常带有宗教式神学意味,往往和“尘世的”(mundane)“肉体的”(manual) 相对应,所以他将之翻译为the socialist cultural and ideological civilization。但袁晓宁[7](P.77)认为,英文中的civilization是与“野蛮”、“未开化”相对应的,如果将“精神文明”译为spiritual civilization就带有“我们目前仍处在未开化状态”的含意了,因此,袁晓宁将之译为cultural and ethical progress。然而,黄金祺[5](P.43~44)在详尽探讨把“精神的”译作“spiritual”这一问题时说“把‘社会主义物质文明和精神文明的建设’译作‘a socialist society with material progress and an ad vanced culture and ideology’,不仅避开‘spiritual’,也避开‘civilization’,严格来说已不是翻译而是解释,还原成中文时不仅在用词上‘面目全非’,而且也离开了原概念的精神实质,这不能不使人感到遗憾”。黄金祺大力支持将“精神文明”直译为“spiritual civilization”,笔者完全赞同他的译法。

胡庚申将翻译定义为“译者适应翻译生态环境的选择活动”。其中“翻译生态环境”是指原文、原语和译语所呈现的“世界”,即语言、交际、文化、社会、以及作者、读者、委托者等互联互动的整体。从翻译策略来看,杨对“spiritual”的质疑以及袁对“civilization”的否定考虑得更多的是译语读者的反应,他们采取的是归化翻译策略。而翻译生态环境不仅仅指译语及译语读者,还包括原语及原语读者、当然还有作者、双语语言、文化和交际等各方面的综合体,译者处于翻译的中心地位,他在适应翻译生态环境的同时也在进行一系列选择活动。诚然,“spiritual”对西方读者来说带有一定的宗教联想意义,但这里描述的是中国的政治文化,而从中国传统哲学来说“精神的”一般是与“物质的”对应的;而且从作者角度来看,中国从不干涉宗教信仰,不可能把宗教信仰提到政治口号的高度来大力宣扬倡导;另外,从语言内涵来看,《牛津高阶英汉双解词典,第7th版》对“civilization”的释义为“a state of human society that is very developed and organized文明”,而动词“civilize”解释为“to educate and improve a person or a society教化;开化;使文明”,我们提倡的“建设社会主义精神文明”中的“文明”明显是作名词用的,翻译为“civilization”理所当然;其次,从文化和交际角度来看,采用异化的策略来翻译更能彰显中国的特色,能更好地传承中国文化。最后,从语言风格上看,原文“精神文明”与“spiritual civilization”都属偏正结构的名词词组,简洁明了,符合对外宣传标语的语言风格。综上所述,spiritual civilization作为“精神文明”的译文是翻译生态环境制约下译者适应性选择的结果,虽然众多学者反馈不一,但从翻译适应选择论角度来看,这正印证了最佳的翻译是“整合适应选择度”最高的翻译。

(三)交际维的适应性选择转换

关于中国饮食的翻译既要译其实质又要吸引外国人的眼球,实在让译者捉襟见肘。如采用意译,不论译者怎么解释都难以准确传达中国特色。例如,以前有关中国的特色小吃“馄饨”、“饺子”、“汤圆”、“粽子”等大多都被翻译成“dumpling”,或在“dumpling”后加括号解释,或仅有解释。如“粽子”:a pyramid-shaped dumpling made of glutinous rice wrapped in bamboo or reed leaves(eaten during the Dragon Boat Festival);“馄饨”的解释为 stuffed thin dumplings served with soup。这些翻译只能让外国人似懂非懂,甚至会更加糊涂。因为在英语中dumpling指的是“加蛋面团:将蛋拌入面粉进行搓揉成所需形状,与其他食物团一起煮的一种食品或用以烤或煮做成的点心”。由此可见,“dumpling”根本不同于我们的特色小吃“馄饨”、“饺子”,若以“dumpling”统一译之,则会让外国读者觉得“名不副实”,不利于交际。而“交际维的适应性选择转换”要求译者在翻译过程中除语言信息的转换和文化内涵的传递外,更多地要关注双语交际意图的适应性选择转换,要把选择转换的侧重点放在交际的层面上,关注原文中的交际意图是否在译文中得以体现[4]((P.8)。在此音译则是最佳选择,不需过多解释外国人也都能理解,也有利于传播中华美食,如:“饺子”译作“jiaozi”、“馄饨”译作“wonton”。还有诸如“豆腐”(tofu)、“包子”(baozi)、“油条”(youtiao)等也多采用音译。

另外,外国领导人在中国发表演讲中使用中国英语能拉近两国人民的距离,更好地实现其外交意图。例如美国总统里根1984年4月27日在人民大会堂发表的演讲中引用了中国成语“互敬互惠”,“We can work together as equals in a spirit ofmutual respect and mutual benefit.I believe in Chinese you say hu jing hu hui.”,不仅传达了他的核心思想,又体现了他对中国文化的了解与尊重,更重要的是将其交际意图展现得淋漓尽致,表达了美国与中国在外交关系上的平等互利精神和原则。试想若没有加上“hu jing hu hui”这一中国英语,其交际目的定会大打折扣。

四、结语

在翻译适应选择论思辨下,笔者从语言维、文化维及交际维审视了中国英语的发展和现状。事实上,在具体翻译过程中,语言的、文化的、交际的等等因素往往相互交织,互联互动,有时又是很难截然分开的[19](P.135)。中国英语形成发展的一个内在推动力就是为了要翻译和描写中华文明中的特有事物、概念和文化传统。正是适应了这个翻译生态环境,才产生了中国英语,中国英语是表达这些中国意念(Chineseness)整合适应选择度最高的译文,不论是在多维转换,还是在读者反馈上都历经岁月考验,经历了“适者生存”的洗礼,而它的存在在某种程度上也填补了英语中的词汇空白。因而,我们可以坚定地说“中国英语”是顺应历史的产物,是语言发展的必然趋势,China English实至名归。

[1]颜治强.世界英语概论[M].北京:外语教学与研究出版社,2002.

[2]金惠康.跨文化交际翻译[M].北京:中国对外翻译出版公司,2002.

[3]李文中.中国英语与中式英语[J].外语教学与研究,1993,(4):19.

[4]胡庚申.翻译适应选择论[M].武汉:湖北教育出版社,2004.

[5]胡庚申.生态翻译学的研究焦点与理论视角[J].中国翻译,2011,(2):8.

[6]杨元刚.英汉词语文化语义对比研究[M].武汉:武汉大学出版社,2008 .

[7]袁晓宁.外宣英译的策略及其理据[J].中国翻译,2005,(1):77.

China English:Survival of the Fittest——Reasoning from the Approach to Translation as Adaptation and Selection

Wang Juan1,Wang Zhan-bin2

(Foreign language institute Tianjin University of Commerce,Tianjin 300134)

For a long time,the problem of whether China English should exist is under fierce debate among scholars,with each sticking to his own point of view.Some of them assume a positive attitude towards the existence of China English,while some take a negative attitude,and others undergo a conflict on the future of China English.What course should translation studies follow after the“cultural turn”?“The approach to translation as adaptation and selection”put forward by professor Hu Gengshen emerged as the times demand,which was labeled an“ecological approach”to translation.Hu argues that translation is“translator-centered”and translating is defined as“a selection activity of the translator'sadaptation to fit the translationaleco-environment”.Reasoning from this approach,the paper will have a discussion on the justification of China English through analyzing some examples.Based on the principle of“survival of the fittest”,the paper holds that the survival of China English is amatter of fact,and China English sees a vast range of prospects.

China English;the approach to translation as adaptation and selection;adapt;select

H315.9

A

1673-2014(2012)01-0121-04

2011—12—08

汪 娟(1985— ),女,湖北武汉人,在读研究生,主要从事翻译研究研究。

王占斌(1965— ),男,陕西吴起人,教授,硕士生导师,主要从事翻译理论与实践研究。

(责任编辑 晋 红)