荷尔德林翻译思想阐释

王 雪,丁 岩

(天津大学文法学院,天津300072)

荷尔德林是德国浪漫主义时期伟大的诗人、思想家和翻译家。他十分推崇古希腊文化,翻译了悲剧诗人索福克勒斯的《俄狄浦斯王》和《安提戈涅》以及抒情诗人品达的诗歌。他在针对自己所译的索福克勒斯的作品论述中阐述了蕴涵丰富哲理的翻译思想。他认为翻译所要找寻的是人类言语的根本动力,即“纯语言”。语言的更新、文化的扩充,时代的发展需要经历“异的考验”,其方法不是通过“诗化”翻译,而是采用异域化、陌生化的翻译方法,即逐字翻译方法。这表明译者必须对原文中的每个字要虔诚的服事和守护。为了使原作的生命之花在译作中最绚丽地绽放,译者要与诗人在灵魂上合二为一,体会诗人的创作灵感。荷尔德林从哲学、诗学和神学的角度阐述了翻译的最基本问题:翻译实质、翻译过程和翻译方法,形成了与其哲学、诗学和神学为一体的翻译观。

一、翻译实质

归根结蒂,荷尔德林在翻译中不遗余力地追寻词语的本源,目的在于让“纯语言”通过这种翻译策略显现出来。真正的译作不是仿造原作的含义,而是要与原作的意指方式融为一体,引入异质语言的意指方式,打破自身语言已经腐朽了的障碍,使“纯语言”更充分地体现出来。

荷尔德林的这一哲学翻译观后来在本雅明那里得到了继承和发展。本雅明的观点是:“纯语言”是最高级和最完整的理想语言,是将各个具体语言相互联系的语言,它是人类各种语言的共性。翻译就是通过协调语言的多元性,使他们相互连接、相互补充,成为无所不包的普世语,即“纯语言”[6]。由此看来,他们共同的思想是建立在语言的本原的同一性这个概念之上,承认不同语言基本所指具有共性。翻译就是要破除目标语中的各种局囿,找寻构成“纯语言”的核心成分,最终回归到“逻各斯”这个统一体中来。

二、翻译过程

在荷尔德林的诗学著作中,翻译概念起着重要的作用。他认为,每一种写作包括诗歌在内都涉及翻译。诗的形成过程好比译作的形成过程。诗人亦如译者,他们的处境相同。诗人试图抓住转瞬即逝的灵感的突然闪现,而译者“假装再次体验原始的神性灵感的火花”。[7]诗人、译者好比灵的载体。根据荷尔德林在诗学论文《论诗的灵的演进方式》中的阐述,诗人是创世灵的载体,诗的产生过程:第一步是诗人要能够同神的创世的灵发生交流;第二步是通过反思使灵到达自己;第三步是灵不断趋近材,在材中复制自己;第四步是灵与材的合一;第五步是灵与材之间相互作用、不断变换,趋于统一状态;第六步是在所谓“静止的点和主契机时刻”,灵与材达到瞬间绝对完美的状态;第七步是灵与材结合的个体化产生,诗就诞生了。[4]88如此推断,译者是原文的灵的载体,译作的产生过程可以理解为:第一个阶段,译者开始接触原文,准备同原文的灵进行交流。这里的灵,可看作是荷尔德林要找寻的“纯语言”,是原作神性的火花。因而,翻译的第一步就是译者同原文的灵产生交感。第二个阶段,译者不断反思,使原作的灵到达自己。在此阶段,灵不断扩张,在与译者接触的过程中不断得以阐释。第三阶段,灵不断趋近材,在材中复制自己。这里的材可以看作为目的语语言。在此阶段,译者开始尝试用目的语来表达原文的内容和意义。第四阶段是灵和材的合一,即原作的灵与目的语语言合一。在此阶段,译者需要通过感觉,找到具备接受灵的力量的材,并找到材的适当接触点。也就是说,译者通过自己的理解,找到传递原文信息和精神的语言形式。语言形式就是对灵的内容的展示;语言的内容则是对灵的形式的展示。第五个阶段,灵与材之间相互作用、不断变换,但并未达到真正的统一状态。这一阶段,译者不断地化解原文与目的语语言形式之间的冲突,使其达到同一。第六步,在所谓“静止的点和主契机时刻”,灵与材达到瞬间绝对完美的状态,即译者找到了能完美阐释原作灵的目的语语言。第七步,灵与材的结合不断展开,实现了灵与材结合的个体化,最终诞生了译作。在这些阶段中,第一、二阶段,灵与材彼此独立存在,直到第三阶段才开始接触,第四阶段开始实际的合一,但这一阶段的合一并未达到真正的完美状态。只有通过第五步相互作用、不断筛选,才能到达第六步,偶然找到完美的译文。这种状态继续铺展,最终产生完整的译作,这是第七步。

从上述的推断可以看出,荷尔德林的诗的灵的演进方式就是其翻译过程,其翻译作品是诗的灵在其演变过程中的产物。荷尔德林要他译作中的每个字都充满了灵,即每个字都承担全部真理和无限的万有。在译品达的诗歌时,为了找到能承载灵的字,荷尔德林冲破语言上和心理上因古老、遥远而造成的障碍,抓住古语意思的核心,锤词炼句,去掉语言的杂质,锻成精金[4]99。这就是为什么本雅明这样赞叹荷尔德林的译作:“在他的译作中,语言之间异常和谐,语言触及意义就像风吹响了‘呜呜’的竖琴。”[5]71-83

综上所述,荷尔德林的翻译过程犹如诗的创作过程,有着严格运算法则,其一,揭示了翻译本身和翻译作品作为一件艺术品的内部机制。他强调译者需要采用一种类似机械或计算的方式来翻译原文,才能创作出真正意义上的译作。其二,他把译者归入诗人的行列,意在表明译者要具备诗人的精神气质,像诗人那样通过一种缘自灵而又富有质感的语言,去撞击人类内心最为深邃、真实的情感。

三、翻译方法

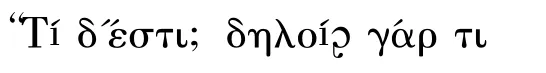

在翻译方法上,荷尔德林青睐于逐字翻译。即译者逐行在原文下写出译文,通过语言上的紧扣原文以再现原文的实质。按照这种方法,译者无须考虑目的语的语法特征,而是努力使译文完全等同于原文。荷尔德林翻译品达的作品基本上采用逐行对译的方法。即使在翻译索福克勒斯的作品时,其采用的翻译方法较翻译品达的作品灵活,但主要还是以直译为主。荷尔德林之所以采取与其同时代译者所不齿直译方法有两个原因:

首先,荷尔德林旨在古希腊语和德语之间开辟一个文化和语言的中间地带,这个地带既不完全属于希腊语,又不完全属于德语,而是更贴近人类所共有的文化本质”[1]112。在翻译古希腊作品时,荷尔德林时常感到德语这个“容器”并不总能完美地阐释神谕,他在其诗歌《面包和葡萄酒》中阐述道:“不牢固的容器(语言)不是总能承载,人类只能偶尔完美阐释神谕。”[7]104就像《俄狄浦斯王》中体现的思想一样,俄狄浦斯试图完美的阐释神谕,然而却以失败告终,造成弑父娶母的悲惨结局。在荷尔德林看来,译者作为原文和译文的中介,在理解和传达原文的神性时,将会冒亵渎、犯罪的风险。为了避免这种结局的发生,荷尔德林认为“唯一的希望就是重建容器本身,期待神圣的内容自发闪现。”[7]104因此,他采用了混杂化语言(a synthesis of two languages)[7]104,这种语言既非德语,也非希腊语;是两种语言的中间地带。在这两种语言的中间地带,荷尔德林设想架起一道人类可以共享的文化桥梁,通过这座桥梁输入希腊元素,将古希腊文化带入19世纪的德国。要达到这种效果,只能采用“字字精确”的逐字对译,借助异域化和混杂化的翻译方法,踏入他乡的文化,通过异乡的文化体验,丰富家乡的文化。正如荷尔德林所说,“踏进另一个文化或时代的表现方式是为了转换成他自己时代和文化的形式。”[8]归根结蒂,与他者文化对话,达到丰富自我文化资本之目的。

其次,荷尔德林为了寻求启蒙一个时代的理想。18世纪时,德国处于多个领主的统治之下,政治、经济、文化较欧洲的先进国家落后。尤其与18世纪占据欧洲科学与文化中心的法国相比,德国处于一种屈辱的地位。德国社会的上层阶级鄙视具有本民族特点的文化,他们采用法国风尚、服装礼仪、生活方式、观念以及语言,并以此作为文明生活的标准。这种国家分裂、外来文化入侵、统治集团腐朽的状况促使一批思想激进的知识分子对德国文化及历史进行严肃而认真的思考。此时的荷尔德林意识到自己的使命是歌颂崇高的事物,他把目光投向西方文明之源古希腊。通过翻译古希腊作品,追慕希腊神话品达的颂歌和索福克勒斯悲剧诗人的合唱,来启发德意志民族意识的觉醒。在荷尔德林的眼里,品达的诗体现了古希腊的歌手意识,是古希腊精神的最高典范;索福克勒斯的悲剧则代表了古希腊精神理解人性的顶峰[8]27-41。因此,在翻译古希腊作品时,荷尔德林采用逐行对译的方法,致力于一丝不苟地重构原文的形式和内容,试图把希腊文句法、字词本义以及思维和理念强行移到德语中,只有这样做才能将古希腊艺术的信念—“人性和谐”的理想传达给德意志民族。他认为这是时代启蒙所需要的理想。他渴望一个人性和谐的新时代,一个崇尚美、接近诸神的黄金时代,犹如他想象中的希腊时代[9]。他把自己视为这样一个时代的预言者。正是荷尔德林对自己的这种定位,使他的翻译作品从形式到内容都获得了独特的风格和价值。

由此看来,荷尔德林采用逐字翻译的理由不仅一目了然,而且揭开了他神学的面纱。在荷尔德林的心目中,古希腊文化承载着神谕,古希腊作品中的每个字都充满了灵,每个字里面都有全部真理和一种无限的万有透露出来。当与创世的灵(原文)发生交流时,译者作为灵的载体应该抱着虔诚的态度服事和护持每一个字,以防亵渎神灵。荷尔德林这一神学观点奠定了他采用逐字翻译的基础。

四、结 语

翻译实质、翻译过程和翻译方法,这三个概念构成了荷尔德林翻译思想的主线和结构框架。通过对这三个概念进行阐释,我们看到:荷氏的翻译思想同他的哲学、诗学和神学思考与观点密不可分。它们不仅成为荷尔德林“采用逐字翻译”,“体验诗人的创作过程”,“找寻纯语言”这些翻译理念的合法化基础,而且成为他有别于其同时代译者的标志。

[1] 谭载喜.西方翻译简史[M].北京:商务印书馆,2004: 111.

[2] 曹明伦.揭开“纯语言”的神学面纱:重读本雅明的《译者的任务》[J].四川大学学报,2007(6):79-86.

[3] 许 钧.当代法国翻译理论[M].武汉:湖北教育出版社,2001:269.

[4] 荷尔德林.荷尔德林后期诗歌[M].刘皓明,译著.上海:华东师范大学出版社,2009:116

[5] 沃尔特·本雅明.翻译者的任务[J].张旭东,译.中国比较文学,1999(1):71-83.

[6] 刘军平.西方翻译理论通史[M].武汉:武汉大学出版社,2009:256.

[7] Susan Bernofsky.Foreign Words:Translator-Authors in the Age of Goethe[M].Detroit:Wayne State University Press,2005:91.

[8] 刘小枫.《安提戈涅》第一合唱歌的启蒙意蕴:纪念康德逝世二百周年[J].国外文学,2004(2):27-41.

[9] 莫光华.荷尔德林的五张“脸”:20世纪荷尔德林接受与批评史述要[EB/OL].http://www.be-word-art.com.cn/ detail.aspx?id=727/,2012-04-28.

——关于荷尔德林的诗《在可爱的蓝里》