科技政策学(SoSP):科技政策研究的新阶段*

文/李晓轩 杨国梁 肖小溪

中国科学院科技政策与管理科学研究所 北京 100190

2005年,时任美国科技政策办公室(OSTP)主任、总统科技顾问的Marburger博士不满于已有科技政策研究支撑不力,科技政策制定缺乏事实依据、随意性大,提出并致力于推动科技政策学(Science of Science Policy,SoSP)。Marburger博士提出的SoSP虽然只出现了科学(Science)一词,但实质上包括了科学、技术、创新在内的政府资助的全部科技活动。科技政策学的兴起引起了美国科技政策界的震动和改变。美国学术界也在积极思考科技政策研究的这种改变,如Cozzens的研究[1]。中国科技界高度重视科技政策学的发展。2010年,刘延东国务委员在看到科技部中信所的有关介绍后,指示要重视科技政策学的研究。为此,中科院和科技部设立了专门研究课题。科技政策学的研究论文和专著陆续推出[2-4]。

但是,科技政策学作为一个新生事物,应如何认识和把握其内涵和性质,它对已有科技政策的研究会有怎样的影响,对决策的科学化会有怎样的影响,以及我国科技政策界应如何借鉴等,这些问题有待从多个角度进行广泛和深入的分析与讨论。本文试图分析科技政策学作为一个新的科技政策研究阶段的若干特点,对上述问题作初步探讨。

1 不同于传统研究,科技政策学构建了共同的研究主题

科技政策的研究从来就不是单一学科的研究,而是多学科的研究。但是,多学科的研究可以有两种模式。(1)有共同的科技政策的研究主题,不同学科的研究构成一种共同的“学科”;(2)没有共同的研究主题,各学科研究自己的问题,沿着各自的兴趣发展。前者即科技政策学的研究,后者则是传统科技政策的研究。传统的科技政策研究由经济学、社会学、政治学、管理学、心理学等不同学科的研究构成。如从经济学角度的研究关注科技对经济的贡献,如索罗用余值法测度技术进步对经济增长的贡献率[5];罗默提出内生增长理论,并引入了知识经济的概念[6-7];Griliches关于杂交玉米的扩散研究奠定了技术经济学的基础[8]等。社会学角度的研究关注科学共同体内部关系和机制,如默顿对科学发现的优先权的研究[9],普莱斯发现的科学论文之间的网络联系[10],克兰关于“无形学院”的研究[11];Cole等关于同行评议系统的研究[12];Zuckerman对诺贝尔奖获得者学术生涯的研究[13]。政治学角度的研究关注科技与社会、政府等的关系,如Nelkin探讨了科学与社会的复杂关系[14],Lambright关于政府管理科技的研究[15],OECD关于科学与政府政策的研究[16]。可见,各学科研究自成体系,对科技政策制定虽也有一定的支撑作用,但尚不能系统地、完整地回答科技政策的重要问题,从而给予更加有力的支撑。

科技政策学试图构建一个共同的研究框架,通过这一框架将不同学科的研究联接起来。2006—2008年,美国OSTP专门成立的旨在推动科技政策学的任务组ITG牵头,联系16个主要科技部门的管理者以及科技政策研究者,制定了关于美国国家层面发展SoSP的路线图[17]。SoSP路线图提出从微观层面、中观研究、宏观层面关注如下的3大主题10大问题(见表1)。这些问题可以从经济学、社会学、政治学、管理学、心理学、数理统计学、计算机科学等多学科角度研究,共同构成科技政策学。

第一个主题提出,科技政策研究首先要揭示科技创新活动的规律。为此,科技政策研究要将复杂的创新活动解构为若干具体问题,通过恰当的工具和方法分析基础数据,从而发展出描述创新活动规律的理论模型。这些模型将用于揭示创新主体的活动特征和行为基础,如科学共同体是如何形成、演变及与其他社会网络互动;技术开发、应用和扩散的动因和方式是什么。这是SoSP研究的微观层面。

表1 SoSP的研究主题和关键问题

第二个主题集中关注科技投入的决策。政府用于科技投入的资源是有限的,为了政府科技投入效益和效率的最大化,中观层面要重点关注4个方面的问题:政府科技投入的价值是什么;科学发现能否被预测;科学发现对于创新产生什么影响;科技投资的效益是怎样的。其中,科学发现能否被预测以及科学发现对于创新的影响,是从前端来考察科技投入的必要性;关于政府科技投入的价值、科技投资的效益的分析,则可视为对科技投入的后端效果评价。

第三个主题是从国家战略的高度,来探讨科技对一国竞争力的影响,这是SoSP研究的宏观层面。重点考察3个方面的问题:科学对于美国国家创新和竞争力将产生什么影响;美国科技工作者的竞争力如何;科技政策中不同政策工具的相对重要性如何。这些问题对于一国科技政策制定的重要性无庸置疑,但目前来看,由于缺乏跨年度的数据积累以及有效的逻辑分析模型和工具,对于这3个问题的探讨还主要限于定性分析,特别是对于不同政策工具的比较在多数国家尚未进入政策研究的范围。

2 科技政策学注重数据平台的建设和数据的可视化呈现

传统科技政策研究局限于基于本门学科方法的、对各自研究问题的规律性认识,并不能回答科技决策需要解决的复杂问题,特别是缺乏科技决策所需要的对投入科技、开展创新活动、形成科技产出及其经济社会影响的复杂过程的数据展示与分析。采用传统研究方法开展的科技政策研究与支撑,一般是某学科的研究团队,基于该学科的理论与方法以及某方面的、甚至于零散的数据,形成研究报告与建议。由此,科技决策的复杂性所涉及的许多其他问题与数据无法做到完整掌握,不得不依赖主观经验来弥补。这种情况无疑制约了科技决策的科学化。这也正是作为美国OSTP主任、总统科技顾问的Marburger博士对当时科技政策研究支撑不满意的原因所在。

SoSP路线图将科技政策学界定为一门新兴交叉学科,帮助政策制定者系统地理解科技创新活动的规律,致力于为政府科技政策提供定量化的数据基础、方法和工具。近几年来,美国科技管理部门、高校与科技政策研究者一道,在推动数据平台建设和数据展示方法方面做了大量工作,比如启动跨部门的STAR METRICS项目、推动机构层面的展示工作、引导科技政策研究方法与工具的研究等,以下对此做一简要介绍。

(1)构建跨部门的数据平台如STAR METRICS项目,作为相关科技政策研究的基础。2009年,美国联邦政府发起了STAR METRICS项目,旨在通过联邦政府和高校之间的合作,创建跨部门共享的数据库以及数据展示工具,从而对联邦R&D投入的影响从定量角度进行展示与评价。正如美国现任OSTP主任Holdren所指出的:“有必要用可靠的证据展示美国在研究与开发活动上的投资所获得的收益,STAR METRICS就是其中重要的组成部分”。截至目前,此项目在美国OSTP指导下,由美国国立卫生研究院(NIH)和美国国家科学基金会(NSF)共同牵头负责,超过60所大学参与了STAR METRICS项目,还有多所大学表示有兴趣参加。

STAR METRICS是多阶段的项目,将在不同时期随着利益相关者的需求的变化而变化。项目第一阶段旨在开发统一的、可审计的、标准的基于科研机构现有数据的测度科学投入在就业岗位创造方面的指标。第二阶段旨在开发用于测度联邦科学投资在科学知识、社会效益、劳动力产出以及经济增长等方面的广泛影响。比如,对科学知识的影响通过公开出版物和引用的数量等方面的指标来表达,对社会效益影响可以通过构建健康指标以及环境影响指标等表达,对劳动力产出的影响通过学生流动和招收等方面表达,对经济增长的影响通过跟踪专利以及新公司的创建和发展路径等表达。目前,美国STAR METRICS项目整体上还处于第一阶段。

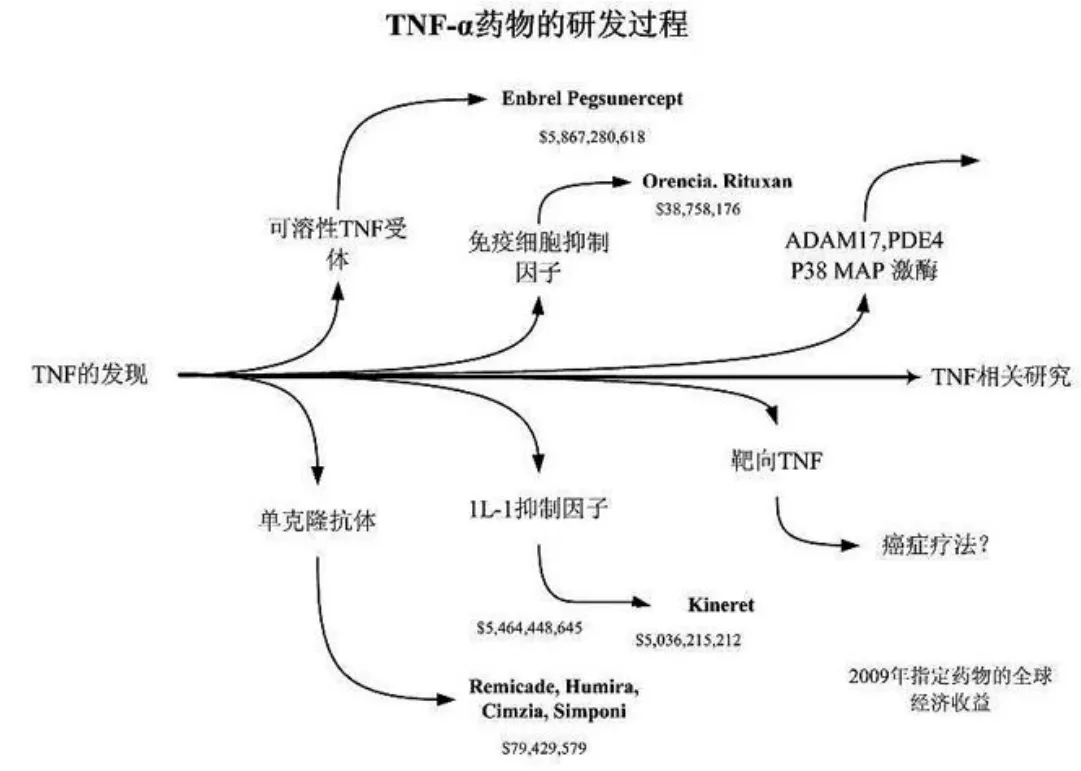

(2)推动在机构和项目层面的新的方法和工具的研究。以美国NIH为例,作为SoSP的主要倡导者及美国政府R&D经费的主要执行者,NIH近些年来尤其重视展示研究工作的贡献和影响。在机构整体层面,NIH充分利用来自权威机构或经过同行评议的卫生经济学数据,来展示美国政府投入健康领域研发活动的成效,开发的指标主要有预期寿命、质量调整生命年、致残率、致死率、新生儿死亡率等。在项目层面,NIH重视对研究成果的回溯分析和展示。以抗风湿病药物的研究为例,NIH在20世纪六七十年代资助了大量相关研究,直接促使1975年TNF-α物质的发现,该物质对于抗风湿病药物的研发具有关键作用。图1展示了由TNF的发现直接引发的若干抗风湿药物的情况,并且列举了若干重要药物在2009年度的收益。同时,NIH开发了专门的软件系统,可以以具体的研发成果为出发点,回溯分析NIH在促进该成果形成的过程中资助了哪些项目以及哪些关键的科学家。

图1 NIH资助的抗风湿病药物的经济效益展示

(3)重视和支持SoSP方法研究工作和人才队伍建设。从2006年起,美国国家科学基金会开始设立科学创新政策计划(Sci-SIP program),用于支持SoSP的基础性研究工作,包括描述创新活动规律的若干模型与指标以及相关研究方法等,旨在推动学科发展、支持人才队伍建设。截至2011年上半年,NSF共计资助143个SoSP项目,资助金额7361.5万美元。资助类别有理论研究、方法研究、工具开发、学术会议、调查与数据采集等。其中,最大的一项资助项目是委托美国普查局的R&D跨机构统计协议,资助金额约为2500万美元。

3 科技政策学植根于新的理论范式

1945年7月布什的报告《科学——没有止境的前沿》[18]是一篇划时代的报告,对美国政府乃至全球的科技政策都有深刻的影响。该报告在总结以往科学发展经验的基础上,提出了关于基础研究的性质和功能的经典观点,即基础研究导致新知识,最终不可避免地导致实际应用。可以说,布什的报告提出了科技政策创新的“线性模型”。“线性模型”为政府支持科学研究提供了“理论基础”,成为传统科技政策研究的范式。此后,美国经济学家纳尔逊和阿罗从经济学的角度为政府资助基础研究、向社会和市场提供公共物品的行为提供了进一步的理论辩护[19-20]。

科技政策学的出现植根于一种新的理论范式。首先,它不承认“线性模型”,认为政府科技投入并不必然导致实际的应用与产出。其次,从经济角度来看,它不认可采用索罗余值法测度技术进步对经济增长的贡献率,认为科技的贡献可以进行直接的计算与直观的展示,正如每公里高速公路投资的经济回报可以计算出来一样。最后,它认为通过对科技投入的有效分析与监控,包括对创新活动过程的分析与控制,能够制定好的科技政策,提高科技投入的产出效率。

应该说,科技政策学的诞生正是顺应了历史的需要。随着科技日益成为国家核心竞争力、科技投入加大以及全球化进程加快,政府和公众更加关注科技投入的效率,纷纷要求将基础研究与生产和技术发展紧密结合起来。在此背景下,科技决策越来越需要提供关于科技投入的可靠的、直观的效果。比如,STAR METRICS项目名为“美国再投资中的科学与技术——测度研究在创新、竞争力以及科学上的影响(Science and Technology in America’s Reinvestment– Measuring the EffecT of Research on Innovation,Competitiveness and Science)”,它的启动就是因为美国政府需要看到科技投入的直接效果与影响。2009年美国国会通过了总额为7870亿美元的一揽子刺激经济复苏的方案,即《2009年美国复苏与再投资法案》(The American Recovery and Reinvestment Act of 2009,ARRA)。ARRA涉及的7870亿美元中约有76亿美元直接投资于科学研究[21]。由于GPRA、ARRA方案的要求,奥巴马政府面临着向公众展示ARRA中用于科学研究的资金如何对美国经济社会产生影响,特别是如何保留并创造工作机会及促进经济复苏的压力。

支撑科技政策学的这种新的理论范式的基础无疑是信息科学。信息科学的发展使得海量数据的获取、共享、分析处理与展示成为可能,特别是大型数据库和复杂模型、大型网络平台、多维空间可视化技术等。巴西Brazil Lattes平台整合了巴西国内科研机构的各种数据,它由巴西国家科技发展委员会维护和管理,成为评价巴西科研绩效的重要工具,是目前体现科技政策学理念的较好的数据平台。

4 科技政策学构筑了科技管理部门与科技政策研究者间新的研究共同体

传统上,科技政策研究人员在各自学科上有自己的研究共同体,各自为阵的特色鲜明。同时,通过与科技管理部门的联系以及各种综合性学术会议,与科技政策制定和执行人员、其他相关学科人员保持一定的联系。在美国,最著名的综合性科技政策学术会议分别为每年一次的美国科学促进会(The American Association for the Advancement of Science,AAAS)和每两年一次的亚特兰大科学与创新政策会(Atlanta Conference on Science and Innovation Policy,ACSIP)不同学科的科技政策研究者均可参加。同时,这些会议的各种层面上都有美国科技管理部门的人员担任会议主席或分会下的重要委员会的成员,起到管理者与学术研究者之间的交流作用。

科技政策学的兴起构筑了科技管理部门之间以及科技管理部门与科技政策研究者之间新的研究共同体,即所谓的“实践共同体”。“实践共同体”是由Lave和Wenger年提出的,他们认为,“实践共同体”是一群在他们的工作中有共同关注或感兴趣的问题,并且在定期交流的过程中不断提升实际工作能力的人[22]。“实践共同体”有3个关键特征:边界,共同体以及实践。“实践共同体”在共同解决问题的过程中进行学习,获取信息,共享知识,发现差异以及其他活动。为了推动“实践共同体”之间的相互交流,科技政策学工作组成立了一个互动式的网站(http://www.scienceofsciencepolicy.net/)。该网站由美国科技政策研究所(The Science and Technology Policy Institute,STPI)运维,提供最新的SoSP相关文献、会议资料、热点信息以及在线讨论区等。此外,STPI每年约有600万美元的经费用于跨部门的SoSP协调工作,以及促进联邦部门与传统的学术共同体之间的联系。

以美国SoSP路线图的制定为例。2006年,美国OSTP成立了SoSP的跨部门工作组,当时小组负责人是NSF的Husbands和DOE的Bill Valdez。该工作组有17名成员,涵盖了美国主要的科技部门。为制定SoSP路线图,工作小组首先委托美国科技政策研究所开展了相关文献的综述研究,梳理已有的可用于分析的数据,并且对美国主要的科技机构展开调查,了解这些机构在SoSP相关方面的工作积累。同时,鼓励传统的科技政策研究者参与研究工作,提交研究报告和设想。在此基础上,工作小组于2008年12月召开了第一次研讨会,超过200名人员参会,他们中既有来自科技政策研究界的学者,也有来自科技管理部门的官员,共同研究制定了SoSP路线图。

5 结论与启示

上述将SoSP与美国传统科技政策研究进行比较,分析了SoSP作为科技政策研究新阶段的若干特点,可以看作是对Cozzens关于“科技政策研究的过去与现在”一文中研究的扩展[1]。Cozzens将SoSP的研究看成是不同于传统“中介式模型”的“分布式模型”,只是强调了科技政策研究中政府部门相关管理人员角色的转变,即从后台被动地吸收研究者的成果,变为直接走到前台参与研究。本文论及的科技政策学的几个特点包括,科技政策学构建了共同的研究主题;注重数据平台的建设和数据的可视化呈现;植根于新的理论范式;构筑了科技管理部门与科技政策研究者之间新的研究共同体等,由此可以看出,SoSP虽然建构在原有科技政策研究基础上,但在理念、方法以及对原有不同学科研究的统合等多方面,有着根本的区别,可以看成是一种新的研究范式。然而,正如Cozzens指出的,科技政策学的研究与传统的科技政策研究并不是矛盾的,SoSP的研究是在传统的科技政策研究上的发展,同时,即便SoSP代表了新的阶段,传统的科技政策研究依然可以并行发展[1]。

改革开放以来,我国一直在积极探索支撑科技决策的好的科技政策的理论与方法。1977年在全国科学大会召开、科学的春天即将到来之际,钱学森提出了建立“科学的科学”这一学科的倡议。1986年7月,时任中共中央政治局委员、国务院副总理的万里,在首届全国软科学研究工作座谈会上做了“加强软科学研究,实现决策的科学化和民主化”的报告,将决策民主化和科学化看成是政治体制改革的重要课题,小平同志批示“很好,全文发表”,陈云同志批示“这个讲话,解决了我们党多少年以来没有解决的一个重要问题”。从现在看,虽然我国在科技决策的科学化方面(也包括其他方面的决策科学化)已有了长足的实践与进步,但是,无论是在科学学方面的研究,还是在软科学、管理科学、科学社会学、经济学等方面涉及的科技政策的研究,仍各自为阵,缺乏统一的研究主题,与美国传统的模式相似。由此,导致对科技决策的支撑作用有限,科技决策依凭主观经验的色彩依然浓重,决策的科学化还远未实现。从这个角度来看,美国的SoSP对我国的借鉴意义不容忽视,其代表的新阶段的理念、方法与特点需要高度关注。

1 Cozzens S E.Science and Innovation Policy Studies in the United States.Past and Present,2010.

2 肖小溪,杨国梁,李晓轩.美国科技政策方法学及其对我国的启示.科学学研究.2011,7:961-964.

3 杨国梁,肖小溪,李晓轩.美国STARMETRICS项目及对我国科技评价的启示.科学学与科学技术管理,2011,12:12-17,25.

4 刘立.科技政策学研究.北京:北京大学出版社,2011.

5 Solow,Robert M.Technical Change and the Aggregate Production Function.Review of Economics and Statistics,1957,39(3):312-320.

6 Romer P M.Increasing Returns and Long-run Growth,Journal of Political Economy,1986,94(5):1002-1037.

7 Romer P M.Endogenous Technological Change.Journal of Political Economy,1990,98(5):S71-S102.

8 Griliches Zvi.Hybrid Corn:An Exploration in the Economics of Technological Change.Econometrica,1957,25(4):501-522.

9 Merton R K.Priorities in Scientific Discovery:A Chapter in the Sociology of Science.American Sociological Review,1957,22:635-659.

10 Price D J.de Solla.Networks of scientific papers.Science,1965,149:510-515.

11 Crane,D.Invisible colleges;diffusion of knowledge in scientific communities.Chicago:University of Chicago Press,1972.

12 Cole S,Rubin L,Cole J R.Peer review in the National Science Foundation.Washington,D.C.:National Academy of Sciences.,1978.

13 Zuckerman H.Scientific elite:Nobel laureates in the United States.New York:Free Press,1977.

14 Nelkin D.Controversy,politics of technical decisions.Edited by Nelkin,D.Sage focus editions;8 Beverly hills.Calif.:Sage Publications,1979.

15 Lambright W H.Governing Science and Technology.New York:Oxford University Press,1976.

16 OECD.Problems of Science Policy.Paris:OECD,1964.

17 The Science of Science Policy:A Federal Research Roadmap,2008.http://www.whitehouse.gov/files/documents/ostp/NSTC%20Reports/39924_PDF%20Proof.pdf

18 V.布什(范岱年等译).科学——没有止境的前沿.北京:商务印书馆,2004.

19 Nelson R R.The Simple Economics of Basic Scientific Research.Journal of Political Economy,1959,67:297-306.

20 Arrow K J.Economic Welfare and the Allocation of Resources to Invention,in Nelson,R.R.(ed.),The Rate and Direction of Economic Activity.N.Y.,Princeton University Press,1962.

21 American Recovery and Reinvestment Act of 2009.http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr1enr/pdf/BILLS-111hr1enr.pdf

22 Lave J,Wenger E.Situated Learning:Legitimate Peripheral Participation.Cambridge:Cambridge University Press,1991.