中原地区汉族服装左衽形制探究

2011-12-31 00:00:00梁惠娥王统斌

新闻爱好者 2011年11期

摘要:河南省作为中原地区华夏文明的 篮,自夏商时期以来就是我国重要的文化发源地之一,并且从地方志的记载中可以了解到更为丰富翔实的文化底蕴,其中不乏服饰文化的变迁以及多民族服饰文化交流的缩影。笔者通过对中原地区部分村镇的民间走访,并结合出土陶俑、石刻壁画等实物资料来诠释汉民族服装衣襟形制中左衽与右衽并存这一事实。在民族文化交融的大环境下,这一重要发现及其穿着意义的考辨对于研究汉民族服装史以及服装的多元化发展,具有重要意义。

关键词:中原 汉民族 左衽 文化交融

研究地域的确定

中原地区地处中华腹地,是华夏文明的发祥地。中原历史文化源远流长,文化底蕴尤为深厚,自200万年前的旧石器时代至4000多年前的夏商时期的古代文化,为华夏文明奠定了基础。中原自古以来便是经济贸易、文化生活、兵家征战的必经之地。因其历史上地理位置优越,该地区在华夏文明进程中,大量外来民族的涌入使得中原地区汉胡文化交融丰富多彩。两汉、魏晋时期西域文明的传播表现在饮食、音乐歌舞、绘画、服饰、宗教等各个方面。在服饰方面,这一历史时期一度流行细腰身与窄袖的胡服。至唐时期,胡化的风气更加突出,刘肃在《大唐新语》一书中指出贞观年间已是“胡着汉帽,汉着胡帽”。

在历史朝代的更替下,中原地区悠久的历史文化与灿烂的人类文明在保持自身基因的同时,广泛地吸收了少数民族文化。这种文化的交融与影响促使中原地区形成了一个多元文化复合体的特征。随着社会进程的发展与社会多元化趋势的推进,在民族文化广泛交融的基础上,服装作为民族文化的载体,承载着一个民族的精神文化与物质物化内涵。由此看来,中原地区服饰文化具有开放性与包容性这两个特点。鉴于此,此次中原地区的汉民族民间服饰衣襟形制的考辨研究具有重要意义。

左衽、右衽服装的考证

在汉民族的基本观念中,大襟右衽即左衣襟压于右衣襟之上的衣襟形制是汉族“右尊左卑”的服装精神;大襟左衽服装即右衣襟压于左衣襟之上的衣襟形制是蛮夷、未开化民族和逝者的服饰特征。如《后汉书·西羌传》:“羌胡被发左衽,而与汉人杂处。”《论语·宪问》:“子曰:‘管仲相桓公,霸诸侯。一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。’”《礼记·丧大记》记载:“小敛大敛,祭服不倒,皆左衽,结绞不纽。”孔颖达疏:“衽,衣襟也。生乡(向)右,左手解抽带便也。死则襟乡(向)左,示不复解也。”①

那么,千年的朝代变迁之中,左衽服装与右衽服装一直是华夷之辨的表征吗?时至今日的汉民族服饰中是否有左衽服装的现象?它还是逝者的衣着吗?这些问题值得商榷。

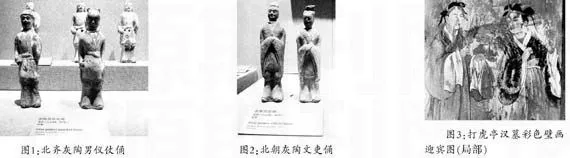

案头资料的调研。笔者于2010年5月通过对河南博物院出土的壁画、画像、陶俑、石刻等调研后发现,有左衽与右衽并存的现象。如图所示:北齐时期灰陶男仪仗俑(如图1),身着衣襟形制为左衽的服装;北朝时期灰陶文吏俑(如图2),身着服装左衽与右衽并存。

但是宋丙玲女士在其《左衽与右衽:从图像资料看山东地区北朝服饰反映的问题》一文中提到:“左衽服饰的盛行可能是由陶俑制作技术造成的。我们知道,这一时期的陶俑多为模制,模具和成品的样式应相反,才能做出想要的成品。由于传统服饰的右衽习惯,在制作模具时便制成右衽,但等成品出来以后,却成左衽。”②但通过实际调研,笔者发现自魏晋南北朝以来,大量少数民族进入中原地区,汉民族传统的服装形制也受到了胡化的影响,在各个领域胡汉文化都有着不同程度的交融。笔者认为,如果说左衽衣襟的陶俑是源于做工为右衽陶俑的模具,那么所有出土的右衽衣襟的陶俑便皆为左衽陶俑模具了么?又如河南省新密市打虎亭出土的汉墓彩色壁画迎宾图(局部)(如图3),图中人物衣襟形制为左衽与右衽并存;省博物院藏品汉代“董永卖身葬父”图壁画(局部)(如图4),图中董永与女仙子衣襟造型皆为左衽。

综上所述,无论是墓葬中陪葬的陶俑还是绘画作品都反映出汉民族衣襟形制左衽与右衽共存的事实。少数民族的迁徙加剧了民族融合,无论是汉人还是胡人都在日常生活当中不经意间接受与采纳着来自异族的生活方式与习性,那么“左右可以辨华夷”的结论就显得牵强了。

中原地区实地考察。在江南大学民间服饰传习馆中,有几十件来自河南省各个地区的左衽服装,其面料多为棉麻制品,做工细致,保存完好,有着较高的研究价值。那么这些服装的主人为何在世时穿着左衽服装?或者说这些服装是否是汉人所穿着?带着这些疑问,笔者于2010年5月底对文化底蕴相对悠久的河南省巩义市新中镇新中村、杨树沟村等村落进行了短期的考察。“‘巩,秦置县,盖取山河四塞,巩固不拔之义。’自秦置县后,除北齐一度省,隋开皇间复置,县名一成不变。两千年来除一度隶属成皋郡外,长期属河南府(郡、路)。民国初,属河洛道,以后道撤,直属省辖。新中国成立后,1955年以前属郑州专区,以后属开封专区(1958年~1960年,一度归郑州市辖),现为郑州市辖县。”③1991年撤县建市(县级市),改称巩义市,仍隶属郑州市。

新中镇总面积53.3平方公里,辖15个村,1个居委会,人口2.3万人。新中村与杨树沟村人口数平均2000人左右,散落在山区之间。这里山高沟深,交通不便,自然条件相对闭塞。笔者在杨树沟村走访了近10户人家,发现有些耄耋之年的老人仍穿着传统的对襟或斜襟服装。在与年近60岁的李阿姨交流中得知:左衽这一服装形制为普遍现象,汉人之所以穿着左衽服装的唯一原因就是方便。首先,他们认为右手在左腋下系带或系扣方便。其次,在农作时如果绳扣系于右腋下会阻碍右臂活动范围,让人感到右腋下有束缚感。并且他们否定了左撇子和去世的人穿着左衽服装的说法。

通过辛苦的走访和游说,笔者有幸在新中村收集到杨奶奶生前所穿着的两件左衽服装,一件为黑色棉袄,其面料绣有梅、兰、竹、菊等传统纹样,衣襟形制为大襟左衽,内充棉絮,穿着年代为民国晚期,由其后人保存(如图5)。另一件左衽服装为混纺面料,湛蓝色,其年代为上世纪80年代(如图6),在工艺方面,此件服装袖身与前后衣片分开裁剪,属于现代打板方式,但是大襟左衽的衣襟形制依然保持不变。

通过此次调研可以看出,在现代生活中,汉人思想中左衽、右衽已经不再是华夷区分的重要标志。在继承前人流传下来的规矩的同时,服用性能更多地左右着服装形制的变化。正如《探析胜浦水乡妇女服饰特色工艺的设计内涵》一文中提到:“由祖辈继承而来的‘范式’代代相传,仿制而得,这是决定形制与规格的根本。”④

结语

在这片具有五千年文明的土地上,中原文化在民族迁徙、朝代变迁与文化交融的熏陶下而显得丰富多彩。无论是来自古代的陶俑还是石刻壁画,抑或现代仍存的传世实物,都充分反映了汉族服装左衽与右衽形制共存的事实,这也正体现了华夏民族有容乃大的精神。一再地强调华夷之别与右尊左卑便显得了无意义。纮进曰:“国家龙飞朔野,雄步中原,五帝异仪,三五殊制,掩衣左右,何足是非。”⑤

传承不是对旧事物的简单继承,不是对民族文化表面的认知,更不是被民族性替代的现代化,而是要我们能够将华夏民族传统美德的精髓挖掘出来,再将它自然地融入现代设计理念当中。融合不是吸收,是去其糟粕、取其精华的态度,我们应该摒弃华夷之别,要积极地交融,把传统的文化精髓与现代的新型意识形态兼收并蓄。正确地认识与研究汉民族左衽服装这一事实,有助于研究汉民族服饰文化的发展变化及其传承价值。(本文为教育部人文社会科研项目《传统民间服饰的保藏及其在现代设计产业的应用》,项目编号:08JA760010)

注 释:

①《十三经注疏·礼记正义》,北京:中华书局,1980年版,第1580页。

②宋丙玲:《左衽与右衽:从图像资料看山东地区北朝服饰反映的问题》,《山东艺术学院学报》,2009(4)。

③刘永之:《河南地方志提要(上册)》,河南省地方史志编纂委员会,1990年12月第1版,第120页。

④梁惠娥、张竞琼、刘水:《探析胜浦水乡妇女服饰特色工艺的设计内涵》,《装饰》,2010(6),第110页。

⑤《北齐书·王纮传》,北京:中华书局,1972年版,第365页。

(作者单位:江南大学纺织服装学院)

编校:董方晓