创设开放

2011-12-29 00:00:00杨军

小学教学参考(数学) 2011年1期

在日常教学中,如何培养学生的创新精神,提高学生的创新能力,是广大教育工作者努力探究的一个课题。随着研究的深入,专家、学者们总结出了培养学生创新精神及创造能力的方法和有效途径,为我们提供了宝贵的经验。在学习别人先进经验的同时,我也在反思和总结自己的工作,并且发现在教学过程中,我们可以充分利用和挖掘教材,根据不同教材的特点及训练点,设计开放题,利用开放题培养学生的创新精神和创造能力。

一、以游戏形式,创设开放题,培养学生的创新能力

对学生来说,游戏是他们最喜欢的活动,以游戏的形式创设开放题,指导学生在解决问题时怎样“想的全”,即不重复、不遗漏,又有规律地寻找解决问题的方案和全部结果,使学生的思维能够有序化和条理化,从而培养学生的创新能力。

例1.小明和小莉一起在玩扑克算24点的游戏,看谁算得既快方法又多。下面四张牌的点数分别是2、3、4、6,允许用加减乘除和括号,如3×6+(4+2),你还能帮助小明和小莉得出其他一些不同的算法吗?试试看。

这道题目就是用2、3、4、6四个数组成得数是24的算式。在组成算式时,可以在这四个数之间添上不同的运算符号和括号,能得到不同的求24的计算方法。如先考虑四六二十四,那么除了4、6以外,还有2、3这两个数字,显然3-2=1、24×1=24。再如,先考虑三八二十四,那么除了3以外,还有2、4、6三个数,用这三个数能否组成8呢?实际上,4+6-2、6+4÷2、6×2-4的结果都等于8。另外,2×4=8,从3、6两个数中再找3,又找到了一种不同的方法,即2×4×(6-3)=24。

像这样的题目就是要让学生探究新知识和解决问题的策略,最终达到能独立探究,解决新的问题。教师要尊重每一位学生,及时发现学生的优点;要鼓励学生大胆质疑,组织学生讨论、交流,勇于发表不同的意见,提出不同想法;对陈旧的教学内容要有所突破和修改,设计出新颖、富有吸引力的教学情境,并抓住学生爱玩游戏的这一特点,创设开放题,让学生觉得学习数学是一件愉快的事情。只有这样,学生的创造火花才会不断闪现。

二、以自主学习为载体,创设开放题,进一步培养学生的创新精神

学生有一种与生俱来的以自我为中心的探索性学习方式,主动学习是他们的一种潜能。开放题的问题和条件不唯一,给学生提供了好奇、好胜、好表现的课堂环境,让每个学生在求知中探究,在求知中创新。

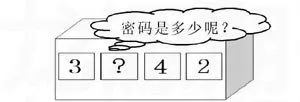

例2.有一个放着科学家照片的密码箱,如下图所示,密码就是用四个数字通过加减乘除的方法得出24,你知道密码了吗?你知道多少种方法呢?

本题解题方法与例1类似,但本题的条件和问题不唯一,学生容易被题目吸引,产生解决问题的欲望,就会思考1行不行呢?于是就进行实验,显然1是符合的,方法有四种:2×3×4×1=24、2×3×4÷1=24、(1+3)×(2+4)=24、4×(2+3+1)=24。学生在解决问题的过程中,获得成功的体验,就会继续探究到底有多少个数能成为密码的最后一个数。而本题1、2、4、5、6、7、8、9都能与2、3、4运用加减乘除的方法算出24,大约有二十二种方法。

这类题解答的多样性,决定了它能够满足各层次水平学生的要求,使他们可以在自己的能力范围内解决问题,从而体现出层次性,可以给学生最大的思维空间,提高学生探究能力,从而培养学生创造性的思维能力。对学生来说是一个挑战,能有效地反映高层次思维,为高层次思维创造条件,因而能更好地培养学生独立思考的探究精神,培养学生的创造意识和能力。

三、在教学过程中创设开放题,培养学生的创新精神

波利亚曾说过:“学习任何知识的最佳途径就是自己去发现。”在教学过程中由学生自己去探索发现,可能耗时多,但又有必要适当的设计一些有不同答案的开放题,这样可以帮助学生克服思维的单一性,促进学生严密思考、多向探解,培养学生的创新能力。

如在教学“梯形面积”过程中,我先让学生回忆已学过图形的面积公式推导过程及有关梯形的概念等,然后让学生独立思考梯形的面积可以怎么计算,再让学生小组讨论、分工合作。全班学生兴致勃勃,个个忙于实验、操作,教师则忙于深入到小组当中,了解学生合作的效果、讨论的焦点、认知的进程等等。等到小组汇报时,学生都表现出了一种求知欲望。实际上,学生在听到一种完全不同的做法时,他的智力是在接受挑战,他的思维是在接受挑战,尤其是当这种挑战来自同学而不是教师的时候,碰撞会更加激烈和深入。教育的目的之一就是要引发这样碰撞,并且引导学生去深入思考,开阔思维,引发创新的欲望。

数学学习离不开解题和练习,但我们不能为解题而解题,为开放而开放,而要把题目作为教学的载体,把开放作为教学中师生互动的契机。在教学过程中,教师要充分相信学生的认知潜能,给学生足够的自主探究的机会,保证他们拥有宽敞的自我创设和探究的时空,这样才能充分发挥学生的主体意识和创造潜能,使学生真正成为数学学习的主人。

(责编杜华)