找准学生认知起

2011-12-29 00:00:00何泳海

小学教学参考(数学) 2011年1期

当前数学课堂教学形式多样,师生场景互动灵活、丰富,但在热闹、华丽的课堂背后却存在着许多诸如学生错误率高、计算速度慢、解决实际问题能力差等众多问题,分析后发现是教学效率低下所致。重视“教学有效性”研究,“让教学更有效”已是当前课程改革研究的一个重点课题。找准学生认知起点,能使教师预设出更有效的教学形式,是实现“问题解决、质量提升和专业成长”三大目标的有效途径,是达到提高课堂教学效率、让数学教学更有效的原动力。

从学生的角度来说, 考量学生有效学习的三个指标是时间、结果和体验。在这三个指标中,学习时间是指学习特定内容所花费的时间,它意味着学习效率,即学习速度的快慢。从教师的角度来讲,有效的教学指的是能促进学生学习的教学。所以,教师应该正确把握教学内容,找准学习起点,才能根据学生的现实起点整合教材和进行课堂教学,促使学生进行有效的学习。

一、课前学情预测

以前教师备课、写教案的目的主要是为了使自己的课堂教学能够有序地进行,从未考虑过它应对学生、对教学效果产生怎样的影响,更没有想过教案能否体现学生的知识与能力、过程与方法、情感态度和价值观。说到底,教案只是教师自己施工的蓝本而已,可是在教学的过程中,往往没有能按教案中设计的步骤顺利进行。过去我一直困惑:为什么我认真备课了,却没能完成预期的目标?在读了《怎样上好一堂课关键要素总论》一书后,我才明白:原来在备课中,我缺少了一个重要的环节,那就是“了解学生的认知起点,进行课前学情预测”。《数学课程标准》强调:“数学教学活动必须建立在学生的认知发展水平和已有的知识经验基础之上。”因此,在教学设计之前,了解学生的实际情况,把握教学起点意义非常重大。针对一节具体的数学课,我们可以通过课前测试了解学生已经掌握的知识,以便于更好地展开教学。

例如,教学“小数加减法的简便运算”一课时,教师可以在课前让学生做一些习题,了解学生有关简算的算理掌握情况。 计算下列各题,如何简便如何算:234-58-42、234-87-34、186+58-86、186-97+14、158+(611-58)。通过练习发现学生多数已掌握连减类型的简算算理和加减混合类型的简算算理,但出现“1580+(611-580) =(1580-580)-611=399”的情况很多。由此分析,教师在教学小数加减法的简便运算诸如23.4-5.8-4.2、18.6+5.8-8.6等可以由整数简便计算引入,进行简单的算理点拨,而对15.8+(6.11-5.8) 之类的题要重点讲述,指明学生犯错的根本。通过简化其算式和同化推理等方法,使学生更好地掌握新课知识,有的放矢地提高教学效率。由此可见,课前调研所获得的丰富、真实的信息是进行教学设计最为重要的资源。

二、了解个体,以点涉面

学生的个性差异较大,教师在设计一节课时应注重因材施教,这就要求教师在组织教学时对所教学生的认知起点有所了解。如果说大面积的课前调测很费时,那么个别测试或个别交流就是一种省时、快速了解学生学习起点的好方法。教师通过个别测试或个体交流了解学生的实际情况,以点涉面,从而有效地实施因材施教,提高教学效率。

例如,教学“长方形的面积计算”时,学生已完成了图形面积测量法的学习,在公式面积计算法的学习前,可先对学生进行分层个体调查。设想课前提问问题:“学校教学楼前有一个长方形花坛,老师欲知道它的面积,你能得到该长方形花坛的面积吗?”调测对象分A、B、C三个层次,学生答案如下:

A类学生:能,用做好的边长是1米的正方形铁框一个一个摆过去,能摆几个就是多少平方米。

B类学生:可以量一量花坛的长和宽,再用长乘宽求出花坛的面积。

C类学生:不能,花坛太大了,用摆正方形的办法摆不出来。

从上述回答来看,学生对摆放正方形进行测量实物面积已有一定概念,个别学生对长方形的面积计算也有所认知。因此,教师在设计教案时可出示画好方格的长方形,让学生说出面积。接着,出示一个无方格的长方形并提问:“怎样知道它的面积呢? ”针对学生回答的“量一量长方形的长和宽是多少,再把它们乘一乘求出长方形的面积”这一观点,教师可以先予以肯定,再让学生去试探这种方法对于其他长方形是不是也适用。在探究过程中,教师可用多个长方形让学生想办法进行验证,尽可能多地为学生提供选择的空间。在这一过程中,教师应充分激发学生探究长方形面积计算公式的欲望,根据课前调测结果重点关注差等生的引导,激发优等生积极展开猜测与想象,引导长方形计算公式的产生。

精彩的课堂呼唤充分的预设,教师在备课中,只有多站在学生的角度来考虑问题,对学生回答进行充分预设,这样才能上好每一堂课,让我们的数学课堂少一些遗憾,多一些成功。

三、利用课间环节,寻找学生认知起点,实现课堂最优化

巴班斯基教学教育过程最优化的理论认为:要达到教学最优化的目的,就必须分析学生状况和教学任务,明确教学内容,选择教学方法、方式,拟定教学进度,对教学结果加以测定和分析等等。要达到最优化的关键:一是分析教材中主要的和本质的东西,确保学生能掌握这些内容;二是选择能有效地掌握所学内容、完成学习任务的教学方法和方式,进行有区别的教学。在平时的教学中,我们不可能每节课都进行详细的课前调研,在这种情况下,除了运用自己平时积累的教学经验分析学生情况外,还可合理利用课间环节,寻找学生认知起点,实现课堂最优化。

1.用课前谈话,引生入“境”

利用课前师生间的简短交流,弄清学生对已学知识的掌握情况及将授知识的认知程度,可为教师顺利完成教学任务或及时调整教学方法提供有效的帮助。我们可从有预设的师生课前谈话中了解学生的认知起点,做到心中有数、有的放矢。

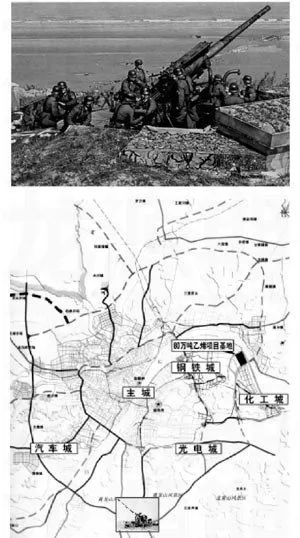

例如,一教师在教学“位置与方向”一课时,因为学生在三年级的时候就已经能正确判断东、南、西、北等八个方向,而且生活中有很多地方都能用到方向,所以在课始呈现炮兵瞄准目标的影视片断及敌方目标地图(如下图)。

师:同学们看到的这个血与火的战争场面,我军炮兵正在城外营地炮击敌人,如何才能打得准呢?

生1:瞄准方向。

(其后,教师变动炮击目标请学生说出不同的方向,学生一一回答)

师:用同学们说的方向去瞄准,你觉得命中率高吗?

生2:不会很高。

师:为什么?如果想百发百中,你觉得该知道什么?如何才能让我们的解放军叔叔百发百中呢?今天,我们就继续来学习关于方向的知识。

……

在这段课前谈话中,教师既了解了学生在三年级时方位知识的掌握程度,又很好地把学生引入了进一步学习方位新知识的课堂。由此可见,课前谈话除了创设情境、融洽和谐的氛围以外,还是教师了解学生已有知识水平、优化课堂教学效率的有效途径。

2.利用尝试练习,调整课堂环节,提高教学效率

尝试练习是学生利用已有的知识进行“未学先练”或教师授完课后的第一次练习,学生尝试练习的结果如何往往反映出对课堂教学知识的掌握程度。教师可根据学生练习的反馈,找准学生的学习起点,优化课堂,实现有效教学。

例如,一位教师在教学“认识钟面”的复习课时,先复习了几时和几时半,在学生回答“8时半”一题后,教师将钟面的指针进行了改变,分针拨到10上,时针拨到距9还有一点点距离上,让学生回答是几时,结果有很多学生说是9时50分。教师问“为什么”,学生则说:“分针在10上就是10×5=50(分),时针在9上就是9时50分。”通过上面的练习,可以反映出学生对时针临界在整点时的认识能力还不够。很快,教师把原来的尝试练习改为以讲解为主,马上拿出一个实物钟,先拨在8时半上,然后再往下拨到8时50分上,并且反复强调“9时到了没有”“什么时候到9时”。这样反复几次,学生总算理解了几时几分,尤其是分针超过6的读和写。在上述案例中,尝试练习帮助教师找到了学生正确认读钟面的切入点。

现在的学生大都是独生子女,在家里家长包办的现象比较多,所以对时间观念比较淡薄。如果教师不及时让学生进行练习,只是主观认为学生已经掌握了钟面的读时方法,那课堂效果如何可想而知。借鉴该课教学,在教学中增加学生进行实物钟的操作环节,让学生进行讨论,类似上述的错误就可避免出现。由此可见,教师在考虑学生已有的认知基础上,通过安排有效的尝试练习,及时了解学生的学习情况,随机应变,才能获得良好的教学效果。

四、分析作业,有效中继起点

每天我们都会面对学生的数学作业,每天学生的作业中都会出现各种错误,分析作业中的错误,会有许多发现。批改作业是了解学生学习情况的重要途径,从中发现的资源将成为调整教学设计的重要依据。

例如,把3米长的绳子平均分成7分,每份长(),每份占( )。自认为这样的作业是很简单的,但是班级中却有大部分的学生出错了,有都写成1/7的,也有都写成3/7的,更有甚者把两个答案调换了。仔细分析发现学生能明白平均分,但不清楚每份长是对整根绳子的长度进行平均分,这是具体量的平均分,得到的是一个具体量;每份占多少是把整根绳子看做单位“1”进行平均分,这是分数的另一层意义,表示两个量之间的关系,得到的是一个分率。只有全面把握住了这两者之间的区别,才能找准下次上课的学习起点。

总之,要使数学教学更有效,教师需激发学生的学习积极性,发展学生的智慧和培养学习兴趣。只要教师能有心去预测、寻找学生的学习起点,从学生的实际出发,遵循学生的认识规律,把主要精力用于解决学生的学习难点和教材的难点,以释其所疑、长其心智,我们的教学又何尝不是一个充满人性化、活力和激情的有效教学呢?

(责编黄桂坚)