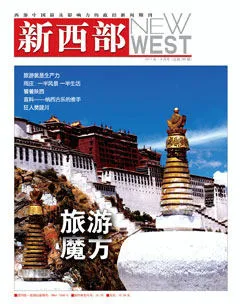

旅游就是生产力

作为一个产业而言,中国的旅游业只能算做小字辈,如果将旅游业被正式列入国民经济与社会发展计划为标志的话,不过25年的历史。自去年始,在低碳、减排大背景之下,作为具有绿色产业“龙头”地位的旅游服务业被提升为国家战略性支柱产业。

国家旅游局组织专家编制的《国民旅游休闲纲要》,也将在“十二五”期间被推广与实施。旅游,不再是一种奢侈,它将进入百姓的寻常生活之中。

旅游,给生活添点彩

从今年5月19日起,这个原本平常的日子成了一个节日——“中国旅游日”。

两年前,国务院在出台的《关于加快发展旅游业的意见》中,明确指出要把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。为了凸显对发展旅游业的重视,国务院提出设立“中国旅游日”。

经过一年半的广泛征询意见与酝酿,“中国旅游日”的面纱终于被撩开了。

398年前的5月19日,是明代著名旅行家徐霞客从浙江省宁海县出发,开始他历时30余年、遍及中国19个省份的神奇探险旅行生涯的日子。将徐霞客出发上路的日子,定为“中国旅游日”是再合适不过的。在中国旅游爱好者心目中,徐霞客是一个无法超越的行者偶像。

政治接待变身创汇产业

目前,全国旅游业总收入1.57万亿元,旅游服务业规模占GDP的5%以上。

据统计,2010年,国内旅游人数达21亿人次,比上年增长10.6%,居民年人均出游1.6次;国内旅游收入1.26万亿元,增长23.5%。

入境旅游人数1.34亿人次,增长5.8%;入境过夜旅游人数5566万人次,增长9.4%;旅游外汇收入458亿美元,增长15.5%;

出境旅游人数5739万人次,增长20.4%。

我国目前已跃居全球第三大入境旅游接待国和第四大出境旅游消费国。旅游消费对社会消费的贡献超过10%。

“十一五”期间,我国旅游经济年均增速高达15%,高于同期全国GDP的增速。由此可见,旅游业发展潜力非常巨大。

据预测,到2015年,我国国内旅游人数将达33亿人次,城乡居民年均出游超过2次,出入境旅游人数将超过2亿人次,一个巨大的旅游消费市场正在加速形成。

然而,又有谁知道中国旅游业发展却是从外事接待产业化转型而来的。

从新中国建立直到1978年,近30年内,我国只有外事服务部门,其作用是负责接待一些友好团体和友好人士的游览任务,属于政治接待。其中,文革期间还基本处于停顿状态。有数据表明,截止1978年,累计接待了180万人,获得外汇收入2.6亿多美元。

1978年10月9日,邓小平同志在一次谈话中说“你们搞业务的人要仔细研究一下。同外国人做生意,要好好算算帐。一个旅行者花费一千美元,一年接待一千万旅行者,就可赚到一百亿美元,就算接待一半,也可以赚五十亿美元。要力争本世纪末达到这个创汇目标。”(见《邓小平论旅游》)

邓小平“算算帐”的说法,激活了入境游市场,旅游创汇使得入境游从“政治接待型”向“经济经营型”的转变。

最初制约入境游的两大因素是住宿和交通。

郭春生曾任中国国际旅行社上海分社副总经理。他著文回忆说:1978年,全国具备接待海外旅游者的床位数只有30704张,接待入境过夜旅游者71.6万人次。1979年,入境过夜旅游人数猛增至152.9万,增长了113%:1980年激增到350万,是1978年的4.9倍。

虽然1978年邓小平就指示“利用外资建旅馆可以干嘛!”,但是,旅馆的建设赶不上境外旅客的增长速度。客人来了没有地方住的尴尬局面首先出现在北京,不得已只好把一些旅游者送到天津、北戴河住,甚至出现在宾馆大堂过夜的奇观。

不久,这种难堪状况在全国各主要旅游城市相继发生。

郭春生在他的日记中写到:

“1983年10月,又轮到我值班。那时我们每天缺少800到1000个床位。不得不把旅客送到外地或者住宿设施简陋的招待所,甚至在旅馆的地板上过夜。”

交通是另一个制约瓶颈。原本坐火车软座,但座位有限,只能改成硬座。这还不算最恼火。最令外国游客不满的是,原定乘飞机的行程,因没机位而不得不改乘火车,且车程时间多在20小时以上。由于交通工具的更改,时间更多地花在了赶路上,原定的一些活动不得不取消。

“(加拿大)东亚五团,北京六天,西安取消,提前一天从上海去桂林,上海只有半天”。“美国立新22团,自京飞机改火车去西安,24.5小时,在临潼下车至秦俑坑参观15分钟,即上车去南京……”郭春生在日记中写到。

西安本来是这些外国游客旅程中最重要的地方之一,由于交通的因素,一个团没有去成,另一个团长途跋涉到了西安,却只在秦俑坑匆忙地参观了15分钟。

为解决境外游客在中国住与行的困难,中央决定把毛主席纪念堂所属的招待所以及钓鱼台国宾馆的两幢房子拿出来以增加床位供给;时任上海市市长的汪道涵亲自主持住房调度会议,还成立了由副市长任组长的上海市住房协调小组。为了运送旅客,北京成立了由空军和中央领导专机组成的“空包公司”。诸种措施大大化解了境外旅客的不满。与此同时,各地也在动员各种力量加速建造宾馆、机场、高速公路,在外汇十分紧缺的情况下,购买飞机、旅游汽车,以改善旅行条件。

1986年我国正式将旅游业确立为国民经济体系中的一个支柱产业,将旅游业写进了“七五”计划中,完成了旅游业由事业型向产业型的转变。

1996年,入境游收入猛增到了100亿美元,提前三年实现了邓小平提出的到20世纪末实现创汇100亿美元的指标。

“黄金周”与国内游的井喷

很长时间里,在我国是有旅而无游的。

那时,有机会旅行的人,要么是探亲,要么是出公差,独独和游玩无涉。

在改革开放前,如果说国人曾有过那么一段旅游高峰期,只能是文革期间的“大串联”了。

坐车不要钱,到一处地方还有人接待,管吃管住。50多岁的人,常常会回忆起那段“免费旅游”的“幸福时光”。

先是学生,后来部分工人、干部也离开岗位参加大串联。这些人以串联的名义,饱览祖国大好河山,井冈山、韶山、延安等红色圣地是必去之地。那可算是最初的“红色之旅”了。

大串联只进行了半年就由于交通等不堪重负,中共中央于1967年2月和3月分别两次发出停止全国大串联的通知,各地接待站也陆续撤销。但是,“徒步”串联的余波还是荡漾到了1968年才渐渐平息。

“我想去桂林呀,我想去桂林,可是有时间的时候我却没有钱:我想去桂林呀,我想去桂林,可是有了钱的时候我却没时间”这是多年之前曾流行过的一首歌的歌词,精准地描述了国人想旅游而无法成行的尴尬状态。

自1995年起,我国开始实行双休日制度,但短短的两天假期,睡睡懒觉、逛逛街就过去了,想远程旅游时间上是不可能的。

尽管如此,国内旅游从那一年也算是起步了,但终究尚未形成假日出游的概念。在此之前,中国的旅游业一直是入境游一枝独秀。

从1999年实行了“七天黄金周”休假制度后,国内游才真正迎来了一个持续高速的发展期。截止2010年,国内出游人数多达21亿,几乎是12年前的3倍。

细究起来,1999年之所以推行七天大假,实际上与1997年东南亚金融危机有关。当时,国内经济疲软,内需不足。为刺激和拉动内需,有关部门将旅游列入四个新的经济增长点之一。

旅游需要时间,在带薪休假制度缺失的情况下,只有从改变放假制度入手。

1999年,国务院公布了新的《全国年节及纪念日放假办法》,决定将春节、“五一”、“十一”的休息时间与前后的双休日拼接,从而形成7天的长假。

1999年,国庆节史无前例地长达七天,统计数字显示,首个“黄金周”全国出游人数达到2800万人,实现旅游收入141亿元。随后实行七天大假的第一年,中国旅游人数猛增一倍,旅游收入增加了四倍。以后每年都以双位数在增长,每年三个黄金周的旅游人数和旅游总收入,占到当年国内旅游市场总量的1/4左右。

黄金周的出现,使得旅游成为一种时尚,培养起了国民的旅游消费习惯。但是,随着越来越多的人集中在三个黄金周旅游,其弊端也越来越明显。

景区游人暴增,本来想看风景的人,满眼望去全是人头;住宿难、住宿贵;买票难、打车难;就算你自驾出游,也会被堵车搞得心烦意乱。

针对这一矛盾,专家另有一番考量。

钱薏红,中国社科院环境与发展研究中心副研究员,她认为黄金周带来的压力具体表现在文物安全,生态安全,甚至是人身安全三方面。

许多文化遗产经不起黄金周这种“运动式”的折腾。比如敦煌莫高窟就曾因为客流过多,出现壁画氧化,不得不采取限制游客的措施。但从黄金周的情况来看,人数超过了限制数太多,实际上就没有办法控制了。

旅游景点超出最佳日接待量过多的话,不仅服务质量会打折,对景点的破坏也是相当严重的。比如,九寨沟一天的容量是一万二,“黄金周”一天却涌来了两万人。九寨沟是以水、山、树构成独特景观的,长此以往集中式的高负荷接待游客,后果将不堪设想。

近几年在“黄金周”期间,因旅游发生的重大交通事故、旅游设施事故时有发生,因客流过分集中拥挤而形成的险情更是多有发生,命丧黄金周并不鲜见。

随着国内黄金周的拥挤带来的品质的下降,越来越多稍有实力的人开始选择到国外度假。从2003年开始,中国出境旅游人数已经超过日本,成为亚洲第一大客源国,世界第七大客源输出国。中国社科院旅游研究中心2005年9月中旬发布的《中国出境旅游研究报告》警告说,中国出境旅游花费已经超过入境旅游收入,中国国际旅游业已经整体沦为花汇产业,而非创汇产业。

没有出国机会而又有出游意愿的人,则选择了短距离出游方案。统计数据也显示,近些年来黄金周旅游的半径在缩小,300公里以内的一日游占黄金周旅游的将近80%。

2004年2月27日,中国人民大学校长纪宝成在“中国社会发展政策高层论坛”上提出建议:增加中国传统节日为法定假日。身为全国人大代表的他,在随后的几次人代会上都提出取消“五一”或者“十一”黄金周,强化春节长假,增加中国传统节日为法定假日的议案。

与纪宝成持相同观点的还有全国政协委员、清华大学教授蔡继明。2007年,他在两会期间再次提案呼吁取消“五一”“十一”黄金周。

旅游黄金周的废与存摆在了决策层的面前。

2007年12月14日,国务院公布修改后的《全国年节及纪念日放假办法》,规定从2008年起,五一国际劳动节将只放1天假,置换出的两天再增加一天,分别给清明、端午和中秋三个传统节日,各休1天。

取消了一个七天大假,多出来三个小长假,或许,这样能激发更多人短期出游。

带薪假,理想难以照进现实

建议取消旅游黄金周的人,想让带薪假来填充取消黄金周形成的缺口,还可以避免高度集中旅游带来的一系列弊端,起到削峰填谷的平衡作用。

2008年颁布的新《劳动法》中明确规定:职工连续工作1年以上的,享受带薪年休假,其中,工作满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。

新的放假办法发布的同一天,中华人民共和国人力资源和社会保障部颁布了《企业职工带薪年休假实施办法》。

但是,带薪假就像一个画饼,看上去很美,实际能享受到的人并不多。

今年7月底,美国有线电视新闻网(CNN)发布了一份各国“带薪假期”时间长短的排行榜。中国以21天(由10天每年最低带薪年假以及11天的国家法定带薪假两部分构成)排名最末一位。不少国内’上班族看后表示,别说21天,连这一半的带薪假期都没有。

中青报社会调查中心对2441人进行的一项调查显示,有54.5%的人从来没有享受过带薪假,有23.5%的人偶尔享受过,仅有22.0%的人表示“每年都可以”。值得注意的是,在参与这项调查的人中,46.3%的人已经工作10年以上。

中国社科院和国家旅游局近期发布的《2010-2011年中国休闲绿皮书》显示,33.1%被访的北京居民表示没有享受过带薪休假;17.85%的被访者没有固定双休日。

专家一厢情愿的理想,遭到“挣钱”以及“保饭碗”的现实阻击。有8员工说自己是“被全勤”。

西部旅游如何做强

中国西部的旅游资源非常丰富,资源总量约占全国的40%。

但是,与资源富集不相称的是,旅游收入在全国各省的排名当中西部仍偏后。

2010年,按旅游收入分段排名,排在第一段(1000亿元以上)的有16个省市,西部只有四川(1886.09亿元,排名第九)和贵州(1060亿元,排名第15)两省,东部省市占据9席。

旅游收入在1000到500亿元之间的有9个省市,西部占了5席。500到100亿以及100亿以下的两个段,除海南省以外,全部为西部省市区,分别为新疆、甘肃、宁夏、青海以及西藏。

从这个排名当中,不难看出西部与东部以及中部省市在旅游上的差距。

有人分析西部旅游与东部差距时指出:西部普遍面临的一个挑战是远离主要客源市场。

西部省区大多经济落后,本地居民旅游需求低,旅游收入更多依赖外地或境外旅游者。从国内旅游来讲,西部地区多面积宽广,与东部地区遥遥相对,距离远。即使是首都北京离大多数西部城市都有相当大的距离,从北京到乌鲁木齐的飞行距离,超过了从北京到其他亚洲国家的城市。面对境外市场,受到直飞国际航班的限制,外国游客主要靠北京或东部口岸进出,迂回飞行,旅行时间过长,从而导致首次选择到西部边远地区旅游的人数少,重访率也非常低。这两条对旅游业而言都是致命的硬伤。

西北地区严酷的气候,对该区旅游业发展也形成了制约。

宁夏、甘肃、青海、新疆等地区,由于地理位置、地形等自然条件所致,季节差异特别大,而且多是冬季漫长,气候严寒,风沙严重,适宜旅游的季节则非常短促,能够满足一般大众观光旅游者需求的时间有限。

西部旅游如果将客户群定位准确,在产品市场上与东部形成互补而非竞争,或许又会是另一番天地。

依然以新疆为例。

据《中国旅游资源普查规范》统计,新疆有各类旅游景区(点)1171处,分别归属67个基本类型,占全国分类系统类型总数的90.5%,居各省区市之冠。新疆旅游资源充满新奇感、神秘感和原始感,天山天池、喀纳斯、吐鲁番、那拉提、喀什、博斯腾湖、赛里木湖等旅游景区,浓郁的民族风情和多元宗教文化,在亚洲乃至全世界都具有独特性和唯一性,在国内外具有很高的知名度。

对热爱户外探险的人群而言、对喜欢自驾游的人群而言,这都是很好的旅游目的地。在驴友们公认的中国十大最热门的户外探险线路中,新疆就占了三条,包括楼兰古国的罗布泊丝路探险;塔克拉玛干沙漠探险;以及穿越大海道——从敦煌往西到吐鲁番。新疆完全可以利用这种资源优势打造中国的特种旅游基地,以扬长避短。

看来,西部各省要想在发展旅游上取得突破,就必须调整旅游产品结构,开发旅游的深度,不能过于依赖传统的观光旅游。

休闲,关乎百姓的幸福

据统计,旅游消费对住宿业的贡献率超过90%,对民航和铁路客运的贡献率超过80%,对景区(点)的贡献率接近80%,对公路客运的贡献率超过60%,对文化娱乐的贡献率超过50%,对餐饮业和商品零售业的贡献率超过或接近40%。据世界旅游及旅行业理事会测算,旅游业收入每增加1元,可带动相关行业收入增加4.3元。

近来,很多国家或区域组织纷纷制订旅游发展的中长期战略。美国出台《旅游促进法案》,英国制定《2012年决胜:旅游业战略和超越》,澳大利亚制定《国家长期旅游业战略》,加拿大公布《2009-2013年旅游业发展战略》,日本出台《新成长战略-重建活力日本方案》,韩国制定《观光产业先进化战略》等。最近,欧盟发布了《新欧盟旅游政策框架》,东盟十国签署了《2011-2015年东盟旅游发展战略计划》。

2009年末,国务院先后推出了两个旅游专项文件,这样的力度也是前所未有的。

《国务院关于加快发展旅游业的意见》(国发[2009]41号)提出要“把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”。这是旅游业发展史上具有里程碑意义的一个文件,它明确了旅游产业在国民经济中的战略性地位。

《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》(国发[2009]44号)提出要将海南建设成为国际旅游岛。文件对海南岛的远景做了描画——在2020年将海南初步建成世界一流海岛休闲度假旅游胜地,使之成为开放之岛、绿色之岛、文明之岛、和谐之岛。至此,海南国际旅游岛建设正式步入正轨。

有专家认为,从中长期看,旅游业是我国国民消费结构升级的重要方向、促进就业的重要领域、经济结构调整的重要途径。旅游业已经深度融入了国家的经济战略和区域发展方略,并且成为循环经济、低碳经济的重要组成部分。

按照全球休闲产业发展的一般规律,当一个国家人均GDP达到3000美元至5000美元,就将进入休闲消费爆发性增长阶段。我国人均GDP已超过4000美元,正处于休闲消费爆发性增长阶段的中位线上。

这意味着旅游休闲业将迎来一个高速增长期。

值得关注的一点是,国内旅游呈现出这样一种趋势——平民老百姓成为市场着力吸引的目标客户群。

比较典型的一个例子是山东。

今年7月底,山东省在全国率先颁布了《山东省国民休闲发展纲要》。大力发展和壮大休闲产业,帮助居民规划每年约130天的假期,成为该纲要的一个重要部分。

为吸引游客,山东推出为期长达三个月的“国民休闲汇”,其中有17个市同步进行。

国家旅游局组织专家编制的《国民旅游休闲纲要》,也将在“十二五”期间推广与实施。

该纲要提出:到2015年,使旅游休闲成为全社会的自觉行为、日常行为,国民出游率达到80%以上,旅游消费真正成为国民稳定的普遍性消费和大众化消费:到2020年,使旅游休闲普遍成为人民的生活方式和积极的消费领域,年人均出游达到2人次,旅游人均消费达到1000元:增加旅游休闲业对经济发展的贡献率,全国旅游休闲总收入相当于GDP的比重达到10%,占服务业增加值的20%。

戴斌,中国旅游研究院院长认为,在今后和相当长一段时期,我们的基调必须是平民旅游。“一个国家再强大,如果我们的普通老百姓、员工、从业人员不能够从中感到尊严和价值,那么这个产业发展的理由何在!”

旅游,不再只是一种奢侈,它将进入百姓的日常生活当