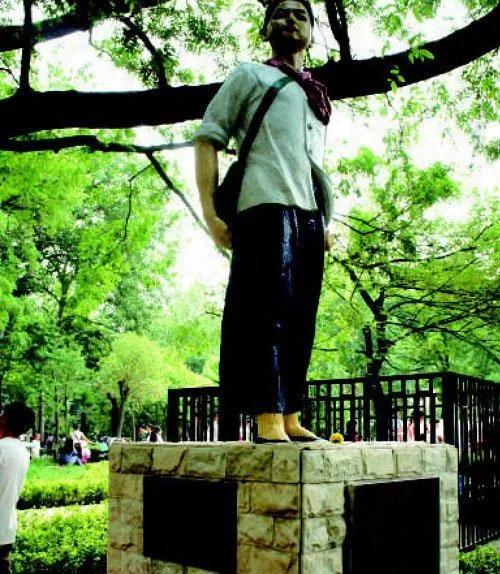

新时代还需学习英雄少年赖宁吗

2011-12-29 00:00:00

廉政瞭望 2011年9期

正方

最早采访赖宁英雄事件的青少年研究专家孙云晓:首先我强调,赖宁的故事是真的,不是编出来的。雕像无人接收,说明时代在变迁,中国正在形成一个多元文化的社会。现在一些人喜欢“去神圣化”,尝试“解构崇高”,对于崇高的东西都怀疑、都不去相信,最后去怀疑一切。但我个人觉得,赖宁身上的优秀品质,恰恰是很多当代青年所缺乏的。因此,我们今天仍然应该重新去认识和学习赖宁,而不是去简单地否认。

网友“yangying57”:我儿子小学二年级的时候,老师问同学们长大要干什么,绝大多数孩子都说要当经理、总经理,我儿子说他要当炮兵,同学们大笑。你说现在的孩子不可怕吗,追逐名利的想法从小就在心里扎了根,这些孩子长大了你还能指望着他们像赖宁那样保家卫国当英雄吗?难道我们不应该为他们树立榜样了吗?

网友“晓看红湿处”:我和赖宁是同龄人,在我的记忆中,当年我们学习赖宁,并不是简单地学习他上山救火,而是学习他在短暂生命中体现出的勤奋学习、积极探索、勇敢助人的精神。几十年过去了,作为一个近不惑之年的中学教师,我始终认为,英雄体现的是一种精神,一种崇高的人性,而不一定是具体的行为。一个国家,一个民族,是需要一种精神的,是需要脊梁的。

反方

网友“来时”:这个事,不能去怪不接收的一方。一方面,政府精神文明建设部门没有履职尽责,此事应主动作为;另一方面,也证明了政府公信力的下降。由于太多虚假的宣传报道,使大家对宣传的典型不大相信了。

张楠之:时代在不断变化,质疑让我们进步。赖宁的救火行为,在他牺牲的时候,人们还没有那么强的保护未成年人的意识,没有意识到作为未成年人的赖宁本身就是应该被保护的对象,没有意识到让未成年人参与救火有什么不妥。而在今天,人们已经意识到这些问题,在中小学的《学生守则》中也已经删去了要求未成年人“敢于和坏人坏事做斗争”的条款。