在高中进行地理课堂实验教学的探索

实验教学是一种直观、形象的教学方法,它通过实验手段,高度浓缩地展示人们认识和发现某一知识、原理的过程,让学生在较短的时间内获取知识、巩固知识或培养实际操作能力,并为掌握其它知识打下基础。地理课堂实验教学是指在理论课中的实验环节,是地理课堂教学工作的重要组成部分。地理课堂实验教学的基本任务是通过有计划、有步骤的实验演示或实验过程的体会,通过教师或学生试验—观察—提问—探索,根据实验的现象、数据或者结果探索实验现象等产生的原因,分析并解释地理问题,从而实现对学生进行观察、操作、分析、归纳、综合等地理技能和能力的培养;通过地理实验,加强教学的直观性、研究性,利于学生对抽象的地理原理、规律的理解,使学生在学习的过程中体会发现的乐趣。

传统地理教学中缺乏实验教学所带来的弊端

受传统教育观念的影响,我国中学科学教育长期忽视实验教学。多年来,由于中学地理属于基础教育中的“文科”类,因此就更加远离实验。回顾我国各个时期的地理教学大纲,很难找到地理实验的具体要求,绝大多数学校也没有地理实验的场所和设备。

事实上,地理学科中对自然地理和人文地理现象的分析和规律的提炼,许多都是通过实验验证而得来的,在教学中,实验恰恰是最直接的传递知识与规律的手段。传统地理教学对实验的忽视,直接的后果是相当一部分学生对地理学原理和现象的死记硬背,形成僵化的地理口诀和条目,从根本上丧失了地理学科思想的掌握。

但是新课程改革促使这一局面得到扭转。2003年教育部颁布的《普通高中课程方案(实验)》将地理学科划归为“人文与社会”和“科学”两个学习领域,这就为地理学科实施科学实验提供了充分的依据。“科学”学习领域的其它学科,即物理、化学、生物在实验教学方面已有很大突破,只有地理学科在此方面还很薄弱,还不能体现科学学科的教学特色。新课程力求改变以知识传输为主的教学方式,要求以创新精神和实践能力为重点,建立新的教学方式。实验教学因其实践性、探究性强,是培养学生地理素养的良好途径,必将成为地理新课程实施中的重要教学手段。

《普通高中地理课程标准(实验)》在基本理念、课程目标、内容标准等方面对实验教学首次提出了明确的要求。新课标在基本理念方面提出“倡导自主学习、合作学习和探究学习,开展地理观测、地理考察、地理实验、地理调查和地理专题研究等实践活动”。新课标在课程目标的“知识与技能”方面要求“学会独立或合作进行地理观测、地理实验、地理调查”。新课标的内容标准则在多处提出地理实验的建议,如“利用身边可以找到的材料(如透明塑料袋、塑料薄膜、玻璃瓶等)和温度计,做一次模拟大气温室效应的小实验。”由此可见,地理新课标将实验教学提到了前所未有的高度,我们可以借助新课程改革的契机,推动地理实验教学的发展。

高中课程改革背景下地理学科实验教学的探索

虽然北京市在2007-2008年度才正式进入新课程改革,但“新”的尝试已经在这几年逐步进行。在过去的几年教学中,我们尝试过多次地理课堂演示实验,事实证明,课堂实验对于突破教学难点、 启发学生的逻辑思维、培养学生的探究精神、提升学生对地理学科的“认知”水平有极大的作用。

以高中地理必修(一)第二章“地球上的大气”为例,这一章的内容涉及很多原理和规律,对于学生理解掌握知识、运用知识带来很大困难。如果我们能在教学中设计一些课堂实验,让自然的原理和规律直观地展现在学生面前,则可以有效地解决教学的难点。比如第一节“冷热不均引起的大气运动”,标题展现的就是原理,在教学中我们设计了这样一个演示实验——

材料准备:

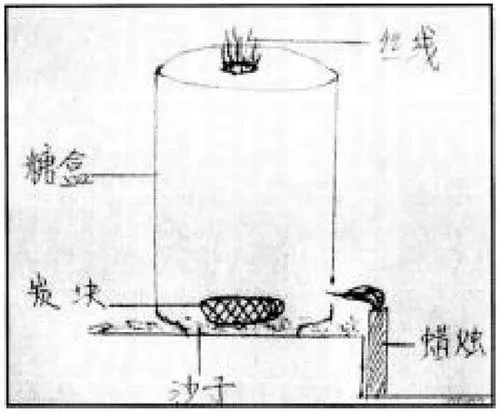

①一个透明的塑料糖盒,在糖盒上部侧壁上用裁纸刀割出一个约一平方厘米的小洞;在盒底中心也割一个相同的小洞,在洞边缘上粘贴一些彩色细丝线(将塑料编织绳撕成细丝最好)。

②一只蜡烛,火柴,酒精灯

③一块炭块

④一些沙子(隔热用)

演示过程:将沙子铺在讲台上,点燃酒精灯加热炭块,当炭块烧红时放在沙子上,然后迅速将糖盒倒扣,使烧红的炭块位于中心部位;点燃蜡烛,使烛火位于糖盒侧壁的小洞附近。

演示效果:蜡烛火苗向小洞内飘动,粘贴在盒底的彩色丝线向上飘动。(如图所示)

(在演示前,根据不同班级学生的状况进行不同层次的设问设计)

导师曾告诉我们一个古老的教育谚语:“告诉我,我忘记了;演示给我看,我记住了;让我参与,我理解了”。实验教学强调演示与参与,它能够有力地改变被动接受式的学习方式,让学生在实验设计、实验操作、实验观察记录、实验分析研究的过程中主动获取知识、得出结论。在上述演示的基础上,我们引导学生思考“如果沙子上放置的是冰块,会出现什么样的实验效果?”“把两种实验现象综合起来考虑,能否解释蜡烛火苗和丝线的飘动原因?”……在课后作业环节中,我们布置了让学生自己动手做演示的作业——“利用不同选材,设计一个热力环流的实验,并利用课本原理解释实验现象。”

经过这样的实验教学,配以恰当的设问引导,可以顺利帮助学生理解“冷热不均是大气运动的根本原因”、“热力环流的形成”、“水平方向上的气压差导致大气的水平运动”等原理知识。通过阶段测验反馈,95%的学生能够顺利正确地画出热力环流图,86%的学生能够说出两个以上的生活中利用热力环流原理或热力环流表现的例子。

地理学科实验教学实践探索与反思

在进行地理课堂实验的探索中,积累经验的同时也产生了许多反思:

首先,要确保实验设计的科学性。地理实验虽然是一种直观、形象的教学方法,但与实际地理过程毕竟有很大差别,现实中,某一种自然现象的影响因素是多方面的,所以实验的科学性的保证是个很大的问题。这就要求我们在实验的设计过程中,力求从“小”处突破,能够解决一个基本的原理,能够说明一种现象产生的一种原因就可以,然后再做迁移和推理,与实际环境中的地理现实相结合。不要设计“大”实验,如“三圈环流的形成”“洋流的分布规律”等。

其次,要准确把握地理实验教学的目标。地理实验的确能锻炼和培养学生的想象能力和创新能力,培养学生的观察能力、逻辑思维能力和归纳、分析能力,还能够培养组织能力、实际操作能力、解决问题能力等,但我们不能为了实验而实验,将地理课改成实验课。要明确实验教学的最终目的是为完成地理学科教学的最终目标服务的。在《地理课程标准》中明确指出,高中地理课程的总体目标是“要求学生初步掌握地理基本知识和基本原理;获得地理基本技能,发展地理思维能力,初步掌握学习和探究地理问题的基本方法和技术手段;增强爱国主义情感,树立科学的人生观、资源观、环境观和可持续发展观念。”所以,地理实验只是实现教学目标的手段之一,决不是教学的目的。我们要特别注意不要出现前几年多媒体进入课堂时,“为了使用而使用”的现象。

最后,要创造性地实现地理实验课程设计。地理实验对于大多数学校和教师而言是个新鲜事物,要获得学校和老师们对“地理实验”的认可需要一个过程,也许在我们借用实验场地、实验材料、实验设备,安排实验时间等问题上会出现不如意的事情,但我们要努力克服,尽量争取。比如,我们在设计实验的时候最好注意所选择的实验材料的来源,最好是来自于我们的生活中常见的素材,如果等着学校“建地理实验教室、配地理实验员、购买高精度的实验仪器”,那我们的课堂实验就无法进行了,可能也未必是地理实验教学的主流发展方向。

总之,地理课堂实验利于改变教师的“教”法和学生的“学”法;利于教师发现学科的魅力,利于学生形成浓厚的科学兴趣;利于师生共同形成和提升实事求是的科学态度、严谨细致的工作作风、坚韧不拔的意志,这些无疑是新课程改革锁定的目标。■

□编辑 郭卿