让学生主动建构数学规则

一、在实际需要中引入数学规则

当数学和学生的现实生活密切联系时,数学才是活的、富有生命力的,才能激发起学生学习和解决数学问题的兴趣。在教学《三步混合运算》时,我们充分利用生活情境,引导学生发现要合理解决生活中的问题,需要用到一些新的数学方法,从而产生一定的数学规则。教学时先出示:合唱组有84人,航模组有男生8人,女生6人,美术组的人数是航模组的2倍。合唱组的人数是美术组的多少倍?学生出现了七种解法:①8+6=1.4(人),14×2=28(人),84÷28=3。这是最基本的解题方法,它清晰地反映了解题思路。②84÷(8+6×2),③84÷(8+6)×2。这两种方法经过分析,发现与生活情境有矛盾,不符合题意,但学生已经试图用综合算式来解决这个问题。虽然失败。却给大家以启示:仅用小括号已经不能满足解决问题的需要了。于是再观察第④种和第⑤种方法:④84+(8+6)×2),⑤84÷((8+6)×2)。学生为了改变运算顺序,满足题目要求,创造性地使用了半个小括号和两层小括号。⑥84÷(8×2+6×2),会换一种方式来思考同一个问题,目的就是为了不与情境相冲突。⑦84÷[(8+6)×2],中括号的使用帮助学生合理地解决了这个问题,满足了实际需要。’教材创设的这个生活情境,使学生产生了强烈的解决问题的欲望。给中括号的引入提供了背景依托,让学生随着新规则的逐步引出。意识到为什么要引入新规则,新规则是怎样规定的,不仅知其然,而且知其所以然,中括号的使用规则就会深入学生心中。

二、在操作活动中发现数学规则

实践活动是学生获取知识的主要途径之一。在数学教学中,必须引导学生主动参与学习过程,乐于观察。敢于实践,善于思考,勇于探索,在实践操作中发现规律。总结数学规则,同时培养学生的思维能力。

教学《三角形三边的特征》时,我们组织学生分两个层次进行实践探究。第一层次:给学生准备足够的小棒。长度不一(5厘米、6厘米、8厘米、11厘米、18厘米),每人一份。每次选三根摆一摆,并记录是否能围成三角形。同学们经过实验发现:用三根小棒有时能围成三角形,有时却不能。第二层次:继续提供一组小棒(5厘米,6厘米、8厘米~13厘米),固定5厘米和6厘米的小棒,第三根从8厘米开始依次尝试直至13厘米,让学生进而发现:当第三根是8厘米、9厘米、10厘米的时候能围成三角形,而当是11厘米、12厘米、13厘米时却不能围成三角形,初步得出第三边必须小于11厘米,也就是5+6的和必须大于第三边。经过进一步引导,三角形三边的关系就水落石出了。通过两个层次的操作实践,学生边摆边思考,化虚幻为具体,变枯燥为生动,发现了隐藏在三角形中的新规则,实实在在掌握了新知识,培养了实践能力。也提高了教学的有效性。

三、在自主探究中总结数学规则

苏霍姆林斯基曾说:“观察是思考和识记之母。”因此,在数学教学中,要根据教学内容的特点,引导学生按一定的顺序或思路进行观察,发现事物间的联系,总结出新规则。

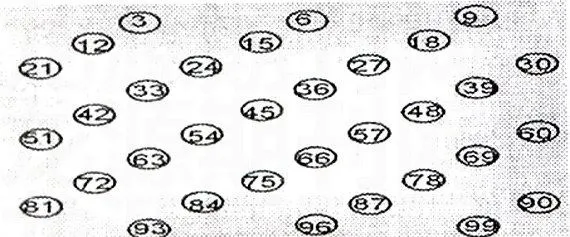

学习《3的倍数的特征》时,我们是这样设计教学的:先让学生独立地在百数表中圈出3的倍数,课件凸显出这些数,可以看见这样一幅图:

在教师的启发引导下,学生从图上可以很快观察出一个有趣的现象:个位和十位上的数字交换位置后仍是3的倍数。12与21,24与42,15与51.27与72,36与63,45与54……教师适时引导:是不是凡是3的倍数交换个位和十位上的数后仍是3的倍数呢?于是学生举出大量的例子进行考证:两位数87-78,69-96.57-75……都符合:三位数(102,120,201,210),(174,147,417,471,714,741)……也符合。再借助计算器类推到更多位数,发现3的倍数不论怎么交换数位上的数,得到的数确实还是3的倍数。单举正例比较片面,还需举一些反例:一个不是3的倍数的数,交换各数位上的数后会不会成为3的倍数呢?学生同样举出大量的例子来说明。教师有意引导学生把注意力转到每组出现的3的倍数上,观察每组数,什么变了,什么没变?学生很快就发现:组成这些数的数字不变,各数位上的数之和也就不变,当学生把观察点聚到“各数位上的数之和”上面时,总结出3的倍数的特征也就只有一步之遥了。

四、在深入比较中区别数学规则

比如,学生很容易混淆乘法分配律和乘法结合律,为此,我们组织以下三方面的比较:

1.比较、区别规则的外形

乘法分配律:有加法也有乘法,即是两个数的和乘一个数。

乘法结合律:只有乘法运算。

所以看到几个数连乘一般不会用乘法分配律来简算,有乘有加的算式一般也不用乘法结合律来简算。

2.比较、区别规则的内涵

理解规则的内涵是记忆它的外形特征的基础。特别是理解乘法分配律的内涵:即a×(b+c)=a×b+a×c的含义,我们不仅要从解决实际问题的角度帮助学生理解,还要从乘法的意义的角度去理解。如:(4+5)×3=4×3+5×3,即左边表示出9个3,右边也表示出9个3。理解乘法结合律时应结合实际问题理解:可以先求出什么,所以先把哪两个数相乘。

3.比较、区别规则的应用

识记外形,理解内涵。是为了更好应用这两条规律。如,44×25你能用几种方法进行简便计算?学生出现多种算法:①40×25+4×25;②44×20+44×5;③11×(4x25);④44×5×5;⑤22×(2×25);⑥50×25-6×25。对于不同的解法。引导学生进行对比分析,什么时候依据的是乘法结合律?什么时候依据的是乘法分配律?

五、在灵活应用中巩固数学规则

许多旧规则能延伸出新规则,新规则建立在旧规则之上。围绕新规则的重点安排练习,可以达到以少胜多的训练价值。如:学习了素数和合数,可引导学生从概念延伸出区别两类数的新规则:凡是能找出第三个因数的数肯定是合数,反之,只能找出两个因数的数是素数。因此能否找出第三个因数是判断的关键。由于2、5的倍数的特征,非常明显,学生一下子就能判断出·一个数是否有因数2或者5。但3或7的倍数,要作出迅速的判断有一定的困难。练习中,我们有针对性地设计练习:下面这些数是素数还是合数:81、51、31、57、49、87、29、91、39……经过判断,发现这些两位数只要有因数3或者7,它就是合数。通过扎实的训练,学生就能对一个数是否是合数迅速作出判断。

数学规则既是人为的,又是合理的:既有统一规定的条文,又有自由创造的空间。在教学中,我们不仅要引导学生深入理解数学规则,牢固地掌握数学规则。自觉地运用数学规则,还要学会灵活应用规则。如教学《三角形的认识》时,我们引导学生:三角形任意两条边长度之和大于第三边。而在练习中可引导学生对上述规则进行优化,得出只需两短边之和大于最长边即能围成三角形,据此快速准确地判断三条边能否围成三角