让农民的生活环境像市民

2011-12-29 00:00:00刘许生肖坤荣

国土资源导刊 2011年5期

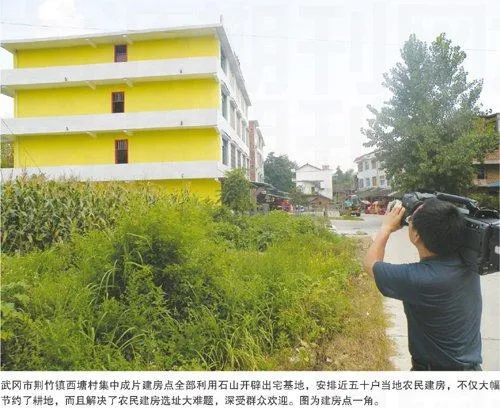

2010年,武冈市国土资源局实施了102个集中成片建房点,就地安排住房困难户3179户,节约土地1478亩,减少受影响的土地面积3000余亩,不仅节约和保护了耕地,解决了农村建房选址大难题,而且减少国家在农村基础设施投入成本。

武冈市,一个典型丘陵地带的农业县级市成功探索出了农民集中建房节约集约用地模式,让农民的生活环境像市民,生活质量得到了显著的提升。

2010年6月24日,国土资源部将武冈市确定为创建全国国土资源节约集约用地模范县(市)115个试点单位之一。

这给新农村建设新的思路和启迪,也给国土资源管理带来了新的契机。

制约因素

武冈市实行农村集中成片建房,其实是为形势所逼。

因为近年来,武冈市农民建房的要求越来越旺,建房用地管理随即成为国土资源部门需要面对的一个重要工作,但因为多种原因的影响,武冈市村民建房一直存在着两个方面的问题:

一方面,建房用地指标与农民建房用地的实际需求存在较大差距。多年来武冈市农村农民建房用地指标每年为45亩,其中耕地为30亩,仅够150户农民建房。

事实上,综合考虑社会发展、房屋使用年限、人口增长、农村人口进入城镇等各项因素及对全市历年用地情况分析,全市农民建房每年应在4000~5000户之间,其中需新占用土地建房的在1000户~1500户之间,需要新占土地200~300亩(还不包含因建房而受到影响的土地)。

农村建房的实际需求远大于政策指标限制,加之其他因素的影响,导致许多农民违法违规建房,政府对此难以调控和规范。

另一方面,长期以来,农民建房缺乏统一规划,在选址上受到诸多因素的影响,布局分散凌乱,既严重浪费土地,又破坏了耕地。法律政策不配套对农民建房选址有一定的诱导。《土地管理法》规定村民建房应充分利用宅基地、空闲地、荒山荒坡等未利用地,占用耕地的必须开垦相应耕地或缴纳开垦费。

但现行相关政策为减轻农民负担,不主张直接向农民个人收取开垦费,个人无法补充耕地的也可由农村集体经济组织负责补充。这导致农民建房大量选址在交通较方便、投入较少的耕地上,很少有人选择工程投入大的荒山荒坡、空闲地。

三种模式

要打破制约因素,走出农村建房困境,武冈市国土资源局通过调查摸底选择试点村的办法,采取了多种方式同时进行,总的来说可以分为疏和堵两种思路。

堵就是对农民不符合土地利用总体规划的违法用地坚决予以制止。

武冈市国土资源局曾专门下文冻结单门独院选址及主要公路沿线的零星用地,从政策上进行约束,引导村民在集中成片点上建房。

同时,加强动态巡查,对违法用地行为实行“露头即打、动工就拆”,始终保持“高压”态势。

疏就是制订政策,编修规划,宣传造势,逐步把农民杂乱无序的选址建房,引导到集中成片建房点建房,使全市农民建房用地向规范有序方向发展。

2006年6月武冈市结合全市土地利用总体规划修编,制订了2006~2020年新农村建设专题规划。

全市每个村按“无地灾隐患、占用耕地少、相对集中、方便生产生活”的原则,选定2~4个集中成片建房点,由国土资源部门负责组织实施,各乡镇党委政府密切配合。

在这种思路的指引下,武冈市形成了3种农村集中成片建房模式。

一是集中成片建新村。在各村选定新村点进行权属调配和“三通(五通、七通)一平”等开发,再统一向本村村民提供用地。建房农民对原宅基地进行腾退,由政府统一开垦为耕地或做为新的村庄建设点。

二是内部整治建新村。结合土地综合整治项目的实施,对现有村庄进行统一规划与整治,进行中心村建设,节余的建设用地开垦为耕地,邓元泰镇渡头桥村就是这种模式。

三是整体搬迁建新村。主要是将零星村庄、地质灾害频发村庄、矿山采空区村庄等整体拆除搬迁到新选的村庄点,原村庄开垦为耕地,比如荆竹镇谢必村、秦桥乡创新村等因山体滑坡全部整体搬迁进了政府建设的新村中。

这样做的效果非常明显。

在2010年的国家卫法检查中,武冈市违法占地面积仅 8.49亩。

任重道远

10年来,武冈市在 19个乡镇(街道办事处)的 100余村实施了 102个集中成片建房点,共安排了符合建房条件的 3179户农民建房。

集约用地集中建房能够得到成功实施,并受到了群众的普遍欢迎,这是有着深刻因素的。

首先是建立了 “市、乡、村、组”四级联动运行机制,实行一级管一级、一级对一级负责,层层抓落实的格局。

其次是签订了责任状,明确了问责制度。

再次是国土资源部、湖南省国土资源厅、邵阳市国土资源局对武冈市的指导到位。定期将国土资源部的创建工作动态、创建最新精神及时下发武冈市创建办,出台了相关文件并及时下发到该市,为创建工作指明了方向。还通过专用电子邮箱与武冈市创建办联系,对创建工作答疑解惑,了解创建工作进展,实时指导创建工作,特别是国土资源部冷宏志副司长一行专门到武冈市调研指导创建工作,为该市创建工作提出了许多建设性意见,极大地促进了创建工作。

不过,他们也走过一些弯路。

2001年最初实施建房点时,因组织不当,在未进行实地调查和征求农民意愿的情形下就冒然推进,没有堵住零星建房,也未能统一建筑风格,引致群众的抵触情绪,使工作陷入了两难境地。

因此,“武冈模式 ”还需继续探索完善,才能够保持可持续效应。

还有就是,武冈市国土资源局打造的集中成片建房点基本上没占用国家新农村建设的补贴资金, 集中成片建房点的收费大部分是以出让金的名义收取,除了用于建房点“三通一平 ”的基础设施外,剩余的作为财政收益,调剂到全市的其他新农村建设点。这种收费方式农民愿意接受,但跟现行法律政策还有所冲突。

所以,这一方式还有待商榷。