“来之不易”的断头台

2011-12-29 00:00:00廖可

文史月刊 2011年2期

2010年3月22日,位于法国巴黎中部的奥赛博物馆举行了一场名为“罪与罚”的展览,早已淡出法国公众视线的断头台吸引了大家的目光。据悉,这是这种死刑刑具30年前被废除以来的首次展出。

1981年9月,法国政府宣布废除死刑,把有近200年历史的断头台送进了博物馆。

断头台,曾被描述为“死囚也有尊严”的写照,是法国民主、人道、平等进程的一部分。

1789年法国大革命以前,获准斩首是一种特权,是犯死罪的贵族的“专利”,处死平民是用绞刑、火刑、车碾、分尸等更残酷的方式。1789年,国民议会议员约瑟夫·伊格内斯·吉洛廷竭力主张国民议会颁布一项法令,宣布对所有极刑都以同样的方式执行,并把斩首形容成为“具有一种民主的、人道的性质”。1792年,立法会议实行了吉洛廷的主张,委托一位名叫安托尼·路易的医生设计一种符合吉洛廷建议的刑具。他选择了断头台。自此,断头台成为犯死罪的人的通用死刑刑具。斩首,完成了从贵族到平民的过渡。

断头台象一个大门框,上端斜安着一柄刀刃朝下、锋利异常的大铡刀,下端是固定人头的底座。需要动用它时,刽子手总是在破晓时分用车将它运到刑场。清晨五点半,人们就把死囚徒叫起来,给他一支烟和一杯甜酒。然后,犯人就被绑起来,蒙上眼睛,面朝地裸露出脖子,固定在断头台的底座上。机关开动,利刃落下,他就身首异处了。

断头台最初取名“小路易”,后来则以它的创议者的名字命名为“吉洛廷”。1792年,一名江洋大盗初试锋刃。在此之前,虽然在欧洲的一些国家,如德国、意大利和苏格兰,都已有“断头台”一词,但唯有法国的“吉洛廷”因其传奇的经历闻名于世。

18世纪末,法国社会激烈动荡,尖锐的阶级矛盾和严重的财政困难,终于导致了巴黎人民拿起武器、冲向封建堡垒巴士底狱。从此,新兴的资产阶级和广大劳动人民与腐朽的封建王室、庞大的贵族阶层展开了长期的、殊死的战斗,而断头台也曾经成了革命阶级手中犀利的斗争武器。

它的锋芒所向,首先是封建专制制度的魁首——国王路易十六。

1792年,国民公会中激进的资产阶级派别雅各宾派与保守的吉伦特派斗争的焦点集中于如何处置路易十六。吉伦特派袒护已被废黜了的国王,拒绝审判他。11月20日,在王宫的一个壁橱里,发现了国王与外国宫廷勾结的密信,革命派和群众更加愤怒,纷纷要求审判国王。

经过一个多月的审讯,国民公会以387票对334票通过处死国王的决议。

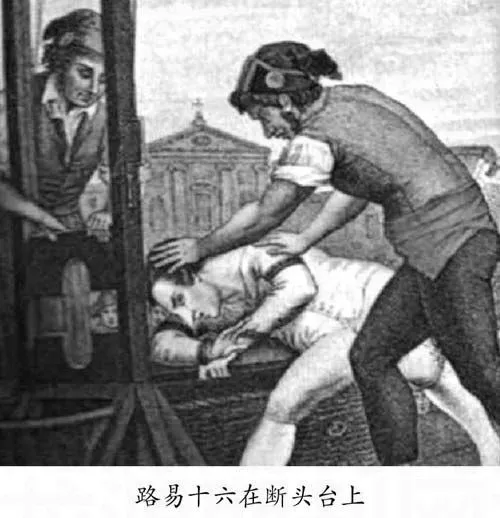

1793年1月21日,一个阴雨的星期日,巴黎市中心革命广场(现协和广场)万民聚集,人山人海。上午10时,囚车入场,路易十六在群众怒视中被押上断头台。具有讽刺意味的是,采用断头台的敕令就是这位国王在18个月以前签署的,如今他自己在这里受到了革命人民的惩处。他嘶哑地叫了几声,但为军鼓声压住。铡刀落下,王首落地,万众欢呼“国民万岁”。

1793年6月,法国革命进入新一轮高潮——雅各宾专政时期。革命政府针对国王封建势力的包围、封锁和国内投机商、王党分子囤积粮食、制造饥荒的活动,断然采取镇压措施,在9月组织了一支7000名士兵的军队,带着断头台巡回全国,惩罚革命的敌人。数以千计的王党分子、叛乱元凶、投机商人在刀下受刑。十月,它又在万民齐呼“共和国万岁”口号声中,割下了路易十六的王后安托瓦内特的头。这位王后革命前奢侈淫乱,玩弄权术,入狱后密谋复辟,终于上了断头台。

然而,雅各宾专政是当时法国革命的顶点。随着国内外威胁的逐渐解除,大资产阶级要求革命止步。雅各宾派内部逐渐分裂,以阿贝尔为首的阿贝尔派是雅各宾派的左翼,他们要求革命更深入的发展;大革命领导人之一的丹东等人则蜕变成右翼,他们要求缓和政府的镇压政策,对敌人实行“宽容”,甚至与外国间谍勾结。在这种复杂的形势下,断头台扩大了它的使用范围,它处死了革命的敌人和叛徒,如王党贵族、旧官吏、“吸民脂血”的包税人和叛乱分子,包括堕落成为右翼的丹东。

1794年7月27日,把持国民公会的反革命阴谋集团,在“消灭暴君们”的喧嚣声中逮捕了雅各宾派的领袖人物罗伯斯庇尔等人。当晚,巴黎的人民又拿起武器,冲进监狱救出了他们。但是,次日凌晨2点,反革命政变军队重新集结,冲入市府大厅再次逮捕了他们。罗伯斯庇尔及其战友们在断头台上牺牲了。

1939年法国政府下令禁止公开处决犯人。上世纪70年代里,政府只动用过6次,最近的一次是在1977年9月,处死了一个谋杀犯。有人统计,法国断头台总共使用过4600次左右。

法国议会早在l973年就曾进行过关于废止死刑的辩论。社会党人密特朗当选为总统后,议会批准了废止死刑的法律。时任司法部长的罗贝尔·巴丹特尔将仅存的两架断头台中的一架移交给巴黎一家博物馆收藏。他断言,它对人们的吸引力一定不会亚于达·芬奇的名画《蒙娜丽莎》。■