浅谈“从商代到战国”装饰之风的嬗变

2011-12-29 00:00:00乔凯

中外企业家 2011年1期

商王朝到战国时期,是我国由典型的奴隶社会向封建社会过渡的重要时期。在这一巨大的社会大变革中,工艺美术领域也随之发生了比较明显的变化:商代青铜器上那种狰狞的饕餮纹渐渐地退出历史舞台,而一种清新的表现现实生活题材的特别“务实”的装饰纹样悄悄地占据了主流空间,这种现象到了汉代则更为突出。笔者试从当时社会的政治经济入手,阐释出现这种变化的原因。

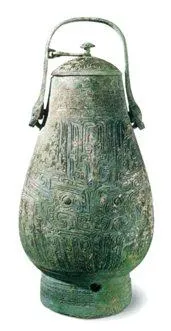

一提及商文化,我们马上就会想起那些给人以无比历史厚重感的青铜器,以及青铜器上那些面目狰狞的兽面纹样。在这些兽面纹样中,最流行、出现频率最高的无非就是饕餮纹和夔纹,当然还有许多现实生活中能够见到的具体的动物纹样,如虎纹、鹿纹、象纹等。除了这些作为主纹的兽面纹以外,商代的青铜器上往往还会以云雷纹作为地纹加以陪衬。不管是狞厉的兽面纹,还是以陪衬作用出现的云雷纹,这些纹样所透射出的历史信息给我们营造出了一种无比统一的政治氛围:那就是庄重、威严、浑厚、神秘,让人一看便会产生畏惧心理的情境!从商文化以前的夏文化,以及夏文化再往前推的原始社会的彩陶文化发展到此时的青铜文化,一种很明显的变化就是器物纹饰的美学风格由活泼愉快走向沉重神秘,这从出土的一些器物上很容易看出。

为什么在商代及西周早期,青铜器上会出现这么多面目狰狞的兽面纹以及神秘的云雷纹呢?这是与当时的政治经济发展状况分不开的。自黄帝以来,经过尧舜禹的二头军长制(军事民主)到了夏代“传子不传贤”,中国古代历史进入了一个新的阶段:虽然仍在氏族共同体的社会结构基础之上,但早期宗法制统治秩序(即等级制度)在逐渐形成和确立。公社成员逐渐成为各级氏族贵族的变相奴隶。“在上层建筑和意识形态领域,以‘礼’为旗号,以祖先祭祀为核心,具有浓厚宗教性质的巫史文化开始了。它的特征是,原始的全民性的巫术礼仪变为部分统治者垄断的社会统治法规,原始社会末期的专职巫师变为统治者阶级的宗教政治宰辅。”(李泽厚,2001)其实上述变化就是由原始社会向奴隶社会的转变。在这种转变中,原始社会中那些专门从事宗教占卜活动的巫师们,摇身一变,被统治者赋予了新的使命,正如马克思所说:“从这时候起,意识才能真实地这样想象:它是某种和现存实践意识不同的东西,它不用想象某种真实的东西而能够真实地想象某种东西。”(《德意志意识形态》)中国古代的这些“巫”、“尹”、“史”们是殷周统治者阶级中的一批积极的“思想家”,他们专门负责编造一些“幻想”和“祯祥”,把阶级的统治说成是上天的旨意,以维护统治阶级的统治。因为由原始社会到奴隶社会的转变,最大的变化就是阶级的出现。一部分人成为了高高在上,神圣不可侵犯的统治者,而另一部分人则不甘心受统治。这样身为统治者,为了让被统治者心安理得地接受统治,就利用那些原本是原始社会的“精神领袖”编造一系列“真实的谎言”,来骗说被统治阶级。所以,青铜器上出现那些狰狞的纹饰就不足为怪了。

其实,饕餮纹和夔纹都是那些“巫”“尹”、“史”们“真实地想象”出的“某种东西”。《吕氏春秋·先识览》说,“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身。”从古史记载来看,对于饕餮“吃人”这一基本内涵可以确定。正是由于饕餮具有了“吃人”的残忍本性,它被饰在青铜器上,一方面对被统治阶级起一种警示和震慑的作用,另一方面对统治阶级也起到保护的作用。至于夔,《山海经·大荒东经》里是这样记载的:“东海中有流坡山……其上有兽,壮如牛,苍身而无角,一足,出入水,则必风雨,其光如日月,其声如雷,其名曰夔,黄帝得之以其皮为鼓,橛以雷兽之骨,声闻五百里。”可见夔具有超强的威力。将这样一种幻想出来的怪兽饰以青铜器上,它的作用和意义与饕餮纹是相同的。比较常见的纹样还有常作为地纹出现的云雷纹以及虎、鹿、熊、象等动物纹样,还有鸟纹。这些纹样形象与饕餮纹和夔纹不同的是在现实中都能见到。在当时,由于科学技术的滞后,人们对于一些自然现象还不能作出合理的解释,认为云和雷是一种威力无比的神,对之产生一种敬畏。在日常的打猎中,人们时常有被一些凶猛的动物吃掉或致伤的危险,因此对那些动物也产生一种心理上的畏惧。于是,统治阶级也把这样的一类令人们心生畏惧的现实形象用于器物上,其用意和使用饕餮纹和夔纹是一样的,也是起到一种警示的作用。

西周中期至晚期这段时间,是设计思想由全力维护奴隶主统治到比较务实的过渡时期。在这个时期,主要流行秩序感很强的窃曲纹、重环纹和垂鳞纹等,装饰方式为二方连续。这种纹样相对于商代主要流行的饕餮纹来讲,给人一种更加理性的感觉,感情色彩弱化了。设计格调先是由威严、神秘变得比较理性,然后才由威严神秘感较弱的理性感向生活趣味浓烈的务实设计思想转变。周朝一建国,在经济上实行分封制,“普天之下,莫非王土”,周天子把全国的土地分封给下一级的诸侯,然后各个诸侯带着周天子的旨意到达自己的封地,再把他所分到的土地继续往下分,就这样一级一级地分封下去。这种在经济上严格的等级制度就决定了在政治上森严的等级制度,这种统治等级基本上呈现一个正三角形,这种非常秩序和理性的政治结构在《周礼》中体现得特别明显。这种阶梯式、秩序感、理性化的社会结构对当时人们的思维习惯应该会有一定的影响,这种影响反映在工艺美术领域、尤其是青铜器上,便是那种感情色彩浓郁的饕餮纹的减少,像窃曲纹、重环纹、垂鳞纹等这一类非常秩序理性化的纹饰增多。

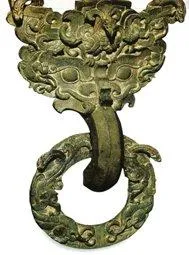

郭沫若先生在《青铜时代》一书中,将殷商的青铜器分为四个时期:第一期为“滥觞期”,第二期为“勃古期”,第三期为“开放期”,第四期为“新式期”。其中,“开放期”大致是从西周中晚期到春秋早期。在这个时期,郭沫若先生说:“开放期的器物……形制率较前期简便。有纹缋者,刻镂渐浮浅,多粗花。前期盛极一时之雷纹,几至绝迹。饕餮失其权威,多缩小而降低于附庸地位(如鼎簋等之足)。夔龙夔凤等,化为变相夔纹、盘夔纹……大抵本期之器已脱去神话传统之束缚。”(杨宗荣,1957)由此可以看出,这个时期是青铜器在造型和纹样装饰上发生巨大转变的一个时期。其具体的表现可分为三个方面:⑴在造型风格上,不管是祭祀用的礼器,还是日常生活用具都由原来的浑厚、威严、规整向简朴、活泼、轻巧转变;⑵这个时期,出现了更加实用的新器具品种,例如:用作食器的簋、盨和用作水器的盘、匜等;⑶器物上的动物纹饰图案虽仍常见,但是已经失去了神话传统的束缚,而变得趋于程式化,或者称之为理性化,不再具有商朝晚期至周初的那种神奇的力量。到了东周时代,特别是战国时期,随着周王室的日益衰微和各诸侯国的逐渐强大,以前被周天子宣扬用来维护统治的“神”的威严越来越显得苍白无力,整个社会呈现出的是一派真实、热闹、生机勃发的人间生活画卷。换句话说,一种以“人”自身为关注对象、更加务实的世俗化思想逐渐完善并占据了主流。这种思想在社会上的酝酿就使得现实生活和人间趣味越来越多地走进了青铜器的装饰领域,并且使得器物造型更加趋于轻灵、奇巧,在生活中更加实用。

这种更加务实的设计思想,以及装饰格调真正地走向人间现实生活的情态在这个时期如此活跃,当然,这是与当时思想观念的解放和宗教束缚的解体是分不开的。这种宗教束缚的解除实际上也就是周天子对世宣扬的神权统治地位的崩溃。春秋时期政治上的一个重要特征,就是奴隶主阶级国家政权的权力下移,即由西周时期的“礼乐征伐自天子出”发展到春秋时期的“礼乐征伐自诸侯出”,“自大夫出”,以至于“陪臣执国命”。周代赖以生存的政治基础是一套严格的宗法制度。所谓宗法制度,简单地说就是在统治阶级内部,由正妻所生的嫡长子继承父亲的王位而被立为大宗,其他的儿子则另立门户被立为小宗,大宗统小宗,小宗尊崇大宗。比如嫡长子的父亲是天子,那么他长大之后就会被立为天子,而他的兄弟们则是被立为比天子低一级的诸侯。如果他的父亲是诸侯,那么他长大之后就会被立为诸侯,而他的兄弟们则被立为比诸侯再低一级的大夫。这种制度实际上是以血缘的亲疏为准则,确定贵族间政治地位和财产的分配,防止争夺,以巩固奴隶制的统治。这种制度在西周相当长的一段时期内,的确起到了巩固政权的作用,但是进入春秋时代情况发生了变化。在以前的时候,大宗之所以能够统小宗,小宗之所以能够服从于大宗的地位,主要是权力和财产的差别。随着铁器与牛耕的使用,农业发展迅速,同时铁器的使用又使手工业进步很快,农业和手工业的迅速发展又促进了商业的发达……就这样随着社会生产力的发展,财富和势力开始颠倒过来,原先没有继承天子之位的诸侯们通过自己的励精图治,实力大增。经济上强大了,就势必会在政治上有所需求。于是就出现了周郑交质,齐楚窥鼎的那种“君不君,臣不臣”的局面了。在这种天子卑微的局面下,天子极力宣扬的天道观念也因之而动摇。《左传》昭十八年传记子产之言曰:“天道远,人道迩,非所及也。”《左传》桓六年传,记季梁对随侯之言曰:“夫民,神之主也。是以圣王先成民,而后致力于神……民和而神降之福。”由此看来,春秋时期,“天道观”已逐渐转向“人道观”了。“人道观”的泛行必然是与以前那种神秘威严的氛围格调是不相协调的!与之相协调的只能是人情味浓郁的现实生活的情态。所以在这个时期,装饰格调变得清新活泼起来,设计思想也变得比较务实了。到了战国时期,这种轻松活泼、时刻散发着浓郁生活气息的社会工艺之风就更加强烈了。因为到了这个时候,生产力进一步发展,各个诸侯国的实力进一步增强,可以说周天子的存在只能是形同虚设了。诸子百家相互奔走,思想空前活跃,朴素唯物论的诞生,频繁发生的战争,都使得人们把眼光投在了自己身上,对现实生活的思考空前多了起来。我们知道,一提战国时代,它留给我们的第一印象便是动荡不安,繁闹热烈,整个时期是现实当中的“人”在上演着一段轰轰烈烈的人间现实的历史,以前那种“神”统治下的威严恐惧躲进了历史的角落。

在这样一种社会氛围中,出现全身都饰有采桑、宴乐、战争、狩猎等现实生活题材的铜壶或其他物品,我们就能够非常容易地理解了。当然,在有些物品上,偶尔还会出现一些龙、凤,以及饕餮纹,但它们已经完全失去其主宰人们、支配命运的历史威力了。最多只具有某种轻淡的神怪意味供人们把玩欣赏罢了。其中最根本的原因便是那种经济基础已经不复存在,失去了社会氛围的笼罩,它们的作用也只能走另一条路了。

我们可以看出,从商代到战国时期,装饰格调的变化是异常明显的,从那种饕餮纹的威严神秘到战争采桑渔猎纹的质朴清新,这种变化从本质上看是一种由神权统治到人文主义的换化,由森严的政治统治向真诚的普通生活转化。当然这种嬗变最根本的原因是生产力的发展,生产力是一切社会变革的最终推动力。各个诸侯国在实力大增甚至超过王室的时候,他们就会索要一定的政治权力,以满足与其强大的经济实力相适应的政治地位的欲望,所以战争不可避免。战争能摧毁一切,在人们不断地对社会现象思考的过程中,社会的统治思想也悄悄地改变了,那就是从对神的敬畏演化为对人的关注。青铜器上装饰纹样的变化正是这种思想转变的最好的证实。同时这种思想的变化也带来了设计思想上的一次重大变化,那就是由重视物品的象征性的精神功能变为注重日常生活中的实用功能。这种变化可以从这一时期大量出现的一般生活用器,如壶、盘、鉴、匜、敦等,以及器物上出现的更加方便、实用的各式套环、提梁、提链上寻出证据。这种更加务实的设计思想到了汉代就越发突出了。

(山东工艺美术学院人文艺术学院)