北京市劳动力流动指标数据分析及指标构建修改建议

2011-12-29 00:00:00金璐

中外企业家 2011年1期

劳动力流动是十分复杂的社会经济现象,也是劳动力市场监测指标体系的重要组成部分。由于对劳动力流动这个概念外延界定的不同、分类的角度和依据的不同,因而存在多种分类方法。其中设置的二级指标有劳动力流动总况、劳动力流动结构、职业介绍评价。劳动力流动总况中包括的三级指标有就业流入率、就业流出率、重新融入率。劳动力流动结构中包括的三级指标有产业间流动、城乡流动、行业流动、区域流动。职业介绍评价中包括的三级指标有职介机构数、求人倍率、职业最大匹配率、求职成功率、求职最大成功率。本文以北京市为例,论述劳动力市场监测与评价指标体系中劳动力流动指标的构建,查找相关数据并分析,得出北京市劳动力流动指标的现状和存在的问题,增减相关指标客观反映北京市的特殊情况,以期对北京市劳动力流动指标的构建提供一定的参考。

一、劳动力流动指标体系的构建

劳动力流动指标体系下设的二级指标有劳动力流动总况、劳动力流动结构和职业介绍评价。

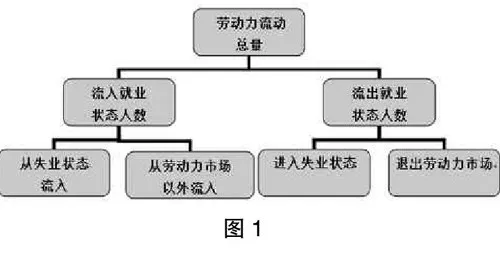

(一)劳动力流动总量指标的构建

劳动力流动总量是流入就业状态和流出就业状态的总和。流入就业状态的劳动力包括从失业劳动力中流入(即再就业)数量和从劳动力市场之外流入的数量(即新增加的就业数)。而流出就业状态人数则包括了在调查期内新增失业人口数和退出劳动力市场的人数,退出劳动力市场的人数包括退休人数、丧失劳动能力人数等。

按照在调查期内劳动力资源在劳动力市场所经历的状态划分,分为就业流入率和就业流出率。就业流入率=进入就业人数/期末就业总数;就业流出率=离开就业人数/期初就业总数;重新融入率是失业进入就业人数与就业进入失业人数之差和平均就业人数之比。

(二)劳动力流动结构指标的构建

劳动力流动结构是按照从劳动力空间位置、行业属性变化的角度来界定劳动力流动。在这里,劳动力流动也称劳动力迁移。概括地说,劳动力流动指劳动者以寻找新的就业机会为主要动机而产生的移动。它主要包括区域间、产业间、行业间、城乡间等方面的流动,上述劳动力流动结构指标能够反映出不同地区、行业以及城乡间的劳动力流动的程度。

(三)职业介绍指标的构建

职业介绍指标描述了劳动力市场流动的另一个方面,即为就业、失业服务的情况及服务的效果。任何一个国家都有大量的失业和再就业人员的存在,那么政府及社会机构为改善劳动就业状况所采取的一系列政策和所做的工作怎样,就是这一类指标所反映的内容。职业介绍评价指标主要有职介机构数、登记供求率和介绍成功率。

1.职介机构数。职介机构是指各级劳动保障部门、其他组办以及公民个人办等举办、承担公共就业服务职能的服务机构数量。它从总体上衡量了为劳动就业服务的规模。一般意义上讲,职介机构数越多,对劳动就业的服务工作也就做得越好。

2.求人倍率。求人倍率是指在职业介绍机构登记的用人单位寻求应聘人数与登记寻找工作人数的比值。它衡量了需要工作与需要劳动力的对比情况,反映了劳动力供求总量矛盾。

3.职业最大匹配率。职业最大匹配率是指劳动力市场上可能的匹配人数与各职业的用人需求之比,反映劳动力市场职业供求结构矛盾。公式为:最大匹配率=职业最大匹配人数之和/需求人数。

4.求职成功率。求职成功率是指职业介绍机构求职成功人次与登记求职人次的比值,它从相对量上衡量了成功介绍就业的情况。

5.最大求职成功率。最大求职成功率是指最大职业匹配人数之和/求职人数。它用来表明每个求职者在劳动力市场上求职成功的可能性有多大。

匹配率和求人倍率共同影响求职成功率。一般说来,求人倍率越高,匹配率越高,则求职成功率也越高。而匹配率的提高或降低可以在一定程度上弥补或抵消求人倍率的影响。求人倍率和匹配率问题,实际上反映了就业的总量矛盾和结构矛盾。提高求人倍率和匹配率,对于扩大就业具有同等重要的意义。

二、北京市劳动力流动指标的数据分析

(一)劳动力流动总量指标的数据分析

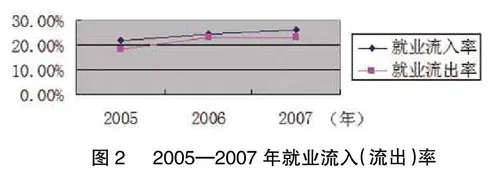

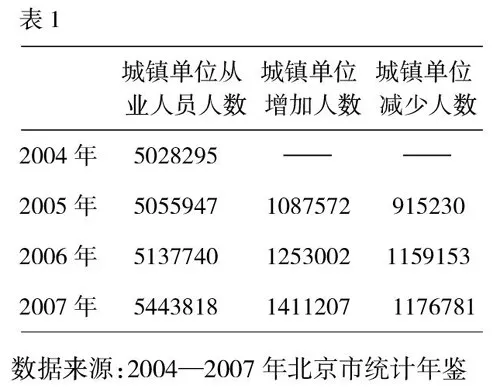

由以上数据得出:2005年就业流入率21.7%;2006年就业流入率 24.39%;2007年就业流入率25.92%;2005年就业流出率18.2%;2006年就业流出率22.93%;2007年就业流出率22.90%。

如图2所示,2005—2007年各年就业流入率都大于就业流出率,说明北京的就业空间还有剩余,能够容纳一定的劳动力。重新融入率显示数据不足。

(二)劳动力流动结构指标的数据分析

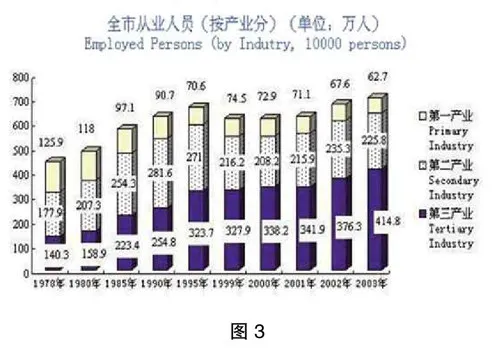

1.产业间流动数据分析

从1978年到2003年北京市从业人员在三产中变化趋势明显,第一产业和第二产业从业人员逐年递减,第三产业从业人员逐年递增。虽然并没有具体的数据说明流动方向,但整体趋势是流向第三产业的。

2.城乡流动、行业流动、区域流动数据分析

城乡流动数据信息不足;行业流动数据信息复杂,且并不反映各行业间劳动力流动趋势;区域流动只显示各区城镇单位从业人员人数,并不反映流动趋势。

(三)职业介绍指标的数据

1.职业介绍服务机构数

职业介绍服务机构数 2005年653家,2006年658家,2007年662家。

2.求人倍率、最大匹配率、最大求职成功率数据分析

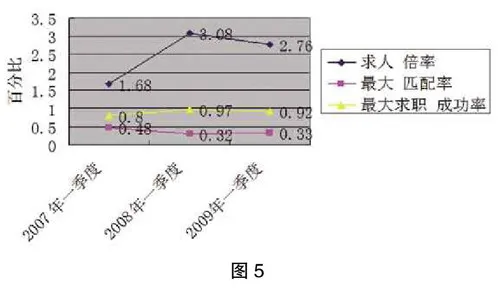

比较分析2007—2009年各年一季度劳动力市场供求状况(纵向比较)。

2007年一季度供求总量继续回落,招聘单位、需求人数和求职人数三项指标连续两个季度下降。2008年一季度求人倍率飙升,需求缺口巨大。三年一季度职业匹配率均不足50%,结构性矛盾依旧严峻,供求缺口较大。2008年奥运经济效应拉动企业人力资源需求,2009年一季度在当前的经济形势下人力资源需求岗位仍呈现微增。其原因有,一是政府扩大内需的投资决策,拉动了人力资源需求岗位的增加;二是北京市稳定、扩大就业六项措施的实施,对企业人力资源需求的促进和稳定作用初步显现;三是本季度本市公共职业介绍机构积极开展“就业援助月”、“春风行动”等专项活动,加大了空岗信息和各类职业供求信息采集力度。

北京市劳动力市场存在的最突出问题就是结构性矛盾,即在求人倍率上升的情况下,匹配率很低。匹配率低的原因有:

⑴招聘难与求职难问题并存。企业反映招聘难的原因集中在四个方面:一是符合岗位招聘条件的人员少;二是求职人员期望薪酬高于企业承诺薪酬;三是人员稳定性差;四是求职人员缺乏相应岗位工作经验。反映求职难的原因很多,较为集中地反映在以下几个方面:一是招聘职业薪酬偏低,薪酬与福利达不到求职人员的意愿;二是没有适合的招聘岗位;三是求职人员个人能力、专业与招聘条件不符感到就业难。

⑵市场薪酬价位信息引导欠缺。表现为求职人员对市场职业薪酬了解甚少;一般职工和初级专业技术人员职业承诺薪酬与期望薪酬差异明显。

⑶企业与个人接触者对公共职介机构认知度低。非接触者对公共职介机构认知度低,职业介绍服务功能还需进一步完善。

三、相关建议

1.相关数据缺失问题。比如在劳动力流动总量指标中重新流入率的相关数据;城乡流动数据信息不足;行业流动数据信息复杂,且并不反映各行业间劳动力流动趋势;区域流动只显示各区城镇单位从业人员人数,并不反映流动趋势。建议统计相关信息,更好地监测和评价劳动力市场的现状并反映相关问题。

2.劳动力流动总量存在问题。只统计了城镇单位从业人员总数及增减人数,从农村进入城市的劳动力数量并没有体现。建议增加农村劳动力流入(出)城市的劳动力指标。由于北京市是我国政治、经济、文化发展的中心,基础设施正在不断建设与完善之中,农村劳动力流入(出)数量非常庞大,对北京的发展具有相当的影响力,已经成为北京劳动力市场的重要组成部分,只有将农村劳动力和城镇单位从业人员同时进行统计,才能真实有效地反映劳动力流动总量指标。

3.在统计年鉴中职业技能培训与就业服务情况中包括劳动力市场和人才市场两方面内容,在统计职业介绍指标中使用哪一方面数据进行分析,在人才市场求职登记单位使用的计量单位是万人次。这样一个人可以登记多次,建议增加登记人数的指标,如根据登记身份证号码的不同来确定登记人数。

(首都经济贸易大学劳动经济学院)