领养一只恐龙 一个激发和吸引学生兴趣的富有创造性的可视化项目

恐龙能成为一个生物和地球科学中有效的跨学科切入点和激发创造力的主题么?我们认为可以!恐龙是一个受学生欢迎的主题。在我们最初的恐龙项目中,学生们选择一个独特的恐龙,研究它的身体结构、生存的地质年代、饮食习惯、运动方式和它生活的生态系统。这些项目深受欢迎,并且在学生参与度和最后得分方面取得了高于平均水平的结果。不过,当我们对任务进行微调后,在学生兴趣和创造性方面,我们看到了一个完全不同层次的展现。

我们新的“领养恐龙”项目要求学生描述一个在其生态系统中生活的恐龙,生态系统包括环境全部的三个方面:空气、土壤和水。伴随这一变化,学生对项目的兴趣增加了,针对项目所提出的问题,我们观察到了更多富有创造性的解决方案。这篇文章更详细地介绍了这个项目,以及在这个过程中我们的收获。

科学课堂上的恐龙

我们利用恐龙作为一个跨学科科学学习的切入点。虽然学生熟悉恐龙。可是它们的灭绝、种类和大小使它们变得非常奇特。其他已经灭绝的动物,如三叶虫和乳齿象,都无法像恐龙一样激起学生的兴趣。

作为课堂教学的额外补充,在恐龙研究的早期阶段,一些科学史上最有趣的事件发生了,包括最早的占生物学“肥皂剧”——Cope-Marsh的骨骼战争(一场19世纪在Edward Drinker Cope和OthnielCharles Marsh之间展开的激烈竞争,其中涉及了行贿、盗窃和破坏恐龙骨骼等行为,因为每一位学者都想在竞争中战胜对方)(Clary,Wandersee和Carpinelli,2008)。有许多关于这一主题的书刊和网络资源(见“资源”),可以用来整合生物学、地质学、生态学以及科学史。

本文所描述的任务为学生提供了一个机会,让他们对课堂上所呈现的内容进行更加深入的调查。选择一个恐龙进行调查或者“领养”,为学生提供了一个可控的研究主题。我们利用恐龙来研究进化、自然选择、食物链、生态系统和地质年代中所包含的科学内容。该项目还涉及了许多《国家科学教育标准》中的内容。

关于恐龙进化的任务

当我们第一次在课堂上布置“领养恐龙”项目时,学生要写一篇研究报告作为一项评测。随后,我们将项目扩展,要求学生用图示法描述恐龙,这样他们可以描绘出研究过程中发现的不寻常的或有趣的特征。尽管有些学生喜欢制作插图,其他人则担忧他们缺乏相应的艺术能力。有趣的是,所有学生在这些早期任务中制作的插图都是二维的:一些用海报的形式,但大多数学生把恐龙图形附在他们的研究论文中。

与此同时,我们对科学史的研究发现,那些被科学家和插图画家所使用的可视化技术有一个有趣的演变历程(Clary和Wandersee,2005)。我们发现,在19世纪70年代客厅鱼缸普及之前,科学家们努力地去描绘水生动物,大部分是从俯视的角度,或者是在它们被拖到海滩上和死在海边时。直到鱼缸流行以后,插画家才真正能够用水下的视角去描绘它们。

今天,我们的学生在教科书上、博物馆和宠物店中都能接触到这种鱼缸的视角。而且,相图在各个科学学科中经常被用来展示不同的剖视图或事物的不同阶段。这些图用来描述:

◆在不同温度和压力下物质的不同状态(如:固态、液态、气态);

◆在不同条件下形成的不同的矿物质和组成成分(如:地核、地幔和地壳)。

当考虑改进恐龙项目时我们意识到,对恐龙所生活的生态系统进行相位视角的观察(如空中、陆地、水中),将提供一个关于它所生活的中生代世界的更完整的景象(而不是我们早先要求画的单独的恐龙)。我们也认为这可能会更吸引那些担心自己缺乏艺术能力的学生——因为植物和天空的场景通常更容易构造。

因此,我们在项目中增加了相位视图这个要素。我们希望能够为学生加强这个可视化过程,使他们能更好地理解古生态系统中的相互关系——不过,我们也很好奇,想知道学生是否会像1800年代的科学家和插画家那样,努力地进行水中动植物的描绘。

科学课堂上的创造力

创造力是构建科学知识的一个重要因素,在科学课堂上激发学生学习的主动性和创造性是很重要的

(Csikszentmihalyi,1996;Taylor,Jones和Broadwell,2008)。不过,我们当时并没有把领养恐龙项目当做一项培养创造力的训练。虽然创造力可以使科学教学更为有效(Niaz,1993),但通常在科学课堂上却很少能给予正式的关注(Yager,2000)。

(Csikszentmihalyi,1996;Taylor,Jones和Broadwell,2008)。不过,我们当时并没有把领养恐龙项目当做一项培养创造力的训练。虽然创造力可以使科学教学更为有效(Niaz,1993),但通常在科学课堂上却很少能给予正式的关注(Yager,2000)。

在我们的地球科学和生物学教学中,我们确实在努力寻找一些有趣的跨学科的调查活动来鼓励和激发学生。最初的恐龙任务取得了成功,这些研究项目受到了学生的热烈欢迎。但当我们加入了水、陆、空三相的科学可视化部分后,大大增强了学生的兴趣和创造力。

领养恐龙:任务分配

在这个扩展的3星期的研究项目中,学生报名注册“领养”一只特定的恐龙。领养恐龙按照“先到先得”的原则进行,不能重复领养。为了提供一个公平的注册过程,在学生选择领养恐龙的前10天,我们给他们提供了一个项目讲义,说明项目的细节和要求(图1)。学生可以在课前或课后,或者在他们完成了课堂练习之后,开展探究性的研究。我们还提供了一些通用的教科书和网站。

领养恐龙项目由3个部分组成:

1 1份研究报告

2 1份关于恐龙生存的生态系统的可视化图形,包括陆地、空中和水中的示意图

3 1个简短的、5分钟的课堂演讲,概述学生的研究

发布的评价量规表提供了一个评级方案的总体概述。研究报告(100分)、可视化图表(75分)和课堂演讲(50分)共同组成一个225分的项目,相当于2个测试等级。研究报告的权重最重,因为它是另外2个部分的基础。水、陆、空三相的图形也很重要,它要求学生消化吸收和综合恐龙及其生活的生态系统的信息。课堂演讲大约占了整个项目分值权重的22%,因为它的重要性略微低于真实的研究过程(不过,我们确实希望学生利用这个机会向他们的同伴讲授自己的恐龙)。我们使用的评价量规表可以在网上找到(见“网络资源”)。

在研究报告中,学生需要展示他们的研究结果,包括中生代的生物和环境组成。示意图必须包括领养的恐龙、那个时期的陆生植物和动物,以及与陆地场景相对应的空中和水中的情景。

虽然我们最初布置的可视化任务是一份插图或图形,但在学生的要求下,我们把它修订为可以包括三维场景。因此,可视化的工作可以采用不同的形式:立体模型、计算机生成的图形、项目展板或是海报。除了学生绘制的插图外,计算机图形和互联网发布的‘图片都可以使用,但需要注明出处。

最后,学生需要总结他们研究中有趣的信息,并向全班展示。我们按照领养恐龙的地质学演化顺序来安排每个项目的5分钟演讲,从最古老的化石遗迹开始,到最新的化石结束。允许并鼓励学生为同学们提供讲义,而且大多数学生都是这么做的。

实施

我们在班级网站上建立了一个领养恐龙任务的讨论组,在一个星期五的晚上,从9点开始允许学生张贴恐龙领养的选择。第一个张贴的学生可以选择到他想领养的特定恐龙。在9点之前的帖子会被删除。最先被领养的恐龙有禽龙、剑龙、霸王龙和似棘龙。我们指定恐龙给那些在第一次课堂研究环节前没能完成领养任务的学生。

在接下来的3个星期,我们在课上留出时间给学生研究他们领养的恐龙。他们可以带着自己的资源,或者使用课堂上的教科书和网络资源。我们发现最好在90分钟1节的课时上留出“研究环节”,每个环节至少要45分钟。通常,我们每星期进行2~3次研究环节,其中2次在学校图书馆进行,可以使用那里的网络资源。大部分学生利用这段时间去收集他们的恐龙的背景资料,绝大部分学生选择在家里进行绘制图形的工作。为了确保学生没有跑题,我们每星期进行一次“记录本检查”,来确认学生收集的信息和相关的引用资源。

这个项目的最后2天预留给学生进行演讲和展示。我们提前告知学生演讲的顺序,每人有5~6分钟时间总结他们的研究。我们预定了7分钟的学生演讲,并且进行了严格的时间限制,以保证演讲按照时间表顺利进行。虽然所有的研究报告要同一天提交,但在他们演讲的那天,可以带着恐龙的可视化作品和课堂讲义。

课堂效果

与地球科学和生物学的单元测试相比,学生通常在研究项目上表现出色。项目的平均分一般在78~84分(百分制,下同——编者注)的范围内,但学生在领养恐龙项目中的得分超过了这个预估值。虽然少数学生没有提交他们领养恐龙的示意图或者没有在班上展示他们的研究,但整体的成绩依然相当不错,研究报告的平均分为88.7分,可视化图形作品的平均分为90.6分,课堂展示报告的平均分更是达到了91.3分。

我们发现领养恐龙项目的研究报告与之前的课堂恐龙研究的报告相似,但有一个显著的不同:学生的研究包含了更多关于恐龙生活环境和生态系统的信息和讨论。

对恐龙生活的生态系统进行水、陆、空三相描述的要求,也激发了学生去考虑新的可视化的方法。他们的绘图显示出创造性解决问题和发散性思维的证据,比我们布置的其他恐龙研究项目要多。我们预计绝大部分的学生将提交二维的恐龙及其生活的生态系统的示意图,因为这是以前恐龙研究项目的平均水平。然而,这次提交的项目报告中有近四分之一采用了三维示意图(31份报告中有7份)。

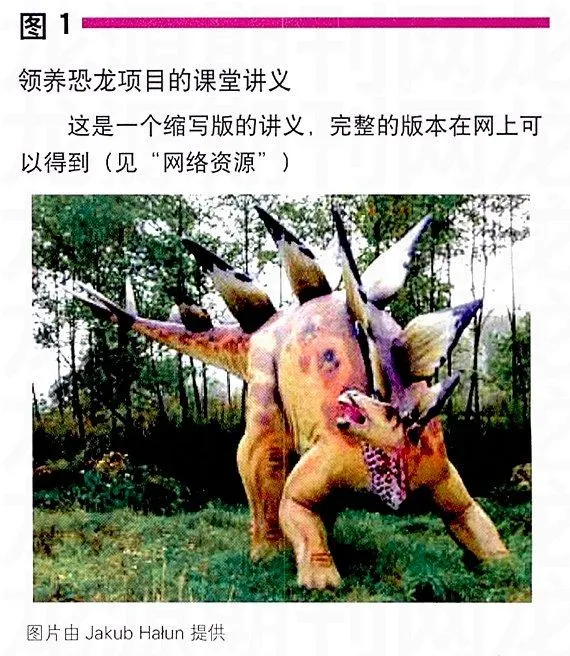

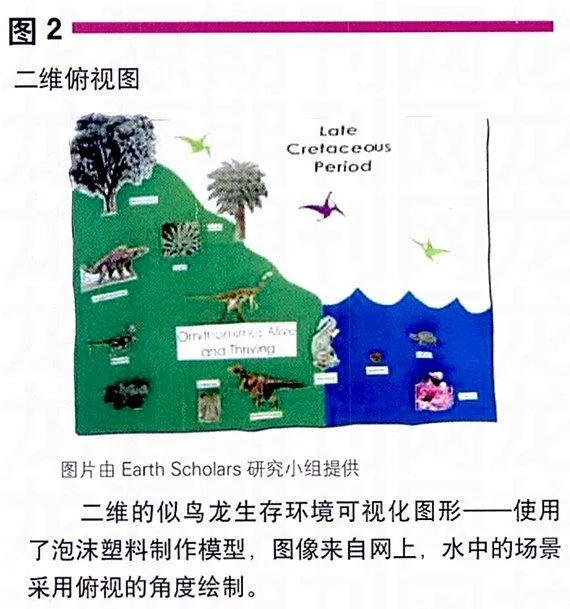

那些提交二维示意图的学生提供了各种尺寸的艺术作品,并包含不同寻常的材质(图2)。2个学生选用3折的项目展板来展示他们插画以外的其他信息(图3)。我们并不感到惊讶,一些学生努力地绘制水相示意图,就像19世纪鱼缸没有出现之前科学家所做的那样。虽然一些学生描绘了从水中观察水域的图景,但大部分二维插图都采用了俯视的视角、民间艺术的描绘方式,或者在水生动物上再额外包上玻璃纸或塑料膜。

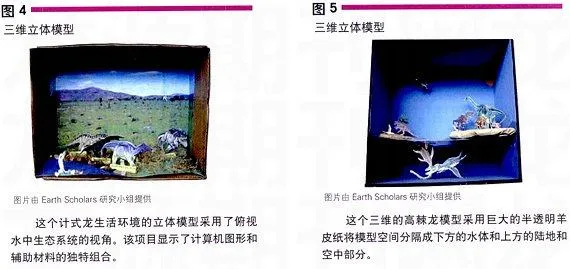

针对绘制三相(空中、陆地和水中)示意图问题,三维的可视化作品表现出多样的和创造性的解决方法。有趣的是,一些三维展示项目依然采用俯视的角度绘制水生生物(图4)。一些学生用盒子做生态系统相位的剖面展示,或是将物理空间分隔成水中和陆地/空中部分(图5)。最特别的空间展示之一是将项目物理空间分隔成了三个组成部分:空中、陆地和水中(图6)。

学生反应

在学年结束时,我们要求学生提供有关领养恐龙项目的匿名反馈。大多数学生给出了正向反馈。学生们说这个项目满足了不同的个人学习方式(“我是一个偏向视觉类型的学习者,所以它使我更容易理解”,“每一部分都代表了一种学习方式”)。一些学生的言论表明生态系统重建也有助于学生理解“大的框架”,如:“我不得不去寻找生活在那段时间的动物和植物,以使我的水、陆、空三相的项目能描绘出准确的事实”。一位学生还说:“我看到了动物如何和谐相处”,这标志着我们的一个主要目标——理解生态的相互关系——已经达到了。

因这个项目而产生的创造力是额外的收获。学生们一致指出这个项目很有趣是“因为我开始变得有创造性”。一位学生说:“我不断地学习并使用材料制作项目各种相位的示意图。它将所有信息集中在一起。”另一个学生说恐龙可视化方法的发展(“创建一个环境,就像你飘浮在空中俯瞰大地”)有助于她对科学的理解。

讨论

我们认为这个项目的方法可以推广到其他调查研究项目中。当学生被要求制作一个物体的示意图或三维可视化模型,而他们又无法在自然界或实验室中直接观察到这一物体时,创造性的解决方案成为一种可行的选择。根据我们的观察和学生的成绩,我们同意以前研究者的观点,创造性的课堂学习机会能激发和鼓舞学生,并促成一个有效学习的环境。

与往年相比,领养恐龙任务的主要变化在于包含不同相位的恐龙生态环境示意图——空中、陆地和水中。我们没有充分预见到项目所产生的学生参与程度和创造力。没有严格界定如何制作以及绘图要求,在任务参数范围内激发了学生独特的、各不相同的反应。

个人的研究和通过学生演讲的课堂合作学习,帮助每一个学生“真正掌握”自己的研究主题。一个学生说:“考虑到我在开始之前对这个动物一无所知,我确实从这个任务中学到很多!”

班上有31个学生,后来的领养者努力地去寻找具有足够资源信息的恐龙,以便完成一个好的项目。因此,我们建议大的班级可以尝试小组合作或者双重领养的方式——2个学生可以研究1只恐龙。

虽然本项目的评价量规表便于评分,我们建议教师还可以使用一个针对研究报告各项组成内容的清单,这有助于评分者确定是否所有内容都提交了。

我们尽力为科学课设计有趣的、跨学科的研究项目,但领养恐龙项目产生的创造力远远超出了我们的预期。不仅学生更多地参与到项目中,而且项目还满足了不同的学习方式,并且培养了课堂上的创造力。我们鼓励其他教师在课堂上采用水、陆、空三相可视化的方法促进学生理解“大的框架”,并且激发学生的发散性思维和去创造性地解决问