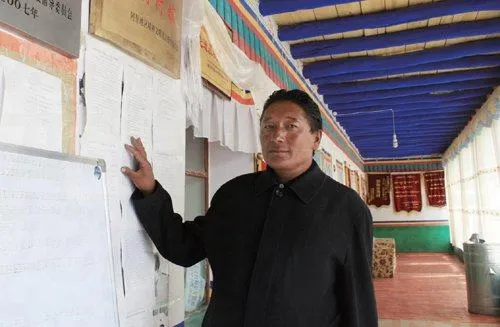

白玛才旺 阿里首富村的好“头人”

2011-12-29 00:00:00张向永冯群

中华儿女 2011年16期

从阿里首府狮泉河镇出发,向东而行。汽车在搓板路上颠簸了4个多小时,穿过渺无人烟的180公里后,一座繁华的小镇突兀地矗立在记者眼前。

这里便是革吉县盐湖乡羌麦村。身材魁梧的村党支部书记白玛才旺带着憨厚的微笑,顶着蓝天白云站在村部门口。9年来,这位坚毅的藏族汉子带着村民走出帐篷、走进工厂、走上致富路,村人均年收入从不到两千元增加到4952元,昔日的贫困村一跃成为阿里地区名副其实的“首富村”。

满怀感激的村民们用世代传唱的山歌形容他们的好书记:又高又稳的是天空,望有这样的头人;又通又顺的是清水,望有这样的骏马……

一诺千金

美丽的盐湖蕴藏着硼、镁等丰富的矿产资源,羌麦村又毗邻交通要道,优势可谓得天独厚。然而,在白玛才旺2003年出任党支部副书记、村委会主任之初,村里的现实状况却是“抱着金饭碗要饭”。

白玛才旺告诉记者,当时横在羌麦村发展道路上的“拦路石”,便是大部分群众文化水平偏低,思想观念落后,“等、靠、要”依赖思想较为严重,尤其缺乏市场经济意识,“很多人认为,搞创收致富或走出家门在外打工,既没有面子也没有出路。”

经过进门入户一番调研,白玛才旺更加头疼了。“村里的情况比想象中还要差,部分农牧民群众的经济债务达到200多万元。”他说。

根据调研情况,白玛才旺认定,解决问题的唯一办法就是发展经济。于是,他牵头制定了羌麦村发展规划,理清了发展路子,第一步便是利用盐湖乡丰富硼镁矿的资源,开办盐场。

羌麦村开办盐场的历史悠久,但因为管理混乱、经营不善,导致常年亏损,村民得不到实惠。因此,村里又要开办盐场的消息传开后,并没有得到村民太多的响应和支持,更多的是质疑和观望。没有投资,盐场就办不起来,白玛才旺急得团团转。但他知道aecd5ad8c19b5989e98fa5644da023fb,群众不愿投资,是对开办盐场能否给他们带来效益,带来多大效益不放心。想到这,更坚定了他办好盐场的决心。

最后,经白玛才旺多方动员,少数村民总算响应并进行投资13.8万元。

看到这种情况,白玛才旺深感无信不立,于是在大会上向大家承诺:6个月内,还清13.8万元投资。

羌麦村党支部接管盐场后,立即对生产销售模式进行了改革,进一步加强管理,制定了三个统一:统一销售、统一开采、统一管理。白玛才旺带领实施的一系列盐场改革举措,取得了立竿见影的效果,6个月后,13.8万元的投资不但全部还清,还给村集体经济带来了可观的收入。

白玛才旺利用当地正在进行乡村公路建设的契机,又开始动员、带领部分群众承包工程搞劳务创收。在公路修建过程中,白玛才旺和大家天天泡在一起,同吃同住同劳动。在工程款项没有及时到位的情况下,为了稳定人心,不影响工程进度,他更是拿出家里的积蓄先垫付了群众的工资。工程如期竣工后,作为工程主要劳动力的羌麦村四组群众获得了人均5千元以上的现金收入。

盐场开办成功,劳务创收获益,连走两步好棋,白玛才旺信心大增。2005年,他又利用村组牧民绒山羊较多的优势,带领群众承包了绒山羊基地的建设项目。在建设过程中,他协助县农牧局的技术人员选址,和群众一起打土块,建羊圈。一个多月后,羊圈建成了,跟着白玛才旺参与建设的群众又获得了人均3000元左右的收入。

人心是杆秤。看到跟着白玛才旺能切实得到实惠,羌麦村群众心里的疑虑逐渐消褪,愿意跟着他干的人逐渐多了起来。

共同富裕

群众拥护了,说话好使了,但白玛才旺并没有自满,他从民心的变化中看到了群众对发家致富的渴望。但他深知,要带着村里群众走上共同富裕的阳光大道,仅仅靠一个村办企业、搞些劳务创收还远远不够。他告诉记者说:“全村457户人家,贫困户占到45%以上,要让这么大的一个群体脱贫致富,必须改变经济体单一的局面,走多元化发展道路。”

有了开办盐场的成功经验,这难不倒白玛才旺。一边由村集体带头并动员群众筹资38万,一边争取政府扶持资金30万,很快,羌麦村经济合作组织应运而生。

有了经济合作组织这个“孵