《自由落体运动》教学设计

● 教材分析

本节课是人教版普通高中课程标准实验教科书《物理》必修1第二章第五节的内容,在第一章学生学习了对运动的描述和使用打点计时器后,本章主要运用打点计时器研究匀变速直线运动和物理量之间的关系。对自由落体运动进行一次个案研究,是匀变速直线运动规律的具体应用,也为以后学习较复杂的运动打下良好的基础。因此,本节课是本章知识的复习课,培养学生思维的研究课,联系生活实际的应用课,也是为后面知识准备的铺垫课。

● 学生分析

学生对落体运动都有认识,但如何去分析其运动的规律,学生还没有相应的知识储备。在前面的学习中,学生知道了匀变速直线运动的规律,而实际生活中的落体运动由于有阻力的影响,并不是匀变速运动。所以在引入这节课时,通过不同质量的泡沫和纸片以及牛顿管实验,让学生明确我们研究的自由落体运动是只受重力的理想模型。再通过频闪照片,发现运动规律,用打点计时器和传感器计算加速度的值,这样对于学生来说,自由落体运动是匀加速直线运动这一结论就能很好地掌握。

● 教学目标

知识与能力目标:认识自由落体运动,知道影响物体下落快慢的因素,理解自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动;能用打点计时器探究运动的规律,知道频闪照相的原理,了解传感器的原理。知道什么是自由落体加速度,知道它的方向,了解在地球上的不同地方,重力加速度大小不同;初步了解探索自然规律的科学方法,重点培养学生的观察能力、实验能力和推理能力。

过程与方法目标:掌握根据观察到的现象进行合理假设与猜想的探究方法;掌握利用实验数据分析并归纳总结出物理规律的方法。

情感、态度与价值观目标:培养学生学习物理的浓厚兴趣;培养学生的团结合作精神和协作意识,敢于积极探索并能提出与别人不同的见KsBtUVCXwW1yB10q0HyGrOna4ohEdoz6IaLdllw7Ugs=解。

● 教学重、难点

重点:自由落体运动的概念及探究自由落体运动规律的过程。

难点:自由落体运动中不同物体下落的加速度都为g。

● 教学准备及环境

泡沫、牛顿管、真空泵、薄纸片、频闪照相组件、电火花打点计时器、纸带、重物、铁架台、木尺、光电门传感器组件(计算机内需要安装传感器驱动)等。

● 教学过程

1.新课引入

师:这是两把木尺,通过它们,老师能比较出同学们反应的快慢。

找一位男生和一位女生上前来参与测试。

师:测试前,我来介绍一下规则。你们伸出一只手在木尺下部做握住木尺的准备,手与木尺下端对齐,当看到木尺下落时,立即握住木尺。

测试结束,教师让两位学生举起木尺给其他学生看。

师:他们俩谁反应更快?你们俩觉得谁赢了?

引导学生说出判断的依据。

师:人反应的这段时间和木尺下落的时间是一样的,木尺下落的距离越大,所需时间越长。老师还知道他们的反应时间(读出木尺后面的时间数,点评:都很快)。看来木尺下落的距离与时间存在着某种关系,今天这节课我们就来研究物体下落运动的规律。

板书:自由落体运动。

师:下落物体的运动叫落体运动,影响物体下落快慢有哪些因素呢?我们来观察以下现象。

①这是两块面积差不多的泡沫,其中一块绑了一个小砝码,当我从同一高度释放,哪块泡沫先落地?

生:重的泡沫先落地,或同时落地。

师:好,我们一起来看看。(演示实验,绑了重物的泡沫先落地)看来重的物体下落较快。我们再来看看这个实验。

②这是一张纸片,现在我将它撕成一大一小两片,显然大纸片要重,将小纸片揉成团,还是从同一高度释放,哪个先落地呢?(引导学生分析下落过程中的空气阻力不同)看来在物体下落过程中,空气阻力对物体下落的快慢是有影响的。如果在没有空气阻力的情况下,物体下落有着什么样的规律呢?

这个玻璃管叫牛顿管,里面有一个金属片和一片羽毛,这一侧是阀门,现在阀门是导通状态,管内是有空气的,我将牛顿管倒立过来,同学们观察金属片和羽毛的下落情况。

演示牛顿管实验:

①不抽出玻璃管中的空气,将玻璃管倒立过来,观察物体下落情况(提示学生金属片落到底部时,会发出声音,观察羽毛的运动情况)。

②现在我们通过一个抽气泵抽去玻璃管中的空气,再来看看它们的下落情况。在抽气过程中,大家可以想象一下,这两个物体下落情况会是什么样的呢?金属片比羽毛要重,下落是否要比羽毛快呢?同学之间可以交流一下。

抽气完成,再次演示实验。学生能很清楚地看到两个物体几乎同时到底部。

师:看来两个物体下落快慢是相同的,也就是说,在没有空气阻力的影响下,物体下落一样快。像这样,物体只在重力作用下从静止开始下落的运动,叫做自由落体运动。

2.新课教学

板书:一、定义:物体只在重力作用下从静止开始下落的运动。

师:从定义上看,自由落体运动需要满足一定的条件,是什么条件?

生(齐答):只受重力,初速为零。

师:由于物体在空气中下落,不可能只受重力,所以自由落体运动是一种理想化模型。

板书:理想化模型。

师:那么在有空气的空间里,如果空气阻力的影响很小,也可以近似看作自由落体运动。比如,牛顿管中的金属片、上课初演示的木尺、下落的苹果等,我们都可以将它们下落初期的运动近似看作自由落体运动,但纸片、树叶这样的物体,下落时受到的空气阻力影响较大,那就不能看作自由落体运动。

现在我们对自由落体运动有了正确的认识。做自由落体运动的物体速度越来越快,是加速运动,那是不是匀加速运动呢?

提出设想:自由落体运动是匀加速直线运动吗?

师:我们现在通过频闪照片的方法来研究自由落体运动。

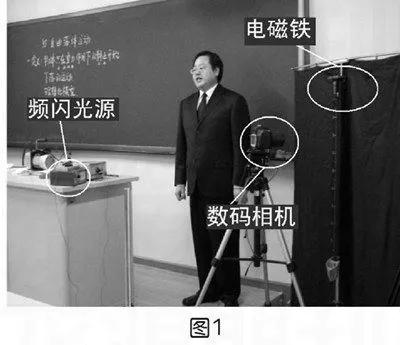

(介绍仪器,如图1)这是一个电磁铁,接通电源时有磁性,能吸附小钢球。切断电源,电磁铁失去磁性,小钢球由静止下落。我们可以把这个过程看作自由落体运动。这里是一个频闪光源,每隔0.04s闪亮一次(打开,让学生感受一下),在小球下落的过程中,相机的快门处于打开状态。由于光线较暗,相机只能在频闪光源闪亮的一瞬间拍下小球该时刻所处的位置,这样我们就能记录下小球每隔0.04s所处的位置,通过后面的标尺,可以研究小球下落过程中位移和时间的关系。

开始实验。将拍好的照片通过计算机用大屏幕展示给学生看,一起读出不同时刻小球在标尺上对应的距离,找一位学生上台记录数据。处理数据看是否满足匀加速直线运动的规律:连续相等时间间隔内的位移差是定值(频闪照片的效果非常好,学生能很容易得到结论)。

考虑到实验过程中存在的误差,自由落体运动是匀加速直线运动。

师:接下来我们自己动手做实验来求出自由落体运动的加速度。在这一章我们学习过用打点计时器测物体运动的加速度。现在我们就用这套装置测出自由落体运动的加速度。

介绍注意事项:

①将打点计时器呈竖直方向固定在铁架台上;

②两位学生合作,一位学生负责提着纸带,使重物静止在靠近打点计时器的下方;一位学生负责启动打点计时器(这一点要重点强调,因为学生不知道纸带与打点计时器的摩擦对实验结果有很大的影响,有可能最终导致学生求不出加速度的值);

③处理纸带:舍去前面比较密集的点,在后边便于测量的地方找一个开始点,记为0,然后每隔4个点取为计数点,记为1、2… …读数时要注意估读,计算时统一用国际单位。(前面通过频闪照片已经证明了自由落体运动是匀加速直线运动,这里就不再设置证明环节。通过不同组别学生求出来的加速度相差不多,同样也可以说明自由落体运动是匀加速直线运动)

指导学生做实验,将学生填好的表格通过实物投影展示出来,进一步加深学生对自由落体运动加速度的认识。

师:下面我们再来了解一种求加速度的方法——传感器。

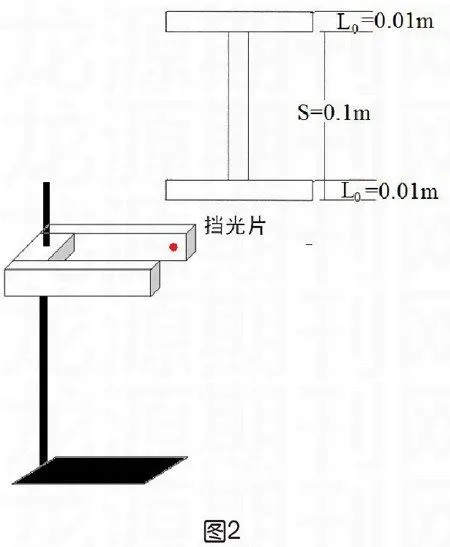

(介绍传感器原理)这是光电门传感器(如图2),在这中间有两个小孔是红外线发射和接收装置,当有物体通过这两个小孔的连线时,它能测出物体挡光的时间。这是一个挡光片,稍后我会让它下落时只有两条比较窄的边通过光电门,通过这两条边的宽除以相应的挡光时间就能得到挡光片下落x时的初末速度,再由v2v02=2ax,我们就能求出加速度来。

师:通过以上的三个实验,我们可以非常自信地得出结论了:自由落体运动是初速为零的匀加速直线运动。这也印证了我们之前的猜想。

在同一地点,一切物体自由下落的加速度都相同,这个加速度也叫自由落体加速度,或重力加速度,通常用g表示。不同位置,重力加速度也不一样。计算时,我们一般取9.8m/s2,粗略计算时可以取10m/s2。

3.练习

例一:回顾一下上课初我们用木尺来测反应快慢的实验,我们是如何算出反应时间的?(与前面相呼应,让学生运用刚学的知识解决实际问题)

例二:估算从四楼窗台上下落的花盆,经过多长时间到达地面,到达地面的速度有多大(每层楼高约3m,窗台离地板1m)?

让学生体会物理现象就在我们身边、体验自由落体运动的快慢,并让学生学会估算的方法。

4.总结

师:这节课我们学习了自然界中非常普遍的一种运动——自由落体运动,在探寻运动规律中,我们通过“观察现象—提出猜想—逻辑推理—实验验证—得出结论”这样的科学方法得到了自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,并求出了加速度的值。希望同学们不但掌握物理规律,更要掌握研究物理过程中使用科学的思想方法。

5.作业

①书上45页“问题与练习”第2、3、4题。

②请把刻度尺改装成测量反应时间的反应尺。研究人的反应时间与哪些因素有关,将你的研究过程和结果写成报告。

● 教学反思

1.教学过程反思

在引导学生认识自由落体运动时,牛顿管的实验比较成功。在引导学生分析影响物体下落快慢因素时,连续两位学生都认为是质量的原因,看来从观察现象到分析原因都还要提高。频闪照片的拍摄和数据的处理,学生反应不错。在打点计时器这个实验上,学生还是犯了我强调的错误:不捏住纸带末端,倾斜捏着纸带等,由于我在调试传感器的实验仪器,没有第一时间给学生指出来,造成有些组结果很不准确,由于时间关系,我也没有来得及对每一组的问题进行详细分析、指导,最终在展示结论时出现个别的相差很多的结论。在演示传感器实验时,由于手捏得不稳,导致有一组数据偏大。在总结时,应该强调三次实验使用的三个重物不同,这样学生对地球同一地点重力加速度一样理解会更深刻。由于时间关系,没有展示PPT中探究思路的过程,有点遗憾。

2.教学方法反思

本节课以大量实验为基础,加以逻辑推理,最后才得出结论。实验操作比较成功,现象比较明显,有助于学生理解物理规律,每个实验之间的联系紧密,对训练学生的逻辑思维能力有很大帮助。

点评

在本节课的教学中,教师以丰富的演示实验与学生分组实验相结合,贯穿了“观察现象—提出猜想—逻辑推理—实验验证—得出结论”的研究思路,引导了学生真实的探究活动,让学生既体会了科学的物理研究方法,又探讨并掌握了自由落体运动的规律,较为详实可行的学习活动使学生具有了参与学习的广度和参与探究的深度。

在教学设计中,技术的合理应用让实验方式更为多样,实验现象更为明显,数据的处理也更为快捷,对物理规律的探究起到了十分重要的作用。如频闪照相实验,通过计算机的放大处理,使得实验现象更为直观;又如,光电门传感器测试实验,通过相应的处理软件,让计算机记录实验数据并快速计算,实验结果快捷,可以让学生很快找出结论。信息技术与常规实验设备的有效融合,突出了重点,突破了难点,同时促进了学生与媒体的互动,深层地探究了物理规律。

当然,在对自由落体运动规律的研究中,对每一个实验我们不能平均使用力量,应该体现一个详略,如频闪照相实验所花时间相对要少,必要时可以在课堂上先略去,引导学生的课后探究,而打点计时器分组实验所花时间要相对长一些,对光电门传感器测试实验的分析所花时间也会多一些,这样让学生参与实验的时间多一些,体验会更深入,学生学习的兴趣更浓,学习效果更佳,同时也可以调整出适当的时间,教师利用PPT对探究问题的思路与方法进行适当的梳理,引导探究思路,揭示学习方法。这样才能真正做到既理解与掌握了物理规律,也掌握了探究的方法,为终身学习打下良好的基础。