小学“制作演示文稿”模块教材内容比较

摘要 :通过分析对比多套小学信息技术教材中的“制作演示文稿”模块,归纳、分析现行教材在安排这一内容时,编排次序、编排方式、活动方式及涵盖的知识点等方面的异同,最终获得新的“制作演示文稿”模块编排框架,为教材编写和教学实践提供指导和借鉴。

关键词 :小学;信息技术教材;信息技术课程;演示文稿

实践表明,“制作演示文稿”模块是小学信息技术课程知识体系的重要组成部分,这个模块旨在培养学生运用信息技术手段表达思想情感的能力,同时渗透适当地、创造性地运用信息技术的意识。在各地的课程、教材和教学中,演示文稿模块的编排次序、活动形式、内容深浅等方面既有相似之处,也存在较大差异。下面从教材对比研究入手,总结归纳其中存在的异同,分析有关问题以及提出解决方案,期望对课程、教学和教材设计提供借鉴。

● 分析与思考

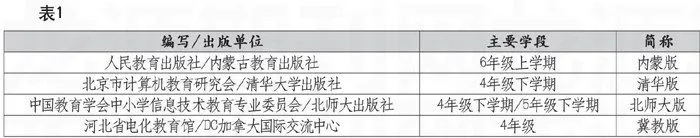

本次研究选取了几套正在广泛使用、有代表性的教材,对其中的演示文稿模块进行了深入的比较和分析(如表1)。被调查教材都以PowerPoint工具软件为主开展教学活动,安排的学段比较灵活,4~6年级均可。

1.编排次序相似,选取的切入点相同

确定知识体系中各部分的编排次序,是开发一套教材时要慎重考虑的问题,即使内容基本相同,仅仅编排次序上的变动也可能会深刻影响学习过程和学习效果。在小学阶段,由于演示文稿模块和字处理模块的内容有很多交叉,两者的前后次序更需要认真分析和安排。切入点是开展教学活动的起点,选择恰当的切入点,有助于抓住学生的注意力,改善学习质量。因此,选择切入点是模块设计时首先要确定的基点。纵观被调查的教材,大多采用了先学习字处理模块,后学习演示文稿模块的编排次序;而进一步考察演示文稿模块内容时发现,基本都以制作文字为主的幻灯片为学习起点。

不同教材的编排次序和切入点基本相同,分析原因,这与人们“先文字,后多媒体”的思维惯性相关。表面看来,这种思维惯性来源于《中小学信息技术课程指导纲要(试行)》中模块的列举次序,有一些教材甚至完全照搬文件中模块的列举次序来安排教材内容。从本源上看,这种思维惯性与信息技术的发展过程密切相关。在早期,计算机的性能较差,人们主要用它来处理文字信息,随着信息技术的发展,多媒体计算机逐渐普及,这时才把图片、声音、影像等多媒体处理功能带入日常的工作和学习中。可见,“先文字,后多媒体”的学习过程与信息技术的发展历程密切相关,可以说,技术的发展过程影响了人们的思维习惯,而且深刻影响着信息技术教材的设计。

尽管这种设计已经沿用多年但仍待商榷。一方面,从教材研究EHoTrjdC64y2rGoU2OUrEisHFH8hc3OZBcPQg66aZV4=来看,已有学者对按照指导文件中的罗列次序编排教材内容提出了异议,他们强调教材设计必须关注学习者特征,提出了“教材设计与儿童认知发展相长”[1]、“基于创造性心理学”[2]等编排设计思想;另一方面,随着技术的发展,制作多媒体作品变得越来越简便,有时只是点击几下鼠标就可以完成一件简单的作品。而字处理模块要求学习者具备较高的“键盘输入能力”和“阅读理解文章的能力”,这与大多数小学生键盘操作不熟练、阅读理解能力较差的现状不符。综上考虑,可以把演示文稿模块提到字处理模块前面,介绍时以制作展示图片为主的幻灯片为切入点,让小学生喜闻乐见。这样一来,就可以充分利用技术上的进步,使研发的教材和实际的教学活动更符合小学生的学习特点。

2.螺旋式编排的实现方式大相径庭

螺旋式编排最早由美国著名教育家、心理学家布鲁纳提出,是指根据不同阶段学生的学习特征和课程内容的难易程度,把内容分成不同层次来编排呈现,以便使学生学习时能够达到由浅入深、循序渐进的学习效果。这一编排主张得到了教材设计者的普遍认可,但就演示文稿模块内容来说,具体的实现方式却有很大不同。小学生学习演示文稿模块的目标一般可以分为三个层次:

A.掌握基本制作技能,能够做一个演示文稿;

B.掌握较复杂的制作技能,能在演示文稿中综合利用多种媒体增强表达效果;

C.遇到问题时,能够恰当选用并创造性地运用演示文稿。

不同教材对此有不同的实现方式(如表2):有些教材以单元或册为单位,先在一个学段集中学习知识技能并熟练操作,“创造性地应用”则分散在后续的不同任务中,这种螺旋上升的模式可以描述为“AB+C”;有些教材把演示文稿模块拆分成难易不同的单元,并分散到不同的学段中,让学生在不同阶段由浅入深地学习相关内容,这种螺旋上升的模式可以描述为“A+B+C”;还有一些教材只集中介绍了技能和操作,而没有在后续学习中引导学生创造性地应用所学知识,这种模式描述为“AB”。

“AB+C”和“AB”两种模式相对来说比较常见,这两种模式的优点是模块内容的学习较为集中,易于学生形成系统的认识,缺点是较短时间内所学内容的难易差别过大,容易造成“简单的不愿学,难的学不好”的现象。“A+B+C”模式把演示文稿模块的基础部分和提高部分放在了不同的学段,较好地克服了上述现象,而且直观上看,更符合螺旋上升的编排特征,因此近年来逐渐流行。不过由于同一模块各部分的学习存在一定的时间跨度,因此应当特别注重回顾和总结,让学生在潜移默化中掌握完整的知识结构。

3.学习活动的形式多样

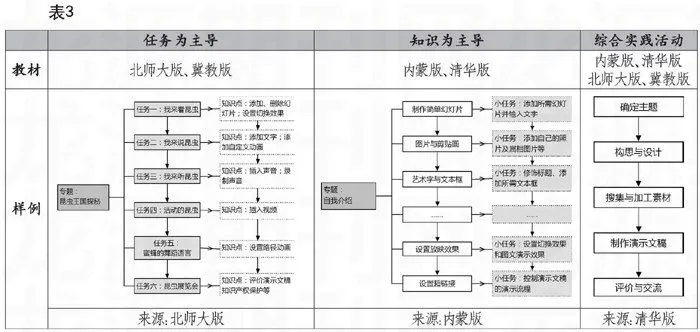

学习活动是指学习者以及与之相关的学习群体为了完成特定的学习目标而进行的各种操作的总和,它是学习者身心发展的源泉,是教学设计的核心内容。从调查情况看,演示文稿模块的学习活动主要有三种形式(如表3):一是以任务为主导,穿插介绍知识点而形成主题活动;二是以知识结构为主导,由穿插其中的不同任务形成主题活动;三是主题灵活的综合实践活动。

以任务为主导时,教材以前后关联的任务为线索,操作技能和知识的学习均源自任务的需求,使学生对学习的必要性有较充分的认识,有助于增强他们的学习动机。这种活动方式强调激发学生的自主性,活动进程相对灵活,适合高年级学生学习较难的内容。教师在实际操作时应注意通过适当划分,使各阶段涉及的知识呈现出由浅入深的递进关系。

以知识结构为主导时,教材以知识点间的层次关系为线索,穿插其中的任务是知识点的自然延伸,可以使学生学以致用,加深对知识点的理解,获得解决问题的能力。这种活动设计强调知识的条理性,学习进度易于控制,适合低年级学生学习基础性的内容。教师在操作时要巧妙地把学生完成小任务的过程与完成大专题活动的过程统一起来。

综合实践活动以提升、综合、拓展学生所学的基本知识与技能为目标,通过安排一个较综合的学习任务,让学生在活动过程中把所学知识“串”起来,融会贯通地应用知识和技能,拓展知识视野,提升解决问题的能力。综合实践活动需要较多课时,而且要求学习者具备一定的演示文稿制作技能,因此一般要等本模块的有关学习活动结束后才能安排,安排时还要充分考虑课时需求。

4.知识点及其呈现方式存在差异

对比不同的教材发现,演示文稿模块涵盖的知识点不尽相同,对某些知识点介绍的深浅程度也有差别。比如,冀教版中的“幻灯片的结构”,北师大版中的“设置动画效果”、“插入声音、视频”,清华版中的“认识制作软件”等知识点介绍得都比其他教材更为详细;内蒙版教材中的“打印幻灯片”、“使用组织结构图”,北师大版中的“色彩的搭配”等知识点,是这些教材特有的知识点(如表4)。

知识点的“有无”、“深浅”等方面的差异,展现了教材的不同特色,也体现了设计者在处理演示文稿模块时的不同设计倾向。实际上,在小学阶段,演示文稿模块的教学一直存在着“制作作品”和“展示信息”这两种定位。两种定位的和谐统一是教学设计所追求的目标,但就某一学段来说,受小学生学习能力、知识背景以及学时的限制,时时刻刻强调两者的协调同步并不现实。考虑到操作技能是信息技术课程的基础,因此“初期,在强调知识和技能的过程中点化表达方法;后期,在表达需求的指导下提高制作技能”是一种可以尝试的设计方式。

● 启示

通过反复对比分析和思考,我认为开发演示文稿模块时,可以参考下图所示的编排框架。

可以看到,这个模型借鉴了前面总结的“采用灵活多样的活动形式”、“分段螺旋上升地安排内容”、“演示文稿模块适度提前”、“以制作图片幻灯片为切入点”、“先侧重制作技能后侧重展示技能”等编排原则,力求充分适应小学生的年龄、兴趣、知识、认知结构等特点,从简单到复杂、由浅入深、循序渐进地安排模块内容。实际上,这些编排原则不仅对演示文稿模块,对整套教材的设计和开发也有很好的指导作用,对小学信息技术课程内容的设定和教学实践也有借鉴作用。

参考文献:

[1]于颖,胡金艳,李艺.试谈小学信息技术教材的内容编排[J].课程·教材·教法,2007(5):72-76.

[2]张萌.浅谈开发信息技术教材的新思路[J].现代教育技术,2005(4):21-25.