凝聚智

这是平凡生活中不平凡的时刻,2011年7月,灿烂的阳光普照着大地,创新的梦想插上了翅膀;雄伟壮阔的太行山麓,迎来了拥有火一般热情的人们,他们来自五湖四海,为了同一个梦想聚集在一起,凝聚着智慧与力量,挥洒着汗水与激情。

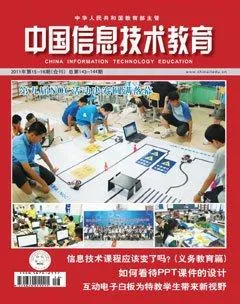

河北石家庄,第九届“全国中小学信息技术创新与实践活动(简称NOC活动)”决赛现场,来自32支代表队、1000多所学校的近700名参赛学生、200多名指导教师和1200多名参赛教师,围绕着16个师生赛项,掀起了NOC活动崭新的篇章。

这一刻点亮智慧、放飞梦想,这一刻又是如此平凡。为了这一中小学信息技术教育领域最权威、最专业的赛事之一,九年来,我们众志成城,不曾放弃创新的梦想,不曾停下实践的脚步;九年来,我们兢兢业业,无时无刻都怀揣着同一个信念—创新,我们永不止步。

九年的风雨同舟、九年的辉煌成就,各界人士和全国师生一起,用睿智与热情,使每年一度的NOC活动,承载着大家火红的热情活力、碧绿的蓬勃朝气、蔚蓝的包容创新、嫩黄的生动快乐和墨黑的庄严公正。

就这样,NOC活动坚持以创新为主线,以信息技术为依托,通过创新和实践,推动着我国中小学信息技术教育的普及。2012年,NOC活动将迈入她的第十个年头,继续谱写新的辉煌篇章,继续因你而绽放光芒!

田淑兰:NOC活动为学科学、爱科学、讲科学提供载体

2011年7月19日,教育部关心下一代工作委员会主任,中纪委驻教育部纪检组原组长、党组成员田淑兰出席了学生决赛颁奖典礼。

田淑兰在讲话中指出,胡锦涛同志在全国教育工作会议上的讲话强调,“要以教育信息化带动教育现代化,把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略”。NOC活动以信息技术为切入点,以倡导创新精神、提高实践能力、展示实践成果、培养创新人才为目标,为广大青少年学科学、爱科学、讲科学提供了载体,为普及信息技术应用、推进素质教育打造了平台,为学生们的快乐成长打下了基础。

邢胜才:教育创新要依靠年轻一代

2011年7月19日,中国发明协会常务副理事长、中纪委驻国家知识产权局纪检组原组长、党组成员邢胜才出席了学生决赛颁奖典礼。

“当前社会发展已经进入创新时代,我们面临着重要的机遇和挑战,必须在提高创新能力、转变发展方式上有大的发展和大的突破。”邢胜才表示,无论是科技进步还是教育创新,都要依靠包括在座学生在内的年轻一代,历经九年的全国中小学信息技术创新与实践活动,始终抓住创新和实践的主线,并与信息技术的应用紧密结合,在培养创新型生力军、增强知识产权意识方面起到了重要的作用。

丁新:创新是NOC有生命力的关键

2011年7月23日,中央电化教育馆副馆长丁新出席了教师决赛颁奖典礼。

丁新指出,“近几年的活动,得到了很多教师的认可,因为活动有很多的创新,这也是活动有生命力的关键。NOC活动自举办以来,扎根于中小学信息技术教育领域,其中面向教师开展的竞赛项目,旨在提高一线教师将信息技术应用于教育教学的能力。中央电化教育馆一直大力支持NOC活动,本届还希望通过参与主办的方式,提高赛项的含金量,为培养具有创新精神和实践能力的综合型人才做出更大的贡献。”

★学生赛场上的韩国籍小朋友

江浩凖,无锡市新区第一实验学校五年级学生,NOC学生决赛虚拟机器人迷宫赛项参赛选手。

年仅13岁的韩国籍学生江浩凖,经过层层角逐,最终获得一等奖。这位精通韩语和汉语,还会说一些英文的小学生,凭借学校“编程拓展课”上的突出表现,成为学校重点培养对象。此次参赛,原本参加“虚拟”项目的他,却“移情别恋”对“实体”项目产生了浓厚的兴趣。江浩凖告诉记者,在几天的决赛中,他最大的收获就是结识了参加“实体”机器人比赛的朋友。喜欢挑战的他,希望明年能参加“机器人场地越野”赛项。指导教师高兴地说:“这次没有白来,NOC让江浩凖对自己有了更高的期望,相信主动参与一定比被动接受提高得更快。”

★自古英雄出少年

“发明创新”竞赛小学组决赛中,重庆涪陵最小崽儿(男孩的称呼)8岁的参赛选手杨灿的作品《扎带》,一举夺得了一等奖。杨灿成为本次决赛年纪最小的获奖选手。

2003年6月出生的杨灿,是重庆市涪陵区第七小学二年级学生。2岁起便接触航模,爱好广泛,每周都要购买新的积木来拼装,还把以前积木上的零件重新组合成新的积木。

一次,杨灿的父亲带他去看展出,发现工人师傅在撤展时将捆在展棚上的扎带一根根割断,而目前市场上的扎带都是一次性使用的,当时杨灿便想到如果能有一根可反复使用的扎带就好了。有一天,他在玩扎带时,突然发现了增大带卡舌与卡齿的距离就能让卡条轻松退出,于是在父亲的指导下发明了带拉环的扎带,可以反复使用,节约成本,低碳环保。

★“把电子杂志、数字地球软件等带回西藏”

“这次参加NOC决赛我很兴奋,因为接触到了电子杂志、几何画板、数字地球等软件,这些在西藏基本上还是空白,回去以后我会把这些新软件介绍给我们其他老师,我自己也要加紧努力学习,争取在组织学校老师培训的时候,能熟练地教他们使用。”来自西藏昌都第一高级中学的姜新科在第九届NOC活动教师决赛现场对记者如是说。

晋升为学校电教中心主任的姜新科已经是第二次参加NOC教师决赛。自2002年首次接触“课件制作”开始,他一直在努力地带动周围的教师将信息技术应用到教学中,用以提高教学效果。但由于西藏当地的整体环境和意识、“灵活运用信息技术授课的技术和思路”还是远远落后于东部地区,这让经常走出西藏与东部地区教师频繁交流的姜新科比较苦恼。好在,近几年来,西藏地区在推动信息技术与课程整合方面投入很多,虽然“与东部教育还有差距,但比2008年以前有了很大改观”。

总喜欢“摸索点儿什么”的姜新科此次来参加NOC教师决赛,还初步了解了一下NOC学生赛项的信息,虽然他之前一直担心学生在“编程”等方面有欠缺,但是他认为组织他们学校的高中生参加NOC活动是很有必要的,这既能扩大他们的视野,更重要的是能激发他们的兴趣爱好。他告诉记者,计划明年组织学生前来参加“漫画创作”、“视频创作”等赛项,让学生在比赛和交流中得到提高。

精彩纷呈 彰显创新

颁奖典礼是决赛的高潮。

创新作品回馈主办方

7月19日,学生决赛颁奖典礼举行。教育部关心下一代工作委员会主任、中纪委驻教育部纪检组原组长、党组成员田淑兰,中国发明协会常务副理事长、中纪委驻国家知识产权局纪检组原组长、党组成员邢胜才,NOC活动组委会主任、中国教育电视协会会长宋成栋,河北省教育厅副厅长闫春来,石家庄市人民政府副市长张妹芝,鹿泉市人民政府市长董晓航等领导和嘉宾出席了颁奖典礼。

颁奖典礼上,“漫画创作”赛项获奖选手代表向田淑兰赠送了自己的作品,田淑兰对小选手的创作思路及技术功底给予了肯定,并称其为“很有价值”的礼物。随后,田淑兰代表活动主办方向甘肃西宁中小学生赠送了一万套“NOC动漫创作平台”,该平台对于培养学生的创新精神、提高学生多媒体创作与应用的实践能力均有帮助。

同台对话畅谈教育热点

7月23日,教师决赛颁奖典礼举行。中央电化教育馆副馆长丁新,中共河北省纪委驻教育厅纪检组长、河北省教育纪工委书记郭景茹等领导和嘉宾出席了颁奖典礼。

颁奖典礼中,组委会设计了一个特别的“对话”环节。由一线教师、校长与专家、领导面对面,就当前“网络环境下的教师专业发展”这一热点话题现场互动、畅所欲言。来自山东省淄博市张店区实验中学的何晓、黑龙江省哈尔滨市东风小学的张妙华、西藏昌都第一高级中学的姜新科,与领导和专家一起发表了他们对这一话题的见解。

精彩纷呈彰显创新精神

可以说,第九届NOC活动决赛的颁奖典礼,整体都有创新,如播放优秀作品展示短片、展现当地师生精神风貌的文艺节目、竞赛过程精彩视频回放等环节,均博得了与会代表的充分肯定。不论是颁奖典礼的创新环节,还是整个决赛中的点点滴滴,都彰显着NOC用自身的创新行动,为活动增添标杆榜样的正面意义。

让创新之花,朵朵绽放

——学生赛项规则变化,集中考查选手创新实践能力

编者按:创新是一种呼吁而不是一个口号,创新是一种实践而不是一个空想。我们可以站在赛场中任何一个角色的角度去思考创新,学生、教师、评委,也许大家对创新的理解各有不同,但是无论如何,你不会否认那是一种关乎民族振兴的力量。以竞赛的评价标准、规则的不断改进变化,来为学生创新能力的发挥提供导向,为教师高效整合课堂提供思路,为培养下一代的创新实践能力而奋斗。这是本届NOC活动身体力行的准则,也是NOC活动一贯坚持并将继续坚持的宗旨。坚持创新与实践的方向,搭建促进学生发展的平台,让承载着祖国未来使命的花儿,朵朵绽放!

在第九届NOC活动学生赛项中,视频创作、动画制作、主题网页探究等赛项的规则,较往年相比均做出了调整,成绩的好坏并不单凭选手的信息技术操作能力而定,反而更加看重其作品的思想性及创意等。规则的“升级”,也为受地区经济等条件限制的选手提供了展示思想高度的机会,为祖国创新的花朵提供了肥沃的土壤。

训练思维强度,争做创新人才

没有DV、没学过任何拍摄技巧、第一次接触会声会影软件……在视频创作赛项中,来自上海市复兴高级中学的学生陈妍妍,获得了该赛项全国排名第五的好成绩,成为该赛项高中组前十名中为数不多的内地选手(其他多为澳门选手)。然而,对于名次她并不急功近利,正如她自身对创新的理解:“对独一无二的强烈追求,长时间的独立思考,单纯的动机”。虽然她并不能摆弄炫目的视频特效,也仅仅初识拍摄时需要的技术应用,可她却另有优势,评委对她的评价是“思想性很强”。她将这一点归功于平时从阅读与思辨中获得的帮助与快乐,而成全她的还有本届NOC在赛项调整过程中的着眼点。

谈起本届视频创作赛项的规则变化,用评委黄嘉文的话说,“强调了作品的艺术性、观赏性、创新性,作品的思想性以及创作灵感被重视起来”。这样的改变,意在鼓励学生创新、发散想象、张扬个性、不拘泥俗套,降低了对于参赛选手技术水平的过高要求,为很多思维开阔的学生提供了发挥的平台。给黄嘉文留下深刻印象的还有澳门学生的作品,无论技术、艺术、思想都让人震撼,部分作品甚至达到大学中级阶段水平,究其原因,在于澳门教育的积极引导,对思维创新的不断激励。而反观内地个别作品,能做到立意新颖、思想创新的却都“恰巧”没有教师指导,这也为内地教育工作者敲响了警钟。

领会教育真谛,培养创新人才

来自福建省福州第三中学的杨冬雁,本届带来了她的视频作品《支途》并获得了大赛一等奖的好成绩,未能进入前十名,促使她对作品产生了更多的反思与改进。谈到作品,无论是主题处理上的凸显青涩,还是设备的不尽完善,都给她留下了诸多遗憾。为此,其指导教师陈阜东直言不讳,学生作品中的优缺点,与其自身的功底有关,同时也有指导教师的责任在其中。 拍短片其实和拍电影一样,需要解决方方面面的事情,包括剧本、拍摄、后期编辑、音乐等。而教师的知识能力也是有限的,因此应该和其他教师合作进行指导,取长补短非常重要。当谈到短片中学生的原创思维时,他认为,教师可以给学生方向,但绝不应当过多地参与到制作过程中,否则会在不经意之间抹掉学生很多思维的闪光点,放开手让他们自己做,往往会有惊喜出现。

来自山东省昌乐二中的董有超老师,在指导学生制作视频时也感觉到,学生视频创作的关键是有敏锐的眼睛和感性的心,放手让学生尝试能够得到更多意想不到的收获。指导教师应该引导学生深入生活,挖掘生活中的视听元素,用DV设备按照一定法则记录下来,才会为视频创作提供良好的素材。素材采集到位,视频创作便成功了一半。同时,加大引导学生提炼生活素材的能力,提高学生的综合水平,也是指导教师应该做到的。

赛项规则变化,成就创新人才

除了视频创作赛项,还有几个赛项的规则也发生了变化。担任动画制作赛项评委的杨亚敏表示,这届动画制作赛项除了规定主题作品外,允许参赛选手自己确定主题,这个变化极大地扩大了参赛选手的选题范围,同时也给了参赛选手发挥的空间。变动的原因主要是想通过学生的自主选题,体现出参赛选手的创新能力。

这样的规则变化也让本届参赛作品的层次明显提高,参赛选手的创新能力得到了很好的体现,学生的创意得到发挥,不少参赛选手从自己的角度来创作作品,非常有创意。

与此相仿,主题的开放也为主题网页探究赛项带来了更多惊喜。该赛项主任评委叶平也表示,规则的变化,使活动更具有开放性,更加贴近学校研究性学习活动的实际情况。此外,决赛过程更加强调现场制作的环节,并给予了较高的评分权重,要求选手在现场通过探究,自行收集素材资料,合作完成网页作品制作,也测试了参赛选手的动手实践能力。

金陵:以竞赛评价标准引领“整合”发展

第九届NOC活动教师决赛中,网络教研团队竞赛作为广受欢迎的赛项之一,吸引了166支团队、近500人前来参赛。该赛项裁判长、江苏省苏州市电教馆原馆长金陵告诉记者,网络教研团队竞赛的目标就是促进教师现代化的专业发展,更好地提高新时代教师的整体水平。在第九届活动中,该赛项完善了评分标准,对于信息化教学设计这一项,明确了40分的大比重是针对课程整合的考核,在这40分中,又进行了进一步的细分,包括对整合类型、资源呈现方式、整合的不同层次、整合点在教学中的地位和作用等的考核,这些是往届所没有的。金陵相信,当选手深入了解了这几个标准,一定会提高他们信息技术与课程整合的层次,在深度与广度上有更广泛的拓展。

此外,金陵补充到,在网络教研团队竞赛中,教师不仅要具有网络教研的能力,而且要在网络教学中作一位自觉的资深管理者,同时需要具有技术素养、视觉传达素养,甚至还要有一些艺术素养。当前的课程标准对教师教学提出了三维要求,教师要对提高学生的审美能力、情趣思想起到作用,更重要的是在贯彻新课程方面,在教学方式、课程管理方面都要有所提高。教师不能为技术而技术,要在整合中把技术当成“支架”,要关注学生完成学习任务的积极建构。

据了解,今年,网络教研团队竞赛的参赛规模比往届又有明显增加,有一些参赛教师已经能很好地把新课程理念应用到教学中,而且出现了跨校团队。金陵对此很欣慰,他表示,网络本身是跨越时空的,这就为跨校合作、跨区域合作创造了条件。他认为,教学研究是对问题的深度探讨,但在常规的教学环境下会受到一定局限,而网络空间却很少受限,只要有时间、有网络,就可以通过网络和同行、同伴进行深入交流,这是对传统交流的补充,可以让教师的思想、认识不断深化。

初娜娜:多媒体教学工具不可为用而用

“多媒体教学工具评优”是NOC活动的教师赛项之一,其前身为“优秀课件评选”。赛项更名,其意义更多在于“与时俱进”。该赛项裁判长、北京教育学院初娜娜教授告诉记者:“我认为赛项的名称改得很好,顺应了教学工具的发展趋势。修改后的赛项名称比较宽泛,使得更多的媒体工具以及更多类型的软件都可以进入到这个赛项中。”

提及评判标准,初娜娜表示,一个好的多媒体教学工具首先要建立在教育思想引领的设计基础之上,接下来要能解决教学过程中遇到的重点疑难问题,再有一个标准就是要看这种多媒体工具能否达到良好的教学效果。

而怎样评价多媒体工具的有效性,初娜娜补充到,如果不用多媒体教学工具会使教学效果大打折扣,那就证明了这个工具的有效性及不可替代性。初娜娜认为,一个好的多媒体教学工具,在课堂上要做到适时适中,要有实用性,不能为用而用。

第一次担任多媒体教学工具评优赛项的裁判长,初娜娜对考核内容和形式提出了自己的想法。她认为,从传统的课件比赛到如今的多媒体教学工具比赛,这个赛项已经发展得更加成熟,过去比较突出技术性,现在则更加突出有效应用性。

潘克明:坚持创新与实践的方向 搭建促进学生发展平台

活动宗旨:强调学生的创新与实践能力

作为第九届NOC活动学生赛项总裁判长,中国教育技术协会副会长潘克明就竞赛规则和评审流程的修改与完善等问题接受了记者的采访。他指出,“NOC活动的宗旨之一就是‘提高自主创新能力’,在赛项设置及评审标准制定上,NOC侧重的是参赛选手的创新意识和动手能力,呼唤的是参赛选手的原创水平,所以,我们在评审环节不断加大对参赛选手这两方面的考核力度,并不断提高现场的答辩环节及动手制作环节在总分中所占的比重。”潘克明还表示,不只是本届活动,今后,NOC活动还将继续探讨通过有效的方式考核参赛选手的创新实践能力。这种导向性,符合我国中小学教育教学改革与课程改革的基本要求。

组织策略:坚持普及性,拓宽交流视野

“普及性”是NOC组织工作的一贯宗旨,从第九届的参赛情况来看,“普及性”有了实质性进展。两岸三地、偏远地区均有代表参加,近1000名中小学生参加决赛,他们代表的是一个更庞大的参与活动的群体。“这就是NOC活动坚持‘普及性与提高性’和谐发展的成功之处。”潘克明分析道。

“港、澳、台地区和海外中小学师生参与的意义不只在于扩大了NOC活动的影响,更重要的是通过与这些地区师生的同台竞技与交流,能够使我们更加直接地感受到、了解到内地与这些地区在教育理念、教育教学改革、教育信息技术应用等方面存在的差距与不足。只有这样才能取长补短,将我们的教育教学改革、信息技术教育有效地引向深入!”潘克明还反复强调,不要怕差距,找到了差距,才能找到迅速缩短差距的有效途径与方法!

不变的实践原则:突出师生的主体性

随着颁奖典礼的落幕,第九届NOC活动圆满结束。明年,将是NOC活动举办十周年。潘克明也对未来的NOC活动发展表示了期许和鼓励,他认为,NOC即将走过十年却能够保持方兴未艾的发展势头,最重要的原因是坚持了以促进学生的信息素养、信息技能、创新意识和实践能力的提高和发展为活动的基本目标,突出学生的主体参与,突出创新意识与实践能力的引导,突出广泛的参与性,将信息技术的普及与提高紧密结合起来,符合国家信息技术教育的发展方向,符合国家课程改革的基本要求。因此,应该坚持“创新与实践”这个基本方向,突出活动的师生主体参与性,再接再厉,不断创新!只有这样,NOC才能办得更加有声有色有成效,才能更加受广大师生、学校和家长的欢迎,才能为我国的教育信息化做出更大的贡献!