论俄(苏)歌曲对我国抗联歌曲的影响

2011-12-29 00:00:00王岩

人民音乐 2011年7期

中俄音乐文化的相互交流有着悠久的历史。由于地理位置比较接近,俄罗斯音乐在我国东北地区的影响最先发轫,后来逐步遍及全国,无论是创作理论、音乐作品还是音乐家与音乐团体的]出活动等,都得到了各界人士的热烈欢迎并激起一波又一波学习俄(苏)音乐的热潮。近年来,关于两国音乐交流的研究文章屡见不鲜,其中不乏针对苏俄歌曲的研究①。本文将选择论述两首俄(苏)歌曲在我国特定的历史年代(抗战时期)和特定的群体(东北抗联②)之中发挥的作用,从微观角度阐明中俄两国音乐文化交流的巨大文化价值。

一、抗联歌曲中选用的俄(苏)歌曲曲调

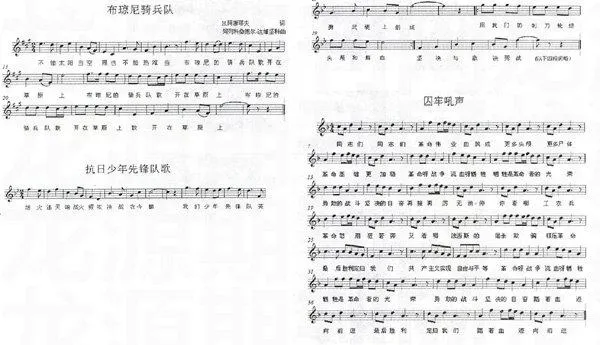

(一)苏联歌曲《布琼尼骑兵队》(H·阿谢耶夫作词,阿列科桑德尔—达维坚科作曲)。达维坚科是苏联第一次国内革命战争中成长起来的第一批专业作曲家,他善于革新和突出行军歌曲的典型手法,强调其中积极的、刚毅的特征。在他的领导下,当时国立莫斯科音乐学院理论作曲系大学生创作组曾创作了很多类似的歌曲。他在苏联第一次国内革命战争之后写的《布琼尼骑兵队》(见谱例1)流传极广,被公认为是早期苏联歌曲的经典作品。

抗联歌曲中,《誓死不当亡国奴》、《抗日少年先锋队歌》(见谱例2)《上前线歌》等使用了这首歌曲的曲调。

(二)俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》。该歌曲带有强烈的感情色彩,表达了穷苦的劳动人民面对强权所表现出的坚韧。那伴随拉纤的沉重的号子,能直入人心,引发人们对纤夫所代表的劳苦大众的深切同情。

抗联歌曲中,《囚牢吼声》(谱例3)、《听我歌》就选用这首歌曲填词,同样的曲调却明确地表达出抗联官兵强烈的爱国激情和抗战必胜的乐观信念。

二、俄(苏)歌曲对我国抗联歌曲的影响

(一)俄(苏)歌曲丰富了抗联歌曲的旋律。尽管在抗战时期抗联歌曲得到了“最广泛而又深入”的开展,发挥了巨大的作用。但是,限于当时的战争条件,抗联部队中并没有专职的音乐工作者。而要在抗日军民中开展歌咏活动,必须要有能让广大群体接受的旋律以便迅速传唱。这就表现在目前搜集到的419首③(实际数目应远超于此)抗联歌曲中以选曲填词为主要创作方法的数量最多,详见下表:

在填词歌曲中,选用美、俄、日、法、澳等外国歌曲曲调填词的共有47首,其中俄(苏)歌曲曲调有5首。

注:美国歌曲为《鸠伽进行曲》;法国歌曲是《约克兄弟》和《枫叶树》;日本歌曲是《日本海军》和《学生宿舍的旧吊桶》;澳大利亚歌曲是《羊毛剪子咔嚓响》。

选曲填词的创作方式催生了抗联歌曲的“歌群”现象。如上表所示,抛开采用我国民歌小调填词的作品不论,几乎每一首传入的外国曲调都配有多首新词。尽管选用俄(苏)曲调填词的抗联歌曲数量不是最多的(外来曲调中选用最多的是日本歌曲《日本海军》,共有29首抗联歌曲选用该曲调进行填词),但也不是唯一的。而这些歌曲由于歌词的内容不同、节奏的不同、细节处理方式的不同(如添加或取消附点、改变若干音的音高或时值、增加或减少乐句等),歌曲彼此之间形成了犹如同宗兄弟一样的关系,它们在曲调上保持高度近似,但在其他方面又存在个性差异,有的保持原曲面貌,有的则根据歌词和情绪需要而有所变动,因此并不能取消每首作品的独立性。

造成歌群现象的原因是多方面的:首先,客观地讲,歌群现象并非抗联歌曲特有的现象,而是我国歌曲创作的传统特色。我国自古就有选曲填词的创作传统,宋以后形成了各种词牌和曲牌。这种填词的传统又经过元、明、清三朝至民国时期一直被不断强化,至抗联歌曲中歌群现象尤为普遍。其次,在抗战时期,东北抗联并没有专门的机构或专人负责音乐创作,这些歌曲全都出自各级官兵,他们本身并不擅长歌曲创作,所以创作歌曲占的比例不到1/5。再次,由于抗联官兵普遍文化程度较低,对于已有的曲调比较熟悉容易学记,而对于新曲调的接受程度不高,传唱也较少。所以为了能更快地推广歌咏运动,用原有的曲调去生发新的歌曲,不但可以有效地避免上述问题,客观上也促使歌群现象的继续发展。

(二)俄(苏)歌曲强化了抗联歌曲果敢坚毅的性格。尽管抗联歌曲中不乏婉约抒情的佳作,但作为军歌,尤其是战时音乐的重要组成部分,表现阳刚之气与乐观精神的英雄主义作品还是占据主流。

几乎无一例外,这些歌曲都具有趋于一致的外部特征:铿锵有力的节奏、整齐的句式、旋律号召性的大跳进行、富有战斗性的歌词内容等等。《布琼尼骑兵队》和《伏尔加船夫曲》也是如此。值得注意的一点是,前者使用了大调,始终洋溢着一种豪迈的激情,抗联歌曲也充分保留和表达该曲调原有的英勇无畏的性格特征。《伏尔加船夫曲》运用了劳动号子的原始音调,使用低沉的小调,表现了下层民众面对苦难时的忍辱负重——逐渐消失的歌声正是纤夫拖着沉重的货船远去的真实描绘。歌曲《囚牢吼声》在填词过程中,为了配合歌词逐渐高涨激昂的情绪,在乐曲的后段改变了原有曲调的逐渐减弱,将其替换为逐渐增强,表达了对法西斯的仇恨,增添了革命斗士视死如归的坚强性格和必胜的信念,这种信念是我军战胜日本法西斯的强大的精神武器,我军官兵正是凭借着勇往直前、奋勇杀敌的决心才能在一次又一次的艰苦卓绝的战斗中取得最终胜利。

与其说抗联歌曲中能接受上述两首俄(苏)歌曲是因为其曲调有一定知名度的缘故,毋宁说是因为其表现了广大军民的刚毅与坚韧的性格早已深入人心。这种选择表明,中俄两国音乐交流是以深层次的文化认同为前提的。由于我们和俄罗斯两个民族有太多相似的地方:一样的幅员辽阔,一样的多灾多难,一样的沉稳善良,一样的不肯屈服……所有这些,凝汇成“毋需翻译的世界语”,借助音乐语言,沟通了中俄两国的艺术思想。

结 语

每次听到俄罗斯的歌曲,不管是深沉、厚重的俄罗斯民歌,还是乐观、向上的苏联歌曲,总会激起我们对自己青春、生命的某些记忆。今天,在庆祝抗战胜利之际,我们可以沉醉于《纺织姑娘》、《红河谷》、《红莓花儿开》的优美抒情,同样不应忘记,在战争年代里俄(苏)歌曲亦曾直接影响了抗联歌曲的创作,带给我们无穷的力量。

参考文献

[1]韩玉成编《东北抗联歌曲选》,长春:北方妇女儿童出版社1991年版。

[2]李敏选编《东北抗日联军(流行)歌曲选》,哈尔滨出版社1991年版。

①薛范《俄苏歌曲珍品选集》,上海音乐学院出版社2007年版。

②东北抗日联军是经历了东北义勇军时期(“九·一八”事件后至1933年)和革命军、同盟军、游击军时期(1933年?觸?觸改称之前),直到1936年才根据党中央“加强统一领导”的指示,改称为“东北抗日联军”。

③此数据根据笔者目前搜集到的两部抗联歌曲专辑《东北抗联歌曲选》《东北抗日联军(流行)歌曲选》统计而成,已将重复收入的歌曲去掉。

王岩 哈尔滨师范大学音乐学院讲师(责任编辑 荣英涛)