莫扎特歌剧《魔笛》中的“3”原则

2011-12-29 00:00:00潘达

人民音乐 2011年7期

莫扎特的歌剧《魔笛》自1791年9月30日在维也纳郊外剧院首]以来,经历了二百多年的沉淀与考验,至今仍是最受观众欢迎的、上]次数最多的歌剧之一。从其文化内涵上看,《魔笛》绝对不是一部简单的歌剧作品,其剧情和中心立意有着十分深远的意义。本文将通过对《魔笛》剧情中突出的与数字“3”相关现象从现象到本质的剖析,逐步揭示《魔笛》与其社会时代背景以及西方近代“共济会”之间的隐形内部关联与相互影响。

歌剧《魔笛》剧本的真正的始作俑者

如果要讨论《魔笛》的剧情和“3”之间的关系,要先从它的歌剧剧本入手。《魔笛》剧本的作者席卡内德①是莫扎特时代“维也纳郊外剧院”的剧院经理。他对《魔笛》这部歌剧的创作灵感来源于童话集《金尼斯坦》中的一篇叫做《露露或魔笛》的德国童话故事。这本童话集的出版者马汀·维兰②同时也是启蒙运动时期③德国一位有名的文学作品翻译家和出版商。但这篇童话的真正作者是马汀·维兰的女婿里伯斯基德④。后者是一名天主教牧师,他与马汀·维兰的女儿于1788年结婚,并在同年创作了这篇童话。因此,这位多才多艺的牧师才是歌剧《魔笛》之父或是始作俑者⑤。没有他,今天就不会有《魔笛》这部百年经典歌剧名作了。

但值得一提的是,席卡内德并没有完全照搬这位牧师作家的原作。因为在更早些的时候,这位老板的一位朋友就用这部童话为剧本雏形,制作了一部名叫《吹低音号的卡斯巴尔或魔法齐特琴》的歌剧,且在当时也获得了不小的成功。这也让席卡内德很是挠头,他不得不将《露露或魔笛》的情节做了较大的调整。不过也正是这个无奈的“调整”,才反而造就了日后歌剧《魔笛》的成就与影响。并最终确立了数字“3”在这部歌剧中处于“领导位置”的重要地位。

剧中的众多“3”要素

关于《魔笛》的剧情,歌剧爱好者们都是耳熟能详。说到细节,大家也同样不难发现歌剧中颇多的“3”元素⑥:第一幕开始就出现的夜后的3位黑暗使者也就是3个巫婆;塔米诺试图闯进神殿时,又遇到暗示和鼓励他的3位侍童;3座写有鲜明标志概念的庄严神殿,涉险过关之前的3项约定限制:“坚定、忍耐、沉静”;以及男女主人公战胜并顺利通过的3次人性考试和以3座大神殿为主题的贯穿歌剧始终的总体舞台画面等等。就连歌剧开始的“序曲”也是以莫扎特最为得意和擅长的带有3个降号的降E大调开始,而这又是一个不折不扣的神奇数字“3”。随着歌剧序曲开头的3个“三和弦”的奏响,有着鲜明寓意的歌剧剧情就此展开……显然,这一切并不是巧合,而是别有一番洞天。

在2007年德国的一场《魔笛》公]上,笔者有幸扮]王子“塔米诺”一角。排练时,由于不熟悉歌剧深层寓意,在第二幕出入三座神殿时我曾两次路线顺序,并因此被导]和指挥提醒。当时我心里颇不以为然。经验丰富的导]看出了我在这个知识上的盲点,便耐心地给我讲解:原来神殿上写着的“智慧、自然、正义”虽然和整个带有童话色彩的剧情不相符合,但绝非是空(来风。这三座带有政治、理性和社会人文哲学色彩标语的神殿体现了当时社会文化与阶级团体中隐藏的一个”庞大神秘组织”的精神“宣言”与“力量”。这个组织就是伴随着近代整个欧洲社会文明发展的秘密组织“共济会”

西方近代“共济会”

共济会是世界上最大的地下神秘组织。⑦西方近代共济会成立于17世纪末、18世纪初的英国,英语称之为(Freemasons,全称:Free and Accepted Masons)。它推动了启蒙运动的发展并最后直接导致法国大革命的爆发。共济会组织宣扬博爱(Bruederlichkeit)、自由(Freiheit)、平等(Gleichheit)、宽容(Toleranz)与慈爱(Humantaet)。并以美德精神,追寻人类生存意义,号召建立和平理想的国家。这与歌剧《魔笛》中宣扬的“智慧”、“理性”和“自然”有异曲同工之处。世界上众多著名人士都是共济会成员,其中不乏众多我们熟知的文学和音乐艺术方面的巨匠,如:歌德、门德尔松、席勒、海顿(可惜由于工作上的胆小和懦弱,中途被除了名)、莫扎特等。⑧

仅从共济会的标志上,我们就不难看出它与数字“3”的紧密关系了。首先映入我们[帘的是测绘使用的工具:方矩和圆规。工具代表会员不断完善和提高“自我”。曲尺摆放为向下的正三角形,意为真理。圆规摆放为向下的三角形,意为道德。上下两三角形相互交合相连,代表着真理和道德的统一和协调。而在曲尺圆规间,又有一个大写的字母G则代表了“神”(GOD),同时也是“几何学”(Geometry)的缩写。也有人认为它可以引申为法典或规范的意思。⑨在共济会中,圆规、曲尺和法典被视为会员完成人生实践、突破三重黑暗以及重见理性光明三部曲必不可少的工具。而这个重要的过程也被称为“3”大明光或叫“三重伟大之光”。所以,从会徽上我们就可以知道“3”在共济会中有着极为特殊的象征意义。

莫扎特、席卡内德与共济会成员基瑟克的合作

奥地利最早的共济会诞生于1742年的维也纳,1784年奥地利共济会总会成立。和睦会所大师伊格纳茨·冯·伯恩⑩出任共济总会第二任总会长。莫扎特加入该会之后,遵守共济会各项宗旨,对待各会员都像兄弟们一般。当另一位会员希卡内德——这个不是莫扎特分会的“兄弟”碰到困难时,他也很愿意去帮助他。身为剧院经理、剧作家和歌唱家的希卡内德,由于不善经营,他的剧团自1790秋就濒临倒闭。翌年,他找到莫扎特,请求他为自己的剧院写一部挽救剧院观众的歌剧,来摆脱窘境。而且他还声称已经发现了一个非常神奇和有趣的题材(即《露露或魔笛》)⑾,一定能引起观众关注。此时,早些时候已经开始为席卡内德工作的一位合唱团团员卡尔·基瑟克⑿走进了他们的视线。他们三人组成小组,一同来创作这部歌剧。基瑟克是一个非常有想法和才干的剧本作家。在1789到1800这11年间,他共创作和翻译了15本歌剧剧本。由于他自始至终都是一位忠实的共济会成员,所以他自然而然地向作品中注入了诸多共济会的元素。正是因为他,共济会的思想才能在《魔笛》中得以确立并体现。以至于在《魔笛》公]之后的很长时间里,他多次向公众表示,自己才是《魔笛》剧本的真正作者。关于这一点,至今在“莫扎特研究协会”中还有着不小的争议。正是凭借自己在语言和戏剧方面的天赋,基瑟克分别在1793年和1794年把莫扎特的两部意大利语喜歌剧《费加罗的婚礼》和《女人心》翻译成了德文的歌剧版本。

由于基瑟克的加入,原本小小的一篇童话故事才脱胎换骨,变成了一部构想巧妙、寓意深刻、带有十足政治文化特征的歌剧作品。从《魔笛》的整个剧情来看,写在三座神殿上的赫然醒目的标语才是全剧的重中之重。其实,在共济会组织当中,本来就有“智慧”、“理性”和“自然”三神殿。而且在举行会员入会仪式时,敲三次门也是必定的程序。这一特性,在剧中多处以三重奏(Trio)以及连续]奏的三和弦的方式得以显现。因此,当我们发现剧中迷惑“王子”的巫婆是3个、服侍公主的侍童是3个、涉关前的约定限制为3个(坚定、忍耐、沉静)以及男女主人公通过并战胜的人性考试为3次⒀,就不足为怪了。

作品所反映的真实社会背景和阶级面孔

其实,共济会思想不仅仅是在《魔笛》中通过数字“3”来被加以表现和说明的。在席卡内德、莫扎特和基瑟克三人的通力协作下,除了象征数字“3”之外,共济会思想更是在整个剧情和人物角色之中都很详实地得到了体现和表达。

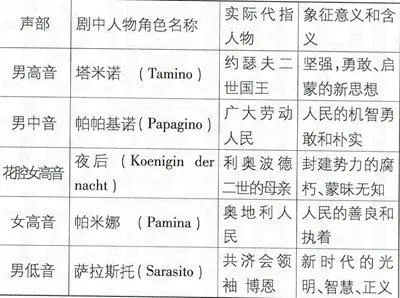

总体上说,歌剧的内容是以共济会的理想为蓝图,即表现真正的“爱”和它如何有助于“善”去战胜“恶”的这一主题。⒁当时,罗马帝国皇帝利奥波德二世,在继位后的3年之间(1790—1792),与其宗族一同压制共济会的活动。或许是受到共济会的命令,莫扎特等三人随即便将主张正义、智慧、仁慈的“共济会”挑战封建恶势力对其压制的抗争,对应地体现在了剧中男女主人公对强恶势力的反抗以及对恶势力重重阻挠的挑战上面。实际上,剧中每个角色都指代着现实生活中的人物(见下表)。

在智慧与音乐完美组合下,共济会思想在歌剧中的得到了最佳的体现,而《魔笛》也不再仅仅是一部普通的艺术作品,它的剧情与实际生活中的政治文化背景发生着千丝万缕的联系,剧中的主角们也都指代着生活中的各社会阶级力量。从各阶级之间的矛盾与力量对抗中来看,“善”最终战胜了“恶”,光明与智慧最终战胜了蒙昧与腐朽,而这恰恰也是18世纪浪漫主义音乐产生的思想源头。

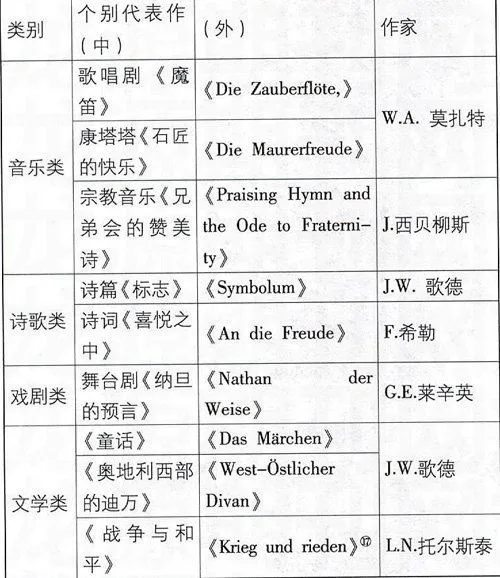

西方近代“共济会”的文学作品与政治影响

不仅《魔笛》一部作品,在莫扎特短暂一生中创作的大量作品中,还有很多是专门明确只为共济会而创作的。例如,艺术歌曲《神圣同盟》⒂(《O heiliges Band》KV 148)、《流浪之旅》(《Gesellenreise》KV 468),还有《共济会殉葬曲》(Maurerische Trauermu