大家风范 不拘一格

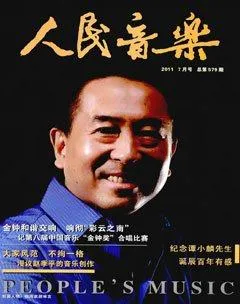

我国现当代作曲家中,真正由“必然王国”进入“自由王国”者为数不多,赵季平便是其中的佼佼者。笔者无论从人民音乐出版社策划、出版《中国当代作曲家曲库》(作品遴选和总谱)过程中以及在多次聆听赵季平作品音乐会上,感受最深的是他众多音乐作品总有一种震撼人心、沁人肺腑的艺术魅力。他的音乐创作,无论高雅的交响乐、民族管弦乐、交响诗、舞剧、艺术歌曲还是通俗题材的电影、电视剧音乐,都有着一种创新意识与回归传统的结合,有着从民间音乐沃土中提炼出富于鲜活生命的音乐语言,听来不同凡响,回味无穷。

笔者长期从事民族器乐工作,因此,对他创作的一大批音乐作品格外关注。本文岂敢妄加“评论”?仅以漫议方式谈一些个人的感悟与浅见。

一、家喻户晓的知名度

作曲家在听众心目中最重要的当然是他们创作的音乐。但是一般说来,听众最熟悉的往往是从事二度创作的表演艺术家或演奏团体,他们的“知名度”常常超过一度创作的作曲家,原因在于作曲家只是一个“幕后”的隐形人物。赵季平却似乎是一个例外。他是中国自改革开放以来涌现的一位在海内外享有盛誉的、真正著名的中国作曲家。从上世纪80年代初,电影《黄土地》广泛上映以后,赵季平的名字在音乐界格外引人瞩目。接着,他又为张艺谋及其他导演的《红高粱》、《菊豆》、《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》、《五个女人和一根绳子》、《心香》、《孔繁森》等四十余部电影谱曲;电视剧音乐《水浒传》、《笑傲江湖》、《大宅门》、《乔家大院》等音乐也都由他作曲。他还为舞剧《大漠孤烟直》(在台北首演)、《晴天·恨海圆明园》(在北京首演)成功地谱写了音乐。从上世纪80年代到90年代,由于赵季平和张艺谋等导演的密切合作,随着电影“高票房”的放映和电视剧的热播,他和张艺谋的名字几乎是家喻户晓、备受尊崇,如从音乐这一角度评论,他的知名度恐怕在张艺谋之上,因为音乐的传播有着更为广阔的时空,人人爱听,人人爱唱。

赵季平的知名度不仅在音乐界、文艺界,在广大人民群众中也广为认知。我曾问过几位普通百姓朋友:23fac1a12869dd949676136bca77305d“你知道赵季平吗?”“你听过《好汉歌》吗?”回答是:“知道啊!不仅听过还会唱呢!写的好啊!”一提起《红高粱》,很多人对故事情节或许都淡忘了,但“妹妹你大胆地往前走啊!往前走,莫回头!”那种几乎是直着嗓子“喊叫”的歌声却有着原始的奇特魅力,至今让人记忆犹新。同时,在音乐界内行人心目中,赵季平更享有“神来之笔”的音乐创作美誉,他的许多高雅音乐作品同样受到人们高度好评。在《中国当代作曲家曲库》2007年首批入选的15部作品中,就有赵季平的《第一交响曲》、《第二交响曲——和平颂》、交响组曲《乔家大院》等。系列化出版“曲库”是人民音乐出版社极具远见的一项善举,成为将中国当代作曲家的作品推向世界的一部“重典”。对于繁荣我国音乐创作,促进音乐文化的发展是很有力的实际举措。赵季平能够创作多种类型与形式的音乐作品,而且受到社会各阶层听众的广泛喜爱与欢迎,说明他的音乐创作功力的确不同凡响,具有“雅俗共赏”特色。恕笔者冒昧说一句:我国文艺界目前不乏“浮躁”之风,随意冠以“著名某某家”的人实在太多、冠烂了,损伤了真正意义的“著名”,对于音乐文化事业发展有害无益。笔者更愿意称呼赵季平是一位受到音乐“圈内人”和“圈外人”双重钦佩和喜爱的作曲家。

二、精品迭出的成功率

衡量一位作曲家音乐创作的时代高度,“精品迭出”和“成功率”是两个极其重要的标准。尤其是高成功率,写作一部(首),成功一部(首),流传一部(首),这并非是每一位作曲家都能做到的。赵季平的创作除影视、舞剧音乐之外,对其他各种器乐形式也有广泛的涉猎。如交响音画《太阳鸟》、交响叙事诗《霸王别姬》,这两部作品由柏林爱乐交响乐团在德国首演;《关山月——丝绸之路印象》,由大提琴家马友友在美国首演;他谱写反映“南京大屠杀”史实的《和平颂》,从南京演到北京,不仅受到党和国家领导人的高度重视和肯定,同时也受到中日两国人民的热烈欢迎。他将音乐部分单列为《第二交响乐——和平颂》,不仅在两岸三地的乐团演奏,日本华乐团也专程到南京加盟演出。

赵季平的民族管弦乐作品,还有一个十分突出的特点——转换载体。除了《和平颂》外,还有电影音乐《心香》——他将自己最钟爱的核心主题改编为二胡协奏曲,将《心香》转换为独立成章的器乐作品;又将电视连续剧《乔家大院》的音乐转换为交响组曲《乔家大院》。由于观众十分熟悉并且非常喜爱这些音乐,随后又出现了民乐版的《乔家大院》(景建树移植)。再如《卢沟晓月——〈大宅门写意〉》也是从电视剧音乐中分离出来的器乐作品;民族管弦乐《觅》和《悼歌》选自舞剧《大漠孤烟直》第三幕、第二幕,两者均可列为独立的器乐作品;大型民族交响乐《华夏之根》以整台音乐会演释这一标题,其中有多首好作品,赵季平将《古槐寻根》转换为合奏作品后在海内外、专业乐团和校园民乐团频繁演出;民族管弦乐合奏《庆典序曲》更是广泛流传,久演不衰、上演率很高的佳作。

一部好作品需要广泛传播,才能为观众认同并留下一个较充分的认知过程。单一载体如电影、戏剧等既有广泛影响的传播渠道,又有流传一时易于“湮没”的局限。赵季平许多优秀的器乐作品正是由于转换多种载体而获得更加广泛认同,同时成为舞台上经常演奏的器乐作品经典之作。

赵季平的创作还有一个非常突出而醒目的特点——他不仅构思缜密、技术手段严谨而且民族音乐元素的含量十分丰富,并将二者结合得自然、流畅。他不是将民歌、戏曲音乐片段拿过来加上简单的伴奏或复杂的现代织体;也不是用一句民间音乐乐汇作动机再加上现代或后现代的写作技法“掰开揉碎”地作无穷的变化,单纯地彰显写作技术。他是根据内容的需要,将“手段”和“元素”用来表达真挚的思想感情。这也许是他能写出这么多优秀作品的重要成因。

三、平易低调的亲合力

随着如此大量作品的广泛流传,赵季平的桂冠、头衔越来越多、越大,分量越来越重。但他能十分清醒、冷静地对待自己,不张扬、不夸耀。对朋友一如既往地亲和善待,这一点,在界内朋友中有着非常好的口碑,这是由于他对长者、前辈的敬重,对同辈的尊重合作,对晚辈的耐心呵护赢得的。反之,有的人因奏他创作的作品一曲成名了,有的人因唱他一首主题曲一炮走红了,甚至出场费高于他的稿酬数十倍、数百倍,头脑越来越膨胀,表演越来越肤浅。赵季平对这一切都无动于衷,依然不断奋力地提高自己的创作水平。他追求的是为人民谱写出更多的优秀作品,而不是“钞票”与“桂冠”。在当前文艺界急功近利的环境下,这种低调品格更显得高贵,令人敬佩。

文坛盛传“文如其人”,而乐坛也有“乐如其人”之说。我们从赵季平作品中也能体悟到他那份感人的深情。从“妹妹你大胆地朝前走”这一句歌词,他几乎不是在谱写音乐,而是发自肺腑的强烈呐喊;从《古槐寻根》的音乐中,能想象出他是以怎样的情态解读如此深邃的对先辈的敬仰和对历史变迁的深情回眸;在《大漠孤烟直——觅》这部作品中,他调动了各种音色组合、重复数十次一拍或两拍的节奏型,非但毫无絮烦之感,反而令人感到这是在尽情倾诉、道白……。在他的作品中虽然写作技法十分严谨,但找不出为炫技而作的痕迹,他是用心灵、用真情在“表述”。从其大量“抒情诗”般的作品中能透视出作者的思想、品味和品格,音乐创作的成功和人品心灵有着一种什么样的关系,值得让人深思。

好作品无需包装,品格高尚的作曲家无需吹捧,他必然会在群众心底深深扎根,这才是最为珍贵、最有尊严的人格。

四、不拘一格的创新思维

从上世纪80年代中期至今,赵季平创作各种体裁的音乐作品,其总量之多、质量之好难以一一例举,其中广泛流传的、占作品总量的比例也难以精确统计。《中国当代作曲家曲库》至目前出版数十部总谱中,他有数部作品被编入,其后又出版了6部民族管弦乐作品,这些都是他最有代表性和影响力的作品。这些作品不仅受到国内外各阶层听众的欢迎,在香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚、日本等亚洲国家和地区也同样受到广泛好评。其中最根本的原因是他的作品具有不拘一格的创新特色,而且代表着中国当代音乐的主流文化。他是与人民同呼吸的作曲家,他写任何一部作品都格外认真地深入生活。因此,他写出的作品,既是民族的、又是鲜活流畅的,能够贴近人民的生活和感情,为广大人民群众接受与喜爱。不只是一部而是多部(首)、多风格、多式样的音乐作品。追根溯源,恐怕和他1970年毕业于西安音乐学院作曲系,1978年入中央音乐学院深造,又长期担任陕西省戏曲研究院副院长、陕西省歌舞剧院院长等经历有着密切关联。他的音乐作品,要“京味”有“京味”,要“晋味”有“晋味”,对西北黄土高原风味的把握更是烂熟于心,表面上看是“信手拈来”,实际上则是把中国传统音乐吃深、吃透了!在这样的基础上,运用现代音乐的创作技法,加之以创作时的激情和灵感,一部部优秀作品从他笔下倾泻而出,迎来了赵季平音乐创作生涯的黄金时代。

“只有民族的才是世界的”。也许是由于这些作品既有鲜明的时代特征又有突出的民族文化个性,不仅限于亚洲,在欧洲他的作品也同样受到青睐。德国柏林爱乐交响乐团是国际上的名牌乐团,不是任何作曲家作品都可以随意上演的,能同时首演赵季平两部作品,极为难得;1998年,美国华纳·特德克古典唱片公司与他签约录制他的作品专辑,这是“华纳”第一次与中国作曲家主动签约。“华纳”公司在国际唱片业和传媒领域是举足轻重的大牌公司,他们能如此看重赵季平并出版他的作品,更为可贵。由此可见,作为中国当代作曲家赵季平在国际乐坛上的影响,非同一般,可圈可点。

改革开放短短的三十年,在神州大地涌现出许多当代杰出的作曲家,赵季平则是这一群体中的佼佼者。在新的历史时期,希望他为人民写出更多更好的音乐,为当代中国文化的繁荣与发展做出更大的贡献。同时,赵季平担任中国音乐家协会主席之后,毋庸讳言,对于推进我国音乐创作更加有了“任重道远”的责任。记得有位学者说过:“中国音乐的前途,主要依赖于作曲家的创作。”中国音乐在国际上处于什么样的地位,我们自己心里最清楚不过。中国社会改革开放以来,音乐创作题材手法的多元化是历史上最为兴盛的岁月。“与世界音乐并驾齐驱”是中国音乐家近百年来的梦想,如何进一步实现这样的理想,也应是摆在赵季平面前需要思考的问题。这也算是笔者“漫议”的一点浅见吧。

朴东生 指挥家,中国民族管弦乐学会会长

(责任编辑 张萌)