耕地占用利益的博弈分析

2011-12-29 00:00:00方松海

中国经贸导刊 2011年8期

从20世纪90年代开始,各地与征地有关的纠纷时有发生。在当前加快推进工业化、城镇化的大背景下,以地生财的诱惑力越来越大,因土地相关利益而起的问题愈发严峻。本文根据企业、农户与基层政府的博弈框架,从理论的层面探讨问题的根源。

一、理论分析:企业、农户与基层政府的博弈框架

在分析政府与其他利益主体的博弈时,有两种思路:一种将政府看作独立于市场主体之外的与市场中的利益主体不同的社会生活中的利益主体,其超越性和公正性是利益均衡、利益博弈合法化的前提(孙立平,2006);一种将政府看作与一般市场中的利益主体没有区别、谋求自身利益最大化的利益主体,其行为选择取决于预期收益(徐江,2007等)。显然,在中国,中央政府具备在利益博弈中保持超越性和公正性的激励。基层政府更加符合丹尼斯大利C·穆勒(Dennis C·Mueller,1999)的观点:“毫无疑问,假若把权力授之一群称之为代表的人,如果可能的话,他们会像任何其他人一样,运用他们手中的权力谋求自身利益,而不是谋求社会利益”。何显明(2007)也认为在市场化进程中,拥有相对独立利益结构和自主性的地方政府一般采取效用最大化的行为策略。在政策制定和执行过程中,地方政府具有被动创租和主动设租的可能(McChesney,1988,转引自陆丁,1993)。

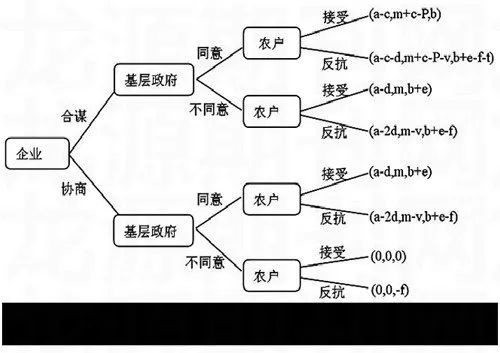

在耕地的保护和占用问题上,假设企业、基层政府和农户为博弈的主体,彼此之间为单次静态博弈,彼此知道可能会有哪几种选择的可能,但不能知道对方选择什么样的策略①。企业可选择与基层政府合谋或不与基层政府合谋(即与农户谈判)两种方案;基层政府不管企业采用何种方案,都可能选择同意或不同意;农户的选择可以是接受,也可以是反抗。

情况1:企业选择与基层政府合谋,基层政府同意合谋,为此企业需向基层政府支付c的费用,农户如果接受企业与基层政府合谋后的方案,将获取b的补偿,项目成功后,企业的毛收益为a,政府的基本收益为m,P为合谋后受惩戒的预期损失(同上文),企业、基层政府和农户三方的净收益为(