新疆边境贸易发展及边贸政策变迁

2011-12-29 00:00:00刘婷婷

中国经贸导刊 2011年21期

一、新疆地区边境贸易四个阶段的发展及政策演变历程

(一)新疆边境贸易起步及边贸政策摸索阶段(1982—1987年)

1、边贸发展状况

1982年以后,新疆边境贸易逐步恢复。1986年新疆地区边贸总额仅为76万美元,1987年边贸总额1604万美元,仅占当年进出口总额的0.5%。

2、边贸政策内容

1984年,外经贸部发布我国第一部针对边境贸易制定的政策——《边境小额贸易暂行管理办法》,为我国边境贸易政策的制定奠定基础。新疆政府也做出“全方位开放,向西倾斜”的决策,边境贸易得到进一步的政策支持。

起步阶段的新疆边境贸易,主体仍然是传统的易货贸易。外经贸部作为中央政府管理部门制定边贸政策,鼓励边境贸易发展,并将边境贸易纳入对外贸易政策统一管理的范围。

(二)新疆边境贸易发展及边贸政策扶持阶段(1988—1992年)

1、边贸发展状况

新疆对外开放的县市增加到25个。第二座亚欧大路桥贯通,实现了我国的兰新铁路和前苏联土西铁路的接轨。

新疆边境贸易呈现蓬勃发展的态势。一是规模大。传统的边民互市贸易以及中外双方地方贸易和商人之间的小额贸易都蓬勃发展。1992年新疆边贸总额占外贸比重的42.3%。二是速度快。1991年,新疆边贸总额比上年同期仅增长32.19%,1992年增速则高达229.1%。三是范围广。突破了毗邻国家在其接壤地区的两边各20公里内的区域限制,扩大到边境以外的个人、地区和国家。四是内容新。由传统的货物交易向经济、技术、劳务、旅游等全面合作方向发展。

2、边贸政策内容

这一时期国家大力扶持边境贸易。1988年,国务院发布《关于加快和深化对外贸易体制改革若干问题的规定》,边境贸易作为进出口贸易的一种特殊形式也获得了积极的发展。1991年,国务院办公厅发布《国务院办公厅转发外经贸部等部门关于积极发展边境贸易和经济合作促进边疆繁荣稳定意见的通知》,提出了对边境贸易的一些优惠政策。原苏联解体后,国发〔1992〕33号鼓励积极发展与原苏联各国的易货贸易,鼓励境外投资。国函〔1992〕61号批复赋予新疆扩大地边贸易经营权、下放外资项目审批权等8条优惠政策,是中央给地方政府放权较为广泛的时期。

边境贸易已经成为新疆促进地区经济发展的一个动力来源。传统的货物贸易开始向经济、技术、劳务、旅游等现代边境经济贸易转变。新疆自治区政府将促进沿边开放确定为区域经济发展的战略方针。

(三)新疆边境贸易平稳发展及整顿边贸政策阶段(1993—2001年)

1、边贸发展状况

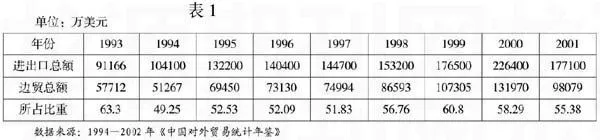

在1994—1995年全国边贸大幅下滑的形势下,同期的新疆边贸仍平稳发展(见表1)。

2、边贸政策内容

在入世等大背景下,国家整顿边贸秩序并限制之前颁布的优惠政策。1993年,国务院下发通知整顿边地贸易经营秩序,加强对边民互市和中外民贸市场的管理。国家恢复对部分边贸进出口商品的配额管理,实行严格的审批制度。1994年,新中国成立以来国家最高立法机关第一次对我国对外贸易的立法——《对外贸易法》颁布。中央政府统一制定、在全国范围内统一实施对外贸易政策与法规。1996年,国发〔1996〕2号调整规范边贸政策。

新疆边境贸易由易货贸易转变为现汇贸易,向正规国际贸易方式迈出了重要一步。中央政府出台政策整顿边境贸易,政策的调控工具由单一的减税向汇率制度改革等方面发展,边贸管理由地方政府管理为主变为中央政府管理为主。

(四)新疆边境贸易持续发展及规范边贸政策阶段(2002年至今)

1、边贸发展状况

区域经济一体化深入发展,新疆边境贸易呈现由边民间的互市到开放国家级口岸、开放城市等多层次,由边民自产、自销、自购、自用到合资贸易、合资办厂等多渠道、多形式的经济贸易合作的发展趋势,贸易方式更趋多元化,包括易货贸易、现汇贸易、旅游购物、三来一补、寄售、租赁、劳务输出、工程承包等。在经济技术合作方面还出现了带料境外加工、援外项目等。

2、边贸政策内容

2002年开始,我国政府遵守WTO规则,对贸易法律法规规章等进行调整。新的《中华人民共和国对外贸易法》施行标志着中国对外贸易法制建设趋于完善和成熟。新疆自治区政府也于2002年将旅游购物纳入边境小额贸易统一管理。2008年国函〔2008〕92号发布,提高边境地区边民互市进口免税额度,“边民互市进口的生活用品免税额度由3000元以下提高到每人每日人民币8000元”,节约了边民的贸易成本。在支持新疆发展的特殊政策方面,2007年32号文件以及2010年中央新疆工作会议,扶持着眼点在于发展边境贸易,改善边贸的软环境。

入世以后,新疆边境贸易向着境外经济技术合作的方向发展。边贸政策从内容上看包括外汇结算、出口核销、规范旅游购物贸易方式等财政税收政策调控方式,而且出现了以区域为对象的边贸政策——对伊宁、博乐、塔城国家级边境经济合作区,以及中哈霍尔果斯国际边境合作中心的优惠政策。

二、边贸政策变迁的动力

新疆边贸政策变迁有两条主线——“系统规范”与“扶持促进”,贯穿边贸政策形成与发展的始终。

(一)政策体系的结构功能性要求决定“系统规范”的推进方向

边境贸易发展的历史也是我国对外经济贸易发展的历史,边贸政策始终伴随我国外经贸政策体系的完善而完善。新疆边贸政策在向着“系统规范”推进的同时,交织着“扶持促进”的内容,导致边贸政策变动频繁。

1988—1992年的边贸政策都是“扶持促进”这一设计理念的产物。随着中国加入世界贸易组织,外贸管理步入规范化轨道,边贸政策设计理念开始向“规范促进”转变。边贸政策设计理念的变化反映了边贸政策体系内在完善结构功能的强大推动力量。

(二)国际化影响深入是边贸政策体系“系统规范”的外部力量

《关税与贸易总协定》规定,边境贸易指在距离一国边境线15公里以内的区域发生的贸易活动;便利边境贸易仅指为便利边境通关所采取的措施。我国边贸政策并不完全符合WTO规则和中国入世承诺。2001—2002年,以边境贸易方式从俄罗斯进口硼酸和纸浆,与通过一般贸易方式分别从美国和加拿大进口同类产品的数量相当,个别年份甚至超过后者,占据了全国进口总量相当大的比例。这触动了相关产品非边境贸易方式进口国的经济利益,纷纷要求修改或停止有关政策。正是在这种背景下,我国调整了个别边境贸易商品的进口税收政策。但仍有个别WTO成员关注我国的边境贸易政策,并集中在各自产品市场准入的问题上,涉及的都是占据较大市场份额的边境贸易进口产品。尽管WTO成员目前并未提出放弃边境贸易政策的要求,但国际化影响深入已成为自外部推动我国边贸政策体系向“系统规范”发展的主要力量。

(三)国情区情决定边贸发展时期“扶持促进”的政策设计理念

区域经济发展的不平衡,新疆独特的区情和薄弱的经济基础决定了在设计边境贸易政策时“扶持促进”的理念。西部大开发鼓励外商向中西部地区投资,适当放宽对限制类和限定外商股权比例项目的设立条件和市场开放程度。在贸易政策方面,国家提倡促进易货贸易方式向现汇贸易、转口贸易以及补偿贸易方式转变,推动有形贸易转向无形贸易,推动短期贸易转向长期贸易方面。系列优惠和扶持政策深远地影响了边境贸易的软环境。1998年国家民委倡议发起“兴边富民行动”,更专注于新疆等边境地区的发展。基础设施的建设改善了发展边境贸易的硬环境。通过产业结构调整形成特色产业和培育新经济增长点,增强了边境贸易的经济优势。提高出口商品的科技含量和市场竞争力,促进培养边境贸易人才,提高边境贸易经营主体的素质。这些扶持促进措施直接推动了新疆等地区边境贸易向广度和深度发展。

三、结语

边境贸易在经济水平较为低下的地区发展起来,贸易方式单一、规模小、经营主体分散,在全国对外经济贸易中所占比重较低。我国边贸政策始终贯穿“扶持促进”为主的设计理念。但随着边境贸易发展,边贸政策由部门规章上升到法律法规,边境贸易发展中不断出现的新问题迫使边贸政策步入“系统规范”的轨道,政府转而使用财政、税收、设立特殊经济区等综合政策工具进行管理。

新疆边贸政策一直在全国外经贸政策日趋完善的体系中寻找优惠政策存在的空间,在配额、许可证、下放贸易经营权和减免税收等方面进行频繁而小的调整,边贸政策定位不明,相关措施摇摆不定。随着边境贸易逐渐向区域经济一体化方向发展,应立足区域经济尽快明确边贸政策定位,完善边贸政策体系。

(作者单位:海关总署)