从GDP看近现代中国国际地位的变化

杨骐铭

(吉林大学 文学院,吉林 长春 130012)

从GDP看近现代中国国际地位的变化

杨骐铭

(吉林大学 文学院,吉林 长春 130012)

中国社会在近现代经历了翻天覆地的变化,由传统社会向近现代社会转型是一个重要主题。近现代中国社会无论在经济、政治还是文化上都表现出与传统社会巨大的差异。这种变化大致可分为三个阶段。把中国近现代社会的GDP数据与美国、日本两个不同类型的国家进行对比,可以管窥中国国际地位的浮沉,进而看出近现代中国国际地位的变化。

GDP;近代;中国;国际地位

GDP是被公认为衡量一个国家经济状况的最佳指标,它不仅可以反映一个国家的经济情况,更可以体现一国的国家实力。但是,直到最近二百年才出现对于GDP的长期的估计。GDP在中国是从20世纪80年代提出并开始计算的。近二百年来,中国的GDP主要是由英国的英格斯麦迪森来计算,并在他的著作中有所体现。尽管对于中国1950年以前的数据比较模糊,但是仍能从整体看出建国前GDP的变化趋势。

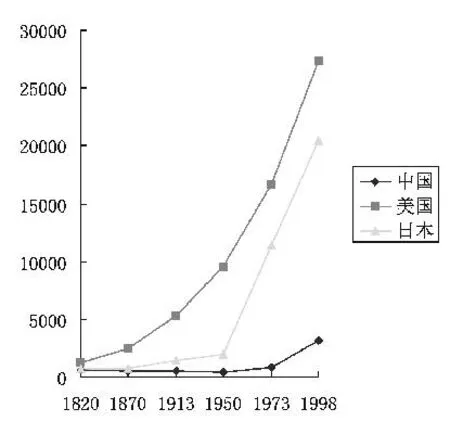

图1和 图2分别是1820年至1998年中美日三国GDP变化统计图和1820年至1998年中美日人均GDP变化图(1990年国际元)。[1]

图1

图2

按照这一数据,结合中国近现代史和中国经济的发展状况,大致可以将中国国际地位的变化分为3个时期:1840年到1894年;1895年到1931年;1931年到1949年。当然,每一时期里GDP数据还有细微波动,下文会逐一分析。

一、1840年到1894年

这一时期处于清朝后期,先后经历了两次鸦片战争、太平天国运动、洋务运动和甲午中日战争。

在鸦片战争以前,世界正发生着经济的大变局。传统的中国社会是个封闭型的农业经济社会,重农抑商,不重视海外商业,以小农经济为主体经济。“1757年,乾隆帝以外商屡次违反禁令、必致滋事为由,下令关闭漳州、宁波、云台山三个口岸,传谕外国商人,以后只准在广州一口通商”。[2]清朝后期已是中国衰落之际,此时欧美的资本主义迅速发展。工业革命的完成,使得英国具有了强大的工业生产力,国力迅速增强。1833年,英国采取“自由贸易”政策,取消了东印度公司垄断中国贸易的特权,英国占中西贸易的比重上升。鸦片战争前,西方国家到中国广州进行贸易,进出口商品量和价值都不断增加。17世纪和18世纪,中国出口贸易占优势,农业社会生产能力较强。英国在产业革命以前的生产力低于中国,而为了减少贸易差额,英国开始向中国走私鸦片。白银的外流,导致中国社会银贵钱贱,物价上涨,人民贫困。

从鸦片战争到甲午中日战争这一阶段,西方列强炮轰中国的大门,取得了更多的通商口岸、协定关税和片面最惠国待遇等特权。中国经济由自然经济逐渐变为被动开放、纳入到世界市场经济的附属国经济,沿海的通商口岸经济也开始向近代化经济转变。鸦片战争后十年间,银贵钱贱导致国民经济下滑。1853年到1868年清政府滥发银票等,导致通货膨胀,人民生活水平急剧下降。19世纪50年代太平天国运动爆发,战争频繁必然导致民不聊生、人口减少,经济发展不稳定,所以国内生产总值在太平天国战争时期有所下降,但不是很明显。在镇压农民起义过程中,清政府洋务派官僚势力壮大,“清政府为挽救濒临灭亡的统治,从中央至地方掀起了一场以封建士大夫领导的以‘自强求富’为口号的自强运动,客观上引出了中国现代化进程的第一步——从‘器物’层面上学习西方”。[3]上海等沿海沿江城市经济发达,却稍显着畸形繁荣,而广大内地农村仍然贫穷落后。尽管国民经济出现了新的变化,但是外国势力的入侵,中国清王朝的腐化和农民战争的爆发,使得这一阶段的经济发展举步维艰。所以我们看到,当时国内生产总值总的趋势是下降的,人均数据更是很少,呈负增长。

而同一时期的美国和日本,GDP虽没有中国高,但是由于美日人口压力较小,人均水平远高于中国。19世纪,美国在摆脱了英国的殖民统治后,适逢工业革命,在完成工业化以后经济得到了迅速发展。19世纪末美国生产技术达到标准化,各种技术携手并进,使得制造业蓬勃发展,美国生产力显著提高。

日本在西方列强的威胁下,19世纪50年代开港通商,成为半殖民地。1868年,日本明治政府成立,以“富国强兵,文明开化”为口号,推行了一系列改革措施。日本明治政府利用国家权力进行资本原始积累,开展工业革命。为了掠夺邻国资源和扩大日本工业产品的海外市场,日本开始发动侵略战争。1897年,日本利用甲午战争获得的巨额赔款建立了货币金本位制,不但抵补了甲午战费,还为下次更大规模的侵略扩充了军备费用。[4]在此基础上,日本进行了币制改革,近代金融制度得以健全。这样,日本由被压迫国家成为一个资本主义强国。所以,19世纪末,美国的国内生产总值超过了中国,日本的国内生产总值也一直呈上升趋势。由此反映出中国的国际地位在下降,由一个独立的国家变为半殖民地,并且经济由封闭型的小农经济向带有殖民地色彩的近代化经济转变。

二、1895年到1931年

第二次技术革命在19世纪末兴起,西方生产和资本集中程度较高,过渡到垄断资本主义阶段。他们加紧了对中国的侵略,兴起瓜分中国的狂潮,并发动了八国联军侵华战争。国内的有识之士推行戊戌变法,反抗列强侵略的义和团运动也在这一阶段兴起。中国民族资本主义在甲午战争后有所发展,但是力量微弱。第一次世界大战爆发后,中国进出口贸易状况立即发生变化,西方列强无暇东顾,以往向中国大量倾销的棉纱等消费品大量减少,改变了甲午战争以来入超不断增长的现象。

19世纪末20世纪初,清政府为了自救,提出了“新政”,但在实际执行中,矛盾众多。在赔款的压力下,还要执行新式法规,需要大量的资金。腐败官吏不遗余力的搜刮和聚敛严重地阻碍了经济发展,制约了广大商民的消费和投资能力。中华民国建立后,为创造新的经济制度提供了契机。无论是南京临时政府还是北洋政府,都在努力兴办实业,增强资产阶级实力,组织各种实业团体。“据统计,民国元年和二年的新办企业多达2 001家和1 249家。”[5]实业救国产生了相应的经济效应。资产阶级还采取了开放门户、引进外资、改革币制等制度。1928年到1931年,国民党政府又采取一系列财政措施,为发展资本主义开辟了道路,如整顿税务、统一财政行政、整理债务、建立金融体制和进行币制改革。种种措施都在一定程度上稳定了经济。

从上文图表中可以看出,19世纪末到1931年日本侵略东北以前,中国国内生产总值呈缓慢上升趋势。由于中国人口也在不断增长,所以人均国内生产总值一直处于较低水平。中国在这一时期的国际地位仍然很低,虽然作为第一次世界大战的战胜国,但是并没有从实质上改变中国的半殖民地地位。

19世纪末20世纪初,美国通过美西战争和“金元外交”、“门户开放”等扩张政策,使得工业生产能力跃居世界首位,总产值几乎相当于英法德三个强国的总和。第二次工业革命使美国生产力大大提高,也导致了列强在中国的势力发生变化。但是20世纪30年代,受资本主义经济危机的影响,世界经济大萧条,银价变动,对于中国的投资和贸易也有所减少。总之,美国这一时期的国内生产总值是增长的,但在世界经济大萧条时期增长比较缓慢。

日本抓住了第二次工业革命的契机,并且通过对外扩张和日俄战争,以及在一战时趁英法的让位而加紧对华的企业投资和资源掠夺。日本的在华投资是建立在政治军事侵略的基础之上的。日本的在华投资主要以企业为主,集中在东北。20世纪30年代,日本遭遇了世界性经济危机,由于日本领土小、资源少,因此受到了较大的影响。

三、1931年到1949年

中美日三国在1933年的GDP和人均GDP数据为“以10亿国际美元为单位,三国GDP数据是:1933年中国为289,日本为137,美国为606。以国际美元为单位,人均GDP中国为579,日本为2 042,美国为4 805”。[6]

日本于1931年发动九一八事变后,1937年又发动了全面侵华战争。这给中国经济造成了不可估量的损失,延缓了中国的近代化进程。从1937年到1945年,中国经济是日占区的殖民地经济、国统区的垄断资本主义经济、农村的小农经济和抗日根据地的新民主主义经济并存。日军侵占东北后,进行了经济统制和资源掠夺,沦陷区的经济呈现出衰弱趋势。对于金融财政的掠夺,日本垄断东北货币,满洲中央银行发行“满币”,发放公债,积聚存款。同时滥发纸币,造成物价飞涨,经济处于混乱状态,并且利用赋税操纵着东北的经济命脉。“随着日本对外侵略战争的需要不断调整着税制,为侵略战争提供庞大的军费开支。在伪满政权存在的14年中,沉重的赋税给东北人民带来了深重的灾难”。[7]在太平洋战争爆发后,一切措施都集中到战时紧急物资的生产和对日扩大支援方面。满洲中央银行继续大量发放纸币,以此盘剥东北人民。

日本对东北工矿和交通业的掠夺也是如此,主要也是为了侵略战争而筹备军事物资。在沦陷区,日本人掠夺土地、进行圈地,以安置日本移民,减轻日本人口压力,并为战争提供新的兵源。东北土地肥沃、地广人稀,九一八事变前农业生产呈上升趋势。而日本的野蛮侵略和沉重的苛捐杂税,加上经济危机和自然灾害,东北的农业生产遭到严重破坏,劳动力也遭到严重掠夺,东北人口在这一阶段急遽减少。全面战争爆发后,日本在华北、华南地区掠夺城池,破坏工矿交通设施,占领银行机构,日军还大量发行军用券,掠夺战略物资,给关内沦陷区造成经济损失达到数亿元。在推行对华贸易垄断政策的同时,还控制了关内沦陷区的对外贸易。总之,这一时期沦陷区的经济在日本的践踏下遭到严重破坏。

抗战时期的国统区经济喜忧参半。国民党政府为促进经济发展,对经济政策进行一系列调整,运用国家力量发展重工业、能源工业等事关国家实力的重要产业,并实行了战时经济统制,这些措施促进了战争初期后方工农业生产的发展。但是由于缺乏长期抗战准备,自身技术实力弱小,过于依赖美英,国民党政府因战时财政困难,不得不实行通货膨胀政策,导致国统区物价飞涨,致使社会经济严重混乱。战争后期,国统区工农业生产开始衰退。而抗战时期的抗日根据地民主政权则竭力扶持和奖励生产发展,发展经济,保障供给,进行大生产运动,实行减租减息等政策。解放区农民搞土地改革、兴修水利,与此同时,没收官僚资本、保护民族工商业,促进了工业、商业和农业生产的全面发展。

抗日战争年代,整体上来说,中国的国民经济发展道路被切断,重新出现了负增长的状况,而此时中国的国际地位降到了最低点。东北成为殖民地,关内也有很多地区沦陷,所以这一时期的国民生产总值一直都在下降。抗日战争的胜利,是中国国际地位提高的开始,“中国收回了由于不平等条约而失去的一部分主权,收回了除香港、澳门外的大部分失地,被日本强行割占余年的台湾、澎湖列岛等地,重新回到了祖国的怀抱。同时,中国也赢得了世界人民的尊敬和应有的国际地位”。[8]日本的GDP则是上升趋势,其原因自然和对于中国的大肆侵略有关。美国经济危机时实行了罗斯福新政,因此渡过了难关。由于二战并没有在美国本土打,美国在二战中大发战争财。当时美国的生产力仍然很高,没有受到战争太大的影响,所以美国的GDP仍然呈上升趋势。

[1][英]安格斯·麦迪森.世界经济千年史[M].北京:北京大学出版社,2003:89.

[2] 孙占元.清朝闭关政策及其对两次鸦片战争和洋务运动的消极影响[J].山东师范大学学报(人文社科版),1993,(5):33-37.

[3] 艾萍,姚顺东.中央权威的衰落与洋务运动的失败[J].广西社会科学,2003,(2):143-145.

[4] 詹方瑶.日本经济危机与对我国东北的侵略[J].郑州大学学报,1986,(6):59-66.

[5] 陈真,姚洛.中国近代工业史资料[M].北京:北京三联书店,1957:10.

[6] 宁可.中国经济发展史[M].北京:中国经济出版社,1999:165.

[7] 王广军. 论日本对中国东北的税收掠夺(1931-1945)[J].理论界,2009,(2):124-125.

[8] 潘泽庆.抗战时期中国大国地位的确立[J].文史精华,2006,(7):32-39.

The Change of China's International Status in Modern History on the View of GDP

YANG Qi-ming

(Literature College,Jilin University,Changchun 130012,China)

Modern Chinese society has undergone tremendous change;it is an important theme that transforms from traditional to modern society.Modern Chinese society no matter what is economic,political,or cultural differs from traditional society and the differences appear in three stages.Compared China's GDP with two different types of countries,the United States,Japan,we could see China's international status and see China's international status changes.

GDP;modern;China;international status

K2

A

2011-05-11

1671-6671(2011)02-0089-03

杨骐铭(1988-),男,吉林长春人,吉林大学文学院。

杨晓丹〕