流行语“V的不是A,是B”微探

武艳超

(四川外语学院研究生部,重庆,400031)

流行语“V的不是A,是B”微探

武艳超

(四川外语学院研究生部,重庆,400031)

通过“哥吃的不是面,是寂寞”这类流行语探讨“V的不是A,是B”这类构式,在论述了传统构式和新构式的区别之后,尝试性地从修辞、认知、语用视角观察这一语言现象。“V的不是A,是B”构式从拈连和隐喻解读,说明这一表达的简练、含蓄;从原型范畴理论、惯性压制角度来理解新构式是对传统构式的传承和变异;从语用标记说明这一构式具有凸显语义焦点的作用。最后总结“V的不是A,是B”的广泛使用,既是修辞、语用,也是认知的原因。

V的不是A,是B;构式;修辞;语用

据报道2009年7月,在百度贴吧里突然有人发了一张名为非主流男子吃面的图片,图片配文“哥吃的不是面,是寂寞”。由于大批网民的跟风和恶搞,不久此句式就流行起来。[1]

“哥上的不是网,是寂寞”,“哥抽的不是香烟,是寂寞”,类似效仿的说法还有很多,甚至达到了滥用的地步。流行语的使用是时尚的标志,为了正确理解、运用这类用法,笔者总结了这一新构式与传统构式的不同,尝试从修辞、认知、语用角度进行探索,分析这一流行语广泛流行的原因。

一、“不是A,是B”结构的基本描写

现代汉语中“不是A,是B”①卢英顺把“不是A是B”作为构式研究,此处为了和传统构式作对比,也采用这种说法,省略“V”。这一句式十分常见,用法也非常灵活,以下首先基于这一构式引发的网络流行语这一新的语言现象论述传统构式和新构式之间的区别。

(一)传统构式的特点

卢英顺认为:传统构式中A、B这项成分属于同一范畴,比如就名词性成分来说A、B同为具体名词或抽象名词;传统构式中的否定词是对A成分的真正否定,肯定成分B。[2]50-51具体如下:

(1)我不是小孩,是大人了。

(2)中国的发展对俄罗斯不是挑战,是机遇。

无论A,B作何种成分出现在这一构式里,在传统构式中属于同一范畴;否定词“不”是对成分A的真正否定,这是这一构式的常规用法。

(二)新构式的特点

卢英顺(2010:50-51)认为:新构式中A、B两项成分不属于同一范畴,A一般为表示具体事物的名词性成分,B则多为形容词成分;新构式中并不是对成分A的真正否定。[2]50-51笔者认为这类的表达是通过否定A,肯定B,来凸显B,达到说话者的真正意图。例如:

(3)我开的不是车,是方便。

(4)哥看的不是天空,是寂寞。

(5)兄弟,哥买的不是保险,是安心(广告)。

上述例子中A为具体名词,B为形容词;对于A成分的否定并不是说“我”、“哥”没有“开车,看天空”,实际上是做了,例(5)是一句广告词,广告中是虚拟的买,但是我们可以看作是“买了保险”,而不是对“买保险”的否定。

卢英顺认为这一构式中除上述差异外,还有就是,新构式中的A成分只能是名词性成分,而传统构式则不然,其中的A成分可以是非名词性成分。[2]51例如:

(6)我不是教你诈,是教你看清世事。

(7)不是你不忠心哪,是事来得太邪,你没法儿不先顾自己的命!(老舍《骆驼祥子》)

卢英顺对这一构式的探索,明确区分了新、传统构式的不同特点,论述了新构式中主语和宾语的特点,重点帮助我们理解新构式的意义。

笔者从不同的角度进行探索,旨在发现这一构式表达的修辞妙处、认知机制和得以广泛流行的原因。

二、“V的不是A,是B”的修辞方式解读

通过分析“V的不是A,是B”中“V”和“B”的成分,发现在语法或语义上是不能搭配组合的,不能构成支配关系,这一用法被人们接受,显然是修辞在搞怪,修辞使得这一表达变得合情合理。

(一)拈连

所谓拈连,顾名思义,就是要从上文中拈来某一部分,并以之连接下文。这个拈来的成分,通常与下文在语法或语义上是不能搭配组合的,但是因为它是从正常的上文中拈出来的,其与上文的组合关系可产生一种组合“惯性”,传递到下文,所以以此为基础再顺势(即陈望道先生所谓“趁便”)用于下文时,其与下文在语义或语法上的超常联系,在此特定的上下文关系中就被认可了(周建民,刘善群,1994:69)。

新构式属于略式拈连,即动词是省略的,在“哥上的不是大学,是寂寞”中,“上”即为拈连词,在句中出现了一次,在拈项中与“大学”正常搭配,构成动宾关系;在连项中与“寂寞”超常搭配,也构成动宾关系。“寂寞”为形容词,不可以直接跟在动词“上”后面。语义上与“上”不构成支配关系,但由于拈项中正常的语义搭配先行引导,顺势产生的连项中的超常搭配就冲破了语义限制而顺势成章了,而且既显得语言简练含蓄,文势自然畅达,又表现出一种淡淡的幽默。

我们归纳这类表达“不是A”是具体层次,属常规搭配,它是客观事物具体化的反映;“是B”是抽象层次,属超常搭配。它是两种不同认知方式的运行交合,是对客观事物内在意蕴的领悟与破译,是审美灵感、意念的瞬间定格。它以具体化的实体图景铺平了抵达逻辑终点的思维线路,理顺了人们领略辞格现象的心理流程。

(二)隐喻

隐喻即认知主体通过推理将一个概念域映射到另一个概念域,从而使得语句具有隐喻性;隐喻中的本体和喻体涉及表达两种不同实体思想,他们的并置产生了矛盾,在互动的碰撞中获得统一,主体再结合其他因素便可获得隐喻义。隐喻可以使人们在不同的实体之间建立联系,加深对事体的理解。隐喻的运用是以认知主体和语境为基础,以此喻彼,引彼喻此;其理解过程主要是在矛盾中找到统一,化异为同,同中得义。[3]406

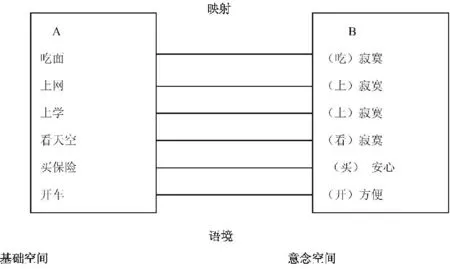

上述新构式中,让我们从不同寻常的组合关系中体验到了一种语言上的新鲜感,是隐喻在不同概念域之间的映射实现的。下面看一下“V的不是A,是B”中A、B两成分是如何联系起来的(见图1)。

A、B两项受相同的动词支配,运用在同一语句中产生了矛盾,在人类的认知体验中获得统一,即结合具体的语境信息获得隐喻义。例如:(吃的)是寂寞,通过吃面来消遣时光,消除寂寞的状态;(买的)是安心,通过买保险得到保障,达到心理安心的状态。A、B成分在具体的语境支配下可以获得合理的解释。语境对隐喻的认识和理解所起到的重要作用是不言而喻的,它与认知主体之间也存在一种互动关系。[3]480原本不合理的表达,在人类思维、想象空间下获得合理的解释,这类语句产生的机制是隐喻的作用。实体对象“吃面、上网、看天空”等,在不同的语境中,我们用这些动词来修饰另一个领域的对象——寂寞(人的一种状态),看似不合理的修饰,经过语义之间的互动形成语义映射。

图1 注:B项中动词带上括号,是在原句中省略的动词,这里的动词含有“得”的意思。

这一构式的广泛流行让我们看到了这一特定的隐喻借助流行的力量迅速模式化,在短时间内左右了人们的认知习惯,甚至驱使着人们按照这种模式去发现周围的生活现象中还有哪些可以被它贯穿,因此受到特别关注。

三、“V的不是A,是B”的认知解读

(一)原型范畴理论

所谓“原型范畴”,主要是指具有“家族相似性”的范畴中同时含有原型和非原型的成员,可指具体的典型代表,也可指抽象图示表征或属性集合;范畴是建立在纵横交错的动作方式相似性网络之上,建立在包括互动性、多值性、可分解性、差异性、具体性等在内的属性之上的,因而特征不是二分的,范畴的边界是模糊和开放的;范畴内各成员的地位不相等,以典型成员为中心不断向外辐射扩展。

卢英顺也提及到新构式对原型构式的偏离,他认为:“我不是小孩,是大人了”,这一传统构式称作原型构式。[2]52所以笔者认为在图2中“哥吃的不是面,是粉”是原型构式,是最为典型的代表;边缘构式2、3是原型构式的向外辐射。

图2中:原型构式1是正确运用句法、语义规则生成的自然的表达,2和3是从不同程度的偏离原型构式:边缘构式2句法、语义是符合常规的表达方式,但是相比之下B项中词语的外延不同了;边缘构式3或是病句构式违背语义、逻辑规则,但是迫于无奈,是交际环境所迫,为了追求特定的表达效果,在传承和变异中形成特定的表达方式。

为什么人们可以理解这一构式的意义?这依赖于人们对事物隐喻的认知方式,即固有事物和现象形成的意象图式的迁移。正是由于意象图式的存在,人们才能从一个认知域向另一个认知域进行隐喻映射,隐喻意义就是通过意象图式的映射产生的。

在图2中边缘构式3,在没有特定的语境时,从表层构式来看或许是错误的表达,但是基于人的思维是想象的,想象也是以身体经验为基础的,所以这一表达被人们所接受。

图2

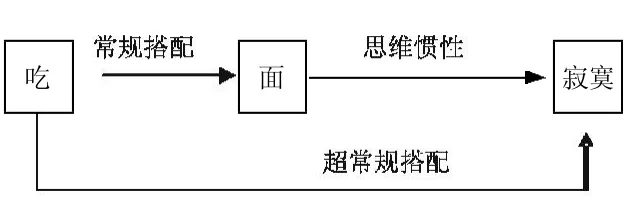

(二)惯性压制

王寅提出惯性压制(Inertia Coercion)这一现象:现实生活中有物理惯性,这一现象映射到认知世界就形成了思维习惯,继而促成了“惯性压制”。在前一个符合正常表达搭配用法的惯性驱使下,将后一个不符合正常搭配的用法压制成可接受的表达。例如:

图3

A是具体事物,而B是抽象事物,单说“(吃的)是寂寞”,是一种不合乎语法常规搭配的不正常说法。但是为什么在这种特定的语境中,人们不仅不以它的不合语法常规搭配为错,反而感到更形象、更生动呢?“(吃的)是寂寞”从常规的理解看是错误的表达,是不成立的,但是在“V的不是A,是B”这一构式中,赋予了其特殊的构式意义,即从正常的上文中“拈”出来的,其与上文的组合关系可产生一种组合“惯性”,传递到下文,是人们思维认知的惯性,其与下文在语义或语法上的超常联系,在此特定的构式中就被认可了。

“(吃的)是寂寞”之所以能相连,是基于这一认知心理基础,“吃的不是面”实际上是吃了面,但是为了凸显那种消极、颓废的状态,基于思维惯性,“顺手牵羊”搭配到下一语句上,使得表达显得顺理成章。“上的不是大学”,是因为一些学生的消极状态,是寂寞的。通过这一描写,使听者与说者之间产生了强烈的共鸣,使得这一搭配被人们理解。这既满足了听者追求新奇的特殊心理,又使说者有意虚拟且含而不露的主要内容得到进一步突出并升华。

四、“V的不是A,是B”的语用解读

(一)语用标记

话语标记的最大作用就是指明语境特征与语境效果,为听话人理解话语指明方向。标记的作用就在于提示理解者必须从比喻关系出发去理解语义关系。[4]

上述例子中,前者“不是A”是正常搭配,是无标记的,而后者“是B”是异常搭配,是有标记的。这种有标记的搭配在话语交际中是可以接受的,表达也是得体的、适切的,并且使这一部分得到凸显,是话语表达的重心。从语用的视角来说这种结构巧妙地表达话语的核心,自然而然地使隐藏在事物背后的深层意义得到了张扬、呈现。说话人使用话语标记“(上的)是寂寞”,想要表达的是现在大学生的寂寞无聊,描述当前大学生的状态,具有凸显语义焦点作用。前者的思维惯性使后者的表达具有适切性,前后两现象组接的思维链条被抽象拈合的环节替代,达到了语言表达的最佳效果。

这就是说,从言语行为的文化规约上去审察语用:合乎文化规约的话语就是得体的;反之,就是不得体的。这样,得体性就是语用的一项基本要求或者说基本规约。

(二)能产性

“V的不是A,是B”这一句式常见于口语中,也就是说在实际生活中它可被大量使用。网络不是孤立的,而是一个开放性的系统,语言得以流行就是将这种形式的新鲜感推广到新的对象上去,既要使这些对象流行语中得到新鲜的形式表现,又要保持流行语原有的形式关系。

语言的流行不仅是意义的流行,更具有影响力的则是形式的流行。[5]人们在表达思想时,为了追求新鲜感,有意识地大量套用,正是大量的套用、模仿才使得这种框填模式使用的范围越来越广。

广大网民不断给这一构式里添加新成员,出现了不同版本的“V的不是A,是B”的用法。但是这种框填构式并不能一味添加新词语,获得新的表达,而是要在限定的语境下,并且符合“V的不是A,是B”构式的意义,不能盲目效仿,滥用新构式。例如:

(8)哥吃的不是面,是电脑。

(9)哥吃的不是面,是快速。

(10)哥挤的不是火车,是寂寞。

新构式“V的不是A,是B”,这种不同寻常的组合关系使我们体验到了一种语言上的新鲜感。从修辞角度看,拈连合理地“违背”语义搭配,隐喻在不同的实体之间建立联系,冲破语义限制,创造妙句、佳句。从认知角度看,人的语言能力是认知能力的一部分,新鲜事物经过长时间的反复感知之后,人的大脑就会形成一种对这类事物抽象的认知结构模式。从“V的不是A,是B”的原型构式向外辐射扩展,形成新构式,经历传承、变异和人类思维的“惯性压制”,使这一构式广泛流行开来;从语用角度看,这种打破常规语义关系的有标记的表达,在具体适切的语境下,达到了语言表达的最佳语用效果。

[1] 俞燕,仇立颖.框填式流行语何以流行[J].修辞学习,2009(6):71-80.

[2] 卢英顺.一种新的“不是A是B”构式[J].当代修辞学,2010(2).

[3] 王寅.认知语言学[M].上海外语教育出版社,2007.

[4] 刘一梦.医学术语语义泛化现象简析[J].修辞学习,2009(6):30-39.

[5] 辛仪烨.流行语的扩散:从泛化到框填[J].当代修辞学,2010(2):33-49.

H146.3

A

武艳超(1986-),女,硕士,研究方向为认知语用学。