近三十年中国经济伦理的发展轨迹

熊富标

[摘要]本文采取内容分析的方法,以1982年至2010年这近三十年间《道德与文明》(曾用名《伦理学与精神文明》)期刊所刊出的549篇文章为样本,从文章年代、作者学科背景、研究层面、热点问题、价值范畴五个方面进行了定量与定性相结合的描述和分析,初步展示了30年来我国经济伦理研究的特征以及变化状况。研究表明:经济伦理研究的领域虽然呈现出由集中向分散转变的趋势,但是其涉及的主要价值范畴却一直相对稳定。在此基础上,本文还探讨了经济伦理的发展变化与我国经济发展状况的某些联系。

[关键词]经济伦理轨迹热点价值

[中图分类号]B82-053[文献标识码]A[文章编号]1007-1539(2011)05-0152-05

由于经济伦理“显学之显学”的境况,学术界特别是伦理学界已经对其进行过一些梳理和综述。从经济伦理的热点问题到相关原则,从经济伦理的学科构建到实践类型,从企业伦理到个人诚信……此前的诸多研究,可以帮助人们从定性的角度思考和体悟经济伦理的发展状况。但是要更加直观、清晰地刻画经济伦理的发展轨迹,也需要以定量的方式进行统计和概括。这就是本文研究的初衷。笔者试图通过定量与定性相结合的方式,借助定量分析的相关模式和工具,去探讨经济伦理的某些关键问题:从20世纪80年代到21世纪前十年,我国经济伦理研究经历了怎样的发展阶段?这些阶段具备哪些特征?经济伦理研究是否存在一直未变的主题?是否可以从经济伦理的发展轨迹预测一些未来的变化趋势?从经济伦理的发展变化中,我们能否深化一些有关伦理学学科的认识?

一、研究思路与设计

本研究采用内容分析的方法。使哲学成为时代的精华是哲学研究者的伟大职责和光荣使命,而各类学术期刊便成为研究者思想交锋、智慧积淀的社会媒介。各个时期学术期刊所传播的经济伦理观点,可以说是反映这一时期社会道德和经济观念的一面镜子。学术期刊既是学者把思考的经济伦理观点传播给社会的中介,也是社会观点在学术界呈现的载体。这也是笔者以期刊的内容分析作为研究方式的立足点和依据。

在目前数以千计的学术期刊中,为何笔者独独选中《道德与文明》作为内容分析的期刊呢?一是《道德与文明》是全国伦理学会的专业期刊,在哲学界影响大、发行广,对伦理学相关领域的研究权威性较高;另一方面是从研究的易操作性考虑的,《道德与文明》是发行较早、保存较完整的伦理学刊物,并且它每年都发行六期(除1982年试刊外),每期刊登的文章基本上都保持在20篇左右,这就增加了这项研究前后比较分析的可信度。

选取的文章原计划分为三个历史时期,即20世纪80年代(1980-1989)、90年代(1990-1999)、2l世纪前十年(2000-2009)。但是由于《道德与文明》1982年才创办,而这一年只发行了一期,而且没有与经济伦理相关的文章。1983-2010年共28年,不易均分为三个时期,所以又剔除了2010年,重新对年份进行编排,即把1983 1991年、1992-2000年、200l-2009年这三个时间段的刊物文章,分别代表20世纪80年代、90年代和21世纪前十年,这种微调的做法是符合统计的抽样和分析方法的。

为了尽可能保证研究的客观性,减少主观因素对研究的影响程度,笔者对《道德与文明》的内容分析分为以下几个步骤完成。

首先,采取完全抽样的方式,即对1983—2009年《道德与文明)>162期所有与经济伦理有关的文章进行审核、分析。笔者登陆“CNKI中国期刊全文数据库”,搜索并进入《道德与文明》页面,开始对162期的目录进行全盘浏览,以熟悉和粗略把握经济伦理的研究领域。然后查阅经济伦理的相关书籍,如王小锡等主编的《中国经济伦理学20年》等①,确定了经济伦理研究包含的相关领域,即经济伦理研究的八个热点问题和八对价值范畴(见下文变量四和变量五)。这是作为下一步筛选经济伦理相关文章的依据。

其次,筛选和剔除样本。笔者再次登陆“CNKI中国期刊全文数据库”的《道德与文明》页面,以经济伦理研究的八个热点问题和八对价值范畴为依据,对162期的《道德与文明》目录进行逐条审核,主要以文章标题为判断依据,选择与经济伦理相关的文章并下载至计算机进行保存。在选定的三个时期共27年中,《道德与文明》共刊登文章4273篇,从标题筛选出与经济伦理相关的文章635篇。经过逐篇查阅内容,剔除了少数内容上与经济伦理无关的文章,又剔除书评、会议通知、会议综述相关的文章(因为这三个方面的文章不宜作价值范畴的分析)。经过清理和审核,实际得到符合要求的文章549篇,作为本次内容分析的最终样本。

最后,进行变量设定和赋值、录入工作。根据笔者的研究目的,除了对所有经济伦理有关文章进行编码之外,还从以下五项变量进行分类和取值。

变量一:年份。年份为客观性变量,取值为1983-2009,直接根据文章所在期刊表明的年份即可赋值。需要注意的是,在后期进行年代比较分析时,又把年份分组为80年代、90年代和21世纪前十年三组。

变量二:作者的学科背景。分为经济学、哲学与伦理学、政治学与马克思主义、法律、其他五类。判断依据是文章的作者简介,录入的顺序是先看学位,没有标明学位的看其所在工作单位(主要为系、所),若文章未表明学科背景的或者无法判断的,就以“其他”处理。

变量三:研究层面。分为宏观层面、中观层面、微观层面三类。判断的依据是文章标题的含义和关键概念。如文章标题涉及经济体制、经济政策、经济原则、经济与道德(伦理)关系等的,录人为“宏观层面”;而文章标题若涉及经济组织伦理、企业伦理问题的,定为“中观层面”;文章标题主要涉及个体经济行为的,如职业道德、个人消费等问题,录为“微观层面”。

变量四:热点问题。分为经济伦理学学科建设问题、经济伦理及经济与伦理道德关系问题、公平公正与效率问题、诚信问题、职业道德问题、义利财富金钱问题、企业及管理伦理问题、财经金融伦理问题、其他九类。

变量五:价值范畴。分为敬业与奉献、诚信与平等、公平公正与效率、改革与创新、责任与自由、义利与财富、权利与义务、节俭与可持续、其他九类。

变量四和变量五判断的依据相似,均分为几个标准步骤依次确定。(1)根据标题的整体含义或关键含义确定。(2)根据文章的“关键词”部分确定,如果关键词部分涉及多个热点问题和价值范畴,取第一次出现的。(3)根据文章总结部分的含义。(4)根据文章正文部分的一级标题的含义或关键词来确定。(5)根据文章正文部分的二、三级标题的含义或关键词来确定。(6)根据文章的整体含义和谈论的主题思想来确定。(7)如果上述步骤都不能确定变量四和变量五的取值,就选为“其他”。

在录入数据的过程中,为了减少“先人为主”的

主观影响,笔者并没有依据期刊的年份顺序依次录入,而是以随机抽取年份的方式进行,所以实际录人数据的年份是1983,2004,1996,2009……数据统计和分析是采用SPSSl7.O版本在计算机上进行的。为了确保判断依据的一致性和连贯性,所有的统计工作均由笔者一人独立完成。

二、经济伦理研究的发展轨迹

(一)经济伦理发展的三个阶段

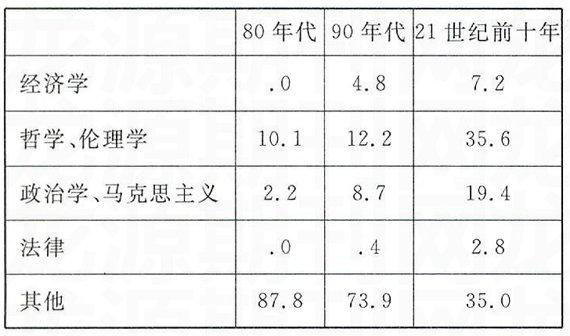

图11983-2009年经济伦理文章数量统计图

从图1中,我们可以发现,经济伦理的研究在20世纪90年代异常活跃,其中1995年左右达到了一个极值(达41篇),而低谷期为1989年(仅为8篇),前者是后者的5倍有余。90年代的文章总数为230篇,占整个30年文章总数的41.9%,而80年代和21世纪前十年分别占25.3%和32.8%,最平稳发展的时期是在2002年以后,每年发表有关经济伦理的文章基本上都保持在20篇左右。一个学术研究领域前后波动如此之大,一定程度上折射出我国经济状况发生的变迁。无论是把社会主义市场经济体制的形成和发展分为三阶段,还是四、五、六阶段①,一个共识是把1992年左右作为社会主义市场经济体制确立的时期。1992年邓小平同志的南巡讲话,明确提出“社会主义市场经济”这一概念,同年10月,党的十四大郑重提出了“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”,并科学地界定了社会主义市场经济体制的内涵。作为时代精神的反映,经济伦理的研究十分活跃是情理之中的事。何况市场经济体制确立初期,一些新的经济行为和现象必然会冲击人们以往的价值理念,有关经济伦理的谈论必然是广泛而激烈。如此重大的社会背景,如此众多的文章呈现,是一个研究领域走向成熟的标志。经过90年代的发展,市场经济的运行进入一个相对平稳的阶段,人们对于经济伦理相关问题的谈论也已经比较深入,认识也越来越清晰。再加上网络技术、生命技术的飞速发展与突破,应用伦理学的发展进入百花齐放阶段,其他领域的研究也出现较快增长,因而经济伦理的研究逐渐保持为一个相对平稳的发展态势。通过对社会经济背景和经济伦理研究的分析,我们大致可以把经济伦理的发展分为三个阶段:20世纪80年代的萌芽时期、20世纪90年代的成熟时期、21世纪前十年的平稳拓展时期。

(二)经济伦理研究者的学科背景

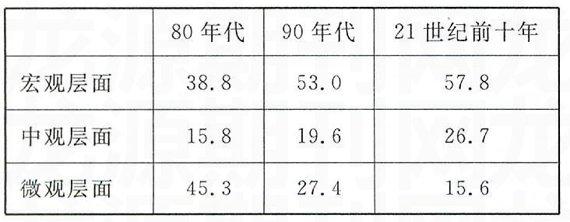

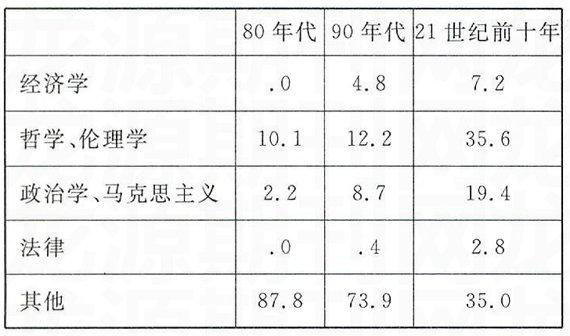

作为一种交叉性、综合性研究领域,经济伦理的研究本应该是伦理学界和经济学界共同关注的话题,但是现状却并非如此乐观,经济伦理似乎成为伦理学“一厢情愿”研究的热土,往往只有哲学、伦理学的学者孜孜不倦地追求,鲜有经济学背景的人加入。如表l所示,21世纪前十年,参与经济伦理研究的学者哲学学科背景人数的比重是经济学背景人数比重的5倍(由于学术文章的规范是近十年才推广的,所以80、90年代的文章绝大多数都没有作者简介,但是21世纪前十年的统计数据依然有参考价值)。为了摆脱这一尴尬局面,一方面经济伦理今后的研究要充分吸收经济学界、企业界、管理界的参与和讨论,充分利用经济学相关理论,协力促使经济伦理的发展进入更加繁荣、更具有共识性的研究前沿;另一方面,经济伦理研究者要紧扣国家、社会经济生活中的重大变革、重大事件展开讨论,使经济伦理问题充分进入公众的视野,使得伦理的呼吁真正成为整个社会、整个时代的呼声,成为整个国民经济健康发展的内生因素。表1作者学科背景与年代交叉统计表(%)

(三)经济伦理的研究层面

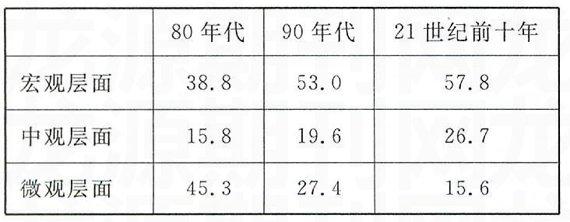

一个学术领域的发展是否成熟,可以通过这方面研究的宏观层面加以阐释。宏观层面的研究越多、越充分,说明这一领域的发展越成熟。表2表明:20世纪80年代至21世纪前十年,经济伦理宏观层面的研究逐渐占据主导地位,由原先的38.8%到如今的57.8%,主要围绕经济与伦理的关系、经济原则、经济体制、经济政策等领域谈论经济伦理的根本性问题。这也印证了笔者前文的分析——80年代是经济伦理的萌芽期,因为这一时期占据经济伦理研究主要地位的是微观层面的研究。同时随着市场经济的推进,企业在整个国民经济中发挥的作用越来越大,对经济组织(尤其是企业)的研究比重也在逐步上升。与此相反,微观层面的研究比重降为原来的三分之一。这一变化趋势已经足够证明90年代经济伦理研究已进入成熟期。随着经济伦理理论基础的夯实,抽象层面的谈论持续深入,一门新兴学科——经济伦理学的孕育和发展也将成为可能。表2研究层面与年代的交叉统计表(%)

(四)经济伦理研究的热点问题

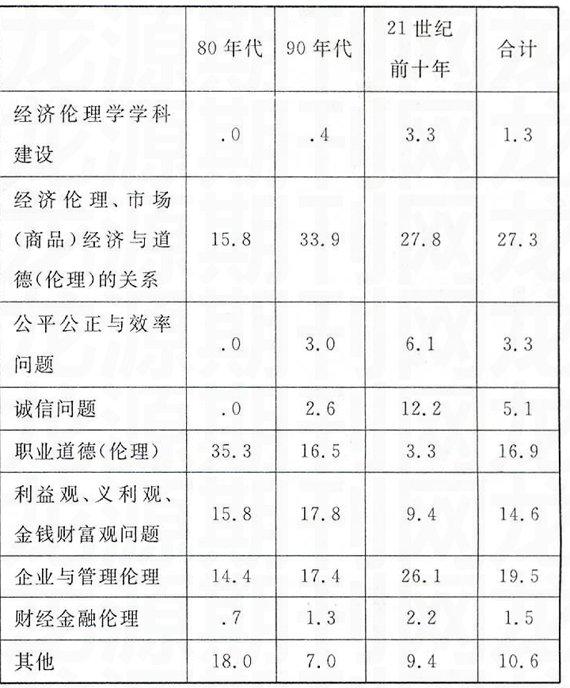

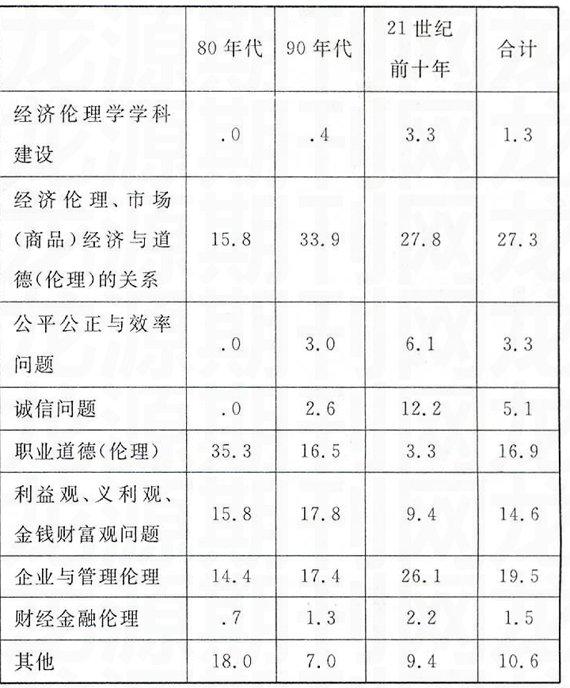

表3的结果显示:无论哪一时期,经济伦理的研究都有最热的热点问题,如80年代最热的问题是职业道德,90年代最热的话题是经济伦理及经济与道德伦理的关系,21世纪前十年几乎出现了两个同样热度的问题:一是经济伦理及经济与伦理的关系问题,一是企业与管理伦理问题。表3热点问题与年代交叉统计表(%)

通过对表3的进一步分析,我们还发现,热点问题的比重在各个时期都发生了一些变化。我们把这些热点问题的变化分为几种情况。(1)“恒热”型问题,这类问题一直占据经济伦理研究的最热或者较热的位置,如经济伦理及经济与伦理的关系问题、企业与管理伦理问题。(2)“降温”型问题。职业道德(伦理)、利益观、义利观及财富金钱问题就属于此列,这两者都曾处于最热或较热的位置,但是在30年的发展历程中逐渐降温。这与伦理学界现有的一些判断也是吻合的,即经济伦理发端于职业道德,因为市场经济初创期人们首先面临的认识就是自身的职业角色问题。(3)“从无到有”型问题。如诚信问题、公平公正与效率问题、经济伦理学学科构建问题,都经历了从无到有的发展过程。这在一定程度上反映了市场经济发展的需要和呼声,也预示着经济伦理今后可能的发展趋势。另外要指出的是,关于经济伦理学学科的构建问题,从1983 2009年的《道德与文明》发表的以“经济伦理学”为标题的文章共7篇,占经济伦理研究文章总数的1.3%,这也从另一个角度说明,学术界对“经济伦理学”这一学科的提法仍持审慎的态度。

虽然经济伦理的八大热点问题“冷热不均”,但是通过表3,我们得知这八个经济伦理研究的热点问题基本涵盖了经济伦理研究30年来的热点话题,因为我们从表中也可以看出,除了这八个经济伦理研究热点问题外,其他所有的话题一般只占总体比重的一成左右。

(五)经济伦理的价值范畴

如果说对经济伦理的热点问题的分析还只是现象性的描述的话,那么对经济伦理经济价值范畴的研究就属于更加抽象层面的分析。而从伦理的“应然规律”而言,经济伦理的价值范畴必然是经济伦理研究的关键性、本质性问题。对于如此抽象而又本质的问题,我们可以借鉴伦理学界以往的研究成果,即研究共识和普遍关注的价值范畴加以确定。

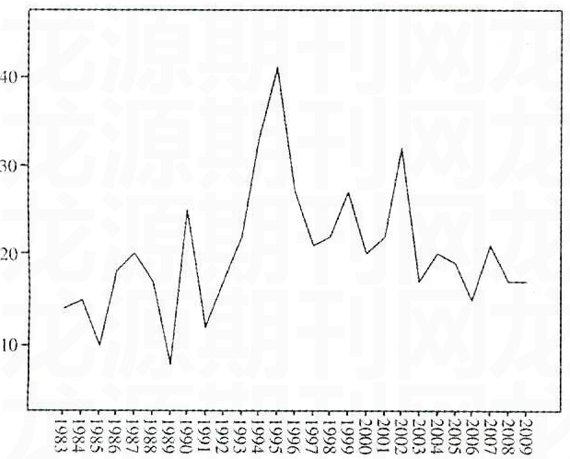

表4价值范畴与年代交叉统计表(%)

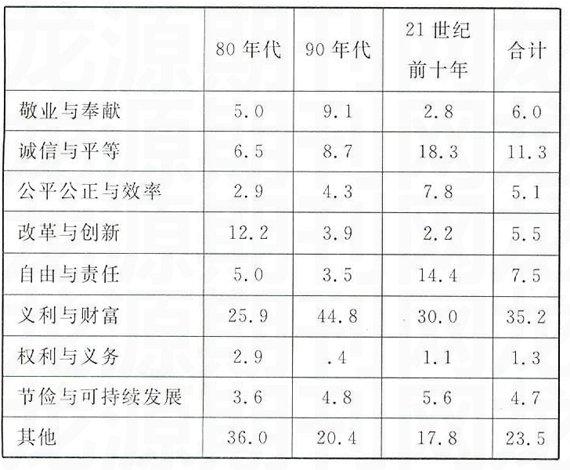

表4的结果告诉我们,义利问题一直是经济伦

理研究的核心范畴,这一范畴并没有随着时代的发展而发生转移。无论哪一个时期,义利和财富这对范畴都处于经济伦理研究中遥遥领先的地位。这与伦理学的基本问题和使命是相称的,伦理学的基本问题就是道德与利益的关系问题,伦理学是实践的伦理学。经济伦理作为伦理学的分支,理所当然要研究市场经济中的道德问题,而所有的经济伦理问题都必然紧扣义和利的关系,这也是义利关系在经济伦理研究中处于长盛不衰地位的原因。如果脱离义利问题,不仅经济伦理,就是伦理学也无用武之地。

此外,诚信与平等、责任与自由、公平公正与效率也是比重一直在上升的价值范畴。特别是进入2l世纪以来,这三类范畴是除义利范畴之外最受关注的对象,因为市场经济进入了一个快速发展轨道,产生了一些新的问题,如为富不仁、贫富分化、诚信缺乏等。而改革与创新、敬业与奉献两对价值范畴的比重虽然分别占据80年代和90年代的第二位,但是在整个30年发展中逐渐处于下降的趋势,这又一次表明经济伦理的价值范畴具有十分鲜明的时代特征。

从表4中“其他”一栏的统计结果可以得出,这一比重有时还比较大(80年代达到36.O%)。这种情况虽然使得该样本统计数据失去了一些信息,但是根据笔者对这些文章的阅读和分析情况,“其他”选项的文章大部分都是未涉及明确价值范畴的。比如较纯粹地谈论道德与经济关系的文章,从标题到内容均很难判断作者要表达的价值范畴。所以,虽然“其他”一栏占有一定比例,但对整体的统计结果影响较小。

三、小结和讨论

通过分析,我们得知上述五个变量的结果之间表现出了较高的一致性,它们具体而充分地展示了30年来我国经济伦理研究的时代特征和发展轨迹。80年代是我国经济伦理研究的萌芽时期,多以微观层面的,尤其是较为具体的职业道德研究为主题,义利与财富、改革与创新占据了经济伦理研究的主要价值范畴;90年代成为我国经济伦理研究的成熟时期,多以宏观层面的、以较为抽象的经济与伦理关系研究为主,义利与财富开始成为经济伦理研究中占绝对主导地位的价值范畴;21吐纪前十年,经济伦理研究也进入了平稳的纵深拓展期,出现了宏观的经济伦理原则研究和中观的企业伦理研究并驾齐驱的局面。但是无论经济伦理的研究如何发展和演变,其以义利作为核心价值范畴的主基调一直没有发生变化。

研究结果还表明,经济伦理研究的发展是我国市场经济发展的产物。市场经济体制发端、建立、健全的过程对应的几乎是经济伦理研究的萌芽、成熟、纵深拓展的阶段。经济发展的变迁状况不断冲击、改变着人们对于经济与道德观念的变化,更换着经济伦理研究的热点话题。同时,经济伦理的发展又为市场经济的发展指引了价值方向。市场经济的发展是经济伦理发展的前提和动力,而促进市场经济发展也是经济伦理发展的根本职责和使命。