美国量化宽松货币政策的影响及中国的对策

杨 力 李 蕊

美国量化宽松货币政策的影响及中国的对策

杨 力 李 蕊

二次量化宽松货币政策反映了美国“以邻为壑”的政策取向。量化宽松政策所导致的全球流动性泛滥,将迫使他国的货币升值,加大其通货膨胀的压力和资产价格的波动,同时政策本身对美国的实体经济刺激作用有限,反而会加大美国长期通胀预期,动摇美元的国际储备货币地位。作为全球最大的新兴经济体,面对不断流入的美元资金,中国可以将流入的资金按照时间维度和空间维度进行细分,在此基础上利用差异化的治理方式,采取“堵”、“抽”、“疏”三位一体的政策加以应对。

量化宽松 以邻为壑 差异化治理

2009年第四季度美国GDP年率增长高达5.6%,这一亮丽的数据曾一度使乐观的人坚信美国经济即将摆脱金融危机的泥淖,快速步入增长期。时至今日再度审视,不难发现这一数据的确受益于库存等技术性因素的影响,美国经济也不可能轻易地出现V型反转。2010年美国前三季度的GDP按年率增长分别为3.7%、1.7%、2.5%,①数据来源:Bureau of Economic Analysis of U.S. Department of Commerce,http://www.bea.gov。明显逊色于2009年第四季度,失业率依然保持在 9.6%的高水平,消费者信心指数仍处历史低位区,且于10月份再次下滑,同时CPI维持在1.1%-1.2%②同上。的低水平。面对不乐观的宏观经济数据,美联储再抛重磅炸弹,于2010年11月3日宣布启动第二轮量化宽松政策(QE2),计划于2011年6月底前购买6000亿美元的美国长期国债,以进一步刺激美国经济复苏,同时宣布,将联邦基金利率维持在0-0.25%的水平不变。此举一出,立即引发其他国家的强烈反应,盲从跟随者有之,但求自保者有之,严厉声讨者亦有之。在当前全球经济呈现发达经济体和新兴经济体“冰火两重天”的背景下,美国的二次量化宽松政策对各国经济政策的制定与实施都将产生强大的干扰作用,尤其对于中国这个新兴经济体之首而言,更是影响深远。因此探究美国二次量化宽松政策的本质和影响,从而制定有效的战略和应对之策,是保证我国经济持续稳定发展的现实要求。

一、美国二次量化宽松货币政策及其影响

“量化宽松”本身是一种过度扩张的货币政策,中央银行运用公开市场操作等工具来加大货币供应,通过超经济的货币发行,来缓解银行的资金压力。量化宽松的货币政策如果运用得当,确实能够起到支持实体经济,并有助于减缓甚至遏制经济逆转的作用③Joseph Yam, “The Implications of Quantitative Easing”, Hong Kong Monetary Authority,Mar. 26, 2009, http://www.info.gov.hk/hkma/eng/viewpt/20090326e.htm.。但是美国在2009年启动第一轮1.7万亿美元的量化宽松货币政策之后,短时间内又推第二轮量化宽松,其频率之高、力度之大令全球多数国家难以接受,其政策本质和负面影响不容忽视。

1. 美国二次量化宽松的本质是“以邻为壑”的政策取向

“以邻为壑”出自《孟子·告子下》,其中记载了孟子批驳白圭治水是“……今吾子以邻国为壑”。说白了,自诩为“超越大禹”的白圭治水的所谓妙方就是把邻国当作大水坑,把本国的洪水排泄到邻国去。

全球金融史上,“以邻为壑”的例子并不少见,尤其是在遭遇金融危机后,一国为求自保而不惜损害他国利益的政策比比皆是。在1929年-1933年的经济危机之后,当时的美国罗斯福政府拒绝参与国际金融协调与合作,坚持不承担稳定世界经济的义务,为了保护国内利益,甚至在1934年1月和6月连续签署《黄金储备法案》和《购银法案》,加大美元的贬值力度。而美国购金、购银的行为迫使多个金本位制、银本位制的国家如比利时、法国、中国等退出金、银本位制度,纷纷加入货币贬值的行列。这种“以邻为壑”的政策在很大程度上加剧了世界金融体系在20世纪30年代的分裂,世界经济秩序也进一步恶化,而美国也未能依靠“损人利己”的政策在二战前走出30年代的大萧条。

2. 美国二次量化宽松货币政策的负面影响

在开放经济条件下,各经济体之间由于国际贸易和资本流动而紧密地联系在一起。汇率渠道的存在使得开放经济条件下与封闭经济条件下的宏观政策表现出明显不同的效果。在封闭经济中,一国根据本国的经济状况制定政策不会对他国产生多少影响,但是在开放经济条件下,一国政策的实施由于“溢出效应”的存在,必将对他国产生影响。同时,他国的反应政策也会反过来对本国产生“溢入效应”。美国一意孤行的量化宽松对发达经济体和新兴及发展中经济体均产生了极为不利的影响,尤其是在发达经济体和新兴经济体经济复苏不对称的背景下,美国的量化宽松对前景不明的发达经济体和复苏强劲的新兴经济体影响更为深远,下文将对此着重进行分析,同时量化宽松政策的本身、发达经济体和新兴经济体的回馈反应也将对美国自身产生负面的影响。

(1)对发达经济体的影响

面对美国的二次量化宽松货币政策,发达经济体陷入了是否跟进量化宽松的博弈之中,如果跟进,则有可能进入“光滑斜坡”,一旦开始下滑便很难回头;如果不跟进,则要承担美国量化宽松所带来的负外部性。绝大多数发达经济体当前的经济前景和美国一样不明朗,美国的量化宽松刺激了发达经济体“饮鸩止渴”的神经,无疑加大了发达经济体政策操作的难度,主要发达经济体如日本、欧元区、英国,都面临着不同程度的博弈困境。

第一,使日本陷入两难。事实上,美联储在2010年8月时就已经开始酝酿实施QE2,在美国正式启动之前,日本这个量化宽松政策的发明者也一直在维持着宽松的货币政策。日本央行货币政策委员会于2010年10月28日一致投票决定将基准利率区间维持在0-0.1%区间不变,并公布了当月5日发布的“5万亿日元资产购买计划”的细节,计划在2011年底前分阶段购买日本公司债券、商业票据、政府债券、信托基金等日元资产,同时以固定利率、资金供给担保等形式为市场提供30万亿日元的流动性。美联储 QE2的正式启动,使日本央行陷入两难困境:如果继续跟进扩大量化宽松的规模,将面临巨大的国家信誉破产的风险;如果停止跟进,日元对美元的急速升值也会使日本国内经济陷入低迷甚至停滞。

第二,使欧元区开始动摇。面对主权债务危机的问题,欧元区本应心无旁骛地将紧缩赤字、平衡财政作为首要任务和政策重点,但是美联储量化宽松的示范效应还是动摇了欧元区退出刺激政策的决心。2010年12月2日欧洲央行决定继续维持利率在 1%的历史最低水平,还考虑扩大欧元救助基金的规模,继续购买成员国的国债。欧洲央行行长特里谢近期公开表示“不排除发行欧元区国家联合债券的可能”。这些决策和言论都在某种程度上暗示了欧元区步美国后尘采取量化宽松的可能性。2010年第三季度,欧元区通胀率已达1.9%,距离2%的红线仅一步之遥,如再通过量化宽松增加货币供应量,将对欧元区的稳定产生更大的压力。

第三,使英国更加纠结。与日本的坚决、欧盟的动摇相比,英国的处境更为复杂,英国央行的货币政策因美国的量化宽松而陷入了三方博弈。扩大量化宽松、加息与维持现有政策不变成为英国央行争论的焦点。9位英国货币政策委员形成三派意见,7位赞成保持利率在纪录低位并维持现有量化宽松计划不变,1位认为经济复苏需要再有500亿英镑的量化宽松支持,1位则多次重申需要加息25个基点。如果英国经济不能有出色的表现,那么三方博弈将继续进行,缺少明朗的政策主张则可能延缓经济的进一步复苏。

孩子脾常不足,胃容量小,当感受外邪之后,常导致脾胃功能失调,饮食积滞,使感冒易兼夹食滞证,出现脘腹胀满、不思饮食,甚至使脾胃升降功能失常而发生呕吐或者腹泻。此时可以配合使用一些消食药,如山楂丸、保和丸、消积口服液等。

(2)对新兴经济体的影响

在发达经济体前景依然堪忧的背景下,基于新兴经济体在危机之后的强劲表现,新兴经济体毫无疑问地成为世界经济稳定的来源。而美国的QE2正在给新兴经济体国内经济的发展带来不稳定的因素,主要表现在如下几个方面。

第一,货币被迫升值。美元的贬值直接给新兴经济体的货币带来极大的升值压力。巴西雷亚尔在过去18个月内对美元升值30%,南非兰特自2009年初对美元上涨了37%,2010年初至今,泰国铢和马来西亚林吉特的涨幅也接近10%,印度卢比在2010年9月单月的涨幅就高达5%,中国人民币面临的升值压力也从未间断过。新兴经济体的货币升值对出口的负面影响极大,尤其对于以出口为主要经济支柱的国家来说,更是致命的打击。

第二,通货膨胀压力明显增大。货币超发最直接的影响就是通货膨胀。在此次金融危机初期,世界各国普遍采取了极度宽松的货币政策,有效遏制了经济的持续下滑,但代价是或多或少都存在货币超发的现象。量化宽松下的美元不断流入,加之本国在危机治理中超发的货币,新兴经济体面临的通货膨胀压力显著增大。以中国为例,国家统计局公布的数据显示,2010年7月、8月、9月,CPI同比增速分别为3.3%、3.5%、3.6%,连续三个月处于年初界定的3%的警戒线之上,10月份更是飙升至4.4%,已经可以界定为温和通胀。

第三,资产价格波动加大。量化宽松中多发的美元为寻求更大的获利机会,通过汇率渠道源源不断地涌入新兴经济体的股票、房地产等资产市场,促使其资产价格迅速升温。中国人民银行在《2010年第三季度中国货币政策执行报告》中指出:“由于全球流动性持续过剩和发达经济体复苏乏力,套利资本大量流入经济增长形势看好、利差较大的新兴市场经济体,加剧了新兴市场股票、房地产等资产价格的上涨压力”。①中国人民银行:《2010年第三季度中国货币政策执行报告》,第30-31页,参见http://www.pbc.gov.cn/image_public/UserFiles/goutongjiaoliu/upload/File/2010%E5%B9%B4%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A7%E5%B8%81%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%89%A7%E8%A1%8C%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf。比资产价格升温影响更大的是资金频繁进出所引发的资产价格波动,一旦出现有大量获利资金集体撤退的情况,将使新兴经济体的资本市场遭遇难以想象的重创。

(3)对美国自身的影响

美国把本应自己承担的责任和需要解决的问题都推给了其他国家,在政治层面上,违背了G20领导人在危机期间努力捍卫的集体合作精神,备受其他国家非议和指责,致使其在国际上的政治形象大打折扣。在经济层面上,QE2也难以帮助美国实现预期的经济复苏。可以说,QE2是一张政治、经济上的双输牌,下文主要从经济层面分析 QE2对美国自身的影响。

第一,QE2对刺激实体经济作用有限。在QE2之前,美联储已经在2009年及2010年初通过第一轮量化宽松政策购买了总计约1.7万亿美元的国债和机构债券,使其资产负债表迅速膨胀,从危机前的约8800亿美元升至目前约2.3万亿美元。而与此相伴的却是狭义货币量(M1)货币乘数的持续收缩。金融危机前该乘数长期维持在1.5-1.8倍的水平,2010年2月一路下探至0.79,虽然后来有所回升,但截至2010年11月17日美国M1货币乘数为0.927,①数据来源:Federal Reserve Bank of St. Louis: Economic Data – FRED,http://research.stlouisfed.org/fred2/.仍然低于1,且仅为危机前水平的一半左右,其原因在于面对美联储注入的庞大流动性,保守的银行宁愿将这部分资金以超额准备金的形式存在美联储,造成基础货币猛增,也不愿把资金贷给千疮百孔的企业。美国已经陷入流动性陷阱,虽然大量“注水”,却最终没有流入实体经济,对恢复实体经济的刺激作用相当有限。

第二,加大长期通胀预期。货币超发引致通货膨胀不仅是当前新兴经济体的担忧,从长期来看,也是美国的隐患。美国当前低迷的CPI掩盖了这一矛盾,但不可能消除这一矛盾。货币政策具有一定的时滞效应,过度超发的货币带来的国内通胀可能在一段时间后才会显现,一旦日后经济企稳回升,通胀的压力将不容小觑。

第三,动摇美元国际储备货币的地位。二战后,美国凭借其军事和经济实力,确保美元成为了国际储备货币。2008年金融危机爆发后,美元作为现行国际储备货币的地位开始动摇,关于改革国际货币体系的呼声也不绝于耳。QE2的出台更是令美元声名大坏,如果美国继续一意量化宽松,任由美元对其他法定货币和商品货币贬值,将不仅扰乱全球信用总量、信用创造机制、价格形成机制、真实经济增长机制的关系,更导致全球金融、经济秩序的混乱,“美元陷阱”危机四伏。如果将俄罗斯总理普京在德国力挺欧元并称“不排除俄罗斯未来加入欧元货币联盟的可能性”理解为普京式“黑色幽默”的话,那么中国和俄罗斯决定从2010年12月起在双边贸易中逐步改用人民币和卢布进行结算,实际上就是对美元的局部放弃。美国量化宽松货币政策的持续实施严重稀释了美元价值,令美元基础信用体系面临重大挑战,美元带给别国的不安全感也在不断增长。现阶段各国无意也无力从整体上挑战美元的霸权地位,只是出于保护本国经济的本能,在贸易和融资等领域出现了“去美元化”的倾向,这就进一步动摇了美元的国际储备地位。

二、治理“美元洪水”的方法:堵、抽、疏差异化治理

美国汹涌的美元洪水正在不断冲击着发达国家和新兴及发展中国家的城池。曾有学者断言,美国的QE2不是终点,QE3、QE4的出台也不是没有可能。那么,面对现有和潜在的风险,在理论上是否存在有效的治理方法可以应对来势汹涌的美元洪水呢?

1. 可以选择的方法:堵、疏、抽

据《山海经》记载,上古洪荒时期,鲧治水一味严防死堵,历时九年治水不成,其子大禹,子承父业继续治水,吸取了鲧的教训,因势利导,疏堵并举,首重于疏,次重于堵,历时十三年终于治水成功。自那时起,堵疏结合成为治水的主要方法。古时科技尚不发达,除了“堵”和“疏”之外也别无他法,时代发展至今,“抽”也是一个有效的治水手段。

同样,面对钞票洪水来袭,可以选择的应对方法也有三种:堵、抽、疏。所谓堵,是指加强资本流入的限制和管制;所谓抽,是指降低资金流入的激励和收益预期;所谓疏,则是指引导资金流向经济发展亟需资金的领域。三者有机结合,形成一体,方能取得最佳的治理效果。

2. 根据资金类型细分网格采取差异化治理策略

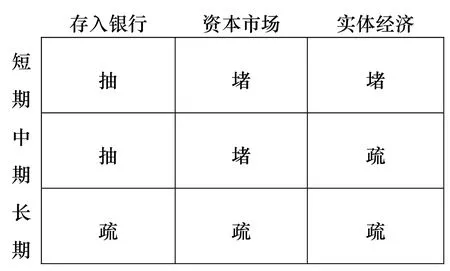

古时治水,水就是流动的液体,不管流到哪儿都是同一种属性;今之治水,治的是美国流出的钞票洪水,而这些资金的特性却因流出时间和流向空间的不同而不同,比如有逐利性极强的短期资金,也有追求稳定回报的中长期资金;有进入资本市场和实体经济大展拳脚的资金,也有安心停留在银行账户谋求无风险套利的资金,为此可以对资金类型进行细分,建立资金类型细分网格(图1)。

图1 资金类型细分网格和差异化治理

如图1所示,纵轴以时间维度描绘流入资金投资目标期的长短,分为短期、中期、长期。横轴以空间维度描绘资金所流向的领域,分为存入银行、资本市场和实体经济。横轴与纵轴的各三个元素两两交叉就可以形成九个组合,用以描述资金的特点。如左上角(存入银行,短期)的组合就代表流入的资金属于短期投资,以存入银行获取利差为主要目的。资金本身是中性的,谈不上好与坏,但却具有不同的特点。正是这些特点的存在,使得有些资金流入是流入国必须加以抵制的,而有些资金却可以为流入国发展本国经济所用,根据资金的不同特点,采取不同的应对方法,既可以维护资金流入国经济金融体系的安全,又可以维持经济的长期发展。

按照资金的不同特点,可以选择不同的方法加以治理,详见图 1。对于存入银行的资金而言,短期和中期的应以“抽”为主,长期的应着重于“疏”;对于流入资本市场的资金,短期和中期的应“堵”,长期的要“疏”;对于流入实体经济的资金,短期的要“堵”,中期和长期的不妨侧重于“疏”。

三、中国应对“量化宽松”的政策建议

美元洪水汹涌势头不减,全球流动性水位迅速升高。中国作为全球最大的新兴经济体,长期以来的经济高增长以及在危机后的迅速复苏不仅令世界各国钦羡,也使中国成为全球流动性逐利的首要战场。面对源源不断的美元洪水,中国可谓“首当其冲”。对于流入中国的资金,理论上可以根据资金的不同特点加以甄别,采取差异化的策略,扬长避短,为我所用,在具体的政策制定与实施上,可以重点着眼于如下的政策措施:

1. 堵之策

加强外汇管理和资本管理,间接管制手段与直接管制手段相结合,可以采取的措施包括征税、①比如托宾税。托宾税是指对现货外汇交易课征全球统一的交易税,由美国经济学家托宾在1972年的普林斯顿大学演讲中首次提出,他建议“往飞速运转的国际金融市场这一车轮中掷些沙子”。托宾税主要是为了缓解国际资金流动尤其是短期投机性资金流动规模急剧膨胀造成的汇率不稳定。中国银监会首席顾问沈联涛、中国社保基金理事会理事长戴相龙近期都在公开场合表示,中国可以考虑开始征收托宾税。缴纳无息准备金、对流入资本设置最短停留期限、设立外汇敞口的头寸限制、明确银行的详细信息报告制度等;严厉打击资本市场和商品市场中的投机行为,一经查处即加大力度惩罚;加强外汇管理局、商务部、银监会、证监会等监管部门之间的信息沟通和政策协调,建立起全方位的、综合性的监管体系,对短期的套利资金进行拉网式的立体排查,确保我国金融体系的安全和稳定性。

2. 抽之策

退出非常规的货币政策,回归稳健的货币政策。2010年10月中旬以来,央行已经将一年期存贷款基准利率上调 2.5%,并在短期内连续两次上调存款准备金率,货币政策转向的预期已悄然来临。结合当前国内外形势,在货币政策工具的选择上,公开市场回笼、提高存款准备金率和加息三种手段各有利弊:公开市场操作比较灵活,但从近期央票持续低量发行的情况看,公开市场操作存在暂时失灵的可能,难以达到预期的资金净回笼量;提高存款准备金率比较简单,但是提高存款准备金率有一定的限制,不可能一味提高,考虑之前的差别化调整因素,目前部分金融机构的存款准备金率高达19%,已经突破历史新高,再提高会使金融机构畏首畏尾、无所适从,影响正常的信贷业务;加息的作用比较强劲,但是频繁加息会拉大中美之间的息差,加速息差套利资金的涌入,非但不能解决流动性过剩的问题,反而进一步刺激了流动性泛滥,同时会增加资金成本,误伤存量浮动贷款客户,影响实体经济发展,不利于国内经济的长期稳定发展。因此,比使用单一工具更好的选择是,根据不同的情况搭配使用三种工具,在合适的时机选择最有效的工具。

3. 疏之策

引导中长期资金进入中国经济发展需要长期资金的领域,如中国的城市化进程和相应的基础设施建设、节能减排建设等领域,允许其分享中国经济发展的红利,达到互利互惠的双赢效果,其关键想法是设法稳定这部分中长期的优质资金。如果长期项目存在回报期过长的短板,可以利用金融工具创新的方法配合对资金的安抚和引导,比如发行长期城市建设债券、长期房地产投资信托基金等,通过按期分红的方式给予投资回报,缩短投资回收期,最终起到稳定资金,为中国经济发展服务的效果。

4. 政策配合

对于任何目标,都不可能通过单一的政策来完成,差异化的治理方案能够提高治理的效率,降低“弃真存伪”的概率,同时,中国需要通过一揽子政策的配合来有效应对美国及部分发达经济体的量化宽松。政策配合包括三个层面的搭配:一是单一策略中政策工具的搭配,如上文论述的“抽之策”中关于公开市场操作、法定存款准备金率及利率工具的搭配使用;二是不同策略之间的配合,通过“堵”、“抽”、“疏”三位一体的联合治理,目的是使不同类型的资金发挥出最大的积极效用;三是“堵”、“抽”、“疏”策略与其他政策的配合。这一层面配合的主要作用是弥补前者对经济变量的负面影响,比如退出宽松的货币政策后,会导致总需求下降,这就需要积极的财政政策加以配合,抵消总需求下降带来的负面影响。此外,在汇率政策与货币政策的配合方面,可以进一步推动人民币国际化,建立更有弹性的汇率制度,稳步推进资本项目下的人民币可兑换进程,考虑赋予人民币汇率更大的灵活性,降低升值预期,从而让央行的货币政策拥有更大的独立性,通过稳健的政策冲销资本流入国内所带来的通胀压力和资产价格压力。

杨力,上海外国语大学国际金融贸易学院教授、博士生导师;李蕊,上海外国语大学博士研究生

本文得到上海外国语大学重大科研项目“中外金融风险管理研究”资助,项目号:KX161022。