元杂剧“两汉戏”兴盛原因考

姜 伟

元杂剧“两汉戏”兴盛原因考

姜 伟

元代“两汉”题材剧作大量涌现,其繁盛与元代社会政治、文化环境及文人心态密不可分,与汉、元两代迥异的社会背景紧密相连,表达了文士乃至寻常百姓对现实的不满和社会公正的渴望。

元杂剧;两汉戏;分类;盛因;探析

有元一代历史题材剧作甚为发达,明初朱权《太和正音谱》中将元之杂剧分作“十二科”,每科杂剧中都有许多作品是对前代历史故事重新演绎,及元之前各朝历史无一未被加以改编而登上戏曲舞台,许多学者亦是将笔力集中于三国戏、隋唐戏及敷演两宋历史、传说的水浒戏、包公戏等剧作的探究,而“两汉戏”作为元历史剧中重要组成部分,其繁荣情况堪称蔚为大观,同样具有相当研究价值。

一 “两汉戏”剧目 存佚情况及其分类

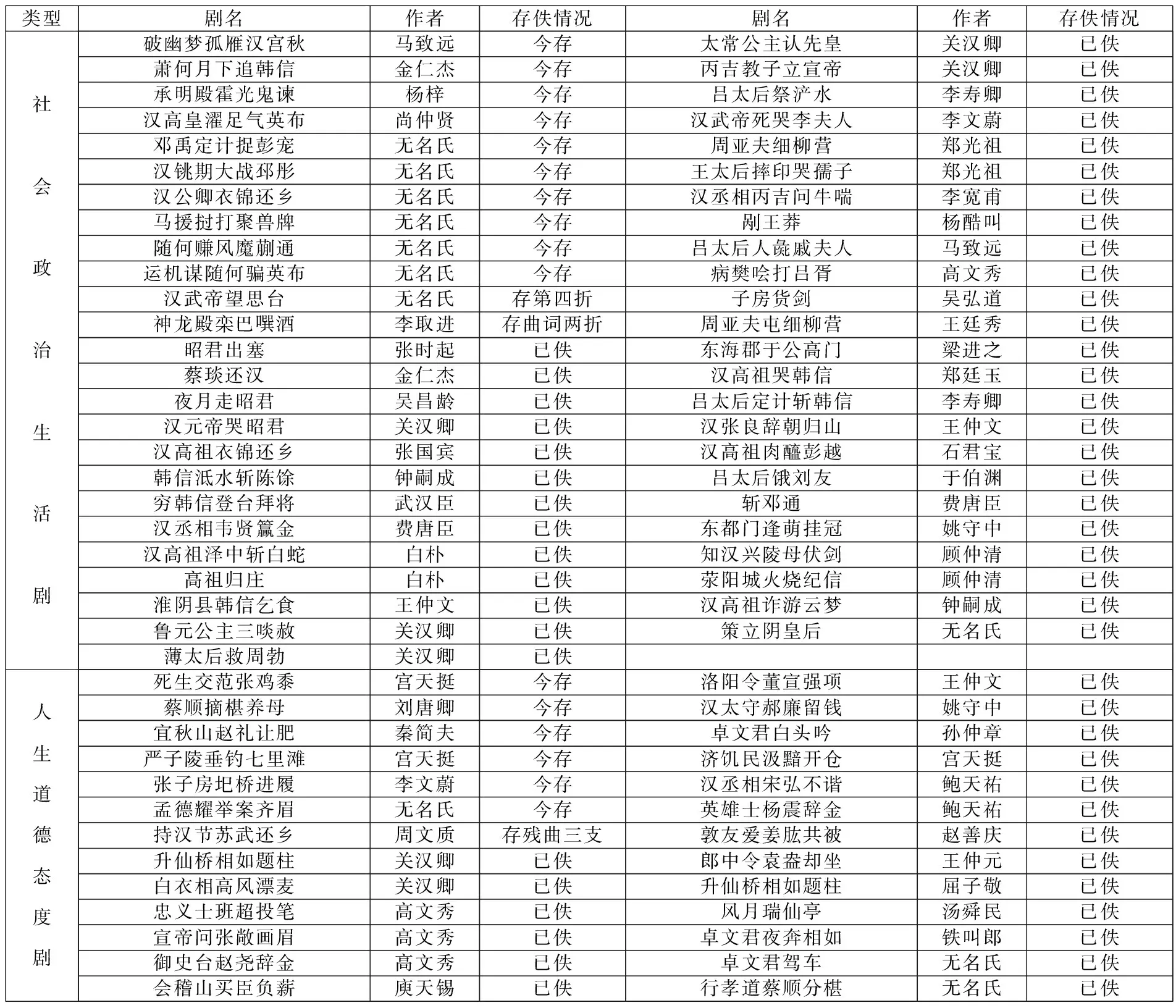

参酌钟嗣成《录鬼簿》、贾仲明《录鬼簿续编》等文献,可知元代“两汉戏”多达75种,其中失佚者多数,其题材或取自前代笔记小说诗文,或汲取两汉历史传说并参照元代现实改编而成,依据其所表现的主旨又可粗概为社会政治生活剧及人生道德态度剧两类,剧目罗列如下:

类型剧名作者存佚情况剧名作者存佚情况社 会 政 治 生 活 剧破幽梦孤雁汉宫秋马致远今存太常公主认先皇关汉卿已佚萧何月下追韩信金仁杰今存丙吉教子立宣帝关汉卿已佚承明殿霍光鬼谏杨梓今存吕太后祭浐水李寿卿已佚汉高皇濯足气英布尚仲贤今存汉武帝死哭李夫人李文蔚已佚邓禹定计捉彭宠无名氏今存周亚夫细柳营郑光祖已佚汉铫期大战邳彤无名氏今存王太后摔印哭孺子郑光祖已佚汉公卿衣锦还乡无名氏今存汉丞相丙吉问牛喘李宽甫已佚马援挝打聚兽牌无名氏今存剐王莽杨酷叫已佚随何赚风魔蒯通无名氏今存吕太后人彘戚夫人马致远已佚运机谋随何骗英布无名氏今存病樊哙打吕胥高文秀已佚汉武帝望思台无名氏存第四折子房货剑吴弘道已佚神龙殿栾巴噀酒李取进存曲词两折周亚夫屯细柳营王廷秀已佚昭君出塞张时起已佚东海郡于公高门梁进之已佚蔡琰还汉金仁杰已佚汉高祖哭韩信郑廷玉已佚夜月走昭君吴昌龄已佚吕太后定计斩韩信李寿卿已佚汉元帝哭昭君关汉卿已佚汉张良辞朝归山王仲文已佚汉高祖衣锦还乡张国宾已佚汉高祖肉醯彭越石君宝已佚韩信泜水斩陈馀钟嗣成已佚吕太后饿刘友于伯渊已佚穷韩信登台拜将武汉臣已佚斩邓通费唐臣已佚汉丞相韦贤籯金费唐臣已佚东都门逢萌挂冠姚守中已佚汉高祖泽中斩白蛇白朴已佚知汉兴陵母伏剑顾仲清已佚高祖归庄白朴已佚荥阳城火烧纪信顾仲清已佚淮阴县韩信乞食王仲文已佚汉高祖诈游云梦钟嗣成已佚鲁元公主三啖赦关汉卿已佚策立阴皇后无名氏已佚薄太后救周勃关汉卿已佚人 生 道 德 态 度 剧死生交范张鸡黍宫天挺今存洛阳令董宣强项王仲文已佚蔡顺摘椹养母刘唐卿今存汉太守郝廉留钱姚守中已佚宜秋山赵礼让肥秦简夫今存卓文君白头吟孙仲章已佚严子陵垂钓七里滩宫天挺今存济饥民汲黯开仓宫天挺已佚张子房圯桥进履李文蔚今存汉丞相宋弘不谐鲍天祐已佚孟德耀举案齐眉无名氏今存英雄士杨震辞金鲍天祐已佚持汉节苏武还乡周文质存残曲三支敦友爱姜肱共被赵善庆已佚升仙桥相如题柱关汉卿已佚郎中令袁盎却坐王仲元已佚白衣相高风漂麦关汉卿已佚升仙桥相如题柱屈子敬已佚忠义士班超投笔高文秀已佚风月瑞仙亭汤舜民已佚宣帝问张敞画眉高文秀已佚卓文君夜奔相如铁叫郎已佚御史台赵尧辞金高文秀已佚卓文君驾车无名氏已佚会稽山买臣负薪庾天锡已佚行孝道蔡顺分椹无名氏已佚

二 “两汉戏”的繁盛

虽然是以两汉之历史作为创作剧本的主体,但作家们往往不是亦步亦趋地照着历史的真实进行书写,不是单纯地还原历史人物和历史事件,而是在创作的过程中观照自身,依据自身之需,对历史进行一定程度虚构和改编,剧作成为作家思想感情的外在载体。

1.入仕之艰。“两汉戏”的繁盛与元代特殊的政治、文化环境是密不可分的,作为在中国历史上第一个由少数民族建立的国家政权,元代统治者将其治下之子民分作四等,蒙尊汉贱,郑振铎先生曾指出:“蒙元治下,少数民族压迫过甚,汉人的地位,视色目人且远下,即有才智之人,做了官吏的,也是位卑爵低,绝少发展的可能。”[1]而彼时政治的高压,科举的废除却产生了意想不到的积极效应。一方面,文人们胸中积累了愈来愈多的不平之气,只有通过自身的文笔进行发泄,另一方面,仕途的断绝使得他们只得以剧本创作满足口腹之虞,他们最终离开书斋来到社会底层,愤而挥笔。正如王静安所言:“元初名臣中有作小令套数者,唯杂剧之作者,大抵布衣。”[2]文人们入仕为官的希望在现实中被无情浇灭,只有在自己作品中进行幻想,聊以自慰。

李文蔚《圯桥进履》、金仁杰《追韩信》等作品,剧中主人公或才高八斗或武艺压群,继而遇贤人举荐,后适逢明君,通过自身才能改变了卑贱的身份地位,在这些英雄人物身上均能找到文人的精神寄托,折射出了他们鲜明的自我形象。

元代曲家们追溯汉代,以两汉历史故事为切入点,抒发自我,与汉代独特的用人制度不可分割。元代科举既废,渴望入仕的文人期盼能有其他途径实现“兼济天下”之愿望,而两汉时期任用官吏途径众多,如辟征、察举、军功、任子、赀选等,最重要的莫过于察举制,这种察举用贤制度给了元代文人实现进身的希冀。察举之法大体是:先由皇帝下诏,令三公九卿,地方郡守等高级官吏,按一定名目,把各地品德高尚,才干出众,学识渊博的平民或下级官吏推荐给朝廷,后直接任官。这种特殊的选拔人才方式在科举被废的元代的文人眼中有着无限的吸引力,他们渴望回到汉代,渴望得到贤人名士的举荐,渴望得到圣君明主的赏识,正是基于这种心理,《圯桥进履》、《追韩信》这类以两汉故事为背景的士人发迹戏便应运而生。《圯桥进履》本事见《史记·留侯世家》、《搜神记》卷四“黄石公祠”和《仙传拾遗》,叙写秦末张良在圯桥遇黄石公,授其天书,后得刘邦赏识,拜为军师,“用智施谋,擒拿申阳,陆贾”,大展宏才。张良作为元代穷儒的自我参照物,在作品中作者李文蔚极力渲染其落难遭际:“我本是一个贤门将相才,逃难在他乡外。空学得满腹锦绣文,天也则我腹内恨几时开?”这种苦闷是整个元代文人内心的独白。而《追韩信》中主人公韩信也是“恨塞于天地之间”,失意与忧郁填于胸中,但最终他们都受到贤人举荐,又适逢明君,“学成文武艺,货与帝王家”,青云直上,实现了“兼济天下”的终极目标。

2.以曲砭政。孔子“学而优则仕”的信条在元代已经成为幻想,“言为心声,文以载道”,儒生们企图通过剧作直抒胸臆,反映当下社会政治,针砭时弊。戏曲艺术“谏人主,讥弊政”的功能早在北宋时期史学家马令《谈谐传》中已有阐述:

呜呼!谈谐之说,其来尚矣。秦汉之滑稽,后世因为谈谐,而为之者多出乎乐工优人。其廓人主之偏心,讥当下之弊政。[3]

洪迈《夷坚志》亦记载了早期杂剧“箴讽时政”的作用:

俳优、侏儒,固伎之最下且贱者,然亦能因戏语而箴讽时政,有合于古“曚诵”“工谏”之义,世目为杂剧者是已。[4]

而元统治者对此却是早有防备,元廷法律明文规定:“诸妄撰词曲,诬人以犯上恶言者,处死。诸民间子弟,不务生业,辄于城市坊镇,演唱词话,教习杂戏,聚众淫谑,并禁治之,诸乱制词曲,为讥议者,流。”[5]对于这种文化上的“白色恐怖”,元代文人们只得以“演前人之历史,抒时下之不平”,通过描写前朝历史中的诸多宫廷斗争,文士遭恶事例来影射时下政治的黑暗,发泄自身的苦闷,郁愤与失意。其中有反映封建君主沉湎酒色导致国祚衰微的帝王悲剧,代表性的如《霍光鬼谏》写汉昭帝死后所立之昌邑王为君不到一月,干下坏事上千,后又立宣帝,只知贪图霍成君的美色,不听霍光的劝谏,酿成造反事件,险些丧国。又有反映统治阶级灭绝人性的血腥本质的剧作,如取材于《史记·淮阴侯列传》和《汉书·蒯通传》的《随何赚风魔蒯通》一剧中写刘邦天下已定之后,恐韩信功劳太大,生不臣之心,而设计将其杀害。剧作通过韩信手下辩士蒯通明述韩信“三愚”:

韩信收燕赵破三齐,有精兵四十万,恁时不反,如今乃反,是一愚也;汉王驾出城皋,韩信在修武,统大将二百余员,雄兵八十万,恁时不反,如今乃反,是二愚也;韩信九里山前大会垓,兵权百万,皆归掌管,恁时不反,如今乃反,是三愚也。[6]

明贬实褒,称颂了韩信的盖世之功和坦荡胸怀,揭露了最高统治者“兔死狗烹,鸟尽弓藏”的自私、冷酷与残暴,变相影射了元统治者的残酷、昏庸与寡情,以解自身之不平。作家们“古为今用”,为自身所处的社会与时代的新的政治斗争和社会现实服务,筛选、撷取与自己所关心的社会现实问题相关的历史人物和事件,进行艺术的再创造,使自身及观众从中得到憬悟。

3.不平之鸣。元代的民族矛盾极为深刻,民族压迫和民族歧视也甚为明显,元代刑法规定:“诸蒙古人与汉人争,殴汉人,汉人勿还报,许诉于有司。诸正蒙古人,除犯死罪,监禁依常法,有司毋得拷掠,仍日给饮食。犯真奸盗者,解束带佩囊,散收。”[7]这种民族矛盾不可避免地会进入杂剧创作主体之视野中,“门第卑微,职位不振”的文人作家们呼唤着汉室的复兴,激励鼓舞人民群众抗击外侮,捍卫国家和民族的主权与尊严,宣泄对元朝统治阶级的不满。在以“昭君出塞”题材为主的一类剧作中表现得尤为明显,以有“元杂剧第一”之称的《汉宫秋》最具代表性。此剧所描写的明妃王昭君实际是一个民族英雄的光辉形象,她拒送贿赂于前,“和番”救国继之,以死殉国于后,环环相扣,一位爱国女杰、民族英雄的伟大形象浮现于观众面前。而全剧反复出现“汉家”,“大汉”字样,又有昭君在番汉交界处自尽,从中都不难看出企望汉室复兴,赞赏民族气节是这类民族矛盾剧的重要主体。据历史记载,汉元帝和昭君出塞之际,正是汉朝国势强盛之时,与匈奴恢复了友好关系,昭君是元帝赐予前来朝见的呼韩邪单于的,并非被迫和亲。而在《汉宫秋》中作者有意写成匈奴力强,必索昭君,最终汉朝无力抵抗,牺牲昭君。它继承了宋代讲史“大抵虚多实少”和“大抵真假参半”的艺术传统,并且以上对史实的改编,对强弱的易位更是反映了作者马致远内心的民族思想,历史剧的产生总是根植于剧作家自己所生活的现实土壤,为当时的社会、政治、经济、思想、文化、理想追求所左右和决定的。是作家根据某种思想艺术的追求而对史实进行的大胆选择和大刀阔斧的改造。

元代文人在穷困交加,遭受严重压迫和歧视之际追忆往昔,追溯汉代有着内在的客观必然性。他们生活在一个由蒙古贵族阶级专制统治的封建帝国之中,元统治者没有儒家文化传统,以落后的游牧文明方式来管理全国,崇武抑文的倾向明显。姑且不论科举废止与民族压迫对汉族文人带来的伤害之深,即便是在平民阶层中,汉族知识分子的地位也是十分卑微,元廷依职业将其治内居民分为十级:“一官,二吏,三僧,四道,五医,六工,七匠,八娼,九儒,十丐”,当我们翻开元杂剧,几乎到处都可以听到元代文人的啼饥号寒之声,作为读书人他们不但失去了“精研六艺,修养品性,愿以其才德辅佐君主成大业”的人生目标,更要为了生计而卖诗鬻字,求斋要饭,丧失了文人最起码的人格与尊严。与此形成鲜明反差的是在汉代儒生有着令元代文人极为羡慕,难以匹及的尊严与地位,汉朝平民划分四类,即士、农、工、商,这并不是随意划分,而是包含了对四种主要职业的评价,“士”即包含了已经进入官场的读书人和身为平民的读书人,“士”位居四民之首,原因在于他们是唯一从事脑力劳动的人,传统上被认为高于体力劳动,在汉代“士”还经常应皇帝诏书要求,被中央和地方各级官员保举为“贤良文学”,甚至通过保举做了博士,丞相。而汉代儒士所享有的非凡声誉和优厚待遇是元代文人所不敢想象的,他们只有通过自身创作的剧作来缅怀汉代,“正视自我,心有所感,信笔为之,以我笔写我心,抒我壮怀,吐我幽恨,叙我追求,放开手眼,倾泻真情,以文而自我抚慰那孤独的心灵,使悲苦的情怀得到暂时的缓解”。[8]

4.“济世”之音。元统治者虽“以弓马之利取天下”,但“只识弯弓射大雕”的他们带着处于社会发展较低阶段的剽悍和勇猛,闯进了封建制度已十分完备成熟,封建伦理道德已十分发达的中原,在其统治之下,整个社会纲常松弛,礼崩乐坏,风气日渐淫废,他们没有对程朱理学的信仰,没有对君权、父权、夫权的崇拜,没有朝仪,没有礼乐,没有学校,直至元初世祖时,仍然“凡遇称贺,则臣庶皆集账前,无有尊卑,贵贱之辨,执法官厌其喧杂,挥杖击逐之,去而复来者数次”。[9]这种浑沌的社会风气与两汉时期盛世伦理形成鲜明反差,早在汉初政治转型之际,贾谊就对汉初道德危机进行批判,并倡导礼治建设,呼吁强化社会伦理,强调德治教化,化民成俗,继而开始了伦理与法治整合的步伐。武帝时期“罢黜百家,表彰六经”,以儒家思想治天下,董仲舒提出“人受命于天,固超然异于群生。入有父子兄弟之亲,出有君臣上下之谊”,“有耆老长幼之施”,此“人之所以贵也”。两汉时期统治阶层对伦理道德的强化,对社会风气的批判正是蒙元时代文人儒士所希冀发生的,他们胸怀忧虑,认为家庭的混乱、社会道德的沦丧都是中原传统道德遭破坏的结果,并积极倡导“仁义”和封建伦理道德。以孔孟为代表的中原核心文化的儒家学说,历经两汉经学,隋唐三教合流的演变后,至于宋代,又汲取了佛教的思辨哲学和道教的道德理论,一脉而下,与道、释的相互吸收,融合中,产生了一种拥有儒学特质的“理学”,它严格区别“上下之分,尊卑之义”的三纲五常,成为当时占统治地位的思想观念。文士们的这一思想观念和元代社会现实产生了巨大的矛盾冲突,他们寻求一种宣泄不满和教化社会的途径,此时杂剧艺术便映入这些文士的眼帘,成为他们实现“兼济天下”的利器。《礼记》有云:

治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乖;亡国之音哀以思,其民困。声音之道,与政通矣。[10]

夏庭芝在《青楼集志》中写道:

“院本”大率不过谑浪调笑,“杂剧”则不然:君臣如《伊尹扶汤》、《比干剖腹》;母子如《伯瑜泣杖》、《剪发待宾》;夫妇如《杀狗劝夫》、《磨刀谏妇》;兄弟如《田真泣树》、《赵礼让肥》;朋友如《管鲍分金》、《范张鸡黍》,皆可以厚人伦,美风化。[11]

杂剧作家们不仅看到了杂剧“厚人伦,美风化”的教化作用,且依照现实不遗余力地进行创作促使了反映伦理道德情操的剧作的繁盛,此类剧作主要反映“仁爱孝悌,忠义守信”的道德观念,如刘唐卿的《蔡顺摘椹养母》写“二十四孝子”之一的蔡顺由于孝而感动神灵的故事,秦简夫的《赵礼让肥》,不但宣扬孝顺父母之德,而且称颂兄弟之爱,即所谓“悌”。赵家三人均以己肥争相受死,使得铁石心肠的马武也被其“为母者大贤,为子者至孝”感动,最后赵家母子被朝庭封官赐金,旌表门庭,皆大欢喜的结局在观众看来,无疑是源于孝悌之德。需知在汉代孝伦理作为一种理论形式被纳入制度,国家法制、政策、措施上充分展示“孝治”特色,孝观念也是社会中绝大多数人的人生追求和价值取向。

此类作品在不同程度上折射了其作者的伦理观,反映了中国封建社会人们心中潜藏的道德准则,是传统道德观念的延续。在异族的统治之下,元剧作家以其高度的道德意识和社会责任感,将耳闻目睹的生活诉诸笔端,用杂剧这一喜闻乐见的形式,对传统道德进行了阐释和宣扬,使观众模糊的道德意识在舞台上变得明了起来,使得他们走出了因事世变迁而造成的种种忧闷和彷徨,从而让心灵找到了栖息之所,赢得了良好的教化效果。

三 结语

元代历史题材剧作取材丰富,内容广泛,除本文所述之“两汉戏”以外,还有演绎夏商周、三国、隋唐、宋金等历史时期之作品,每一历史时期题材的历史剧都暗含着创作主体独特的创作心理,譬如“三国戏”的涌现就表达了作家们呼唤着英雄的复归,企盼着正义的到来。到了明代传奇盛行之时,下及清代,历史题材剧作仍在剧坛上占据重要地位,如清代享有“南洪北孔”美誉的洪升、孔尚任两位作家各以其历史剧《长生殿》、《桃花扇》而留名于后世。同样,剧作家们的“咏史”传统无疑拓宽了戏曲艺术的表现阈限,无形中推进了戏曲艺术的发展与进步。

[1]郑振铎.插图版中国文学史[M].北京:人民文学出版社,1957:638.

[2]王国维.宋元戏曲史[M].上海:上海古籍出版社,1998:1,77.

[3]马令.谈谐传[M].转引自:古典戏曲美学资料集[M].北京:文化艺术出版社,1992:38.

[4]洪迈.夷坚志[M].转引自:古典戏曲美学资料集[M].北京:文化艺术出版社,1992.44.

[5][7]宋濂.元史.卷104,105[M].北京:中华书局,1983:2651,2673.

[6]王季思.全元戏曲.卷6[M].北京:人民文学出版社,1999:161.

[8]赵兴勤.中国古典戏曲小说考论[M].长春:吉林教育出版社,2004:190.

[9]陶宗仪.南村辍耕录[M].北京:中华书局,1997:17.

[10]张文修.礼记[M].北京:北京燕山出版社,1995:255.

[11]夏庭芝.青楼集[M].转引自:中国古典戏曲论著集成.册2[M].北京:中国戏剧出版社,1982:7.

ClassNo.:I207.039DocumentMark:A

(责任编辑:宋瑞斌)

AnalysisofReasonsofProsperityforDramasofWestandEastHanDynastyinYuanDynastyinChina

Jiang Wei

The dramas of West and East Han Dynasty sprung up in Yuan Dynasty . The reasons of prosperity is because of the political ,economic situation and social psychology of Yuan Dynasty . The theme of those dramas is to express the dissatisfied emotion to the social reality at that time and the desire to get the social justice .

poetic drama of Yuan Dynasty:drama of East and West Han Dynasty; classification;reason to boost;analysis

姜伟,在读硕士,徐州师范大学文学院2008级, 江苏·徐州。研究方向:中国戏曲史。邮政编码:221116

徐州师范大学2010年研究生科研创新计划项目(2010YWB035)

1672-6758(2011)01-0102-3

I207.309

A