延安市污水处理厂污泥中6种重金属元素的形态分析

朱延强 张媛媛

(延安市污水处理厂,陕西 延安716000)

1 前言

随着我国城市化进程速度的加快,城市污水处理厂的规模也在逐年加大,产生的污泥产量也在快速增加。未经处理的污泥进入环境后直接会给地下水和大气带来二次污染,这样对于生态环境和人类活动也构成了严重威胁[1-2],所以对污泥的处理与处置日益受到人们的关注。

污泥中重金属对环境的危害不仅与其总量有关,关键取决于存在的形态,不同形态呈现出不同环境行为与生物毒性[3-5],因此在研究污泥中重金属含量基础上进一步研究重金属的形态,有利于根据重金属的存在形式选择合适的处理方法和合理的工艺手段。

采用Tessier等人[6]提出的五步连续提取法对陕西省延安市污水处理厂的污泥中6种重金属元素进行形态提取,采用ICP-AES法对各种元素的总量及其不同形态进行测定,所得数据对于今后进行污泥的合理处置和开发利用具有重要意义。

2 实验部分

2.1 仪器与试剂

ICPS-7510电感耦合等离子体发射光谱仪(岛津国际贸易有限公司),AUY220型电子天平(岛津国际贸易有限公司),OPK-I型优普超纯水机(成都科技有限公司),720型电热板(浙江省诸暨县马剑电热仪器厂),LG10-2.4A型高速离心机(北京医用离心机厂),SHZ-22型水浴恒温振荡器(太仓华美生化仪器厂)。

实验用浓 HNO3、浓 HCl、HClO4、HF、H2O2均为分析纯,实验用水为优普超纯水(以下简称纯水),各种元素的标准溶液全部按照国家标准物质研究中心的标准溶液配制方法配制[7]。实验所用容量瓶、烧杯、玻璃棒等玻璃仪器在使用前均经HNO3(4%)浸泡过夜,用优普超纯水清洗后,晾干备用。

2.2 样品处理

污泥样经风干磨碎过0.12mm筛,装入玻璃瓶放在阴凉干燥处待用。

2.3 污泥样中重金属元素的总量分析[8]

取0.5000g风干过筛的污泥样置于聚四氟乙烯烧杯中,加入10mL浓 HNO3、8mL HClO4、5mL HF,在电热板上加热消解(若消解不完全可多次添加)至白烟赶尽,冷却,残留物用HNO3(1%)溶解,定容至50mL,用ICP-AES测定溶液中重金属元素Zn、Cu、Cr、Cd、Pb和 Mn的含量。

2.4 污泥样中重金属元素形态提取

2.4.1 可交换离子态

称取0.5000g风干过筛污泥样品于离心管中,向其中加入10mL MgCl2(1mol/L)于22℃下恒温震荡1h,离心(3000r/min),收集清液分析。

2.4.2 碳酸盐结合态

在2.4.1残留物中加入10mL NaAc(1mol/L)于25℃下震荡6h,离心(3000r/min),收集清液分析。

2.4.3 铁锰氧化物结合态

在2.4.2残留物中加入10mL NH4Cl(0.04mol/L)于95℃下保持6h,途中震荡数次,离心(3000r/min),收集清液分析。

2.4.4 硫化物及有机结合态

在2.4.3残留物中加入10mL HNO3(0.02mol/L)和6mL H2O2(30%),于85℃下间歇震荡4h,然后再加入3mL NH4Ac(3.2mol/L),震荡25min,离心(3000r/min),收集清液分析。

2.4.5 残渣态

将残留泥样洗入烧杯中,加入1mL浓HNO3,在电热板上加热至尽干,共进行3次,用HNO3(1+1)加热溶解,过滤,对滤液进行分析。

2.5 ICP-AES的工作条件和分析线选择

ICP-AES工作条件:功率1.2kW、辅助气流量1.2L/min、载 气 流 量 0.7L/min、冷 却 气 流 量14L/min、光谱温度38℃、线性电压104%、检测高度低;分 析 波 长/nm:Mn 267.610、Cu 327.396、Zn 213.856、Cr 267.716、Pb 220.351、Cd 214.438。

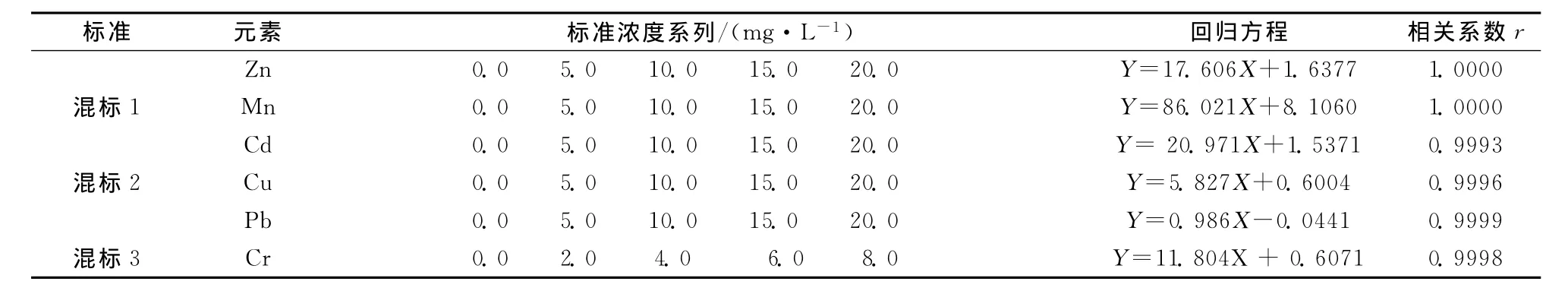

2.6 混合标准溶液

根据样品中各元素的含量高低,用纯水配制混合标准溶液,为了避免混合标准溶液中阴阳离子的相互反应,将所测定的6种元素分成三组测定。第一组:Zn、Mn、Cd,第二组:Cu、Pb,第三组:Cr。按照2.5的仪器工作条件进行测定,各元素标准溶液的质量浓度、线性回归方程和相关系数见表1。

表1 元素配制的标准溶液、线性回归方程和相关系数Table 1 Standard solutions,linear regression equations and correlation coefficients

3 结果与讨论

3.1 污泥中重金属的总量分析

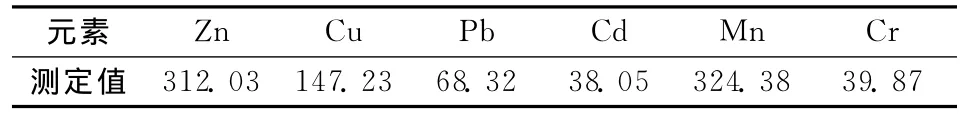

按照2.3的方法处理样品,测定污泥中各元素的含量见表2。

由表2可以看出延安市污水处理厂污泥中不同重金属的含量存在较大差异,其中含量最高的是Mn,约为:324.38mg/kg,其次为重金属Zn和 Cu,分别为:312.03和147.23mg/kg,含量最少的是Cd和Cr,约为:38.05和39.87mg/kg,与我国城镇污水处理厂污染物排放标准[9]相比,Zn、Cu、Pb、Cr的总量均未超标,含量超标的仅为Cd,因此,延安市污水处理厂的污泥在农用时应对Cd预先进行处理。

表2 样品中各元素总量的测定结果Table 2 Testing results of total contents of each element in the sample mg/kg

3.2 污泥中重金属的存在形态分析

按照2.4的提取方法处理样品,测定污泥中各元素存在形态的含量见表3。

表3 样品中各元素的形态分析结果Table 3 Analysis of the form of each element in the sample mg/kg

根据表3对延安市污水处理厂污泥中六种重金属元素形态分析规律探讨如下。

3.2.1 可交换离子态

可交换态金属是指吸附在腐殖质、粘土等成分上的金属,它易于迁移,对环境变化特别敏感,可被植物所吸收。从它们的分布来看,Cd主要以可交换态存在,含量约占60.2%。其次是Pb、Mn,它们也以一定量的可交换态存在。含可交换态较多的Cd具有强的生物有效性,不稳定。一般在土壤中锰含量较高,因而认为它不是土壤污染元素,但在强还原条件下,锰所引起的毒害需引起足够的重视。

3.2.2 碳酸盐结合态

土壤的酸碱性对碳酸盐结合态的金属元素影响很大,当酸性增强时,它们易释放到环境中[10],相反,当碱性增强时将有利于碳酸盐的生成。可以看出Pb主要以此状态存在,含量约占42.45%,与可交换离子态类似,主要以碳酸盐结合态存在的Pb同样具有较强的生物有效性,较活泼,易释放到环境中去,对环境危害较大。

3.2.3 铁锰氧化物态

一般情况下,在土壤中的铁锰氧化物都以矿物质的外裹物和细粉散颗粒存在[11],活性比较高的铁锰氧化物具有较大的比表面积,易于吸附或共沉淀阴阳离子,以这一状态存在的元素也不稳定,生物有效性强,从上表中看出各元素在这一状态的分布都很小,Cr几乎在这一状态无分布。

3.2.4 硫化物及有机结合态

土壤中存在多种有机物和硫化物,这些有机物及硫化物具有很强的螯合金属的能力,同时它们又改变了矿物颗粒的表面性质,增加了其吸附重金属的能力。在这一状态存在的金属较稳定,生物有效性差,Cu主要以这一状态存在,所占比例约为54.63%。Cr在这一状态的分布也较大,约为40.27%,说明Cu与Cr较稳定,不易释放到环境中去。

3.2.5 残渣态

残渣态重金属一般性质稳定,不易释放,生物有效性差,能长时间在沉积物中稳定存在,不易被植物吸收,故一般对环境影响较小。Zn、Cr主要分布在这一状态,分别为42.79%和44.55%,所以可以看出,Zn、Cr能在沉积物中稳定存在,对环境的影响也很小。

3.3 精密度实验

称取0.5000g污泥样六份,按照2.4中的方法提取出可交换离子态,按照实验方法分别测定各组分含量,计算测定平均值及其相对标准偏差,测定结果见表4。

表4 精密度实验(n=6)Table 4 Precision determination experiments mg/kg

4 结论

采用ICP-AES法对延安市污水处理厂污泥中6种重金属元素的总量和存在的形态进行了分析研究,并阐述了它们可能引起的环境效应。结果表明:Pb、Cd等主要以可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态这三种形态存在,较不稳定,对生物具有潜在有效性,对环境危害大,应引起足够重视。而其中的Zn、Cu、Cr多以硫化物及有机结合态和残渣态存在,比较稳定,不易迁移到环境中去,对环境危害较小。这些实验数据可以为污泥的利用或处置提供一定的科学依据。

[1]刘英霞,杨启霞,常显波.烟台市污水处理厂污泥中重金属的形态分析[J].安徽农业科学,2008,36(27):11977-11978.

[2]郑翔翔,崔春红,周立祥,等.江苏省城市污水处理厂污泥重金属含量与形态分析[J].农业环境科学学报,2007,26(5):1982-1987.

[3]傅金祥,沙明卓,于鹏飞,等.污水污泥中重金属形态分析研究[J].给水排水,2010,36(增刊):119-122.

[4]邓勃.印迹技术在痕量金属分离和富集中的应用进展[J].中国无机分析化学,2011,1(1):1-6.

[5]周婵媛,杜卓.李攻科.功能化有序介孔二氧化硅材料在分析样品前处理中的应用[J].中国无机分析化学,2011,1(2):20-30.

[6]Tessier A W,et al.Seqential extraction procedure for the speciation of particulate trace matals[J].Anal Chem,1979,51(7):844-850.

[7]潘教麦,李在均,张其颖,等.编著.新显色剂及其在光度分析中的应用[M].北京化学工业出版社,2003,239-249.

[8]李涛,刘胡汉,鲁璐.剩余污泥中重金属形态分析研究[J].环境研究与监测,2008,21(1):14-16.

[9]国家环境保护总局.城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)[S].北京:中国标准出版社,2003:7.

[10]魏俊峰,吴大清,彭金莲,等.广州城市水体沉积物中重金属形态分布研究[J].土壤与环境,1999,8(1):10-14.

[11]杨宏伟,王明仕,徐爱菊等,黄河沉积物中锰、钴、镍的化学形态研究[J].环境科学研究,2001,14(5):20-22.