对竞技武术套路五十年来研究的整体特征及研究局限的分析

刘红波苏 勇

(1.北京体育大学研究生院,北京 100084;2.伊犁师范学院体育学院,新疆 伊犁 835000)

对竞技武术套路五十年来研究的整体特征及研究局限的分析

刘红波1苏 勇2

(1.北京体育大学研究生院,北京 100084;2.伊犁师范学院体育学院,新疆 伊犁 835000)

文章运用文献资料法、数理统计法、逻辑分析法等研究方法,纵向分析了466篇有关竞技武术套路的研究论文。研究表明:竞技武术套路的研究起步晚,发展迅速;研究主要涉及五大范畴,即美学、概念、运动训练、竞赛、发展等,且存在整体研究比例失衡的明显现象等;研究方式的错误取向、一贯制研究和学术共同体的缺失是影响研究进展的主要障碍。最后指出了未来竞技武术套路的研究前景。

竞技武术套路 研究进展 研究范畴

1959年第一部竞赛规则的实施标志着竞技武术套路正式跻身于现代竞技体育的行列。至今,竞技武术套路运动已走过近50个春秋。梳理和评述关于竞技武术套路这一领域的研究脉络和研究成果,对未来竞技武术套路运动的发展和研究具有重要的意义。

目前,大多数学者在此方面的研究集中于某一时间段的研究数量分布的宏观描述上,在文献的分类上缺乏明确的标准,对研究存在的局限和原因并未进行深层次的分析。如曾世华(2004)对1997~2002年我国体育期刊总共发表的331篇有关武术套路方面的论文在教学内容、规则及裁判、拳类项目、武术套路的功能、文化及未来发展等方面进行分析;洪浩,范会玲(2007)对1950~2004年有关竞技武术的著作、论文在概念与本质、奥运发展、市场化发展以及发展理论研究等4个方面进行了分类综述研究等。这些研究启示我们在把握整个研究脉络的基础上,搜集选取具有表性的文献要依据有一定的分类标准,定量分析文献在不同研究范畴分布的差异性,客观评述研究进展。本研究的视角正是针对前人研究的不足进行的,对1960~2010年关于竞技武术套路的466篇核心论文进行数理统计,对研究涉及的5大范畴进行横贯和纵贯比较,来全面评述竞技武术套路研究领域近50年来的研究进展。

1 研究方法

1.1 文献资料法

1.1.1 文献搜索

利用中国知网(http://www.cnki.net/)、检索采用“主题(subject)”和“关键词(key word)”两种检索方式,发表日期截止到2010年9月29日,检索词汇包括“武术、竞技武术、竞技武术套路”。并去北京体育大学图书馆、国家图书馆查阅相关文献。

1.1.2 文献的筛选

第一轮筛选选取文献的标准是13种体育类核心期刊(1体育科学;2北京体育大学学报;3武汉体育学院学报;4体育与科学;5成都体育学院学报;6体育学刊;7中国体育科技;8上海体育学院学报;9体育文化导刊;10西安体育学院学报;11天津体育学院学报;12广州体育学院学报;13山东体育学院学报)、学位论文(硕士、博士);第二轮筛选在第一轮筛选的基础上剔除重复文献(同名文献保留一份)。

1.1.3 文献的分类

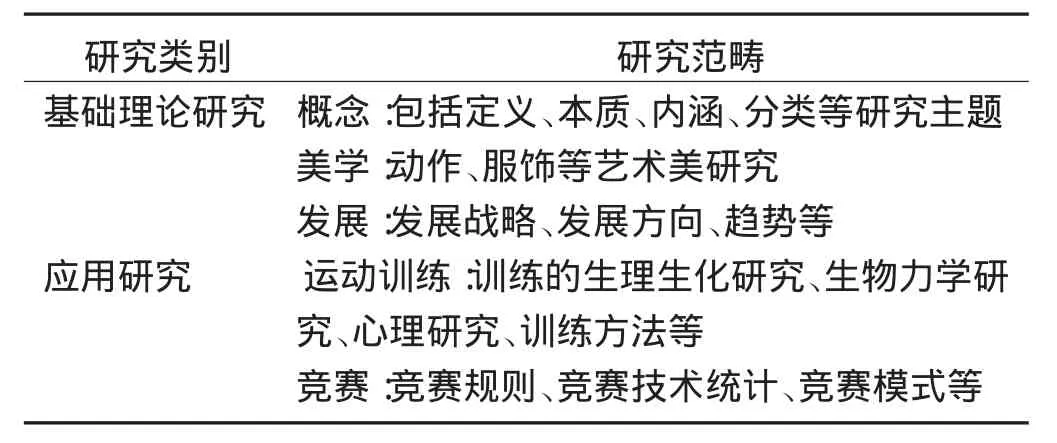

根据研究目的,可将研究分为基础研究和应用研究。基础研究(basic research)指以揭示事物的本质及其发展规律为目的而展开的研究;应用研究(applied research)指以提出某些社会实践问题的具体对策为主要目的而展开的研究[1]。通过分析466篇文献的摘要来确定这些文献的研究主题,发现这些文献在基础理论研究上主要涉及竞技武术套路的概念、美学、发展等3个研究范畴;在应用研究上主要是关于竞技武术套路的运动训练、竞赛等2个研究范畴(见表1)。

表1 竞技武术套路研究分类

1.2 数理统计法

对各个研究范畴的文献进行统计,分析不同研究范畴所占的比例。

2 分析与讨论

2.1 研究的整体特征

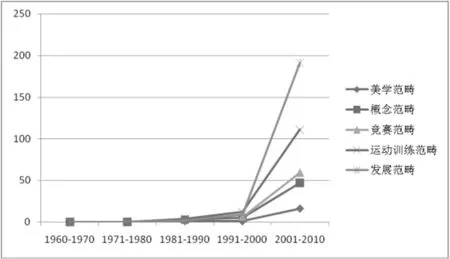

2.1.1 研究起步晚发展快

新中国竞技武术套路的产生以1959年第一部《武术竞赛规则》的颁布为标志,从图表2来看,研究并未跟上竞技武术套路运动发展的步伐。从20世纪60年代至80年代竞技武术套路的研究处于起步阶段。进入21世纪,竞技武术套路的研究进展在各个研究范畴得到突飞猛进,特别是竞技武术套路的发展、运动训练和竞赛成为研究的三大主流。

图1 竞技武术套路研究趋势

1960~1980年竞技武术套路运动处于探索时期,关于竞技武术套路的研究非常少。此时期研究处于萌芽状态,并未形成鲜明的研究指向。研究主要是针对竞技武术套路本质属性的探讨上。1957年蔡龙云先生在《新体育》上发表了《我对武术的看法》一文,此文的发表引起了对武术本质问题的大讨论,许多学者对竞技武术套路的技击性弱化进行批判。由于我国散打从1979年才开始尝试,故早期对武术本质的研究主要针对于竞技武术套路而言。从外界环境来看,当时的政治经济环境也是影响研究数量的重要因素。三年自然灾害迫使比赛停了两年。1963年至1965年恢复每年一次的比赛,并增设了规定套路。1966年至1971年武术沉寂了数年[2]。

1981~2000年竞技武术套路运动的迅速发展带动了相关研究进程。研究数量开始增加,研究出现了分化,学者开始从不同领域来研究竞技武术套路运动,涉及概念、美学、竞赛、运动训练、发展等研究范畴。其中对运动训练的研究相对比较多,许多学者尝试运用现代西方科学研究方法对武术套路的技术进行生理生化、力学分析。如柏晓玲,张士祥(1992)采用自动气体分析仪对套路运动员有氧供能水平进行了初步研究,郭志禹(1992)运用加速度、速度遥测与摄影同步自动记录装置和Bolex摄影机对“弓步冲拳”的力学特点进行了定量研究等。

进入21世纪,竞技武术套路的研究进展在各个研究范畴得到突飞猛进,特别是竞技武术套路的发展理论、运动训练和竞赛成为研究的三大主流。在这10年中,围绕武术入奥这一主题,许多学者对竞技武术套路的发展进行研究,涌现出许多关于竞技武术套路发展战略或方向的相关论文,而随着入奥的失败又引发了学者对竞技武术套路发展的关注,所以关于发展的研究增幅最大。另外,借助成熟的运动人体科学学科的研究手段来对竞技武术套路训练的身心特点的研究取得了快速的进展。如李玉刚等(2006)采用利用三维图像解析系统对我国优秀武术运动员旋风脚720°运动时间特征、身体重心位移特征、身体重心的速度变化特征以及身体主要环节夹角的特征等进行分析与评价,姜霞(2009)对优秀武术套路运动员比赛状态焦虑及影响因素研究等。

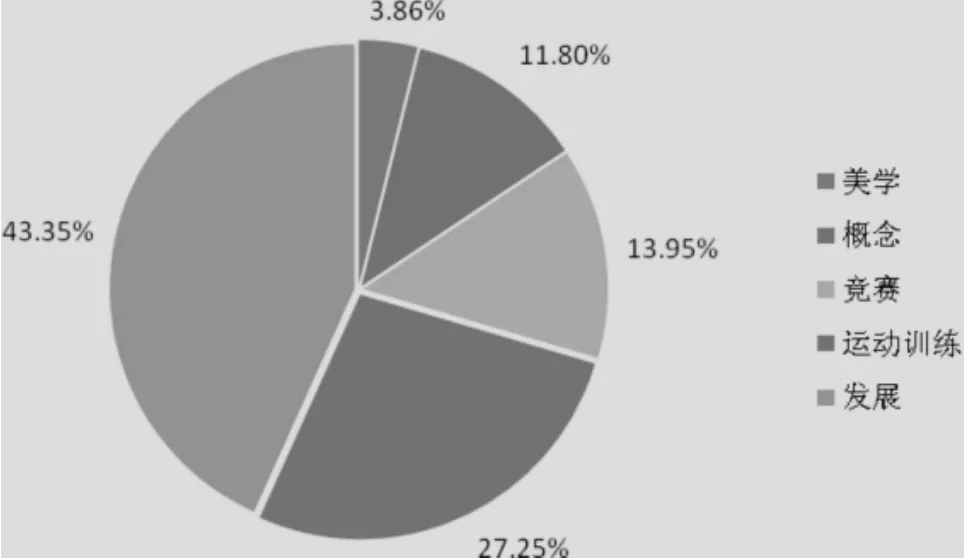

2.1.2 研究比类失调

50年来,在竞技武术套路研究领域,发展范畴最受到研究者的热捧占到研究总量的43.35%,远远多于其它研究范畴。“运动训练范畴”与竞技武术套路运动的关系最具有现实应用意义,然而研究总量在四分之一左右。“竞赛”和“概念范畴”的研究数量也较少。而关于美学范畴的研究却显著少于4类研究,只占研究总量的4%。从整体角度来看,应用性研究(运动训练和竞赛)明显少于理论性(概念、美学和发展)研究。(见图2)

图2 竞技武术套路研究的比例

无可否认,在任何一个研究领域都存在研究的热点。但是,纵观50年来竞技武术套路领域的研究概况可以明显看出:竞技武术套路的发展一直是众多研究者追捧的对象,研究论文的数量在整个竞技武术套路研究领域占的比例最大。当然,这种研究现象与竞技武术套路运动的开展有关。一直以来,国家武术主管部门把竞技武术套路运动的发展和推广当作重要工作来做。竞技武术套路运动在某种程度上已是当今武术运动的一个标志性文化符号。竞技武术套路是国家推广和传播武术的重要窗口,其轰轰烈烈的运动状况吸引大量的研究者投入其中也是必然的。许多研究者喜欢坐而论道,高谈阔论竞技武术套路如何发展。至如今,回顾那些关于竞技武术发展的论文,总让人有种灰飞烟灭、物是人非的感慨。

我们认为,科学研究的正常发展是大量的研究者从事应用基础研究,少数的资深理论研究者做理论导向,从而来推动研究向前发展。而竞技武术套路研究领域,过多的研究集中在发展理论的探讨上,造成了大量缺乏实证支撑的空洞理论的堆积。

2.2 研究存在的整体性局限

2.2.1 研究方式的错误取向造成研究结论的泛而不深

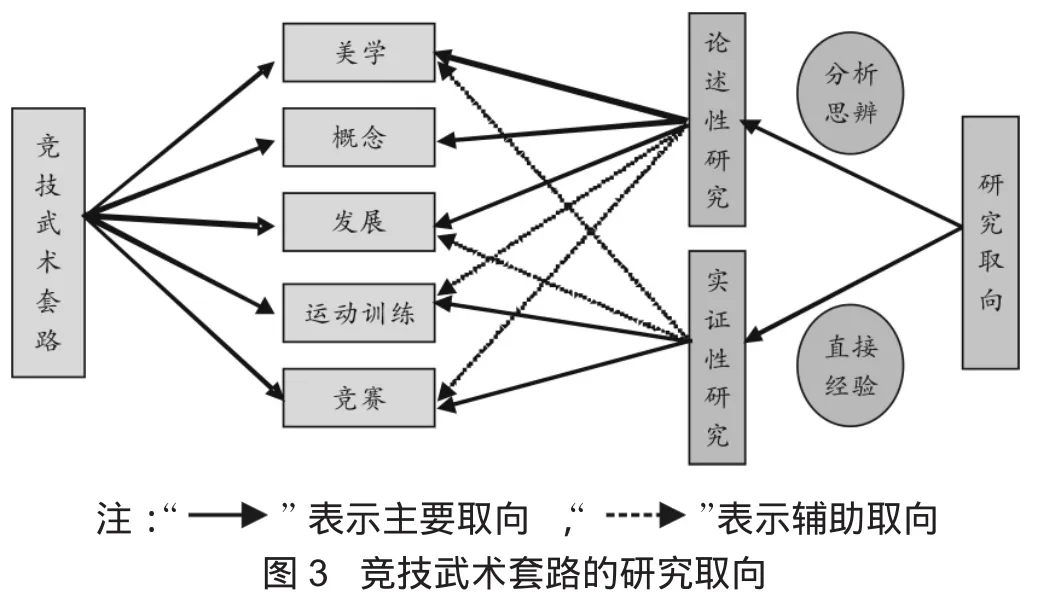

研究方式(research mode)指的是研究所采取的具体形式或研究的具体类型[3]。在竞技武术套路研究领域主要存在论述性研究和实证性研究两种取向。论述性研究注重分析思辨运用所掌握的大量的文献资料来解释或阐述某一观点或理论,主要应用于竞技武术套路的理论研究,如概念、美学等范畴。例如,“竞技武术的概念界定与本质新论”(洪浩,2005),“从格式塔心理美学视角论武术动作的表现力”(刘同为,张平安,2010)等。实证性研究是指研究者亲自收集观察资料,为提出理论假设或检验理论假设而就、开展的研究[4]。实证性研究在竞技武术套路研究领域主要应用于运动训练、竞赛等范畴。如:“男子武术套路运动员有氧代谢能力的研究”(潘冬,冯菲,李淑芬,2003),“高水平竞技武术运动员注意瞬脱特征及其项目差异的研究”(刘建国,2006),“武术套路新规则(试行)实施下对裁判员执法水平的评定研究”(孙健,沈剑英,黄宝宏,王国凡,刘钦龙,高亮等2006)等。两种研究取向并没有严格的界限,提出理论再结合实证检验更有可能推进研究的进展。图4对竞技武术套路研究的不同取向做了梳理:

笔者对466篇论文做了研究方式的统计分析,在概念、美学的研究上都采用论述性研究来发展相关理论;在发展研究范畴仅有1篇运用了实证性研究方式,其余都采用论述性的研究方式来谈论竞技武术套路的发展战略、方向、趋势等,使得研究结论十分空洞,难以经得起实践的考验;运动训练研究范畴涉及到生理生化、生物力学、心理学等学科的知识与研究方法需要做实证研究,82.3%的论文采用实证性研究,但存在研究不够深入的现象。潘冬(2000)指出,随着科技的发展,测试仪器和方法越来越先进,运动员机能水平的测试评定也越来越全面、系统和快捷。但是,对于武术运动员自身最大无氧供能能力的测试和评定却进展缓慢[5]。在竞赛范畴实证性的研究数量占60.6%,略多于论述性的研究数量,实证性研究多集中在竞赛的技术统计、比赛项目设置、竞赛规则的评价等研究上。运动训练和竞赛两个研究范畴,实证性研究本应是主流方式,然而许多文章仍然采用论述性研究方式,凭借个人的知识经验或感性认识各述其道,这必然造成研究结论的泛而不深。

2.2.2 研究方法不够规范阻碍了学术争鸣

张力为(2002)认为科学方法有一些重要的特征,包括可控性、可证伪性、可重复性和可争辩性[6]。这就要求在论文中对于研究方法的操作一定要详细叙述,以便其它研究者可以做验证或后续研究。这样可以更快的积累比较可靠地研究成果,推动某一研究领域的进步。在竞技武术套路研究领域里运动训练和竞赛范畴涉及的实证性研究较多,但是许多研究者对研究方法叙述的往往不是很清晰。例如有研究者要分析武术自选套路指定动作,在文章中这样叙述:“研究对象:2000年全国武术套路冠军赛武术自选套路长拳、南拳、刀术、剑术、棍术、枪术、太极拳的男、女运动员。研究方法:统计2000年全国武术套路冠军赛武术自选套路比赛的运动员指定动作完成情况,并对指定动作扣分情况进行整理;问卷调查参赛运动员的赛前心理;访问大会比赛的专家裁判员及部分省市教练员和运动员。”此研究并未呈现研究对象的人口统计学特征及问卷的信效度检验结果,其研究结论无法得到他人证伪。研究方法的粗糙性影响了学术争鸣,阻碍了研究的深入发展。

2.2.3 缺乏一贯制研究

一贯制研究是指研究者对某一问题进行的较长时间的、连续的、系统性的研究。一贯制研究具有以下几个特征:一是研究问题的稳定性。研究者一旦选择了某一具有研究价值的问题后就致力于此研究中,而不是朝令夕改地做些浮躁文章;二是研究的长期性。研究者针对某一问题可能进行三年、五年、几十年的研究,甚至把自己的一生都倾注于某一研究中来做连续性的、渐进性的研究。三是研究的继承性。一贯制研究往往是在前人研究成果的基础上,沿着一个研究路线做进一步的创新性研究。继承性研究使得研究成果得到更大的积累,有助于理论的出现和发展。令人可惜的是,近50年的武术科学化研究并没有形成和出现系统的真正属于武术这一学科的自身理论。这与继承性研究的缺失不无关系。

在统计的466篇研究文章中并未发现连续的、系统的和继承性的一贯制研究。许多研究者涉猎的研究范畴甚广都是研究的全家。打一枪换一个地方的游击战式研究造成了研究的泛而不深,阻碍了研究的进展。

车辙记载过去、承受现在并指向未来。这与科学研究中那种艰难挺进和执著追求十分相像。武术学术界应该鼓励研究人员沿着明确的研究方向,做几年、十几年甚至几十年一贯制的研究。钟爱并执着自己的研究领域是一名研究者必备的研究素养。而要对某一研究问题进行长期的一贯制纵向研究更是对研究者钻研不息的研究精神的考验。科学发现既需要机智,也需要执着[7]。

2.2.4 科学共同体的缺失

科学共同体(scientific community)是指在某一研究领域中遵循同一研究范式即持有共同观点、理论和方法的研究集团[8]。研究者在这一领域中有共同的探索目标和评判标准。科学共同体的作用之一是能形成持续的科学研究能力,对科学成果进行同行评议,为科学家提供更多的学术交流的机会,推动学科的发展速度和研究水平。

郭会丽(2008)指出,武术科学共同体是指武术研究领域中持有共同观点、理论和方法即同一“范式”的武术学者和专家集团。武术研究范式是、也仅仅是武术共同体成员所共有的东西。武术研究共同体是从事武术研究的主体—人的因素,是武术事业可持续发展的主体因素[9]。例如,关于武术文化的研究,正式遵循武术文化科学共同体的规范,相继出现了如中州武术文化、燕赵武术文化等系列研究成果。

在武术学术界形成不同研究方向的科学共同体并建立一套具有普适性的标准的论文写作规范和评价标准应该引起武术学术界的重视。在竞技武术套路研究领域科学共同体的缺失,也是导致研究失衡分散不深入的一个主要原因。

3 竞技武术套路的研究展望

21世纪是竞技武术套路研究的快速发展期,在对竞技武术套路研究不断“分化”的基础上,多学科交叉、综合集成的研究将会大量出现。实证性研究将成为竞技武术套路研究领域的主流方式。对竞技武术套路本质的认识将会更加深入,竞技性的本质特征将逐渐得到大家的认同;在发展范畴,实证性研究的支撑将推进发展理论的建立;在运动训练范畴,对套路动作的技术分析、生理生化分析及训练的心理研究等存在很大的研究空间,将成为研究的重点;而竞技武术套路的竞赛领域包括竞赛规则、竞赛模式等研究将更加深入和细化。

[1]张力为.体育科学研究方法[M].北京:高等教育出版社,2002:44.

[2]丁丽萍,郭志禹.竞技武术套路运动40年评鉴与思考[J].体育文史,1998.

[3]风笑天.社会学研究方法(第三版)[M].北京:中国人民大学出版社,2009:8.

[4]张力为.体育科学研究方法[M].北京:高等教育出版社,2002:48.

[5]潘 冬.武术运动员的能量代谢特点及其生理生化测评[J].武汉体育学院学报,2000(4):45-47.

[6]张力为.体育科学研究方法[M].北京:高等教育出版社,2002:2.

[7]北京体育大学学报编辑部.北京体育大学学报2002年发刊词[J].北京体育大学学报,2002(1).

[8]张 萍.科恩的范式理论及其中国经济学创新借鉴[J].商场现代化,2007(1).

[9]郭会丽.论范式理论在武术研究中的应用[J].硕士学位论文,2008.

On the Research Characteristics and Limitations of Competitive Wushu Routine

Liu Hongbo1Su Yong2

(1.Postgraduate Department,Beijing University of Sport,Beijing 100084;2.Sports Institute of Ili Normal College,Yili Xinjiang 835000)

With the methods of literature,statistics and logical analysis,the paper does longitudinal analyses of 466 articles on Competitive Wushu Routine research,and concluds that the Competitive Wushu Routine research was lately started but developed rapidly;Research mainly involves five categories,namely aesthetics,concept,sports training,contest,development,etc,and there is an obvious phenomenon of whole study ratio imbalance;error orientation of research;the lacks of consistent research and scientific community,all are the main obstacles affecting research development.Finally,thispaper pointsout the future prospect of competitive Wushu routine research.

competitive Wushu routine research progress research category

G85

A

1004—5643(2011)08—0055—04

1.刘红波(1986~),男,在读硕士研究生。研究方向:民族传统体育学。

作者简介:2.苏 勇(1982~),男,讲师。研究方向:民族传统体育学。