《庄子》逍遥的时空维度

高 娴

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

《庄子》逍遥的时空维度

高 娴

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

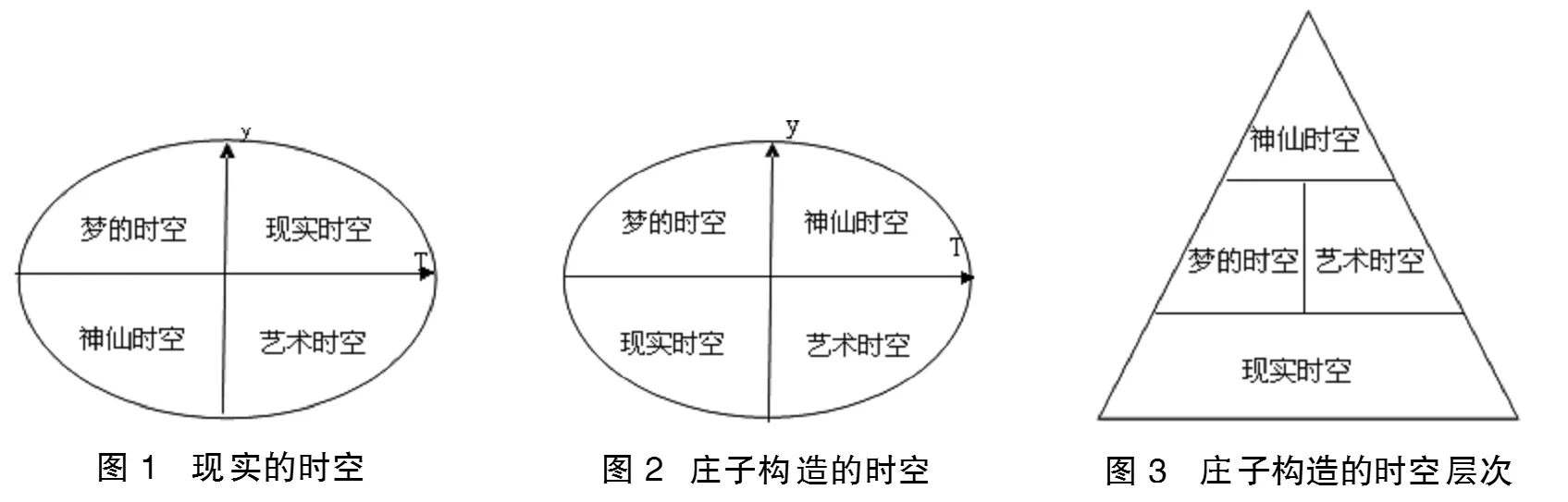

逍遥是庄子哲学所追求的最高境界。达到逍遥必定要突破现实时空的束缚,在《庄子》中,庄子构筑了四个逻辑上对立的时空,并通过修辞让逍遥成为统摄一切时空的最高理想。仙境远离于现实,庄子通过蝴蝶梦境与游刃的艺境来弥合理想与现实之间的差距。

《庄子》;逍遥;时空;梦境;仙境

以道为哲学最高境界的《庄子》,在某种意义上,将人生的理想与哲学追求糅合成一体。道的宇宙哲学映射到人的心灵,生发出的绝对自由的境界便是逍遥。从《逍遥游》到《知北游》,在《庄子》文本中,逍遥这一主旨被多层面地反复阐释。不论是至人、神人、圣人的绝对自在,周庄梦蝶的“自喻适志与”,还是庖丁解牛的游刃有余,都显示着庄子的以心灵为尺度的哲学理想。而“游”作为逍遥的直接形式,将逍遥这一难以摹状的人生巅峰体验,亦或是理想生存境界作了形象化的展现。如何达到逍遥之游?绝对自由作为一种乌托邦式的幻想,更多的是在艺术审美的层面上得到实现,那么,庄子是如何让这种境界从高处不胜寒的神话走入每一个真实存在的心灵的呢?

庄子通过“白驹”这一比喻,让深邃的时空意识为理想照进现实开启了一个通道。庄子让理想与现实在梦与醒的交错中难辨主次。在庄子齐物的方法论统帅下,梦被置于同等于现实的层面,生的本质是沉重还是逍遥,人是在梦中游走还是在现实中沉睡,只是同一个主体的不同价值取向。

一 白驹与时空想象

庄子通向逍遥的哲学中的最大障碍,在《逍遥游》中被归纳为“功、名、己”或者统称为“待”。这些都指向了人的社会属性。庄子要否定人的社会属性,与人的世界相对应,他塑造了一个空灵的神仙境界。在这里居住的神人、至人、真人享受着绝对的逍遥。然而这个绝对逍遥的世界如何能够存在?它存在于现实时空的反面。通常意义上,我们认为现实世界的时间是向着无限的未来而发展,这种发展呈现出单向度的趋向;同时空间也是朝向无穷多来拓展(见图1)。人们以现实为一切存在的基础,并以此树立其文化观念和价值体系。这些观念和价值取向通过艺术符号的形式存在于现实的世界中,艺术或者描摹或者超越现实生活。梦是现实生活中被忽视的潜意识,依照弗洛伊德的解释,梦境通常藉以疏导现实中不能满足的欲望。梦境以非现实的时空形式出现,不遵从现实世界的线性时间法则,而梦中的世界依照现实中的场景而建。正如说文学是作家的白日梦,艺术介入现实而梦境则被现实遗忘。神仙境界在时间与空间维度上都属虚构,处于现实的对立面。这样的现实时空观念实际上凸显了主体的人对于现实的积极把握与实践。庄子却并没有这样理解他所在的那个现实社会。在庄子所构造的多层次空间中,现实与虚幻调转了彼此的位置。他所持有的时空尺度是以理想作为标准,现实是理想的降格,理想是作为标准而存在的(见图2)。庄子要宣扬他的逍遥理想,就必须让这种虚构的神仙时空客观化,这就是通过他的齐物的逻辑基点,甚至诡辩的方式,以及对神仙的形象化渲染,人为抬高在逻辑上与现实对立的神仙时空,而形成另一种时空的层次,即金字塔型的时空层次(见图3),神仙的境界被置于理想的顶端,强化了层级关系和价值观念。而梦的时空与艺术时空是沟通仙境与现实的桥梁。

``

值得注意的是,这四个空间是根据逻辑关系划分出来的,并且在逻辑上对立地存在,而不是层级地存在。通过庄子的文学修辞,这种关系在修辞中被打破,从而有了层级关系。这就是庄子将逻辑上可以并存,形态上并无法整合的四个空间进行了整合。打破个各个空间的隔阂,让各种价值统一于一种价值体系,也就是建立在以神仙境界为标准的价值尺度之下,从而让他的逍遥理想立论。

庄子是如何取消这四种逻辑上对立的四种时空间的隔阂的呢?

关于时间的这一比喻既帮助传达了庄子对时间的体验,也为认识时间提供了更多潜在的路径。爱因斯坦的相对论在前人时空观的基础上否定了绝对时间的存在,认为时间度量根据参照系的不同而有所不同。这也预示着多维时空的可能。当庄子观看着白马穿过缝隙的瞬间景象时,他将自己的生命时间与白马意象所代表的抽象时间(概念上的时间)分离开来。他说人生只是如同白马穿过缝隙的一瞬间。这一修辞无疑有悖常理,在现实生活中这一瞬间正可以反复地上演与被观看。只有当将生命时间与抽象的概念所代表的时间进行了区分后,这一大胆而瑰丽的修辞才能够被理解。也正是这一有悖常理的陌生化表达体现了庄子才思的奇绝。

既然时间可以被抽象,并从生活中抽离为独立的意象,那么理想更应被安放在合理的空间中。庄子创造出了多个逍遥的境界,这些境界原本有着各自的时空维度,而庄子消解了多个境界在时空上的隔膜,以仙境、梦境等方式将他们纳入到同一个价值体系。

二 梦境与实境

在空间坐标上,现实与虚幻分别存在于空间的正负两端。这代表着物理世界与心理世界分别有着各自的架构方式。梦不仅是在空间层面与现实存在对立,梦也是沟通现实与理想的桥梁。在《庄子·齐物论》的篇末,庄子用“物化”二字来点明蝴蝶梦在齐物论篇中谋篇的价值,此梦话的意义应大于在《齐物论》中预设的谋篇价值。有了此梦,逍遥不仅是藐姑射之山上体验,也成为现实中可以尝试达到的境界。这种现实中的逍遥体验,被庄子以超现实的方式进行了讲述:

昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也,自喻适志与,不知周也。俄然觉,则蘧蘧然然也。不知周之梦为蝴蝶与?蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶,则必有分也。此之谓物化。

庄子梦见自己成为蝴蝶,自由快乐地飞翔,不知道自己原本是庄周。突然醒来时则是僵直的躺着。这究竟是庄子梦到变成蝴蝶,还是蝴蝶梦到变成庄周呢?庄子讲述了自己的一场并不完整的美梦,除了飞翔的蝴蝶,这个梦没有开始也没有结尾。有始有终方为圆满,但是庄子的蝴蝶梦以片段的形式出现,又戛然而止。庄子从美梦中突然醒来后的遗憾与失落并不亚于一场噩梦初醒。梦与醒的参差对照中表现出主体对自我身份的怀疑,而文章就在这种恍惚的迟疑中营造出一种朦胧的美感。

梦里梦外,代表了两种时间:现象时间和物理时间。在比较人的精神性与物质属性时,就能体会到“物理时间的事件位于现象的时间之外,某些物理同步时间并不是现象同步事件”[1]。物理时间(历史时间)横向延展,现象时间(心理时间)则是纵向延伸。这两种时间又分别对应各自的空间。两个空间并不是平行关系,不分享同样的物理构成,这使得梦里的空间可以完全摆脱现实的羁绊,成为自由遐想的场所。两个空间中分别存在一个“我”,即庄周(身我)与蝴蝶(心我)。哪一个是真我呢?庄子问:“不知周之梦为蝴蝶与?蝴蝶之梦为周与?”庄子假设了两种主客关系,庄周为主则梦为蝴蝶;蝴蝶为主则梦为庄周。这两种关系中,前者并非是庄子所认为的客观真实,后者也并非仅是我们所认为的臆想,两种时空的存在方式在逻辑上是完全平等对立的关系。“物化”是一个用梦来连接两个空间以达成联系的过程,“有分”则是切断两个空间以消除主客关系的过程。但至于何者为主,何者为客,这以庄子的齐物眼光来看,则是次要的了。

蝴蝶不知周而周却知蝴蝶,这其中的“知”与“不知”触及的是逍遥与否的本质。我们通过形象所区分的庄周与蝴蝶正是这“知”与“不知”之间的差别的表征。在庄子看来,“知”是悲剧性的开端。混沌之死(《庄子·应帝王》)的寓言中这一点得到了最好的体现:

蝴蝶的意象能够如此广泛地被流传和接受,无疑与其本身所具有的生命特质有关,而在庄子看来,这种美丽才能匹配他的理想。爱莲心在《向往内心转化的庄子》一书中认为,蝴蝶以其本身的文化内涵和审美特质成为一个全然美丽的象征。但蝴蝶和周庄的梦并不能因美而充分地成为美的形式与美的内容的关系。只有“不知周”的蝴蝶才是庄子梦中的蝴蝶。于是从梦中醒来的周庄如同七窍俱全的混沌,他“蘧蘧然”僵硬地躺着,带着现实中生命的种种惰性,如同死去了一般,让他怀疑到底哪一个才是真正的自己。无法证实它是蝴蝶的梦境,也无法证实它不是蝴蝶的梦境。然而可以肯定的是,蝴蝶就是“我”,庄周也是“我”,栩栩然的一只蝴蝶与蘧蘧然的一个庄周又是多么巨大的不同。“我心”与“我身”,一者轻盈一者沉重。

三 仙境与艺境

梦境还有诸多与现实相联系的成分,弗洛伊德认为梦是人的潜在欲望的满足,更多情况下人们认为梦是对白天残留在大脑皮层上兴奋点的能量释放。而仙境脱胎于人的幻想,是全然无法实现的白日梦,是一种纯粹精神性的创造。仙境的存在是为仙人提供活动场所。至人、神人、圣人达到逍遥的方式在《逍遥游》中描述为:“若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉!故曰:至人无己,神人无功,圣人无名。”能够顺应自然的变化、无所待,在无穷的境地自在自为地存在是最理想化的逍遥,非至人、神人、圣人不能达到。至人、神人、圣人是庄子所塑造出的完美人格载体,与其精神内涵相匹配,他们在形式上具有极高的审美性:

藐姑射之山,有神人居焉。肌肤若冰雪,绰约若处子;不食五谷,吸风饮露;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。

(《逍遥游》)

庄子首先从外在体貌特征和举止风度上对神仙加以描述,他们的一切都丝毫不被凡俗与尘嚣沾染。同时庄子又赋予他们种种超能力,让他们的“游”毫无羁绊:

无为事任,无为知主。体尽无穷,而游无朕,尽其所受乎天,而无见得,亦虚而已。至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤。

(《应帝王》)

故素也者,谓其无所与杂也;纯也者,谓其不亏其神也。体能纯素,谓之真人。

(《刻意》)

之所以将神仙的形象人格化而非如同《山海经》、《淮南子》中的上古神话那样将神图腾化,这一方面表现出庄子的神仙观念完全是审美的和理想的,另一方面,这样的神仙形象是被标榜的,是要被用以模仿的。后世不少文人深受《庄子》影响表达了对神仙境界的向往,《二十四诗品》中便有居住在深谷茅屋的“茆屋佳士”这样修行体道的“幽人”形象。可以说庄子将逍遥的理想刻入了中国文人理想主义的基因中。然而神仙之逍遥与现实的不能逍遥形成了强烈的反差,梦中的逍遥仅仅是逃避和短暂的心灵抚慰,应该有一种方式让逍遥的理想得到合理的抒发。

有一种逍遥既在现实中又在理想中,这就是艺的逍遥。艺境是人能动创造的空间,梦境是人为闯入的时间。艺的逍遥与梦的逍遥同是由现实通向理想的渠道。以庖丁的“游刃有余”为代表的艺的逍遥,与神仙的“游无穷”同样伴随着时间的绵延,前者是对有限的超越,后者直接是有限的对立面。庖丁“以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣”。没有厚度的刀刃在宽阔的空间自如地游动运转,自由自在,对自己毫无损伤。庖丁一开始就叙述他自己“所好者道也,进乎技矣”。他的流畅技艺背后正是对于“道”的把握。通过技艺而触及到“道”,这样艺术创作活动本身就具有了价值,以技艺为基础的艺术活动成为通向自由和表达自由的途径。

魏晋时期嵇康的美学思想便是将游心与游目作为观照世界的两种方式。作为践行逍遥的审美体验,尊崇的是由目及心的体验过程,俯仰之间天地万物之博大之细微都被纳入心灵。庄子的逍遥哲学作为审美观念形成的基石则是由心及目的传达方式。《庄子》中多次谈到了“游心”:《人间世》有“超然世外,欲乘物以游心,逍遥驰骋,必先了悟宇宙之真谛,才能至上善若水,利万物而不争,下百川,因容而深邃之境界”,《德充符》有“游心乎德之和”,《应帝王》有“游心于淡”,《骈拇》有“游心于坚白同异之间”,《田子方》有“游心于物之初”,《则阳》有“游心于无穷”,等等。这些都是围绕着突破原有定限获得自由超越,从心灵的尺度上获得永恒的解脱来说的。正所谓“心凝形释与万化冥合,然后知吾向之未始游,游于是乎始”[2]。后人柳宗元在游记中表述了他如何践行此种人生境界的过程,物我两忘与天地合为一体的审美体验就是“游”。“游”于是成为通达逍遥境界的法门。“游”将抽象的“逍遥”(自由)转化为视觉可感的物化的行为方式,将可感的形式因素涉入到人的意志世界,以人与万物的同构关系打通了通往无限的渠道。

厨川白村受到弗洛伊德理论的影响,认为文学是苦闷的象征,理智的文学抒发着现实中不能入梦的苦闷,而蝴蝶梦中的庄周却不愿醒来。艺术则是一个随时可以进入的梦境,和文学的心理抒发不同,技艺中的自由既有心理愉悦的体验,也有感官的愉悦感受。技艺的纯熟在于人对外物的充分把握和对自身的完全掌控。这种掌握了“道”而感受的逍遥是一种艺术感受,而艺术品在某种意义上成为了“道”的缩影。游于艺的庖丁正是在完全内化了技艺的基础上超越了限制,体验到了逍遥。

综上,《庄子》全书合力于树立起“逍遥”这一人生哲学命题,认为唯有通过打破现实时空的束缚,从而超越功、名、己,才能企及逍遥。庄子认为逍遥有四种境界:神仙境界、梦的境界、艺的境界与现实境地。这四种境界在对应的时空逻辑上地位平等,但在他以逍遥为尺度的衡量标准下,四种时空在《庄子》文本中被调整了它们之间的秩序,由相互对立的平等形态转换为逍遥至上的层级形态。对于庄子来说,神仙境界是道的境界,它是精神的家园,既充实又空灵,而现实则是对心灵自由的桎梏。对于灵与肉的人而言,摆脱桎梏的途径有两种:通过梦境,“心我”可以化身为蝴蝶畅游;通过把握技艺中的道,让人在充分把握特定事物规律的情况下,感受到“游刃有余”的自由。然而现实中实现的逍遥是有限的:梦会醒来,艺术创作又不能实现空间的无限。相比梦醒后的苦闷,艺境则让人自在愉悦,正如宗白华所说,是造化与心源合成的一个“鸢飞鱼跃、剔透玲珑”[3]的境界。

[1][印]微依娜·达斯.生命与言辞[M].北京:北京大学出版社,2008:125.

[2]柳宗元.始得西山宴游记[M]//叶朗.中国历代美学文库(隋唐五代卷下).北京:高等教育出版社,2003.

[3]宗白华.中国艺术意境之诞生(增订稿)[M]//宗白华.宗白华全集:第2卷.合肥:安徽教育出版社,1994:361.

2010-11-05

高 娴(1983-),女,湖北武汉人,武汉大学文学院博士研究生,研究方向为中国古代文学。

I206.2

A

1674-9014(2011)01-0102-04

田 皓)