糖尿病患者及糖调节受损人群患龋状况的比较研究*

黄静华 刘 洋 刘宏伟 谷晓宁 刘晓蕊 王惠萍

近年来糖尿病(diabetes mellitus,DM)患病率不断增加,国内糖尿病患者的龋病流行病学调查报告甚少,对糖调节受损(impaired glucoseregulation,IGR)人群龋病的流行病学研究尚未见报告。IGR指血糖升高但未达到DM的诊断标准,是DM自然进程中一个重要阶段,可以发展为DM,也可以维持现状,或通过干预恢复正常。本研究通过对某社区教职工2型DM患者、IGR人群和血糖正常人群进行口腔患龋情况的比较研究,探讨其易感因素,期望能加强口腔医务工作者对DM和IGR群体口腔患龋状况的认识,为DM患者和IGR群体龋病的预防和临床治疗提供依据。

1.材料与方法

1.1 研究对象及临床检查 研究对象来自某高校社区2006年度常规体检,于受检2009人中查出的老2型糖尿病患者122人,新2型糖尿病患者23人,共145人,从查出的糖调节受损者和健康人中按年龄、性别相匹配的原则抽取后两组受试者,于2007年9-10月对三组受试者采用统一的流行病学调查表对每位受试者进行调查,调查内容包括:被调查者的一般情况、糖尿病史,吸烟史、戴义齿情况、系统性疾病罹患情况,并做口腔检查、空腹血糖(fasting plasma glucose,FPG)、餐后2小时血糖(plasma glucose level of 2 hours post glucose-load,PG2h)、静态唾液流量、唾液pH值测定。最后共有434人纳入统计分析。

口腔检查由同一位医生检查受试者全口牙齿状况,助手记录龋失补牙数(DMFT),检查标准参考WHO推荐的口腔健康调查方法及全国第二次口腔流行病学调查方法[1,2],第三磨牙未计入。重复检查标准一致性试验Kappa值大于0.8。

1.2 分组和排除标准

1.2.1 根据1999年WHO的DM诊断和分型标准将受试者分为以下三组[3]:

DM组:FPG≥7.0 mmol/L,PG2h≥11.1mmol/L;出现多饮、多食、多尿、体重下降的症状。

IGR组:包含了3种类型,①空腹血糖受损(impaired fasting glucose, IFG), FPG ≥6.1mmol/L且<7.0 mmol/L;②糖耐量受损(impaired glucosetolerance,IGT),FPG<6.1mmol/L,PG2h≥ 7.8 mmol/L且<11.1 mmol/L);③IFG、IGT二者兼有状态。

对照组:FPG<6.1 mmol/L,PG2h<7.8 mmol/L。

1.2.2 排除标准 以上三组受试者必须除外:头颈面部放疗史、各型肝炎感染、艾滋病、淋巴瘤、结节病、移植物抗宿主病、抗乙酰胆碱药的应用(如阿托品、莨菪碱、溴丙胺太林、颠茄等)。

1.3 统计方法 采用SPSS11.5统计软件,对受试者年龄、龋均、唾液量、唾液pH值和空腹血糖进行多组间单向方差分析和LSD检验,对多组间性别、患龋率、龋失补构成比进行卡方检验,显著水平为P<0.05。

2.结果

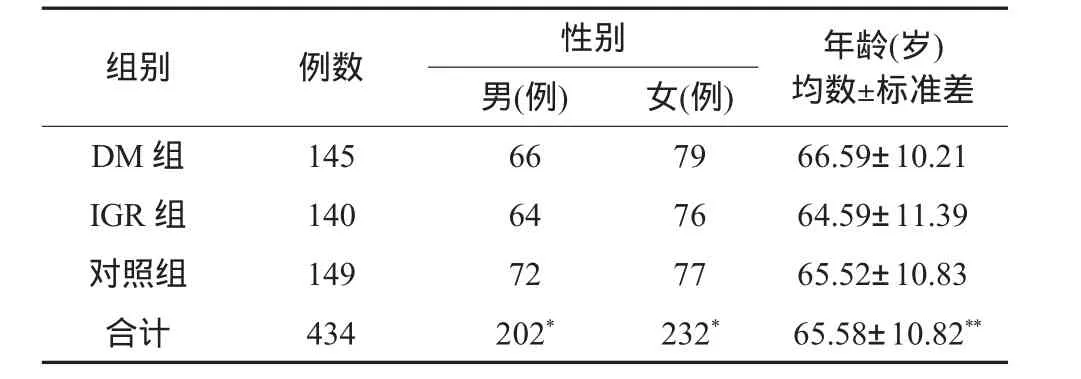

2.1 患者纳入结果 受试者来自同一个社区,大学以上学历者占77.49%,生活环境基本相同。符合入选标准并知情同意者分别进入DM组、IGR组和对照组,经统计分析,受试者年龄和性别在各组之间比较,差异无统计学意义(P>0.05),表明年龄和性别的组间匹配好,结果详见表1。

表1 DM组、IG R组和对照组受试者性别、年龄比较

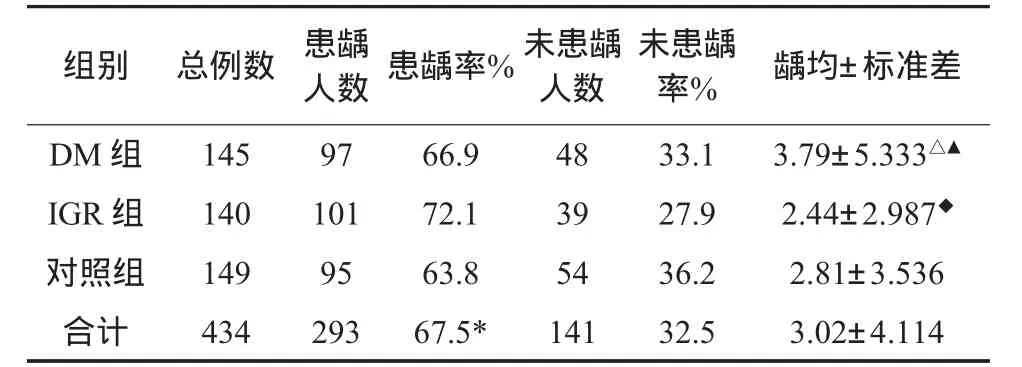

2.2 DM组、IGR组、对照组患龋率和龋均的比较 DM组、IGR组、对照组的患龋率分别为66.9%、72.1%、63.8%,三组比较,差异无统计学意义(P>0.05);DM组、IGR组、对照组的均龋分别为3.79、2.44、2.81颗牙,三组龋均经过方差分析和LSD检验,DM组与IGR组比较,与对照组比较,差异均有统计学意义(P<0.05);IGR组与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05),说明DM组比IGR组和对照组患龋严重,见表2。

表2 DM组、IG R组和对照组患龋率和龋均比较

2.3 三组龋失补构成比比较 DM26.4%,48.0%,IGR组分别为28.1%、10.5%、61.4%;对照组分别为34.1%、28.2%、37.7%,三组的龋失补构成比比较,差异有统计学意义(P<0.01);经过卡方分割,DM组与IGR组比较,与对照组比较;IGR组与对照组比较,差异均有统计学意义(P<0.01),见表3。有龋洞未能充填或龋蚀成残根状无法充填的牙齿在糖尿病患者中一人最多高达10颗牙,IGR组中一人最多高达7颗牙,对照组最多高达14颗牙。DM组因龋失牙数最多,为145颗。

表3 DM组、IG R组和对照组龋失补比较

2.4 DM组、IGR组和对照组的唾液量(mL/10min)、唾液pH值和空腹血糖(mmol/L)的比较

研究结果表明:DM组和IGR组人群的唾液量(mL/10min)和唾液pH值显著低于健康对照组人群(P<0.01),而空腹血糖值(mmol/L)则显著高于健康对照组人群(P<0.01)见表4

表4 三组唾液量(mL/10min)、唾液pH值和空腹血糖的比较

3.讨论

糖尿病是以持续高血糖为基本生化特征的代谢综合征,引起糖、蛋白质、脂肪和继发的水、电解质代谢紊乱,造成患者各个器官的损害、功能降低,糖尿病患者的血糖浓度增高影响正常的血流,血小板粘附、聚集增强,抗凝因子减少,红细胞脆性增加,造成组织缺氧、血管内皮损伤,有利于细菌及其毒素的侵袭和感染,导致组织损伤程度的加重[4];糖尿病患者常伴有唾液量减少,唾液流率下降,缓冲能力降低,成分改变[5],尤其是唾液中葡萄糖浓度增加[6],唾液pH值下降,使唾液中的致龋菌变形链球菌的数量较正常人增加,从而导致糖尿病患者患龋风险增大。本研究结果发现2型糖尿病患者的患龋率与糖调节受损人群和健康人群比较,差异无统计学意义,但龋均与后两组比较,差异有统计学意义,说明糖尿病患者的龋病病情较重。

有研究发现唾液分泌功能障碍与糖尿病之间有关联,1型糖尿病患者口干症状或唾液分泌少症状比较明显,糖尿病患者静止状态下的唾液流量小于0.01 mL/min时,常导致患龋率的增高[7]本研究结果显示糖尿病组和糖调节受损组的唾液量(mL/10min)和唾液pH值显著低于健康人群,而空腹血糖值则显著高于健康人。唾液是口腔大小唾液腺的分泌物和龈沟液的混合物,是牙齿的外环境,它的量和质的变化,都和龋病的发生,发展有密切关系。唾液除了能冲洗牙面之外,唾液中的溶菌酶和铵盐有抑制细菌的作用。钙,磷、氟等元素与牙釉质可发生离子交换,使牙齿再矿化,因而可以降低患龋率。糖尿病患者的唾液流率下降,对牙面的冲洗作用和对牙菌斑中的细菌代谢糖后产生的大量有机酸的缓冲能力降低,使口腔的自洁力降低,导致糖尿病患者患龋风险增大。

第二次全国口腔健康流行病学抽样调查结果显示:我国65-74岁老年人患龋率高达64.75%[2],本研究中的人群年龄均数为65岁,本研究结果显示DM组和对照组的患龋率(分别为66.9%、63.8%)与之相当,低于第三次全国口腔健康流行病学抽样调查结果(98.6%)[8]。IGR人群患龋率(72.1%)高于第二次全国口腔健康流行病学抽样调查结果。本研究结果不同于国内谢思静等的报告[9]。

IGR人群曾称为糖尿病前期(prediabetes)人群,是糖尿病的高危人群[10],是导致糖尿病和心血管事件发生和死亡的重要阶段,是冠心病发生的重要危险因素[11]。约50%的糖耐量受损(IGT)(注:IGT为IGR的一种受损状态,见分组)者将在10年内发展为2型糖尿病,9年内死于心血管疾病的人数较正常人群多34%[12],但本研究结果IGR人群的患龋率和龋均与对照组比较,差异无统计学意义,这说明血糖异常对牙体硬组织的损害可能要晚于其他器官。

本研究结果表明:有龋洞未能充填或龋蚀成残根状无法充填的牙齿在糖尿病患者中一人最多高达10颗牙,IGR组中一人最多高达7颗牙,对照组最多高达14颗牙,这一情况的出现可能由以下原因造成:一是患者对自身口腔健康重视不够,就医不及时;二可能是口腔医疗资源有限,患者就医不方便。所以,口腔医务工作者应加强对这一群体的口腔卫生宣教,提高自我口腔保健意识,养成良好的口腔卫生习惯,早、晚刷牙,饭后漱口,并定期进行口腔护理,才能扭转这一现状,同时有关方面需更加重视口腔医疗事业的发展,提供多方面的口腔医疗服务。

目前,国外学者对糖尿病与龋病相关性研究的报道较多,但是研究结果存在争议[13-15],而国内研究报道的比较少,但同样存在争议。造成研究结果不同的原因可能与研究对象不同,检查者的技术水平和研究的标准存在差异有关。本研究的受试者为某高校社区的教职工,多为高学历者,可能口腔保健意识强些,经济收入好些,口腔保健也就比一般人群做的好些。另外,由于牙齿充填、修复技术的进步,充填后的牙齿可以达到以假乱真的地步,这使得相当数量的龋补牙齿可能被漏诊,而老年人记忆力减退,很难说清楚补过了哪颗牙齿,这也是造成研究结果有偏移的原因之一,要取得令人信服的研究结果,还需要比较大的样本和严格的质量控制。

结论:糖尿病人群比糖调节受损人群和健康人群患龋严重,控制糖尿病可能有助于降低龋齿数。

[1]WHO.Oral Health Surveys:Basic methods[M].4th Ed.Geneva.1997:1-48

[2]全国牙病防治指导组.第二次全国口腔健康流行病学抽样调查[M].北京:人民卫生出版社,1999:119

[3]袁申元.2型DM社区防治指南[M].北京:华夏出版社,2004:10

[4]Sudic D,Razmara M,Forslund M,et al.High glucose levels enhance platelet activation:involvement of multiple mechanisms[J].Br J Haematol,2006,133(3):315-322

[5]Mata AD,Marques D,Rocha S,et a1.Effects of diabetes mellitus on salivary secretion and its composition in the human[J].Mol Cell Biochem,2004,26l(1/2):137-142

[6]郭 斌,谢思静,安振梅,等.老年2型糖尿病患者唾液分泌率及其葡萄糖的质量浓度分析[J].国际口腔医学杂志2008,35(5):494-496

[7]Moore PA,Guggenheimer J,Etzel KR,et al.Type 1 diabetes mellitus,xerostomia,and salivary flow rateS[J].Oral Surg 0raI Med Oral Pathol Oral Radio Endod,2001,92(3):281-291

[8]齐小秋.第三次全国口腔健康流行病学调查报告[M].北京:人民卫生出版社,2008,92

[9]谢思静,郭 斌,赵铁耘,等.2型糖尿病老年患者患龋状况分析[J].中华老年口腔医学杂志2008,6(3):129-131

[10]杨文英.糖调节受损的不同类型及其特点[J].新医学2004,35(1):57-58

[11]金晓涛,王世平.北京某社区居民口服葡萄糖耐量试验结果分析[J].中国现代医药杂志2007,9(12):72

[12]Pan XR,Li GW,Hu YH,et al.Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance[J].Diabetes care 1997:20(4):537-544

[13]Lin BP,Taylor GW,Allen DJ,et a1.Dental caries in older adults with diabetes mellitus[J].Spec Care Dentist,1999,19(1):8-14

[14]Chuang SF,Sung JM,Kuo SC,eta1.Oraland dental manifestations in diabetic and nondiabetic uremic patientsreceiving hemodialysis[J].Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod,2005,99(6):689-695

[15]Collin HL,Uusitupa M,Niskanen L,et a1.Caries in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus[J].Oral Surg Oral Med Oral Pathol OraRadiol Endod,1998,85(6):680-685