农民工参加职业技能培训的综合效果评估

丁 煜, 徐延辉, 李金星

(厦门大学 公共事务学院,福建 厦门 361005)

一、研究假设与数据来源

自舒尔茨的人力资本理论诞生以来,研究教育对收入贡献的文献不胜枚举。Becker认为人力资本投资包括正规的学校教育和在职培训(并把培训分为一般培训和特殊培训),并分别计算了它们的收益率。Mincer创建了Mincer函数,并且运用它来计算各国教育收益率和职业培训收益率。在这些经典理论的指导下,国内外学者积极探讨我国农村教育与收入的关系,研究农村教育对农民收入的贡献,并且在此基础上运用Mincer函数计算我国的农村教育收益率。与农村的教育收益率研究相比,鉴于大规模的农民工培训工作始于2005年之后,且微观数据匮乏,专门研究农民工职业技能培训收益率的文献并不多见。关于职业技能培训的收入效应研究,多数学者是直接比较接受培训和没有接受培训农民工之间收入的差距,指出通过培训可以提高农民工的收入水平。而涉及到培训收益率的研究,则多是将“培训”作为教育收益率的一个影响因素进入模型。从能够检索到的文献看,只有两篇是专门针对农民工培训收益率的研究,一是王德文、蔡肪和张国庆[1]运用2005年《中国城市就业与社会保障研究》问卷调查数据,假定农民工接受培训为自愿参与的“准自然试验”,用平均处理效应模型分析农民工培训的收入效应,指出简单培训、短期培训和正规培训对农村迁移劳动力再流动都有显著作用,但简单培训对农村迁移劳动力的工资收入作用不显著,而短期培训和正规培训则对其工资收入有着重要的决定作用;另一是张世伟、王广慧[2]运用2006年吉林省农村流动劳动力人口调查数据,采取倾向分匹配法,通过对受试组和参照组特征形似个体的比较分别估算职前培训和在职培训对农民工收入的影响,研究结果表明,职前培训和在职培训使农民工月收入分别增加了21%和5%。

人力资本理论还认为,教育(包括正规学校教育和非正规的职业教育培训等)除了通过直接教授生产和生活技能,提高市场参与能力以外,还具有诸多外部效应。Haveman和Wolfe[3]在总结前人研究的基础上,比较系统地提出了教育的外溢效应:提高子女品质(包括健康状况、接受教育的程度、选择的职业性质等);有助于改善受教育本人的健康状况;改善配偶和家庭成员的健康状况;降低生育率;提高劳动力市场双向选择的效率;提高社会和谐程度;促进技术进步与传播等。国内学术界关于教育外溢效应的研究,一是集中在正式学校教育方面,二是侧重于对教育经济功能的研究。研究结论包括:教育能提高劳动生产率;增强劳动者的就业能力;提高农民外出务工的可能性;教育获得的公平性与职业地位和社会地位的最终获得之间具有内在联系等[4-8]。具体到农民工的培训,虽然在不少文献中,都认为农民工在城市的“过客”心态和边缘地位,也是农民工职业技能培训的必要性之一,并进一步论述农民工进入城市只是完成了空间的改变、社会角色的转变,与城市人交往的困难减少了他们与市民互动的广度和深度,使其难以内化城市文明,尚未能真正融入城市社会[9-11],但论者并没有明确地分析农民工接受培训与否对其生活方式和价值观念所带来的影响。

本研究认为,农民工职业技能培训不仅具有收入效应,还有利于农民工在城市的稳定就业以及促进农民工的城市融合。同时,考虑到不同层次的培训,其社会经济效应亦会有所不同,因而本研究拟以两个变量,即是否接受过职业技能培训和拥有不同等级(初级、中级和高级)的专业资质证书,来测量培训以及不同层次的培训对农民工社会经济生活的影响。具体的研究假设为:(1)参加过职业技能培训的农民工,能够获得更高的收入;拥有更高等级专业资质证书的农民工,能够获得更高的收入。(2)参加过职业技能培训的农民工,工作稳定性更强;拥有更高等级专业资质证书的农民工,工作稳定性更强。(3)参加过职业技能培训的农民工,能够更好地融入城市;拥有更高等级专业资质证书的农民工,能够更好地融入城市。

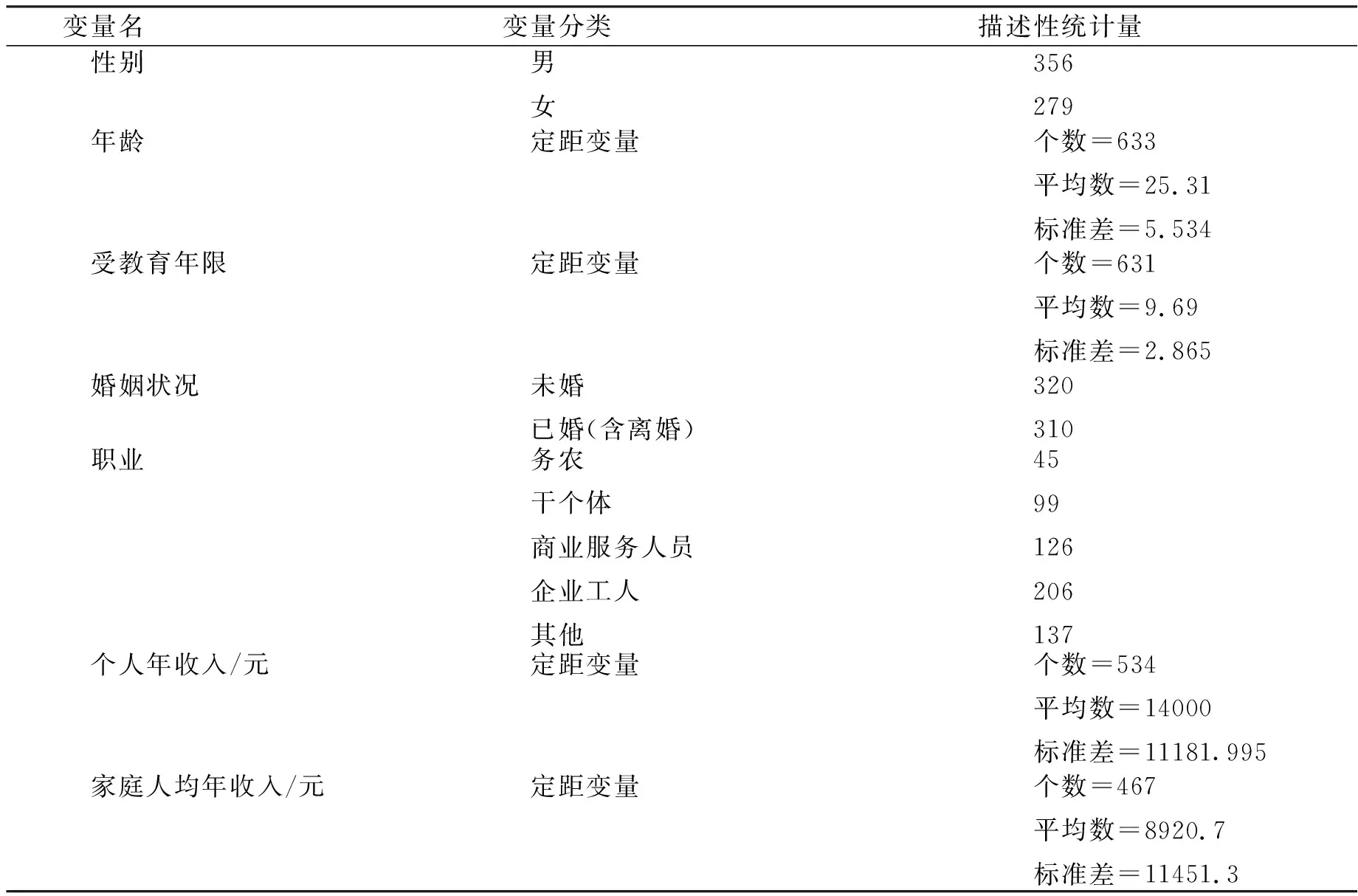

本研究的数据来自于徐延辉教授主持的国家社科基金项目《教育救助与农村贫困人口的社会流动》问卷调查。2008年6—8月,课题组在四川、河南、河北、安徽和福建五省进行了大规模的调查。其中,前面四省作为劳动力主要输出省份,从这些省份各抽出一个国家级贫困县,再从每个贫困县随机抽取2个贫困乡镇,最后从抽取的贫困乡镇中随机抽取4~5个行政村,每个村抽取10~13名年龄在40岁以下、没有受过高等教育、中学毕业或者肄业的劳动力进行问卷调查。福建省是作为劳务输入省份的样本,调查样本全部来自厦门市,调查地点包括厦门市同安工业园区、海沧工业园区、劳动力大厦“求职中心”以及部分外来人口较为集中的社区。本次调查,共发放问卷900份,回收有效问卷808份。本研究报告专门研究外出务工的农民,即通常所谓的“农民工”。符合本研究的有效样本为637。样本的基本信息详见表1。

二、收入效应的检验

(一)收入的均值比较与方差检验

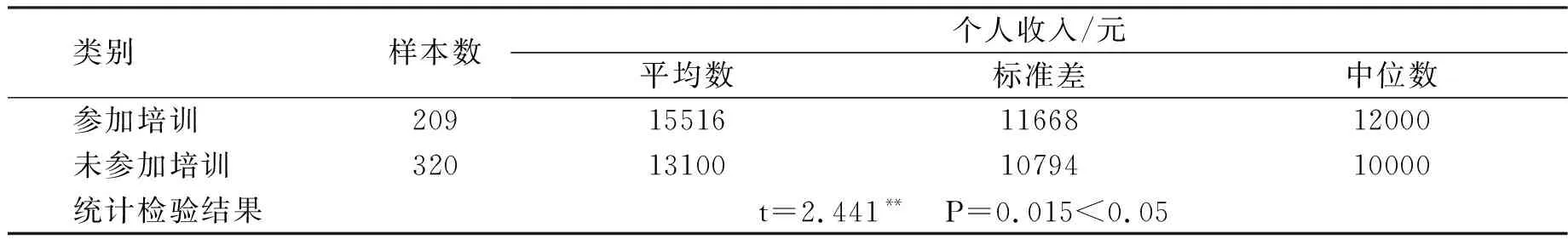

通过对参加培训和未参加培训样本个人年收入的均值比较(见表2),可见参加过培训的农民工年平均收入比未参加过培训的高出2416元,前者是后者的1.18倍,且差异显著,中位数收入前者比后者高2000元。

进一步检验拥有不同等级专业资质证书的农民工个人收入是否存在差异。方差检验的结果表明,总体差异非常显著(F=6.916, P=0.000)。同时,因为Levene值为3.263,P=0.21,表明在α=0.05的水平上,分别来自四个总体(即没有证书、初级、中级和高级证书)的样本呈方差齐性的检验结果。

表1 调研样本的基本信息

表2 是否参加过培训的农民工个人收入的均值比较

注:**表示在α=0.05水平下显著。

由于已经得出了方差齐性的检验结果,所以选择输出LSD的两两多重比较检验的结果(表3)。结果表明,农民工的收入与专业资质证书级别呈正比,但在α=5%的显著性水平下,没有专业证书和拥有初级证书的农民工之间,收入不存在显著的差异,但与拥有中、高级证书的农民工存在显著差异。而对于拥有证书的农民工来说,拥有中级和高级证书的农民工在收入上不存在显著差异,但与只拥有初级证书的农民工存在显著差异。这个结论表明,只经过一般性培训获得初级专业资格证书并不足以改善收入状况,只有拥有中级以上的专业资格证书才可以有效地提高收入水平,尤其是拥有高级专业资格证书的农民工,其年收入比没有证书的高出11141元,比拥有初级证书的高出8799元。

(二)培训的收入收益率估计

对人力资本收益率的估计,一般采用Mincer在人力资本模型中给出的两个基本要素:教育和工作经历,即:

(1)

其中:Y为收入;X1为受教育年限;X2为工龄。

表3 拥有不同专业等级证书农民工的年收入比较

注:**表示在α= 0.05的水平下显著;***表示在α=0.01的水平下显著。

本研究基本采取Mincer的模型,但根据研究需要,将以外出务工年限代替工龄变量,采取Stepwise方法进行回归分析。三个变量全部进入模型,回归方程相关系数R2=0.191, F统计量值为38.366, P=0.000。回归方程系数即显著性检验如下:

SE= (0.152) (0.012) (0.023) (0.001)

T= (50.349) (9.406) (5.666) (-3.610)

P= (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

由上述回归方程可知,在不考虑其他因素的影响时,每增加一年的教育年限,可以使农民工年收入增加11.3%;外出务工时间每增加一年,可以使农民工年收入增加13.1%,但由于外出务工时间平方项的系数为负,表明外出务工时间较长时,外出务工时间与收入成反比。或者说,外出务工时间与收入的关系呈现倒U型。

进一步将“是否参加培训”带入模型,得到Mincer方程的扩展模型:

(2)

其中:Y为收入;X1为受教育年限;X2为工龄;X3=1,接受培训,X3=0,未接受培训。

但鉴于X3“是否接受职业技能培训”与X1“受教育年限”是具有相关性的变量,采取Stepwise方法进行回归时,扩展模型中的变量X3“是否接受职业技能培训”未能进入最终模型。因而,选择单独对“是否接受职业技能培训”进行回归分析,其计量模型如下:

(3)

其中:Y为收入;X3=1,接受培训,X3=0,未接受培训;X2为外出务工年限。

同样采取Stepwise回归方法,三个变量全部进入回归模型。回归结果显示,相关R2=0.059,F统计量值为10.335, P=0.000。回归方程系数即显著性检验如下:

SE= (0.090) (0.073) (0.025) (0.001)

T= (97.211) (2.421) (4.419) (-3.325)

P= (0.000) (0.016) (0.001) (0.001)

由于变量X3“是否接受职业技能培训”为虚拟变量,因而需将变量系数的反对数减1,求得该变量对被解释变量的相对变化。通过计算可知,接受培训的农民工,其收入将增长19.24%。外出务工年限跟收入的相对变化关系与模型1的结果类似。

同样地,可以将变量“拥有职业资质等级证书”带入模型,得到Mincer方程的扩展模型:

(4)

其中:Y为收入;X1为受教育年限;X2为工龄;X41=1,拥有初级证书;X42=1,拥有中级证书;X43=1,拥有高级证书。

基于同样的原因,在采取Stepwise回归方法下,变量X41,X42,X43均未能进入模型。因而亦单独将变量“拥有专业资质等级证书”进行回归分析,其计量模型为:

(5)

其中:Y为收入;X41=1,拥有初级证书;X42=1,拥有中级证书;X43=1,拥有高级证书;X2为外出务工年限。

SE= (0.085) (0.264) (0.025) (0.001)

T= (104.059) (2.429) (4.162) (-2.901)

P= (0.000) (0.016) (0.001) (0.004)

由于变量X43“拥有高级证书”为虚拟变量,按同样的方法计算可知,拥有高级证书的农民工,对其收入影响的相对数为89.65%。外出务工年限跟收入的相对变化关系与模型1和3的结果类似。

三、工作稳定性效应的检验

本研究中,选择“是否签订劳动合同”、“在一家单位连续工作最长时间”和“在一家单位连续工作最短时间”三个变量来考察培训以及拥有专业资质证书状况对农民工城市就业稳定性的影响。

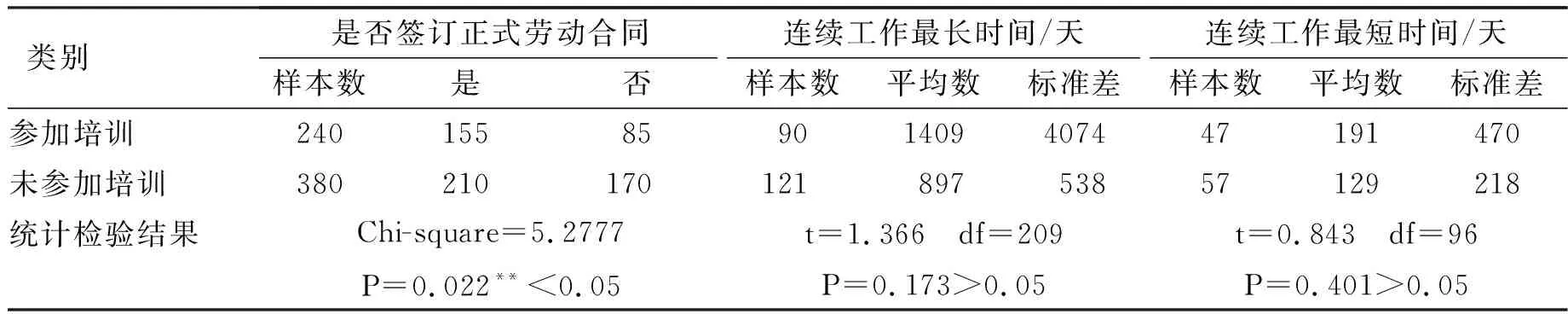

是否参加培训与是否签订劳动合同的交叉分析表明(见表4),参加培训的农民工签订合同的比例比没有参加的高出9.3%,且差异显著。同时,虽然参加过培训的农民工,无论是“在一家单位连续工作最长时间”的均值,还是“在一家单位连续工作最短时间”的均值,均高于没有参加过培训的农民工,但其差异结果均未能通过统计检验。

进一步考察拥有专业资质证书的工作稳定性效应。从拥有专业资格证书与签订劳动合同状况的交叉分析来看,拥有高级专业资质证书的农民工签订合同的比例最高,为71.4%;拥有初级专业资质证书的位居第二,为66.0%;其次为拥有中级专业资质证书的,为64.3%;最低的是没有任何专业资质证书的,为57.3%。从趋势看,两个变量虽然表现出一定的正相关关系,但交叉分析结果并未通过卡方检验(Chi-Square=3.068, P=0.381>0.05)。

表4 农民工职业技能培训的工作稳定性效应

注:表中各项指标统计的个数为剔除缺失值后的有效个数;**表示在α=0.05的水平下显著。

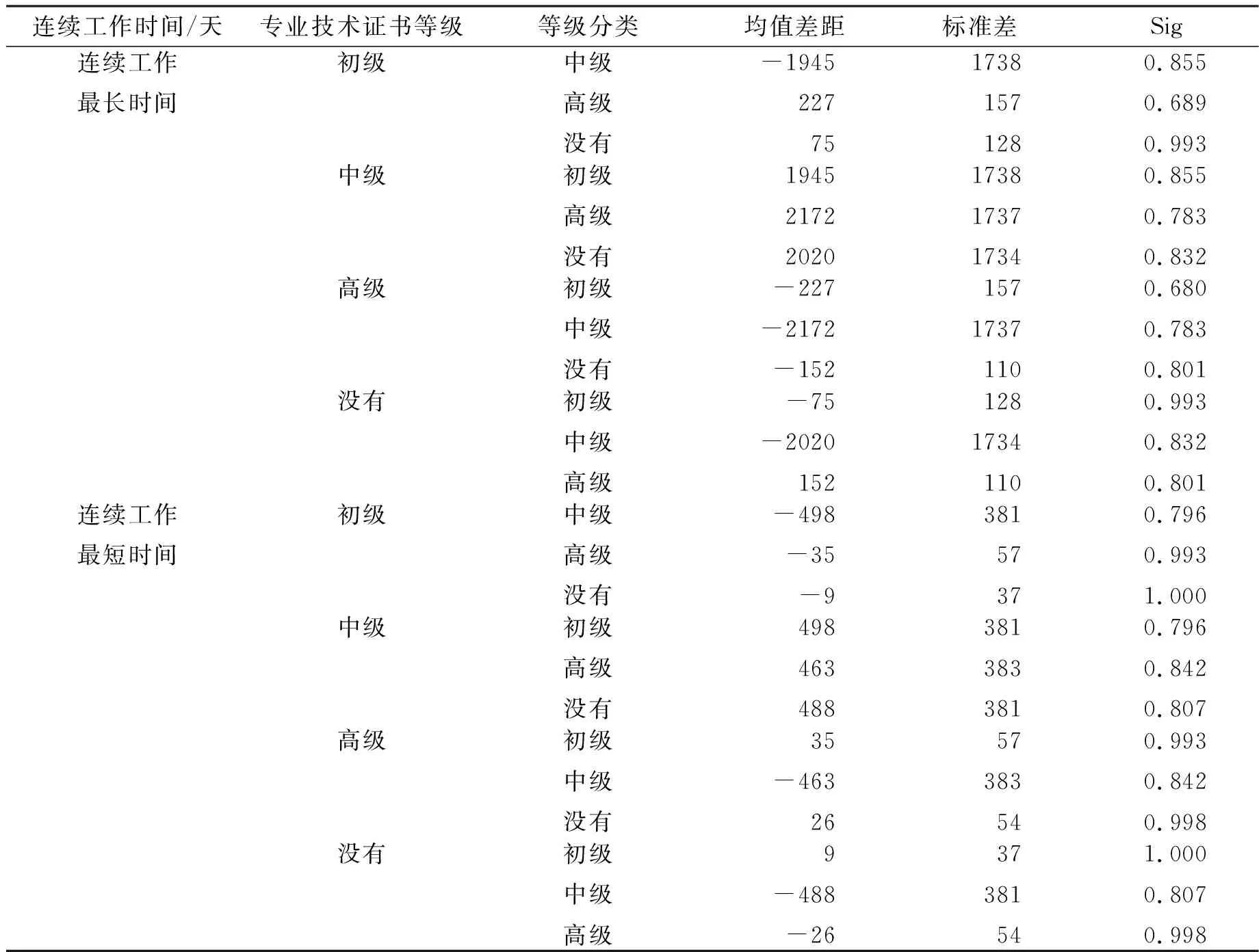

表5是拥有专业资质证书与“在一家单位连续工作最长时间”和“在一家单位连续工作最短时间”的方差分析结果。虽然两个方差分析的结果均显示,总体差异显著(F统计量值分别为3.772和4.852,P值分别为0.012和0.004),但由于样本来源总体的方差非齐性(Levene统计量分别为10.199和19.442,对应的P值均为0.000),采取Tamhane方法的两两双重比较的结果表明,拥有专业资质证书的状况对农民工连续就业最长时间和最短时间并不产生显著影响。

表5 拥有专业资格证书状况的连续工作时间比较

四、城市融合效应的检验

本研究中,考虑到反映农民工城市融合的指标众多,因而选取8个指标构成“城市融合度”指数体系(见表6),并通过计算“城市融合指数”(8个指标得分的平均数)来反映农民工的城市融合程度。

通过对是否参加培训农民工“城市融合指数”的均值比较可见,从整体上看,农民工的“城市融合指数”都不高,但参加过培训的农民工的“城市融合指数”高于未参加培训的农民工,且差异显著(见表7)。

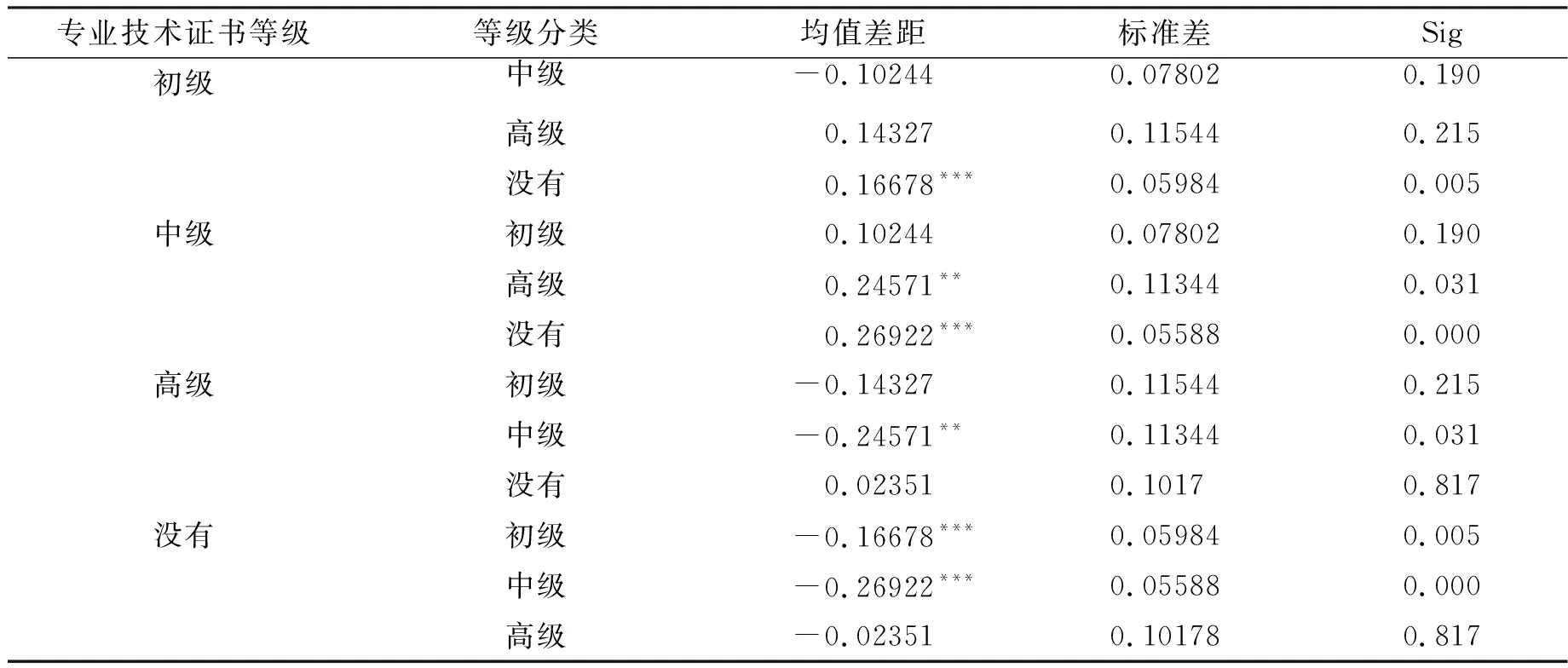

进一步运用方差分析的方法检验拥有专业资质证书状况对农民工城市融合的影响。从方差分析的结果看,各组间的“城市融合指数”存在差异,且通过显著性检验(F=9.593, P=0.000)。其中拥有中级专业资格证书的城市融合指数得分最高为2.4600,而没有专业资格证书的城市融合指数得分最低为2.1908。由于Levene’s 统计量的值为2.324,P=0.074>0.05,因而选择输出方差齐性条件下的LSD两两比较的结果(见表8)。

表6 农民工“城市融合度”的指标构成

表7 “城市融合指数”的均值比较结果

表8 拥有专业资格证书状况的城市融合指数得分比较

注:**表示在α= 0.05的水平下显著;***表示在α=0.01的水平下显著。

五、简要结论

就农民工职业技能培训的收入效应而言,完全证明了研究假设,并得出如下结论:第一,是否参加培训和培训的等级都对农民工的收入产生显著影响,两者正相关关系非常明显;第二,培训的收益率非常明显,且高于教育收益率。本研究的培训收益率达到了19.24%,同时,培训收益率高于学校教育的收益率,这个结论也与侯风云的研究结论保持一致。侯风云的研究显示,2002年农村教育收益率仅为3.66%,而培训的收益率可达27.89%[12]。第三,中高等级培训才会产生显著的收入效应,即拥有中高等级专业资质证书的农民工,收入水平明显高于拥有初级专业资质证书的农民工。这个结论,一方面与西方国家的一些研究结论基本一致,例如Blundell, Dearden和Meghir运用British National Child Development Survey (NCDS) 和National Vocational Qualifications(NVQs)的纵向调查数据,对生于1958的同期群人口进行教育与培训收益率的研究,研究表明,在1981—1991年间,参加职业培训可以增加5%的收入,同时,参加中、高级职业培训的收益率更高,在5%~10%[13]。另一方面,这个结论也与初级的职业技术培训并不能吸引农民工参加的社会现象相互印证。同时,收入效应分析的另一结论,虽然不直接与农民工培训收益率相关,但也值得关注,那就是农民工的教育收益率达到11.3%,超过了10%的世界平均水平。这一估计结果,虽然远远高于学者们对我国农村教育收益率的估计(一般在5%左右),但稍加分析,便可见其合理性:其一,本研究的对象是外出务工的农民,其身处市场化程度最高的城市非正规劳动力市场。根据人力资本理论的假设,劳动力市场化程度越高,教育的回报率也就越高,以前的研究亦表明,城市农民工的教育收益率更接近城市工人的教育收益率[14-16]。其二,众多的研究表明,中国的教育收益率随时间表现出明显提高的趋势,这也是不少学者将教育收益率作为判断中国劳动力市场建设和经济转型程度的一个指标的原因[15,17-18]。事实上,近年来的个别研究成果亦证明了这点,例如杨新铭等[19]运用2003年天津农村家户调查数据进行分析的结果表明,农村教育收益率已经超过10%。

就农民工职业技能培训的工作稳定性效应而言,分析结果显示,培训与否以及不同层次的培训对其工作稳定性均基本上未带来显著影响。唯一存在显著效应的是参加过培训的农民工,其签订劳动合同的可能性更高。但究其原因,也可能在于政府或企业组织的一些培训,参加前提是必须与用工单位签订一年以上的劳动合同。是否参加培训和拥有专业资质证书状况均未能影响到农民工的持续就业时间,这一结论虽未能证明研究假设,但也有一定的合理性,因为在农民工职业流动频繁的非正式劳动力市场上,拥有一技之长的农民工可能更加希望能从工作转换中,实现职业的向上流动,因而并不追求工作的稳定性。

就农民工职业技能培训的城市融合效应而言,基本证明了研究假设,即参加过培训的农民工,更加适应城市生活,表现出更高的城市融合度。而拥有专业资质证书状况对农民工的城市融合亦有显著影响,整体上表现出正相关关系,唯一的例外是拥有高级专业资质证书的农民工,其城市融合指数得分低于拥有中级、初级专业资质证书的农民工,但高于没有专业资质证书的农民工。这一结果的出现,一方面是该组的“城市融合度指数”得分最为分散(Std=0.8832,为最高),可能受极端值影响较大,另一方面是该组的“打工中被歧视的感觉”得分最低,影响了综合指数得分。而访谈资料亦验证了这点,即技术水平越高的农民工,在城市被歧视的感觉越强烈。这是因为具有较高劳动技能的农民工,更加渴望进入被城市居民垄断的正规劳动力市场,因而感受到更多的不公平。而在现实中,即使农民工进入了城市正规劳动力市场,也会因户口等问题不能完全享受到与城市工人同等的待遇,从而被歧视的感觉更加强烈。

参考文献:

[1] 王德文,蔡 肪,张国庆.农村迁移劳动力就业与工资决定:教育和培训的重要性[J].经济学(季刊),2008,(4):1131-1148.

[2] 张世伟,王广慧.培训对农民工收入的影响[J].人口与经济,2010,(1):34-38.

[3] HAVEMAN ROBERT H ,BARBARA WOLFE. Schooling and Economic Wellbeing: The Role of Nonmarket Effects[J].Journal of Human Resources, 1984,19(3):377-407.

[4] 吴光炳.转轨中弱势群体的教育资助研究[J].湖北经济学院学报,2005,(2):108-114.

[5] 胡士华.教育对我国农村劳动力流动影响研究[J].经济问题,2005,(10):40-42.

[6] 郭志仪,逯 进.教育、人力资本积累与外溢对西北地区经济增长影响的实证分析[J].中国人口科学,2006,(2):72-80.

[7] 刘林平,张春泥.农民工工资:人力资本、社会资本、企业制度还是社会环境?——珠江三角洲农民工工资的决定模型[J].社会学研究,2007,(6):114-137.

[8] 刘精明.国家、社会阶层与教育——教育获得的社会学研究[M].北京:中国人民大学出版社,2005:32-42.

[9] 宋丽智,胡宏兵.我国农民工培训面临的问题及对策[J].经济问题,2005,(10):43-45.

[10] 孙丽红.农民工职业技能培训问题初探[D].中共中央党校硕士学位论文,2005:12.

[11] 张 红.职业教育与农民工市民化——一种生命历程理论的分析视角[J].湖北社会科学,2008,(8):175-179.

[12] 侯风云.农村外出劳动力收益与人力资本状况相关性研究[J].财经研究,2004,(4):88-100.

[13] BLUNDELL R, DEARDEN L,MEGHIR C. The Determinants and Effects of Work-Related Training in Britain[EB/OL]. [2010-5-24]. Http://www1.ifs.org.uk.

[14] MAURER-FAZIO MARGARET. Earnings and Educations in China’s Transition to a Market Economy: Survey Evidence from 1989 to 1992[J]. China Economic Review, 1999,10(1):17-44.

[15] APPLETON SIMON, KNIGHT JOHN, SONG LINA, XIA QINGJIE. Toward a Competitive Labour Market? Urban Workers, Rural Migrants, Redundancies and Hardships in China, Institute for Contemporary China Studies [EB/OL].[2010-5-24]. http://www.cerdi.org/uploads/sfCmsContent/html/192/Songlina.pdf.

[16] 孙志军.中国农村的教育成本、收益与家庭教育决策[M].北京:北京师范大学出版社,2004:45-78.

[17] 赖德胜.教育与收入分配[M].北京:北京师范大学出版社,2001:172-242.

[18] ZHAO WEI,ZHOU XUEGUANG. Institutional Transformation and Returns to Education in Urban China: an Empirical Assessment[J].Research in Social Stratification and Mobility,2002,(19):339-375.

[19] 杨新铭,周云波,黎 涓.农村人力资本形成模式:以天津为例[J].南开经济研究,2008,(6):111-121.

——资质证书