从《五姑娘》到《虞美人》—马家钦大型舞剧创作感思

于 平

说来已有20个年头了。在春城昆明邂逅马家钦是1992年年初,我与孙龙奎去那里观看第三届中国艺术节的展演,主要是去看舒巧为香港舞蹈团创编的大型舞剧《红雪》。那时没钱但有闲,观摩之余常到圈内人住地去聊天,有主演《红雪》的华超,有创编《看秧歌》的王秀芳,还有就是北京舞蹈学院首届舞蹈编导班的马家钦和陈香兰。印象中的马家钦很健谈。那时她已步入中年,但听她交谈,你会感到充满青春的活力——青春的真率、青春的坦诚、青春的炽热、青春的果决,随着她汩汩的话语向你耳际涌来……我得凝神屏息,才能在这过量的信息源中梳理出“马家钦”。其实在我的记忆中,马家钦的名字是与绣娘、鬼妹的形象连在一起的。那是在1986年金秋举行的第二届全国舞蹈比赛中,两个女子独舞《绣娘》与《鬼妹》给我留下了极为深刻的印象。听说这两个作品均出自马家钦之手,虽不识其人,但总觉得她与这两个形象的气质相距不远——有些许“鬼妹”的幽怨与惆怅,但更多的是“绣娘”的娴静、灵秀、快捷和机巧。

早在1990年岁末,马家钦就演出了自己的舞蹈作品晚会《拾贝录》。我总觉得这个晚会的名字起得太“文”——你马家钦总在苏州园林转悠,哪里去“拾贝”呢?不如叫《通幽录》恰切。可不是?除了《绣娘》、《鬼妹》,还有就是《园林行》、《逛山塘》、《荷风四面》,再就是《卖花的和卖艺的》与《古林的传说》。马家钦说,《绣娘》和《鬼妹》的创编,她的用心在于典型动态的提炼与编创;而到创编《卖花的和卖艺的》与《古林的传说》之时,她开始关注典型心态的刻画与剖析。特别是《古林的传说》,这是个两条线索并行、交织、穿插、照应的小舞剧:一条写“雕”,写一只雄雕和一只雌雕之间的你争我夺;一条写人,写的是一位猎手对弃婴的养育和弃婴成人后对猎手的背弃。我其实很难理解,一直很阳光、很敞亮的马家钦,何以要把一个小小的舞剧弄得如此复杂?这哪里是“拾贝”,说“通幽”都有些“通”过了头!说实话,当年赴春城观摩第三届中国艺术节的编导,名声响当当、名气雄赳赳的大有人在,因为那一年的岁末要在沈阳举行全国舞剧观摩演出,舞剧创作成了编导们小聚时的热门话题,马家钦当然更是快人快语,忘记了领导要她“注意保密”的叮咛,一股脑儿倒出了她才立在舞台上的大型舞剧《五姑娘》。我一听,又是“穷家子找到了天仙、芳娇、富家女”的话题,是一个穷苦人的自顾自盼、自传自说的“白日梦”。但马家钦似乎为人物的真情所动而无法自拔,她要用五姑娘的“殉情”来抨击人世间的忘恩负义、背信弃义和见利忘义!

1992年岁末(11月25日——12月5日),国家文化部在沈阳举行了全国舞剧观摩演出。因为此后有过第二届(1998 沈阳)和第三届(2003 福州),这次观摩演出后来被称为“首届舞剧观摩演出”。这届观摩演出有两个值得特别关注的现象:一是少数民族舞剧创作取得很大艺术进展,彝族舞剧《阿诗玛》、蒙古族舞剧《森吉德玛》、朝鲜族舞剧《长白山天池的传说》、苗族舞剧《婚碑》竞相绽放,《阿诗玛》在几年后甚至被列为“20世纪中华民族舞蹈经典”。二是北京舞蹈学院培养的首届编导大专班毕业生以优异成绩亮相,马家钦和她的学友陈香兰、杨伟豪分别执导了大型舞剧《五姑娘》(江苏)、《长白山天池的传说》(吉林)和《丝海箫音》(福建),其中《丝海箫音》获“优秀剧目演出奖”,而《五姑娘》和《长白山天池的传说》获“优秀剧目奖”。 实际上,从舞剧创新的视角来看,创作界较为看好《阿诗玛》、《五姑娘》、《极地回声》和《吴越春秋》,认为它们“以人物心理意念潜流和情感构成的有序变化为主导动机,充分运用现实与幻觉交替、时空自如变化的自由诗体交响结构方法……”;认为它们“不规避外观上的是与非、完整与断裂,着力强化着心灵世界的整体震撼”;还认为它们“不倾心于舞蹈直观的语言功能,而执意于富有历史纵深感和延伸感的综合把握,寻觅和凝结人的内在生命力和审美潜质的多向聚合”[1]。

我一直认为,马家钦舞蹈创作的优长在于擅长捕捉人物的典型动态,却没有想到《五姑娘》彼时却被归为“创新一族”。论者论及的那4部舞剧,创作《吴越春秋》的邓一江是陈维亚的同班,创作《极地回声》的初培林与张继钢同班,创作《阿诗玛》的陶春则与丁伟同班,他们认同并追随“交响编舞”是“时所使然”,马家钦的举动在我是“出乎意料”。江苏有位十分认真做舞史研究和舞作评析的学者叫殷亚昭,她十分关注马家钦这位表现吴地风情的江苏编导。殷亚昭曾撰文论及《五姑娘》创作的“悲剧意识”,这是个有点类似“罗密欧与朱丽叶”的悲剧——只不过“罗”与“朱”是因为家族的世仇难以调和;而作为吴地的传说,五姑娘与阿天的恋情则是“门第”的阻隔难以逾越(阿天是五姑娘哥嫂家的长工)。其实,我更看重的不是马家钦的“悲剧意识”而是她的“构剧理念”:比如五姑娘和阿天“情系磨房“的双人舞,被置放在划桨舞、渔鼓舞、波浪舞交替铺陈的舞台时空中,这些舞动的“情境”既是俩人“心境”的外化,又是某种宿命的喻示;又比如五姑娘“赴水殉情”的独舞,也被置放在一个“有意味的情境”之中——五姑娘面对一件她为阿天缝制、且被烧成残片的衬衣,仿佛在潋滟水波中看到了阿天的微笑,在五姑娘身后出现了三对“五姑娘与阿天”的替身之舞,对于五姑娘意念的闪现和意识的流动起到了极好的表现作用。我认为,马家钦为江苏省歌舞剧院创编的这部舞剧之所以“新”人耳目,主要在于这类“构剧理念”的成功。

五年后,1997年,马家钦为自己任职的苏州市歌舞团创编了大型舞剧《干将莫邪》。以历史、尤其是以传说中的历史为依据来创编舞剧,我认为是吃力不讨好的事。干将与莫邪,这个始而为一对情侣、终而为一双名剑的传说,会怎样来拨动观众的心弦,这是我担心中的思忖。但观看时,我很快就被牵引到一种情境中:这情境水石相映,有浣纱女碧波弄影;这情境石水相激,有铸剑郎砥石砺霜。一边是“纱”的柔曼飘逸,一边是“剑”的飒爽昂扬……但这一切,都只是马家钦为戏剧冲突所做的铺垫,为那个“水乡遭劫、壮士献身、折戟沉沙、断剑指天”的情境所做的“反衬”。“断剑指天”是个拼死血战、死不瞑目的意象,马家钦为开场的这一幕命名为《剑殇》,由《剑殇》而《剑情》、《剑魂》、《剑威》这样去展开。《剑殇》是戏的引子,表现铸剑郎干将因悲愤而自责,因自责而发愤。他深知,剑虽为短兵,却维系着国之气脉;虽为人铸,却需要神之灵性。这一主题的开掘,使舞剧之“剧”顺理成章,也使舞剧之“舞”顺势而起。从生离之舞到死别之舞,从铸剑之舞到殉情之舞,从利器之舞到强兵之舞……剧助舞势,舞扬剧威,终使干将、莫邪的生死之恋升华为自强不息的民族之魂。

对于马家钦和她的《干将莫邪》,资华筠先生的评价甚高。她一方面强调该剧的“发思古之幽情”具有积极的现实意义,一方面高度赞扬该剧对于吴文化深厚底蕴的开掘。资先生评价说:“(马家钦)为了探索切合与这部舞剧的形象载体,毅然取道于复兴‘吴舞’的漫漫之路。她在深入研究吴文化的基础上,从古代青铜器所铸鸟虫铭书得到启示,将这种拙朴、刚劲的象形文字转化为相应的动作符号,开掘其内在的表意、审美内涵,构建特定的舞蹈语言体系……”[2]。苏州籍著名作家陆文夫也认为“每一种有特色的舞蹈都应该有它自己的语言”,他也看到“马家钦从鸟篆中得到了灵感,为吴舞找到了自己的舞蹈语言”。对于舞剧《干将莫邪》,我当时并没有这种认识。当马家钦似乎有些情迷神痴地对我大谈“化鸟篆于吴舞”之时,我甚至还觉得这是否有必要?但正如资先生所说,马家钦正是这种下“笨”功夫的人,是这种当下少见“极具才智”却又能“苦心孤诣”的人!

看了舞剧《干将莫邪》和“鸟虫篆”之舞,你就能理解马家钦何以能“沉”得下来去寻 “昆舞”。“昆舞”的首次展示在2006年岁末,在题为“昆韵”的品牌下展示了《吟兰》、《花梦》、《游园》和《喜扇》四个片段。我注意到到场专家的评价,大部分是期待“昆舞”成为“中国古典舞的新流派”。马家钦产生“提炼昆舞”的念头,我是早就知道的,也表示过对这一举措的兴趣。不过我认为此举最应重视的是“从昆曲中来,到昆曲中去”,也即在昆曲表演中提炼“昆舞”后,找到“昆舞”(严格说来是昆曲塑造人物、反映生活、表现情感的“身段”)的“身段法则”,使昆曲艺术能在反映今天的生活中再焕生机。但显然,马家钦研习昆曲是唯“舞”独尊,她关注的是“含、沉、顺、连、圆、曲、倾”的形态要素和“雅、纯、拙、飘、轻、柔、美”的风格特点。其实,这些“要素”和“特点”是中国舞蹈、甚至是一般意义上“舞蹈”具有普遍性的美学要求。倒是资华筠先生看得真切,说得恰切。她在《“昆舞”生成发展的基础及文化价值》一文中说,“(马家钦)以‘外功’与‘内功’并重的元素提炼的立体化整合的方法,合理构建昆舞的语言体系……所谓‘内功’并不限于直观所能感受的‘气息训练’,而是致力于将昆舞的韵律与昆曲的声腔、语言特点以及蕴积其中的表意、审美内涵紧密结合,以意念引领演员在练习时不知不觉地‘入境’,投入感很强。而其中‘手位背、掌推拉27个点位’的提炼以及与身体其他部位动作的合理关系,把昆舞元素生发的生理机理与审美特征予以有机结合,是非常有创造性的”[3]。若干年后,当我看到“昆舞”的课堂训练时,当然也十分认同它的存在价值,这是一种类似高金荣“敦煌舞派”、孙颖“汉唐舞派”(可能叫“汉画像舞派”更合适)并可与之“鼎立”的“昆腔舞派”。我对马家钦说,“昆舞”语言体系的构建可能有三个参照:一是昆曲之舞,二是吴地之舞,三是稻作文明之舞。后来看到“昆舞”多有类似朝鲜族舞蹈下肢“高抬深踩”的步法,证明了“昆曲之舞”与稻作文明之舞的深层关联。“敦煌舞派”、“汉画像舞派”和“昆腔舞派”不同于所谓“结合派”的中国古典舞学科的主体建设,那是一个全面着眼于中国舞剧演员培养和舞剧语言建设的浩大工程,而敦煌舞派、汉画像舞派、昆腔舞派只解决具体的舞剧或舞蹈创作问题。如果说,敦煌舞派舞剧的典型呈现是《丝路花雨》,汉画像舞派舞剧呈现的典型是《铜雀伎》,马家钦用来标示昆腔舞派的舞剧是《虞美人》。

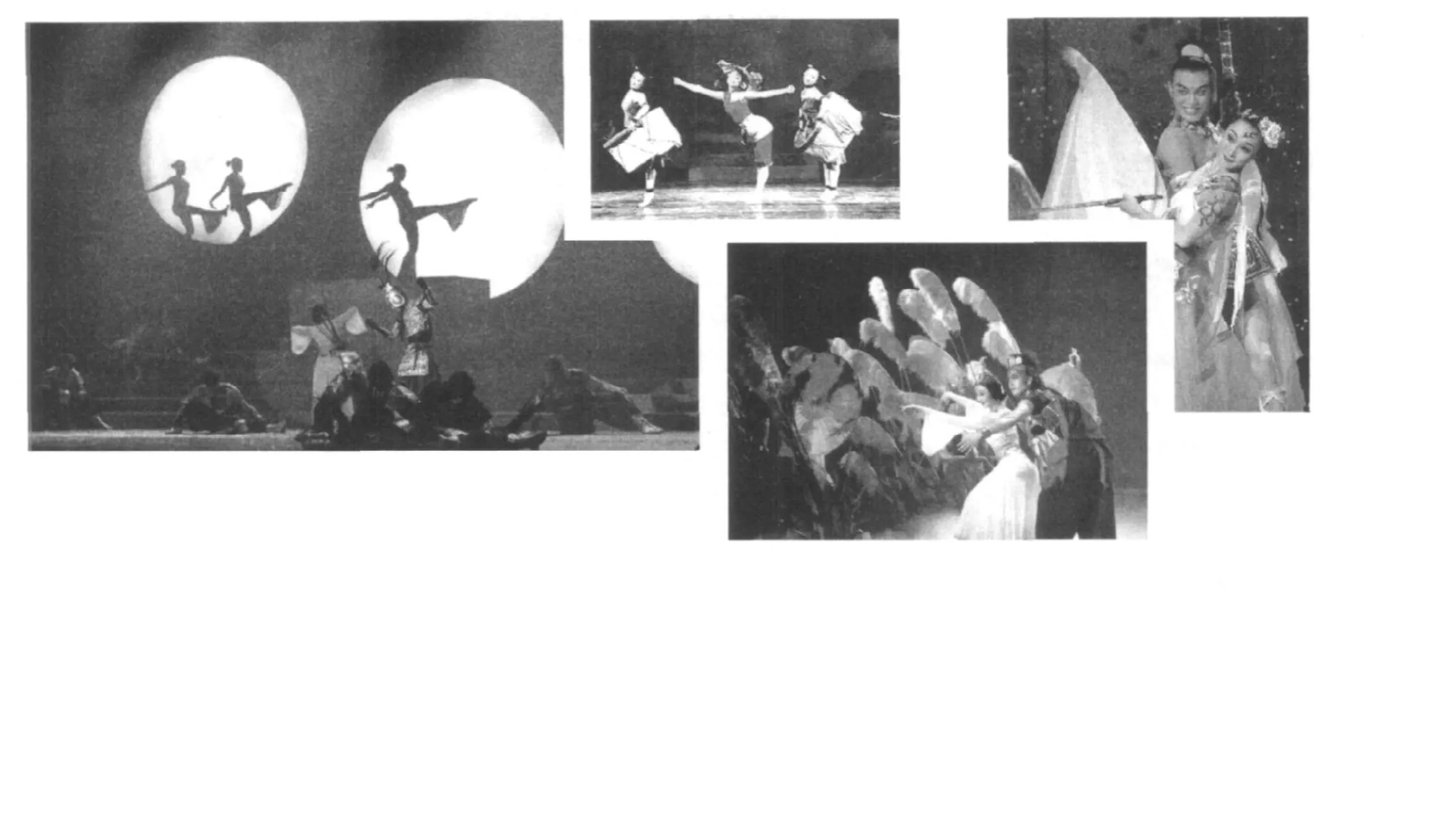

我很喜欢舞剧《虞美人》。这既是相对于当下铺天盖地的舞剧创作而言,也是相对于马家钦一而再、再而三的舞剧创作而言。想想《五姑娘》中的五姑娘、《干将莫邪》中的莫邪姑娘和《虞美人》中的虞姬姑娘,你会看到马家钦钟情的舞剧人物几乎都是“烈女”——性情刚烈、感情坚贞的女子,这与相当一段时间中国古典舞充斥着的“怨妇”情结形成强烈的反差。马家钦舞剧中的“烈女”,先是自沉(五姑娘),再是自焚(莫邪),到了虞姬则是自刎了!与“烈女”情结相维系的,是马家钦构剧理念中的“别离”情结,这是一个令以“团圆”为最高人生理想的中国人最为纠结的“情结”。马家钦当然也被“纠结着”,被浸透在我们血液中的“少小离家老大回”、“西出阳关无故人”、“十年生死两茫茫”、“一江春水向东流” ……所纠结。或许正因此,舞剧《虞美人》的三幕戏分别命名为《恋别》、《婚别》和《死别》。在舞剧(编导自称“音舞诗剧”)《虞美人》的诸多点评中,我以为署名罗周的《破空的谣曲》说得最为深入。他认为“《虞美人》令人们想到那种被歌德认为是诗之鼻祖的文学体例——谣曲(被译为‘叙事谣曲’的Ballad)……它不但兼备叙事性、抒情性和戏剧性,且酣畅地将它们发挥到极致。借助三者的融合,构成舞台剧完整的呈现。”[4]

我很同意罗周的看法,即《虞美人》的点睛之笔在于霸王请虞姬登上乌骓,使虞姬成为一个比霸王更具“丈夫气概”的女杰:“她驯服了暴烈的乌骓,征服了英雄的心,征服了江东豪壮的男儿,也征服了战争——虞姬用死亡鼓舞霸王突围之心,亦用死亡宣告了她誓守的告诫”[5]。仔细想想,我们的舞蹈编排了多少个“霸王别姬”,何曾见过如此“人杰”的虞姬!看舞剧《虞美人》,其实你是看不到刻意而为的“昆舞”的;与当年创编舞剧《干将莫邪》时,唯恐别人不知自己在“鸟虫篆”上下的“笨功夫”不同,这回马家钦让语言风格成为人物性格的内在支撑。《虞美人》作为舞剧的成功,并不仅仅在于马家钦证明了“昆舞”的动作体系风格独特且构成系统,更在于她已经很擅长用舞蹈来解释人物的精神状态。我这样说的意思,一是指该剧是真正的舞蹈戏剧,所有的舞蹈都承载着戏剧人物,而所有的戏剧人物都由舞蹈来担当。二是指该剧是“树人”之剧而非“叙事”之剧,舞剧的构成形态决定于人物的情感逻辑而非事件的叙述逻辑,决定于人物的性格成长而非事件的情势消长。为营造表意准确的“戏剧性”,马家钦在舞段的编创上颇费心机,这“心机”不在于什么样的“昆舞”能揭示什么样的精神状态,而在于什么样的精神状态能看到什么样的舞蹈:面具舞可导入跨时空的忆念,道具舞(旗舞、扇舞、伞舞)可强化超现实的象征;而霸王和虞姬的双人舞则是以“合”言“别”,以“柔情”说“壮心”,以“细节”申“大义”……事实上,舞剧《虞美人》的价值并不在于证明“昆舞”的言说可能,当马家钦执著“昆舞”的建构之时,她其实已经与《虞美人》融为一体——“昆舞”或许就是马家钦手中高扬的“虞姬之剑”,是马家钦追求的人生境界和文化人格……我们真的很缺这类舞剧,我们的舞剧也真的很缺马家钦这种肯下、能下并且真下“笨功夫”的人!

注释:

[1] 王同礼:《舞剧艺术的嬗变与进化》,《舞蹈》1993年第1期。

[2] 资华筠:《舞思:资华筠文论集》,文化艺术出版社2008年版。

[3] 同[2]。

[4] 引自《文艺报》2009年9月29日。

[5] 同[4]。