瓜 棚(外一篇)

■杜 鸿

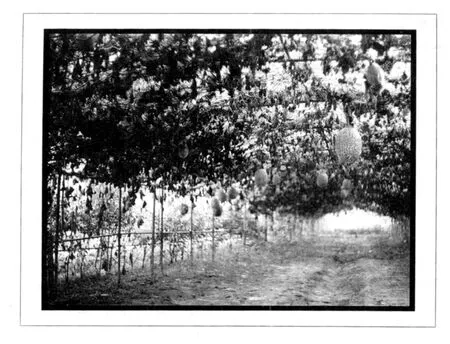

印象中,鲁迅的文字总是那么阴郁。想找出一些很光鲜的画面很难。诸如孔乙已与咸享酒店的黯淡,社戏中的影影绰绰,鲁镇上厚厚的压抑,似西方的油画中移,将那些时光与人物铺上了一层油彩,让沉得压抑成了主色调。但是,也并非就没有美景良辰,稍稍搜索一下,倒还是有几幅让人难忘的画面。像三味书屋蝗景象,像百草园里的情情形,最难忘的是少年闰土夜守瓜棚的光景。月光下面,闪闪的银项圈,少年闰土拿着铁叉,刺向偷瓜的野物。就在他劈刺的那一瞬间,永远就定格在我的记忆里了,成了解读鲁迅先生有关忧郁的钥匙。

本文意不在鲁迅先生的文字色调,而是意在瓜棚。生平没有亲历夜守瓜棚的记忆,倒是见过守花生的窝棚。三块长方形草山子,席地而棚,像一座三棱体,矗立在花生地头、弯月繁星下面。风可以吹运它身上每一根茅草,雨点也可以将它当成琴弦弹奏,好事的鸣琴也会钻空子,顺着花生田爬到窝棚脚下上鸣叫。棚内至多能睡二个人,往往是席地而卧,有点像冬眠的熊。守夜者多是沉默寡言的人,像夜色一样沉默不语。因为守卫着丰收,所以这种沉默也压抑着内心的喜悦。同时也压抑着植物内部的芳香。从人到物,从夜色到风声,都让这种喜悦饱和着,似欲炸开的板栗,将生命的成熟给予了充分展示。

瓜棚的意境,更多是书本和图像的碎片拼凑而成的结果。想必与花生棚没有多大的区别,顶多也只是搭棚用的材料发生了变化,再就是守候者和守候对象的不同,由花生农而瓜农,由花生而瓜,由花生田而瓜田,由花生香而瓜香四溢。当然,细部的意境也随之变化了,花生多生于山野,瓜则多生于平地,棚自然就成了山野之上的窝棚和平原上的窝棚。它们在人们眼里构成了突兀程度就会大相径庭。但是夏秋的夜景、气息、通感、迷醉,则是从骨子里地类似。

在写前面这些文字时,窗外有夜雨,又时值初夏。地点是都市村庄西坝。街上有汽车过声,也有树接雨点的声音,有楼上人声的遗漏,也有小草在初夏拔节的声音。这儿,街道是成片的,房子也是成片的,树也是成片的,道旁的野草也是成片的,还有成片的蔬菜,在花坛和空地上疯长。我借住在纸厂宿舍的三楼,房子是八十年代建的,门窗也是涂着八十年代的油漆,地板铺的是九十年代初生产的地板砖,门楣家俱全是上个世纪的手笔,住在其中,如住在上个世纪的气息和魂魄里。我晚去早归,风雨无阻。在这间房时靠西的小室里,有一方上了年纪的小桌,看不见桌子的本来面目了,便在上面铺了一些报纸,伏在上面写一些字,一边听窗外的人声和雨声,一边披衣写着字,恍惚间,仿佛就回到了乡村里的老屋,回到了少年那个阁楼上,伏在一抬头就可以碰到屋顶的书桌上挑灯夜毛的情景。原来,回去并不困难,只像现在这样,寻一方异地,找一个临窗的小屋,坐在不入流的装饰演里面,一切便回来了。

从二月到六月,在这间房子里住了几个月之后,突然想到了瓜棚,想到了瓜农,想到了瓜香四溢的黄昏,想到了我们这么多年像瓜农一样苦苦守候着我们的守候。我们在“瓜棚”守候着的,不是本来的瓜,而是我们的儿子。可是,我们不仅仅是农民的儿子,而且,我仿永远是农民。我们像农民瓜棚守瓜一样,成年累月地在一个个瓜棚里。守护着我们的儿子。瓜棚时代,我们的父母成年累月守护着瓜熟。我们也跟着熟了。现在,我们像父母瓜棚守瓜一样,守着我们的儿子。

叶子

在露天的早餐桌上过早。风四起。从脸到脚都能感受到。一匹比我的手掌还大的叶子,落到我的桌上。我怕它再飞走,便用牙签筒压着它,边吃早餐边看它。

它落得很轻,几乎没有声音,连坐在我对面的男人都没有察觉。叶尖顺时针朝着我,叶柄朝他。按卦相,这是非常典型的是顺卦。这匹叶让我想到喜鹊和梅花的易。由它抬头望去,还有很多叶子在飘落。地上几乎散落一地,天空中还有飘荡的身影,树枝上还有许多在哗哗作响,纷纷想早点离开那生长了三个季度的旧巢。于是,我想,是不是这些所有的叶子都是卦呢。很快我就为自己的想法好笑。因为这些叶子可以说片片是卦的材料,可是它们此时并不是卦。如果它们与一个人关联起来,它们才会成为卦。而此时,我正与这片漂亮的落叶关联起来了,它成了我的卦。

有了这些想法,自然喜欢上了这匹叶子。吃完早餐,付了帐,顺手就将它带回办公室,插在电脑旁。细看它,发觉这片叶子真是一片英俊的落叶。它像一个成熟人的手掌,五片叶尖,均匀张开,构成一种花的图案,内部的叶脉也顺从叶尖对称分布着。或许是秋风和初冬的风,把它身上水分吹掉了一半,让它变得不胖不瘦,非常精神,颜色也由过去夸张的绿色或金黄色,就成了泥土的黄色。叶脉则更呈褐色,显示出作为叶骨的力度来。叶面上,不仅颜色分布均匀有致,而且叶纹依靠着叶脉,像一纹纹波浪,向彼此展开,相互联接,构成一种任何人工所不能描画的图案。每根叶脉之间,就像起着涟漪的湖面,显示出一种生命的宁静。我突然觉得,这片叶比人要高贵。理由是它只生长了三个季节,连冬天它在树上坚守的时间算起来,总共也只有二百余天,可是,我用尺量了一下,它从叶柄到叶尖,有28.5厘米,而它的所有生机,全部蕴藏在薄薄的叶肉里,所以的力量也全部蕴在细细的叶脉上头。这么一算,在单位时间里面,人的生长力是及不它的。更不用说,它还能在无意之中与我关联,给我某种心灵的预兆。而人好像永远是万物的主人,好像永远不会以自己的生命给同类卜卦。