中部两大城市群产业结构比较

邢 勃

(河南广播电视大学,河南 郑州 450008)

中部两大城市群产业结构比较

邢 勃

(河南广播电视大学,河南 郑州 450008)

近年,随着中央促进中部地区崛起战略的深入实施,中部地区在全国经济社会发展大局中的独特地位日益凸显,而中原城市群和武汉城市圈因两者独特的区位优势和要素禀赋优势,在中部崛起中起着重要的战略支撑作用,成为中部地区最具活力与潜力的增长极。在研究中原城市群和武汉城市圈产业结构的基础上,将两个城市群的产业结构进行比较研究,对加快中原城市群的产业结构优化升级,增强城市群综合竞争力有着重要的意义。

一、中原城市群和武汉城市圈的产业结构现状

(一)中原城市群

表1 2009年河南省、中原城市群产业结构

近年中原城市群发展迅速,经济总体实力在中部地区处于前列。

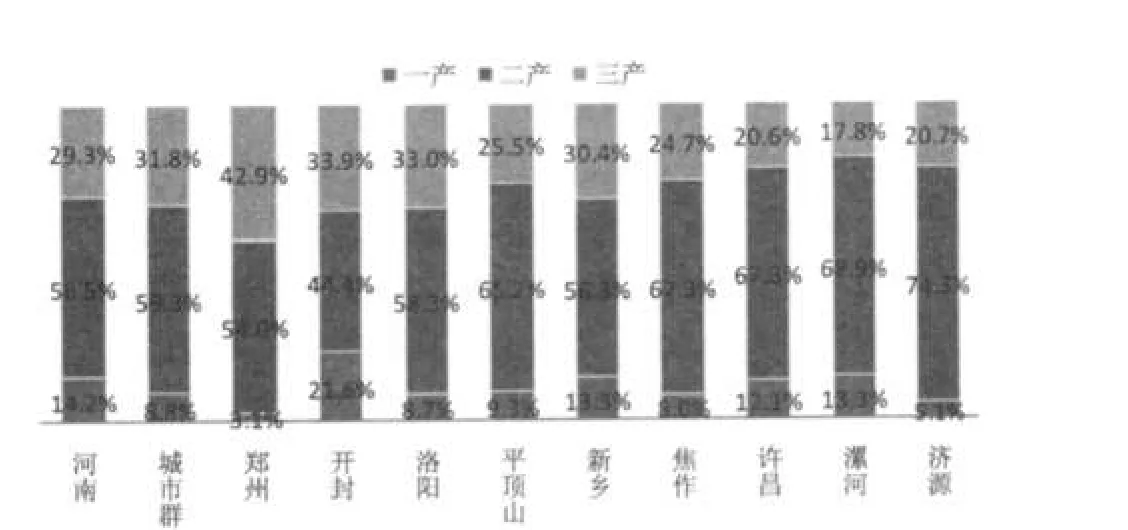

从中原城市群各城市发展来看,产业结构均呈“二三一”特征(见图1)。

(二)武汉城市圈

表2 2009年湖北省、武汉城市圈产业结构

从表2可以看出,武汉城市圈在湖北省经济社会发展中同样占据着重要地位,二、三产业产值均占全省比重的六成以上。

图1 2009年中原城市群各城市产业结构

图2 2009年武汉城市圈各城市产业结构

从武汉城市圈各城市发展来看,武汉市一产比重最低,仅为3.2%,第三产业比重最高,为50.4%,产业结构继续保持“三二一”发展格局,其他城市均为“二三一”结构,但三产比重几乎都在30%以上(见图2)。

与武汉城市圈相比,中原城市群第二产业比重高出其13个百分点,显示出工业化程度较高,但第三产业发展明显落后于第二产业,较武汉城市圈的产业格局有较大差别,表明中原城市群的产业结构层次不高,可持续发展能力相对较弱。另外,作为中原城市群中心城市的郑州,经济总量偏小,辐射带动作用不明显,2009年生产总值占全省的比重仅为17%,远低于武汉的35.6%。

二、中原城市群和武汉城市圈的二、三产业比较分析

(一)第二产业

1.中原城市群

从部门结构上看,重工业比重高于轻工业。第二产业主要是以有色、装备制造、煤炭、钢铁行业为主,可以看出重工业仍以原材料工业、初级加工业为主,高加工度及高附加值产业较少。

从经营方式来看,劳动密集特征较为显著,绝大多数行业呈现劳动密集的特征。中原城市群第二产业从业人员为744.63万人,占全省第二产业从业人员总数的45%,规模以上工业企业单位资产占用劳动力为219人/亿元,高于全国平均水平(179人/亿元),可以看出中原城市群二产的劳动密集程度较高,呈现出较为明显的劳动密集特征。技术密集型产业及高技术产业较少。

从产业规模来看,企业规模小,产业集中度不高。整体来看,即使在煤炭、有色、钢铁等相当一部分具有规模经济特征的行业中,企业规模仍然偏小,产业组织结构仍然处于小而散的状态,大企业、大集团数量较少,企业核心竞争力整体偏弱。

2.武汉城市圈

从部门结构上看,近年,城市圈第二产业比重快速上升,为武汉城市圈的产业发展提供了有力的支撑。重工业中,制造业占有绝对优势,二汽、武钢等国家大型重工企业为武汉城市圈提供了强有力支撑。原盐、钢材、汽车和光纤光缆等工业产品的产量居全国前列,医药、纺织、化工、汽车、冶金和光电子等行业在全国范围占有重要地位。

从经营方式上看,随着产业结构的优化升级,从业人员的三次产业分布逐步调整为“三二一”格局。高新技术产业逐步成为推动武汉城市圈经济持续增长的重要动力。2009年,湖北省完成高新技术产业增加值1331.1亿元,比上年增长20.5%,占规模以上工业增加值的比重达28.1%,其中武汉城市圈实现高新技术产业增加值936.8亿元,占圈内规模以上工业企业增加值(2922.74亿元)的比重达到32.1%,占城市圈GDP的比重达到11.7%。

从产业规模上看,企业组织结构得到改善,尤其在钢铁、汽车、电子、造船等方面,涌现出一批有竞争力的大型企业和企业集团,资源向优势企业集中的趋势非常明显,如武钢、神龙公司、武汉石化、武烟、新冶钢、三江航天、大冶有色等一批知名企业。形成了一批高新技术企业,但高技术企业竞争力有待提高。武汉城市圈高新技术企业在竞争中迅速壮大,形成了一大批有较强市场竞争力的骨干龙头企业和名牌产品。以生物产业为例,武汉城市圈拥有健民、马应龙、广济、春天、天茂、潜江制药等6家上市企业,年销售收入过10亿元的企业1家,过5亿元的企业7家,过亿元的企业38家;拥有“健民”、“马应龙”、“龙牡”等驰名商标。

(二)第三产业

1.中原城市群

2009年,中原城市群第三产业产值高于武汉城市圈119.43亿元,群内城市中第三产业产值较高的为分别为郑州市(1418.92亿元)、洛阳市(660.63亿元),占城市群第三产业比重为57.8%,群内其他7市中,除漯河市、济源市,服务业增加值均在200亿元以上,发展相对均衡。但从第三产业内部的产业结构来看,产业低度化倾向很明显,第三产业中传统行业仍居主导地位,为现代工业服务的金融、保险业占比较低,第三产业的内部结构亟待优化和升级。

2.武汉城市圈

2009年,武汉市的服务业增加值占城市圈比重高达67%,而圈域其他8市服务业增加值的总和为1146.34亿元,仅相当于武汉市的49.2%,中心城市经济呈服务化趋势,圈内城市服务业发展差距大。其中,服务业增加值过200亿元的有黄石、孝感、黄冈3市,过100亿元的有咸宁和鄂州,仙桃、潜江、天门等4市服务业增加值均不足100亿元。从服务业内部结构来看,在传统服务业保持稳步发展的同时,新兴的现代服务业得到了迅猛发展,现代服务业总体上有取代传统服务业,成为服务业发展的主导力量的态势。信息传输、计算机服务和软件业、金融业、房地产业、教育等与现代发展相适应的新兴产业迅速崛起,年平均增速均高于同期服务业整体年均增速。

通过比较可以看出,中原城市群和武汉城市圈均是“二三一”的产业格局。在第二产业方面,中原城市群的工业化程度较高,具有一定的整体优势。但从产业内部结构来看,依然没有完全脱离资源消耗型、环境污染型的经济增长路线,没有彻底摆脱传统的以高投入、高消耗、高污染、低产出、低质量、低效益为特征的发展方式。第三产业虽然有了较快的发展,但仍然处于较低层面上,远远不能适应现阶段经济社会发展的要求,与周边城市群(圈)相比,还存在较大差距。总之,产业结构现状已经成为制约中原城市群快速发展的突出矛盾和问题,不利于城市群乃至河南省经济的快速健康发展。

三、加快推进中原城市群产业结构调整的政策建议

首先,加快实施中心城市带动战略,强化郑州市的中心地位,提升洛阳市的副中心地位。区域间的竞争更多地表现为区域间城市的竞争,尤其是中心城市间的竞争。为此,应继续加快实施中心城市带动战略,强化郑州市的中心地位,以建设国家区域性中心城市为目标,扩大郑州城市规模,增强、完善城市功能,加快经济结构战略性调整。同时,提升洛阳市的副中心地位,发挥联贯东西的区域优势,与郑州共同打造郑洛一体化,逐步形成九大城市相互协调、相互关联、功能明晰、组合有序的城市产业带体系。

其次,继续推动城市群产业结构优化升级。当前中原城市群各成员城市及整体仍处于工业化、城镇化加速发展时期,第二产业尤其是工业的发展对地区经济有着至关重要的作用。在充分发挥河南省现有产业优势的前提下,继续推动城市群产业结构优化升级,积极调整产业结构和经济结构,依托资源优势、交通优势和产业优势,在着重发展第二产业的同时,注重三次产业的同步发展,共同促进,协调推动,实现经济由依靠第二产业带动向第一、第二、第三产业协同带动转变。

再次,以产业创新为依托,提升中原城市群产业竞争力。产业的竞争力,取决于产业的技术创新能力。通过产业创新,提高产品附加值和市场竞争力。一要加快推进装备制造业、高新技术产业等现代产业发展,形成一批具有新竞争优势的主导产业。二要运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新,促使传统制造业向高附加值制造业方向发展。三要加快服务业发展,把现代商贸业、现代物流业、金融业和文化产业等现代服务业培育成为中原城市群产业结构调整的战略重点和河南省新的经济增长点,用现代服务业提升制造业水平,用先进制造业为现代服务业提供更广阔的发展空间。

最后,深入开展同周边城市群的产业交流与合作。城市群是一个动态的、开放的系统,加强同周边城市群的产业交流与合作,显得尤为重要。加强同武汉城市圈、皖江经济带、太原城市群、关中城市群等城市集聚区的产业交流合作,形成外向型产业布局,积极完善面向东部的城市群发展格局,承接东部沿海地区的产业转移,不断优化本地区产业,提高自我积累和自我成长的能力,以促进中原城市群的快速发展。

2011-06-10

责任编辑 姚佐军

(E-mail:yuid@163.com)