社会保障的收入效应

——基于跨国的实证研究

孔庆洋

(安徽师范大学 经济管理学院,安徽 芜湖 241000)

社会保障的收入效应

——基于跨国的实证研究

孔庆洋

(安徽师范大学 经济管理学院,安徽 芜湖 241000)

一、前言

社会保障制度作为一种社会公平制度,其制度设计的初衷并不为了促进经济或收入的增长。但社会保障却不可避免地对收入和经济增长产生影响,即社会保障存在收入效应。社会保障主要通过三种因素或途径产生收入效应,分别是物质资本积累、人力资本积累和劳动参与率。

弗里德曼(1957)较早研究了社会保障对物质资本积累的影响,他认为社会保障制度可以减少个人退休后的后顾之忧,也会显著减少人们在就业时期的储蓄需求。弗里德曼的观点获得了广泛认同,但也引起了持续的争论。Barro(1974)从利他性的视角出发,认为储蓄除保障退休生活外可以通过遗产来提高子女的福利水平,不会影响人们的消费和储蓄行为。Lainter(1987)认为如果子女对父母的赡养大于父母给予子女的财产时,社会保障制度更有利于私人储蓄和物质资本的积累。

Sala.I.Martin(1995)首先提出,社会保障有助于人力资本积累,进而促进经济增长。Kem-nitz和Wigger(2000)认为在现收现付的模式下,社会保障更能促进人力资本积累和经济增长。Ehrlich 和 Lui(1998),Becker和 Murphy(1988),Giorgio和Carlotta(1999)等都持同样的观点。但随着研究的不断深入,相反的结论逐渐增多。Ehrlich(2007)通过对57个国家32年的实证研究发现,现收现付制是导致国家生育率下降的一个重要因素,影响了人力资本的生产。Jie Zhang(1995)、贝克尔(1994)和Helmuth Cremer(2006)都有类似的结论。

社会保障对劳动力市场可以产生较大冲击(Davis和Minford,1989),降低劳动参与率。Den(1991)对荷兰实证研究表明,由于工资刚性,社会保障会降低劳动参与率。Michael(2005)通过叠代模型发现,社会保障会使失业率提高,Corneo和Marquardt(2000),Daveri和Tabellini(2000)等也有类似的观点。他们认为税收的增加减少了当期的收入,失业保险提供了退休后的保障降低了当期储蓄和工作的意愿。

从目前的研究来观察,社会保障对收入和经济增长影响结论尚不统一,研究理论较多,实证较少,目前尚没有以国际面板数据研究社会保障收入效应的实证研究。本文选择代表性国家的面板数据,实证分析社会保障对消费的影响,为中国扩大消费提供对策。

二、假说

消费增长能增加总需求,促进收入或经济增长,产生收入效应。消费对收入或经济增长的影响具有不确定性。如果消费过高而储蓄过低,经济可能由于物质积累不足,而陷入低增长的状态。因此,根据已有研究我们提出三种假说。

假说1:社会保障程度的提高和普及降低储蓄率,提高消费比率。

假说2:当消费率较低时,社会保障程度的提高或普及促进收入或经济增长。

假说3:当消费率较高时,社会保障程度的提高或普及抑制经济或收入增长。

物质资本是收入或经济增长的前提,过高的消费率必然会减少储蓄,降低经济增长的潜力。而消费率较低,储蓄过多会产生产能过剩和需求不足,同样影响收入增长。所以,社会保障对收入的影响可能是双刃剑。

世界各国的消费率差异明显,这为我们实证分析上述假说提供了可能。根据世界银行的统计,2000年最贫穷债务国的消费率平均为88%①,而且消费率比较稳定;而同期经合组织成员国的消费率为78.1%,世界平均水平为77.7%。最穷国家由于资本积累太低而陷入了贫困陷阱,其中孟加拉国最明显②。发达国家的消费率则比较稳定,以法国和德国为例,1900年分别为78.8%和76.9%,2000年为78.6%和77.9%,2007年为79.8%和74.7%。消费率的差异还体现在时间上,全球消费率从1990年的76.8%增长到79.1%,虽然增长幅度不大,但由于发达国家消费率稳定,发展中国家消费率的增长则应比较明显。

三、实证分析

(一)面板数据模型

我们选择比较成熟的面板数据模型来实证分析社会保障的收入效应,即社会保障、消费率和经济增长的关系。各国的数据从单个国家观察又是时间序列数据,所以选择面板数据模型更符合数据的特征。相对于简单的时间序列或横截面模型,面板数据模型解释变量之间的多重共线性、异方差和自相关的危害会相对较轻。面板数据模型,由于同时引入了截面和时间序列增大的样本容量,使参数的估计和检验更有效。面板数据模型可描述如下:

其中:Xij解释变量,Yi为因变量,Zjk为控制变量,i=1,2Λ,N,表示N个国家,k=1,Λ,K,表示K个解释变量个数,j=1,Λ,J为控制变量的个数,t为时间;εij为随机误差项,αi,βj,γj为待估计参数。

(二)样本和数据

1.样本选择

国家统计局网站提供了主要代表性国家的社会保障、消费率、人均收入及各种社会发展指标等数据③。代表性国家涵盖了最发达国家如美国,也包括最不发达国家如斯里兰卡;从地域上涵盖了美洲、欧洲、非洲等所有大陆及岛屿国家。从统计口径上,统计局公布了2000年及2003—2007年的社会保障支出占财政收入的比例④;同时部分年份还公布了社会保障收入占中央政府财政收入的比例;从2000—2006年发布了社会保障1990年和2001年社会保障税(社会保障收入占中央政府经常性收入的比例),同时公布了2000年以前,从1970年开始每五年的社会保障和福利支出占GDP的比例。从这些国际数据的统计口径上看,社会保障支出占财政收入的比例,统计较为完整,时间的连续性较强。所以我们选择社会保障支出占财政收入的比例作为社会保障的替代变量(以下简称社保支出)、样本时间为2000年、2003—2007年的面板数据⑤。

在样本期内,印度尼西亚和阿根廷只有2003年和2004年的社会保障数据,而墨西哥和蒙古分别只有2000年和2003年的数据,所以剔除这几个国家后共有23个代表性样本国家和地区⑥。由于《中国统计年鉴》发布的社会保障数据口径为国家财政支出的社保支出额,与国际数据中社会保障支出占中央财政的比例不同,所以23个样本中不包括中国。在这些样本中,部分年份数据依然缺失。面板数据模型经过不断发展可以允许个别截面缺失部分数据,称为非平衡面板模型。非平衡面板模型能够很好处理缺失数据问题,不影响参数估计的准确性,而简单横截面模型则对数据缺失要求很严格。

除社保支出变量外,其他变量如消费率、GDP增长率等变量在样本期内数据较为完整。其中个别缺失数据,可以通过其他数据库进行补充,如意大利缺失2003年和2004年数据,选择国研网的国研数据来补充⑦。

2.模型变量选择

在式(1)中,解释变量为社保支出,由于需要进行两阶段实证研究,建立两个回归模型,因变量分别为消费率和GDP增长率。在第一阶段,实证分析社保支出对消费率的影响,即分析社保支出是否影响物质资本积累,因变量为消费率。在第二阶段,实证分析社保支出对收入或经济增长的影响,GDP增长率为因变量。在回归模型中,如果模型遗漏了与解释变量(社保支出)相关的其他变量则面板模型所使用的最小二乘估计量将是有偏估计量,参数估计会产生较大的偏差⑧。这种遗漏变量称之为控制变量,当模型包含合适的控制变量时,解释变量X的系数才能理解成当X增加一个单位时因变量Y的变化为单位。所以选择合适的控制变量,也是实证分析的关键。

在影响消费率或经济增长的变量当中,与社会保障相关的变量主要为人文发展等社会因素,另一个影响收入或经济增长而且与社会保障相关的变量为资本形成。世界银行数据提供了人文发展的许多指标,如教育、识字率、预期寿命和人文发展综合指数。考虑到回归模型的约化(简化)原则,过多地解释变量会减少估计量的自由度,所以我们只考虑人文发展综合指数作为候选控制变量,简记为人文发展。

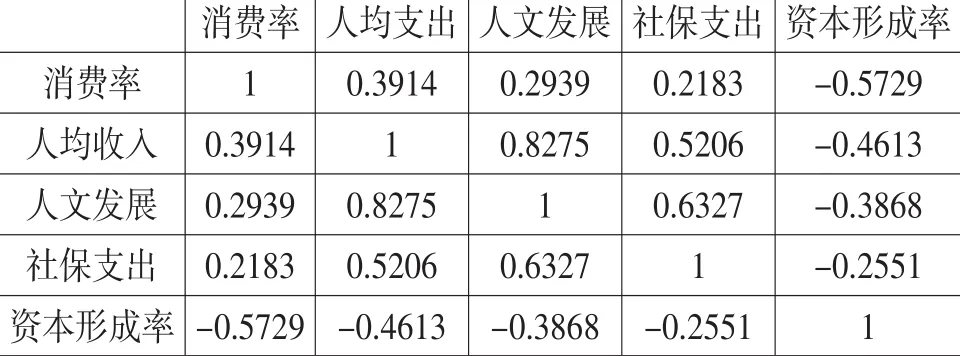

表1 各变量的相关系数表

从表1可以发现,人均收入、人文发展和资本形成率都在一定程度上和社保支出相关,并且人均收入、人文发展也都和消费率相关。所以人均收入、人文发展及资本形成都可以作为控制变量。在理论上,收入是消费的基础,人均收入增长必然带动消费的增长。人文发展变量是一个社会多方面的综合反应,文明程度较高对社会保障的投入也会较大,相应也会影响消费和支出。增加物质资本积累,在当期由于储蓄的增加而挤出消费,同时物质积累是收入或经济增长的基础,收入的增加也会提高社会保障水平。

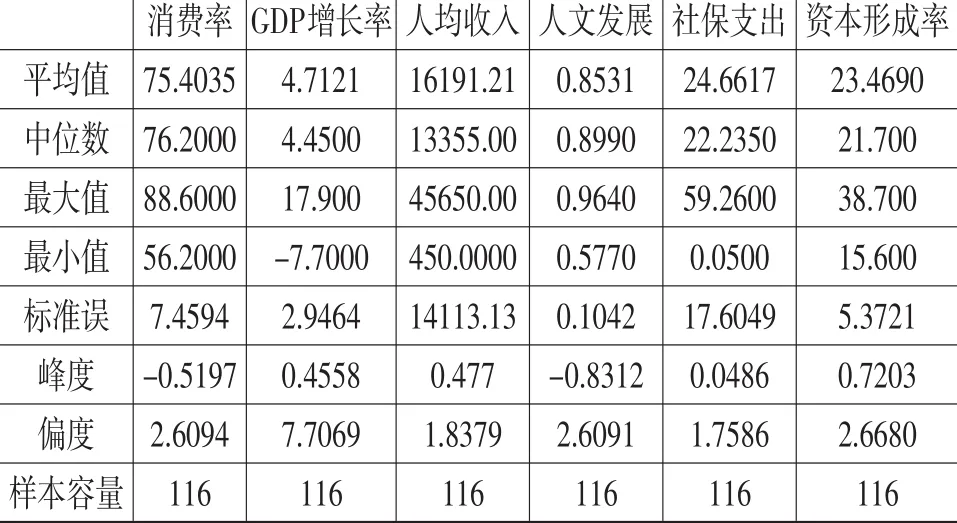

3.变量的统计描述

6个面板数据变量的统计描述如表2。除人均收入外,度量集中趋势的平均数和中位数都比较接近,说明各变量的样本数据相对集中。在各变量中,人均收入波动较大,最大值为最小值的101.44倍,人均收入变量的标准误为平均值的0.8717倍,在所有变量中最大。社保支出变量的样本最大值为最小值的1185倍(个别国家数值太小)。但社保支出的整体波动比人均收入小,标准误为平均值的0.7139,略微小于人均收入的标准误。人均收入的最大值与平均数的比为2.8,在所有的变量中最大,所以在样本中没有太大的奇异值,不需要对数据进行处理。

表2 变量的统计描述

在23个样本中,荷兰的人均收入最高,2007年达到了45650美元,最低的为印度2000年的450美元。德国的社会保障程度最高,在样本期内德国的社保支出平均值为57.31%,2004年最高为59.26%;社会保障程度最低的为印度,样本期内平均值为0.183%,最低值为2000年的0.05%。发达和发展中样本的社保支出都比较稳定,但二者的差距明显,样本期内二类样本的平均值分别为13.7743%和31.4873%⑨。

由于消费是生存发展的基础,尽管23个样本收入和社保支出差距很大,但消费率的波动在所有变量中最小,其次为人文发展。两个变量的最大值与最小值的比分别为1.5765和1.6707,标准误与平均值的比为0.0989和0.1221,所有变量这两年指标的平均值分别为2.1625和0.4435。消费和人文发展是一个社会存在和稳定的根基,所以人均收入很低的国家只能减少储蓄和物质积累,消费率反而要比发达国家高。人文发展不仅包括人均收入,而且涵盖教育、健康等,所以在收入差别很大的情况下,一个国家更应重视教育和健康以保持社会稳定。在样本中,印度的人文发展指数最低,2000年为0.577,是样本平均值的68%;荷兰的人文发展程度最高为0.946。荷兰不仅人均收入在所有样本最高,而且荷兰的社会保障程度在发达国家中也名列前茅,而且负担合理,具有持续性(李宏,2007)。

在第二阶段的实证研究中,将实证分析社保支出对收入的影响。反应收入的变量可以有多种,如人均收入或GDP增长率。由于社会保障影响生育率,即使人均收入不增长,社会保障仍然可以通过人口的增长影响收入,提高GDP增长率。所以GDP增长率和人均收入作为收入的量度,能够更好地反应社保支出对收入的影响。在23个样本中,发展样本的经济增长率明显高于发达样本,从2003—2007年二类样本的平均GDP增长率为6.8689%和3.0345%,差别明显。在样本中中国澳门的GDP增长率最高为11.8366%,其次为俄罗斯8.8714%;在样本的发达国家中,以色列经济增长率最高为4.971%,但以色列在发达国家中的贫富差距也最大⑩。

(三)模型估计

1.模型的估计方法

在参数估计中,选择目前应用比较广泛的eviews软件来估计面板数据回归模型。由于变量的时间跨度小于截面的个数,此时应选择panel数据模型而不是pool数据模型(高铁梅,2006,347)。由于样本的时间跨度较小,仅有6年,所以时间趋势性不明显,不用考虑平稳性问题,也不必进行单位根检验。

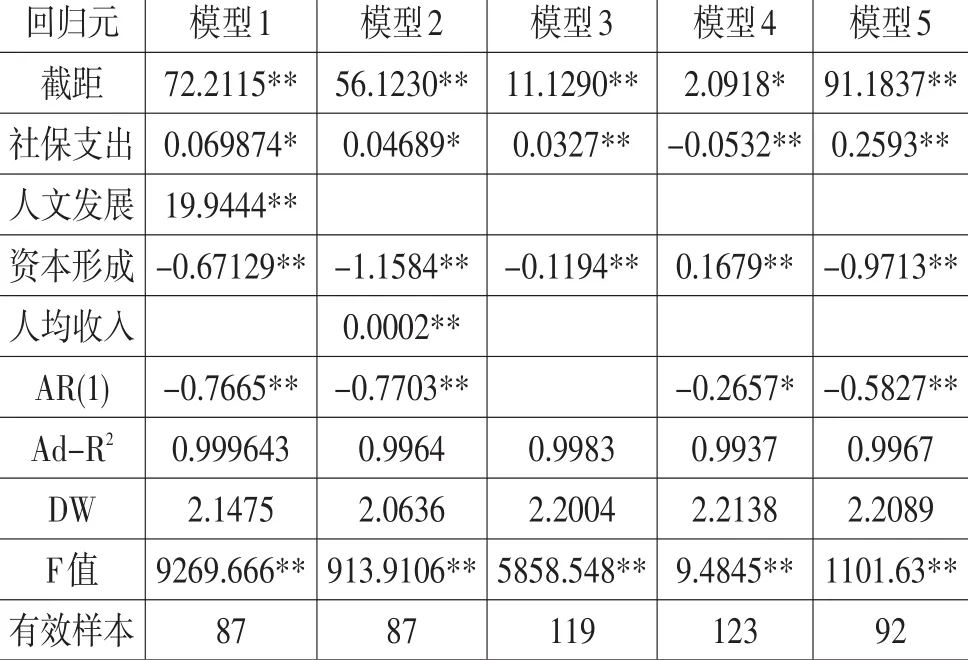

模型的估计结果列于表3。由于国家之间存在明显的差异,选择截面加权方法估计参数,消除异方差。考虑到国家之间会存在同期相关,即在同一时期不同国家的经济或政策会相互影响,选择截面似不相关法估计参数的方差。由于不同国家之间存在着制度等社会差异,不同国家之间消费和社会保障等差异不可能由随机因素导致,应选择固定效应方法估计各个截面(国家)的截距参数。表3中5个模型的Hausman检验的样本值都大于5%显著性水平下的临界值,所以拒绝模型为随机效应的原假设,所以选择固定效应估计方法。由于模型数据为非平衡面板数据(个别数据缺失),各模型的实际样本(有效样本)不同。

2.模型的统计检验

表3 模型估计结果

表3所示的模型估计结果表明,5个模型都在1%的水平下高度显著,F检验的P值都约等于0。模型由于选择了加权方法不存在异方差,模型1和2采用了差分方法解决了自相关;模型4和5的DW值都接近2,也不存在自相关问题。由于变量之间存在相关性(见表1),把所有控制变量都选入同一个模型会产生严重的多重共线性,导致参数估计失效。在模型3和4中,人文发展是一个重要的控制变量,由于和社保支出相关性较高(相关系数为0.6327)导致社保支出的参数估计严重失真。如果在模型3中加入人文发展,则社保支出参数估计量的标准误明显增大,P值增大到0.2791,社保支出变量不再显著,模型4也类似。反过来,社保支出也会由于同样原因使人文发展参数估计量标准误增大,使人文发展在模型中不显著。同样的道理,人均收入和人文发展也不能作为控制变量同时出现在模型1或模型2中,两个变量的相关程度为-0.3869。5个模型的调整R2都很高,超过了0.99,说明模型的变量选择合适,解释了因变量的大部分信息。

3.模型的结论

(1)社保支出的影响

模型1和模型2的估计结果表明,无论选择哪种控制变量,社保支出都在5%显著水平下显著影响消费率。这两个模型的估计结果差别不明显,都表明社保支出的增加显著地提高了消费率。实际上,5个模型中社保支出的真实显著性水平要比估计的高,因为模型中的控制变量仍然与之相关,增大了参数估计的标准误,降低了显著性。可以得出这样的结论,模型1、2和5的结果直接支持了假说1。由于社保支出与人文发展、人均收入的相关性分别高达0.5206和0.6327,变量之间的多重共线性严重影响参数的准确估计。有鉴于此,我们估计了模型5,由于有效地克服了多重共线性,模型5的参数估计值相对于模型1和2更精确。模型5的估计结果显示,社保支出增长一个百分点会使消费率平均提高0.2593个百分点。

模型3的社保支出参数为正说明,社保支出显著促进人均收入增长;而根据模型4,社保支出却抑制GDP增长。这一结果看似矛盾,实则与假说2和3相统一。因为在我们的模型中,样本包括发达国家、地区和发展中国家,参数的估计效果是两类国家社保支出效应的平均。不同的样本导致两类国家和地区社保支出的平均效应不同,所以样本选择不同导致已有实证研究结论不一致。两类国家和地区的消费率差别明显,在样本期内发达国家、地区的消费率为77.41%,而发展中国家的消费率为68.94%,相差近10个百分点。如前分析,高低不同的消费率对物质资本的积累影响明显,发展中国家由于消费率低而需求不足,高消费率国家则由于物质资本积累相对较低妨碍人均收入增长。所以社保支出虽然促进了消费率的提高(模型1、2和5的社保支出参数为正),但平均而言却妨碍了GDP增长(见模型4)。消费率对GDP和人均收入的增长有不同的机制,在人均收入不增长的情况下,通过人口增加仍然可以使GDP增长。社会保障透过生育率的渠道来影响人力资本,进而促进GDP增长。发达国家社会保障程度远高于发展中国家,导致人力资本的生产不足(人口老化)而使GDP增长率下降。如果人口负增长,那么即使人均收入增长,总收入仍然会下降,所以会有社保支出对人均收入的平均影响为正(模型3),对GDP的影响为负(模型4)。所以模型的结果间接支持假说2和假说3。

联系到发展中国家的社保支出和消费率水平都比发达国家低的事实,可以进一步得出,随着社保支出的增长收入先增大达到最大值后下降。即社保支出与收入之间存在倒U形曲线关系。所以从收入的角度考查,社保支出应存在最优规模,社会保障的最优规模也是研究的热点(Feldstein 1985;Docquier 2002;Bucciol 2006,2009;Cremer et al.2008;Findley 2008;Findley and Caliendo 2008)。

(2)人文发展和资本形成对消费和收入的影响

在模型1中,尽管受到了其他控制变量多重共线性的影响,人文发展从统计上仍然显著影响消费率,显著水平小于1%。在模型3和模型4中,若以人文发展作为控制变量替代资本形成,人文发展都在1%的水平下显著影响人均收入和GDP增长率,限于篇幅和研究目的,这两个模型的估计结果省略。人文发展指标涵盖了反映人类生活质量的三大要素指标,分别是出生时预期寿命、受教育程度、人均实际GDP。由于人文发展包括了人均收入的信息,所以它和收入高度相关,这是模型2不能使用人均收入作为控制变量的原因。

在5个模型中资本形成对因变量影响显著,显著性水平都小于1%。由于资本形成是储蓄的转化形式,而且储蓄是消费的剩余,所以资本积累与消费关系密切,资本形成率较高会导致消费率下降,即高投资必然会挤出消费。因此对投资率很高的国家来说,消费率必然较低。根据模型2和5,资本形成增加一个百分点,消费率就大约下降一个百分点,替代效应明显,与理论结果一致。

四、结论、不足与政策建议

(一)结论

1.社会保障对消费率和储蓄有显著的影响,增加社保支出有助于提高消费率降低储蓄率

通过控制人文发展、人均收入和资本形成,应用跨国数据实证研究发现社保支出的增加显著地促进了消费率的提高。平均而言,发达国家与发展中国家社保支出增长一个百分点会使消费率平均提高0.2593个百分点。

2.人文发展和资本形成是影响消费率和收入的重要因素

人文发展涵盖了人均收入、预期寿命和受教育程度,人文发展的提高能够明显提高消费率。以人均支出和GDP增长率对人文发展回归发现,人文发展显著促进了人均收入和GDP增长,这表明预期寿命和受教育程度都有助于提高人均收入和GDP增长率。实证研究还发现,资本形成与消费率存在着明显的替代关系,较高的投资增长率必然导致消费不足。

3.社保支出与收入之间存在倒U形曲线关系

实证发现,平均而言社保支出促进了人均收入增长,但对GDP的增长产生了负面影响。发展中国家由于消费率较低和储蓄较高,增加消费能够有效提高收入;而发达国家消费较高储蓄较少,较高的消费降低了物质资本积累和人力资本的生产,妨碍了收入的进一步增长。从收入的角度考查,社保支出存在最优规模。

(二)不足

实证分析存在一定的不足,没能提供社保支出与收入之间存在倒U形曲线的直接证据。从方法上,应将样本分为两组,一组为消费率较低的发展中国家,另一组为消费率较高的发达国家、地区,分别建立面板数据模型进行实证分析。由于本文的样本只有23个,分组回归则由于样本容量不足而使模型估计失效,搜集样本进行分组回归是可行的改进方法。

(三)政策建议

1.增加社保支出有助于提高消费率,促进中国经济稳定增长

中国的消费率从1990年的64.4%,持续下降到2007年的50.8%,尽管下降的趋势在2007年有所减缓,但与上中等发展国家的76.1%(2003数据)和同期经合组织的78.1%相差甚远,也明显低于世界平均水平77.7%(2000年数据)⑪。中国较低的消费率导致内需不足及严重的内部失衡,影响了长期增长。社保支出通过影响生育率,增加人力资本的产出,能提高经济增长率。所以在中国,增加社保支出不仅能够促进社会和谐,而且能够有助于经济长期健康发展。

2.改变经济发展方式,降低投资比率

由于资本形成与消费率存在明显的替代关系,资本形成增加一个百分点导致消费出现同等幅度的下降。中国经济过度依赖出口和投资,特别依赖社会基本建设和房地产投资,增大经济的系统风险。中国投资占GDP比例超过50%,2006—2007年平均为54.25%,同期投资增长率平均为24.87%⑫。长期的高投资导致产能过剩,消费不足,效率下降,中国改变经济发展方式,降低投资比率迫在眉睫。

3.加强教育和卫生投入

卫生和教育投入不仅能够促进社会和谐,而且能有效提高收入和经济增长率。人文发展的投入,不仅直接形成有效需求,而且更能提高人力资本的产出,为经济和收入的长期增长打下基础。2005年OCED国家平均公共教育支出占GDP的比例为5%,低收入国家为3.9%,而中国教育事业费只占GDP的2.16%。2006年世界平均医疗支出占GDP的比重为11.2%,低收入国家平均为5.35%,中国卫生事业费只占GDP的0.623%⑬。中国教育和卫生投入严重不足,不仅制约了人力资本的生产,也降低了经济增长的潜力,更加剧了教育和卫生服务的机会不均等。

注释:

①消费率为最终消费占GDP的比率。

②孟加拉国在1990年的消费率为90.4%。

③中国统计局国际数据:http://www.stats.gov.cn/

④统计口径为养老保险和失业保险,时间为2007—2008年数据。

⑤中国统计局国际数据网站2009年也发布了2008年相关的国际数据,但只发布了几个国家的社会保障支出数据。

⑥中国澳门、印度、伊朗、以色列、韩国、印度、斯里兰卡、泰国、南非、加拿大、美国、委内瑞拉、白俄罗斯、捷克、法国、德国、意大利、荷兰、波兰、俄罗斯、西班牙、英国、新西兰。

⑦国研网国研数据库:http://210.45.204.41。

⑧参见王庆石,等译,《经济计量学精要》,东北财经大学出版社,2008年第一版,第124—127页。

⑨按照世界银行的标准,人均GDP超过9361美元以上为发达国家,在样本23个样本中,共有12个发达国家。这12个国家分别为以色列、韩国、加拿大、美国、捷克、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、英国和新西兰。

⑩以色列2009年基尼系数为0.38,高于经合组织的0.31。

⑪数据来自中国统计局网站。

⑫数据根据《中国统计年鉴》计算得出。

⑬教育支出的国际数据来自2008年OCED《教育概览》,中国数据来自中国统计局网站。

2011-01-20

孔庆洋(1968— ),男,吉林白山人,安徽师范大学经济管理学院副教授,经济学博士,主要从事计量经济应用等相关研究。

责任编辑 姚佐军

(E-mail:yuid@163.com)