提问教学法的理论依据

韩菁菁

(江苏科技大学 外国语学院,江苏 镇江 212003)

提问教学法的理论依据

韩菁菁

(江苏科技大学 外国语学院,江苏 镇江 212003)

互动是交际教学法的核心,而提问是二语课堂中最有效的互动形式。教师通过提问验证语言的输入,刺激学生使用目标语回答问题,可以促成学生完成可理解性输入向可理解性输出的习得过程。

互动;提问;二语习得

互动是说话者之间通过语言进行信息、思想、感情的交流,对语言学习者能力的提高起着不可估量的作用。教师的话语和课文内容是课堂教学主要的可理解性输入源,而学生正确地回答问题和完成书面作业则是可理解性输出的内容,这一语言习得的过程主要通过师生互动来实现。目前,问题教学法仍然被认为是促进师生互动的一种重要策略和有效形式。

一、互动——交际教学法的核心

以功能语言学为基础的交际教学法起源于英国。当时盛行的结构教学法已经受到了来自Chomsky等语言学家的批评;同时,以Halliday和Hymes等为代表的功能语言理论的兴起,使交际教学法应运而生。从1957年Chomsky提出“交际能力”的概念到2007年Celce-Murcia新模式的形成,交际能力的理论经过了不断成熟完善的过程,但语言能力一直是交际能力的核心。交际能力是在一定的社会语境中使用语言,它强调语言的适合性。其发展过程表明,交际能力的培养是由单一的语言学向语言学和语用学两个角度逐渐发展演变的过程。交际能力是以话语能力为基础,在策略能力驱动和联系下的各种能力的相互作用与反作用下,以达到语言能力不断提高的目的。这一过程作用于课堂时,就是教师通过创建真实的情景来教授、练习目标语,实现语言交际的目的。交际教学法的另一个重要特点是意义沟通。在课堂教学中,教师要鼓励学生通过提问、思考、交流来获得信息,理解所学的知识。交际教学法强调语言的学习是学生与环境、同学和教师互动的过程。“课堂教学中,互动是交际的核心,交际是互动的一切。”[1]课堂互动为目标语的使用提供了练习机会,实现了学、练、用的有机结合。由教师发起的互动在语言学习中起着举足轻重的作用,而提问则是教师实现这一目的的主要方法。

二、提问——最有效的互动方式

Kalantari研究发现,二语课堂最有效的互动方式就是提问。二语课堂中能激发并保持语言使用的方法不多,鼓励学生回答问题为连续互动提供了阶石。教师的提问很大程度上影响了师生互动的质和量。Ellis认为,教师话语在互动特征上的一个普遍显著特点就是提问策略的运用。Schegloff and Sacks联结对理论指明,有问必有答,答的内容要和问息息相关。在语言教学中,提问让学生置于一个话语信息交换的状态中,要求学生使用目标语传递信息,使话题开展下去,以达到师生间的互动。提问不仅是互动的模式,而且是一种强制力,能保证师生互动的顺利进行。

从另一方面看,提问法也应证了IRF(引导-回答-反馈)理论。该理论阐述了在语言学习中,由教师用问题引导学生(initiation)、学生回答教师的问题(response),最后教师对学生的回答给予反馈意见(feedback)这一过程,而反馈又可能引起新一轮的IRF,使师生间的交流发展下去,最终以达到促使学生大量使用目标语的目的。

三、提问过程——实现可理解性输入到可理解性输出的语言习得

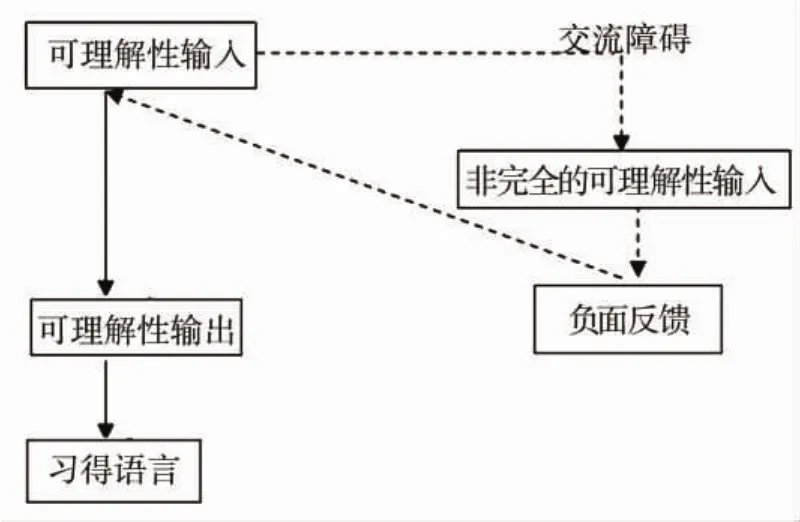

Harmer把课堂教学活动分为导入性活动和输出性活动。导入性活动主要指教师向学生提供可理解性输入。从Krashen的输入假设理论到Long的互动假设理论,都证实了可理解性输入对语言习得的根基作用。输入理论指出,要实现二语习得,学习者要处于一个语言环境中,同时教师所提供的可理解性输入最好高于学生现有的语言水平(i+1),但非所有的输入都是可理解性的,当发生交流障碍,即学习者不能够完全领会输入的含义时,学习者会提供负面反馈,这就促使教师及时改变可理解性输入的内容和形式,以实现二语习得。

Swain同时提出了相反的假设:可理解性输出假设。“在目标语输出过程中,学习者要意识到他想说和他能说的语言的差距,继而认识到他们对目标语知识的欠缺。换言之,在某些情况下,目标语输出使学习者意识到自身语言存在的问题……再者,输出能有效地使学习者在接受正确反馈信息的同时检测他们对目的语的假设,从而帮助他们纠正错误。”[2]她认为,输入(听)时不太需要分析句子结构(可借助语境、语言外线索等),但当需要输出(说)时,他便不得不从语义处理(自上而下)转向语法处理(自下而上),即更多地注意表达方法,这可促使学习者在随后的习得中提高语法意识。由此可见,在交际双方的互动过程中,可理解性输出对二语习得能够起到促进作用。

综上所述,语言的习得不是一个简单的输入到输出的理想化过程,根据上述专家不同的观点,二语习得的过程可以如图1所示。在大多数情况下,教师希望学生自身能够完成从可理解性输入到可理解性输出的过程(如实线所示),即语言学习者自身的语言习得机制(LAD)能够帮助学习者内化这一过程,但是如果在可理解性输入过程中,师生间一旦出现了交流障碍,他们则必须通过修正策略(虚线所示)对产生歧异的地方进一步补充说明,以达到双方沟通的目的。这种重组的可理解性输入有助于学习者提供令人满意的目标语输出,完成语言习得。从另外一方面来说,当师生间出现语言理解障碍时,这时就需要说话者彼此合作以达到语言的相互理解,即意义沟通。此过程包括澄清对话意义,询问对方含义,修饰更正话语等,属于交际能力中的策略能力。它是师生交流的一种表现形式,有助于修复交流中的障碍,实现语言的创造,对二语习得有推进作用。

图1 二语习得过程

在课堂教学中,教师通过提问,确保学生掌握了i的内容,在此基础上,教授i+1;再通过提问验证i+1的内容是否被掌握,如果学生回答正确,直接完成输入到输出的过程;如果回答错误,教师则通过追加提问,引导学生“修复”答案,直至给出正确的答案,完成语言的习得。所以提问的过程就是实现可理解性输入到可理解性输出的语言习得过程。

提问形成了语言交流的核心,制造了一个语言输入和输出的循环。教师教授知识,设疑,学生回答,完成一次互动;若学生回答不出(交流障碍),教师则修改提问方式再次或多次质疑(修饰提问),帮助学生回答(语言输出);基于学生的回答,教师可以结束此一轮互动,也可以继续提问,增加互动轮次。所以提问提供了语言的输入,而回答的过程就是刺激目标语使用的过程,是师生间的意义沟通,增强可理解性输入,继而可理解性输入促进语言习得。因此,提问是一种可以实现可理解性输入的策略,在语言习得和认知发展中起着举足轻重的作用。

[1]Brown,H.D.Teaching by Principles:an Interactive Approach to Language Pedagogy[M].White Plains,NY:Longman.2001.

[2]Swain,M.Three functions of output in second language learning,Principles and Practice in Applied Linguistics[M].Oxford:Oxford University Press.1995.

G642.1

A

1673-1395(2011)10-0146-02

2011-08-19

韩菁菁(1979-),江苏镇江人,讲师,硕士研究生,主要从事二语习得研究。

责任编辑 韩玺吾 E-mail:shekeban@163.com