职业教育课程改革之我见

河南 张东峰

职业教育课程改革之我见

河南 张东峰

职业教育课程不能单纯强调“门类化”、“系统化”,通过对四种职业教育课程类型的比较,提出“人格本位”思想的课程类型,强调课程改革要打破原有课程之间的壁垒,对现有课程(包括:知识、技能、态度等因素)进行有效整合,构建新的职业教育课程模式。

职业教育;课程;改革

课程既是将宏观的教育理论和微观的教学实践联系起来的一座桥梁,也是实现教育目的和培养目标的重要手段。当前,职业教育课程改革是提高职业教育质量和效益的重要环节。

1 课程与职业教育课程

尽管“课程”是人们经常使用的概念,但到目前为止,对课程仍然没有一个公认的界定。顾明远主编的《教育大辞典》将课程解释为:为实现学校教育目标而选择的教育内容;联合国教科文组织的《教育技术用语词汇》中指出:课程是指某一特定学科或层次的学习的组织。借鉴众多学者的意见,本文将课程界定为:受一定教育目的和规范的制约,借助于一定的物质载体(校园环境、教学设施等)和一定精神载体(知识、经验、情感、态度等),在课堂教学、课外学习以及自学活动中所确定的有关教育活动的内容和目标体系。

结合职业教育的特点,本文将职业教育课程界定为:职业学校和培训机构为实现特定的培养目标而选择的教育和训练内容及其安排的总和。

2 职业教育课程类型及比较分析

依据职业教育课程内容组织的教育哲学基础和价值准则,职业教育课程主要有以下几种类型:

2.1 学科中心型

其涵义是将课程内容按知识的逻辑结构关系组织成一门门自成体系的学科或科目。这些学科往往偏重理论,强调形式训练和知识迁移。传统的单科分段式课程,即通常所指的由文化课、专业基础课、专业课构成的“三段式”课程是学科中心型课程的典型代表。

2.2 活动中心型(经验中心型)

其涵义是有计划、有目的地组织、安排一项或若干项实验、实习、设计、操作等专业性实践活动,使这些活动本身成为一种课程或一个课程单元。但由于活动中心型课程不把知识传授作为其主要任务,从而不能体现学校传授知识这一重要职能,因此,目前还没有纯粹采用活动中心型课程类型的学校。

2.3 能力中心型

其涵义是以职业能力为基础,通过职业分析和工作分析,将形成某项职业能力所需的知识、技能、态度等课程内容要素按职业能力本身的结构方式进行组织。不同的模块可以进行灵活组合,从而实现课程的个性化。流行于北美的CBE课程和国际劳工组织开发的MES课程都是能力中心型课程的典型代表。

2.4 问题中心型

其涵义是围绕一个个问题(专题、课题)或一项项任务组织课程内容。它改变了以往的以学科知识的逻辑结构为主组织课程,主要强调提高学生分析问题和解决问题的能力。

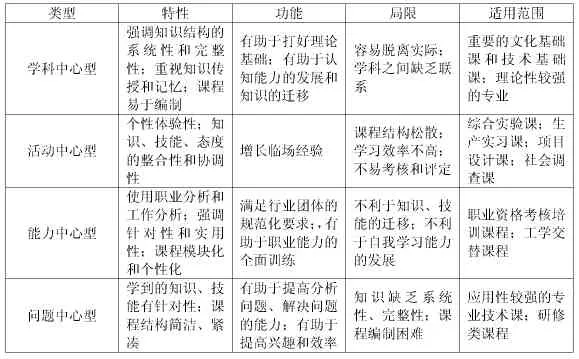

以上四种课程类型具有较强的理论概括性,四种课程类型在特性、功能、局限及适用范围等方面的比较分析如表1所示。

表1 四种课程类型的比较分析

3 职业教育课程的改革

3.1 职业教育课程改革的方向

从职业教育发展的现状可以看出,学科中心型课程的弊端无疑是很大的,强调能力本位的职业技术教育已成为职业教育课程改革的目标,但能力本位型课程体系也正面临挑战。因为,一段时期的职前教育或培训之后就可以在某一行业稳定就业的传统现象已不多见,培训之后还要进行不断的再培训,才能适应技术进步和产业结构的不断升级。因此“能力本位”必须与职业教育的“终身教育”思想相结合,而“终身教育”思想是基于“人格本位”这一基本假设之上的。因此,职业教育课程要以“人格本位”来充实和完善“能力本位”的课程观念和模式。具体表现为:职业教育课程应能使个体劳动者不仅具有应有的职业知识和技能,而且具有健康的职业心理和职业伦理,能视市场经济条件下的“失业”为“常态”,视职业中新知识和新技术含量的增加与变化为“常态”,具有终身化职业教育的思想,具有积极向上的精神与自主创业精神。在学习化社会中,善于利用各种学习机会提高自己的素质,通过学知、学做、学会生存,学会在与他人共处的过程中,完善自己的人格。

3.2 以“人格本位”思想为指导,构建新型的“宽基础、活模块、多方向、高技能”的职业教育课程模式

“宽基础”的理论基础在于:任何一群相关职业中,都有一套通用的、适用于这一群职业中任何职业的知识和技能。这里的“基础”不仅仅指“学科中心型”的“理论”基础,更重要的是它包括“能力中心型”中的“技能”基础,其目的是增强知识和技能的迁移性,使学生更好地适应职业市场的变化,提高其职业适应能力。“模块化”设计是克服“学科中心型”课程体系弊端、增强培养针对性、提高学生就业能力的有效途经。采用模块化的课程组织形式,就是将对实现职业培养目标有重要作用的各学科知识(包括文化知识、技能、能力、态度、价值观等)分解成一个个知识点,再将知识点按职业能力的内在要求整合成相对独立的知识单元,即模块,然后根据学生层次和培养目标,将模块灵活组合,形成不同的课程。

总的来讲,职业教育课程固然有“门类”和“系统”,但不能单纯强调“门类化”、“系统化”,要打破原有课程之间的壁垒,注重课程之间的组合,着力淡化现有的学科界限,对一些相互之间有内在联系的若干学科内容进行有机整合。在整合课程的过程中,要把情感、态度、理想、价值观等作为职业教育课程关注的正当领域。这些因素的引入,将对学生的交往能力、迁移能力、团队精神、自我驱动、意志品质等产生良好的影响。我们要强调人文精神、社会科学和现代自然科学技术的整合,智力因素与非智力因素并重,倡导“全人教育”,使学生各方面均衡发展,使培养出来的学生成为一个完整的人、健全的人,而不是一个被工具理性异化了的“工匠”,真正体现“人格本位”思想。

[1]张家详,钱景舫.职业技术教育[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[2]杨建华,陈鹏,等.现代教育学[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[3]钟启泉.现代课程论[M].上海:上海教育出版社,1989.

[4]袁江.基于工作过程的课程观[J].中国职业技术教育,2005,4;1.

[5]胡燕燕.浅谈高职课程体系的构建原则 [J].中国职业技术教育,2005,4;47-49.

(作者单位:河南省三门峡市教育局职业教育与成人教育教学研究室)

(编辑 李艳华)