浙江外贸“十二五”前瞻

张汉东

(浙江省国际经济贸易研究中心,浙江杭州 310006)

浙江外贸“十二五”前瞻

张汉东

(浙江省国际经济贸易研究中心,浙江杭州 310006)

该文回顾了“十一五”时期在全球金融危机影响下,浙江外贸取得的成就,数据表明浙江外贸大省的地位进一步巩固。在全球经济复苏的大背景下,笔者认为“十二五”时期在面临多种困难和挑战之下应加快转型升级,这样浙江外贸仍然处于战略机遇期,最后提出未来五年浙江外贸的发展目标及相应的政策建议。

对外贸易;国际贸易;浙江外贸

DO I:10.3969/j.issn.1671-2714.2011.02.009

“十一五”时期 (2006—2010),浙江省的对外贸易取得了令人瞩目的巨大成就。外贸大省地位进一步巩固,对国民经济发展贡献增强,已成为浙江经济重要组成部分。未来五年,浙江省对外贸易仍然处于战略机遇期,有着广阔的发展空间,也面临诸多不确定因素,需要应对多种困难和挑战。“十二五”时期 (2011—2015)浙江省要紧紧围绕“创业富民、创新强省”总战略,进一步扩大对内对外开放,全面提升对外贸易质量和水平,扎实推进从外贸大省向外贸强省的转变。

一、外贸大省地位进一步巩固

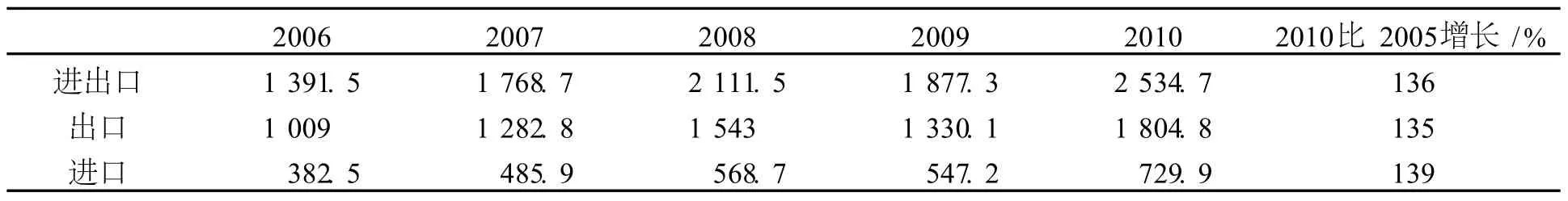

“十一五”时期浙江外贸经受了百年不遇的国际金融危机的严峻考验,呈现前三年快速增长到 2009年急剧下滑,再到 2010年迅速复苏的态势,和“十五”期末的 2005年相比,“十一五”期末的 2010年进出口、出口、进口全面翻番,外贸规模上了一个新台阶,外贸质量和水平有了新的提高(见表1)。

表1 “十一五”期间浙江外贸 /亿美元

2010年,浙江实现外贸进出口 2 534.7亿美元,比上年增长 35%,其中出口 1 804.8亿美元,增长 35.7%,进口 729.9亿美元,增长 33.4%。[1]不仅一举逆转 2009年金融危机中的外贸颓势,更是快速复苏,全面超越金融危机前的高点 2008年,三项指标分别比 2008年增长 20%、17%和28.4%。

2009年,全球金融危机肆虐,浙江外贸遭遇前所未有的困难,全年外贸进出口、出口、进口三项指标全部告负。社会各界对于 2010年的外贸前景无不出言谨慎。主流的看法是,至少要 2-3年才能恢复到金融危机前的水平,但 2010年浙江外贸实现了超出预期的高速增长。主要原因有三:一是 2009年同期的低基数,当年外贸三项指标分别比 2008年下降 11.9%、13.79%和 3.73%。二是世界经济复苏快于预期,外部需求稳定增长,特别是补库存需求旺盛。三是省委、省政府见事早、行动快、谋划深、举措实,认真贯彻中央扩内需、稳外需的方针,结合浙江省实际出台了一系列扶持政策,广大企业克服困难积极拓市、勇于改革不断创新。

出口方面,机电产品稳居第一把交椅,2010年出口 794.1亿美元,占全部出口的 44%,纺织服装位居第二,其中服装出口 249亿美元,增长20.1%。鞋类、塑料制品、箱包等同比增长均在35%~40%左右。

进口方面,机电产品和高新技术产品进口快速增长。其中机电产品进口 163.1亿美元,同比增长 37.2%,高新技术产品进口 89.6亿美元,增长 45.1%。原材料、资源型产品进口逐渐成为主角,仅进口废金属、初级形状的塑料、铁矿砂及其精矿、农产品、未锻造的铜等几项商品就占全部进口的 31.9%。

企业方面,民营企业的主力地位进一步巩固。进出口 1 344.4亿美元,占全省比重达到53%,其中出口 1 041.2亿美元,增长 42.1%,占全部出口的 57.7%。

“十一五”时期浙江外贸尽管取得了巨大成绩,已经成为贸易大省,但大而不强问题突出,其自身发展过程中存在的一些素质性、结构性、体制性问题并没有得到根本性改变,尤其是在遭受金融危机冲击下表现得更加明显。主要体现在三个滞后,即质量提升滞后于数量增长、进口贸易滞后于出口、服务贸易滞后于货物贸易。那种以过度消耗资源和牺牲环境为代价,依靠低成本价格竞争的增长模式是不可持续的,加快浙江外贸发展方式转变已经刻不容缓。

二、浙江外贸仍然处于战略机遇期

2011年是“十二五”的开局之年。十七届五中全会深入分析了今后一个时期我国经济社会发展的国内外环境,强调“综合判断国际国内形势,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,既面临难得的历史机遇,也面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战。”这一判断也同样适用于浙江省外贸发展。

1.全球经济复苏持续推进,后五年保持持续稳定发展的可能性较大。经过金融危机的洗礼,世界经济重新迈上正轨,外部需求回暖趋势明显,浙江省外贸仍有较大的发展空间,面临难得的机遇。笔者认为,以美国为首的发达国家是成熟的市场经济国家,有着丰富的应对经济波动的经验,有很强的自我修复的能力。[2]以金砖四国为代表的新型经济体发展势头强劲,仍有若干年的黄金发展期。2010年 10月 IMF发布的《世界经济展望》报告称,全球经济复苏持续推进,虽然下行风险有所上升,但不会出现严重的全球性经济下滑。与此同时,报告指出新兴和发展中经济体仍将是引领全球经济增长的主要推动力,复苏速度继续领先于发达国家。报告预计,2010年和 2011年世界经济增幅分别为 4.8%和 4.2%。其中,发达经济体经济两年分别增长 2.7%和 2.2%,发展中经济体继续保持较快增长,两年增速分别为7.1%和 6.4%。2010年 10月 26日美国行业研究机构世界大型企业联合会发布数据,10月份美国消费者信心指数升至50.2,显示美国经济正在延续缓慢复苏走势。

2.全球经济也面临诸多不确定因素,浙江省外贸需要应对多种困难和挑战。当前,世界经济仍处在关键阶段,经济复苏尚不平衡,实现可持续增长的条件仍然脆弱。IMF认为,要实现 G20成员国确立的“实现强劲、平衡和可持续的经济复苏”目标,需在全球范围内加速解决内部与外部的双重失衡问题。首先就是内部重新平衡,即当私人需求下降时,财政刺激措施有助于缓解产出下降;但财政刺激措施最终将让位于财政整顿,因此私人需求必须足够强劲,以主导并维持经济增长。其次是外部重新平衡,即过度依赖国内需求的发达经济体应更多地依靠净出口,而过度依赖净出口的新兴市场经济体应更多地依靠国内需求。这两项重新平衡的工作目前进展过于缓慢。内部失衡方面,2009年年底以来世界经济企稳复苏,主要是由于各国政府“联手救市”,采取了大规模国家投资的财政政策和宽松的货币政策释放过多的流动性,而民间投资增长乏力,经济自主增长的动力不足。外部失衡方面,净出口没有对发达经济体的增长作出贡献,美国的贸易赤字仍然庞大。许多新兴市场经济体仍然保持巨额经常账户顺差。

3.国际贸易发展环境面临深刻变化,国家之间地区之间竞争将更加激烈。一是国际贸易保护仍将长期存在。[3]近年来,随着我国对外贸易规模的进一步扩大,遭受贸易摩擦的数量、涉案金额、涉案产品种类都大幅增多,贸易摩擦的形式、发起调查的国别也日趋多样化。过去由于基于我国出口产品档次较低,以低价竞争为主,世界上绝大多数国家还没有承认我国的完全市场经济地位等因素,贸易摩擦一直在高位运行。截至 2010年,中国已连续 16年成为遭遇反倾销调查最多的成员,连续 5年成为遭遇反补贴调查最多的成员。浙江省涉案金额占全国 30%。很多人认为只要结构调整、转型升级即可避免,实际上,过去我与发达国家是错位竞争,随着中国国力提升和外贸转型升级,我们将在中高端产品领域与发达国家正面竞争,国际贸易保护的重点将向知识产权和技术壁垒方面转移,国际贸易摩擦仍将长期存在。二是人民币汇率升值将抑制出口增长。2005年 7月 20日人民币汇改,由 1美元兑 8.2765元人民币改为 1美元兑 8.11元人民币,一次性升值2%,放弃与美元挂钩,引入参考一篮子货币,建立健全以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度。从那时起人民币进入上升通道,尽管金融危机期间人民币对美元汇率相对稳定,但 2010年 6月 19日人民币重启因金融危机中断的改革进程,近期已经突破 6.6元关口,年度升值 3%以上。而且从长期来看,人民币仍有进一步升值的压力。人民币升值客观上提高了出口商品价格,一定程度上削弱了出口竞争力。同时,汇率不稳也使得交易双方预期不明,为防止汇率风险而推迟或减少订单。三是碳关税问题关注度不断增强。所谓“碳关税”,是指对高耗能的产品进口征收特别的二氧化碳排放关税。这项政策由美国主导、法国充当先锋,发达国家集体推动。2009年 6月美国众议院通过《美国清洁能源安全法案》,以应对气候变化之名将“碳关税”正式纳入世人视野。虽然发展中国家集体反对,美欧等发达国家何时会真正实施目前并不明朗,但不会放弃相关的努力。碳关税的征收将对中国的进出口贸易产生重大影响。据世界银行估计,如果美国和其他发达国家不放弃征收碳关税的计划,受其影响,中国未来对美国的出口将会有所下降,幅度可能达到两成。尤其是煤炭、钢铁、有色金属、水泥和玻璃等高耗能行业,将面临非常困难的局面。对中国来说,走低碳经济发展道路是必然选择,这不仅是国际社会的压力,更是中国发展的自身需要。中国政府和出口企业应提前做好准备。

4.中国制造的高成本时代正在到来,外贸转型升级刻不容缓。劳动用工短缺已经成为不可逆转的趋势。“民工荒”因这一轮金融危机而缓解,也因危机过后而加剧,“招工难”今后很长一段时间将成为一种常态存在。这主要是因为中国劳动力供求关系已经发生根本性逆转。从供给来说,虽然中国人口仍在增长,但人口结构老龄化趋势明显,劳动年龄人口趋于稳定,在未来 5年内还会有所下降,同时,改革开放以来,中国劳动者法定劳动时间大大下降,由原来的一周工作 6天减少为 5天,其他法定假日也有所增加,单个劳动者所能提供的劳动时间大大减少,同时 80后、90后人群进入劳动年龄,人们对劳动条件、劳动环境、劳动报酬的要求明显提升,劳动意愿相对下降,自愿失业者有所增多,这一切汇集起来,使得劳动供给不增反降;从需求来说,改革开放 30年,中国生产能力大大提升,这种提升主要依靠规模扩张,劳动生产率的提升较慢,因而全社会对劳动力需求仍在持续扩大。这将使得总供给不能满足总需求,供求关系发生逆转。

5.资源环境约束加剧。资源、环境是经济社会可持续发展的两大基础性要件。以浙江为代表的中国东南沿海地区,人口密集、土地紧缺、资源匮乏,生产能力大量过剩。对外开放三十年来,我国追求数量扩张的粗放式增长模式对资源的消耗和对环境的影响是非常巨大的。目前,我国已经成为世界第二大能源消费国,能源市场呈现需求远大于供给的基本格局,已引起了世界的高度关注。中国经济发展所受到的资源和环境约束比世界上其他国家更为显著。如何实现发展方式的转变和创新,探索和逐步建立适应当代科技发展潮流和国际发展方式调整趋向,同时也符合中国现阶段实际的资源节约型、环境友好型发展方式,实现对外开放的可持续发展,是浙江面临的又一重大挑战。

三、未来五年浙江省外贸发展目标定位

国家商务部提出中国实现外贸由大转强的工作将分成“两步走”,第一个 10年即到 2020年的目标是巩固贸易大国地位,推动贸易强国进程;第二个 10年初步建成贸易强国。①未来十年我国贸易出口倍增,即到 2020年总贸易额将达到 5.3万亿美元左右,比当前增加一倍,其中货物贸易额约4.3万亿美元,服务贸易额约 1万亿美元。浙江作为经济发达省份,按照走在前列的要求,理应在全国率先发展,率先建设外贸强省。

作为外贸强国,必须具备一定的贸易规模,大是强的基础,在这方面,中国无疑已经具备条件。但仅有大是不够的,贸易强国至少还要具备以下特点:第一,要有自主知识产权和核心技术;第二,要能够掌控营销渠道和服务网络;第三,要能够参与和影响国际贸易规则的制定。

评优是班级管理中不可缺少的一项重要工作。评优是用正面教育引导学生、激励学生,也是班级管理工作中必不可少的一项内容。评优工作做得好,有利于激励学生奋发向上。但是很多班主任在落实评优工作时,要么为了体现教师的权威搞一言堂,只注重学业的成绩;要么为了体现所谓的民主,放手给学生操作,但是由于学生缺少更多理性的分析,就弄成了是人际关系的竞争评优。这样的评优工作常常流于形式,最终失去本该有的作用。因为在很多时候评优更多的只看重结果,而忽视了过程,即使学生努力的过程再丰富、再艰辛,也不能得到别人的认可,所以在评优时要更多地重视评优与过程记录相结合。

浙江省商务工作会议提出,2011年全省外贸进出口、出口、进口三项目标均为增长 10%。②浙江省商务发展“十二五”规划 (初稿)中提出,“十二五”时期浙江外贸的目标,进出口 3 900亿美元,其中出口 2 800亿美元,进口 1 100亿美元,年均增长也均为 10%。③笔者认为目标只是一个参照,实际工作可能会完成得更好一些,2011年当然不可能达到 2010年 30%以上的名义增长率,但 2011年乃至未来五年实现年均 15%以上的增长,五年外贸出口倍增是可以预期的。即到 2015年,浙江外贸进出口突破 5 000亿美元大关,比2010年翻一番,其中出口 3 500亿美元,年均增长15%,进口 1 500亿美元,年均增长 16%。

未来五年,浙江要做到“四个优化、三个提升、两个统筹,实现一个目标”。“四个优化”即优化主体结构,做强大企业,扶持中小企业发展;优化商品结构,全面提升出口商品的质量、档次和附加值;优化市场结构,巩固传统市场,开拓新兴市场,培育周边市场;优化贸易方式结构,做强一般贸易,提升加工贸易,发展其他贸易。“三个提升”即进一步提升浙江企业的国际竞争力,进一步提升浙江商品的国际竞争力,进一步提升政府驾驭和领导对外开放的能力。“两个统筹”是指统筹出口贸易与进口贸易,统筹货物贸易与出口贸易。“一个目标”是前一个五年进一步巩固外贸大省地位,开始迈向外贸强省,再用一个五年的时间,即到 2020年,比全国提前 10年初步建成外贸强省。[4]

四、政策建议

1.深入实施出口“四个优化”战略。2000年以前,浙江在全国率先提出外贸发展的四个多元化,取得积极成效,四个多元化成为全国外贸的指导思想。四个多元化是解决多与少的问题,四个优化则是解决优与劣的问题。浙江省贸易规模尽管很大,往往只是承担了产品增值链条中附加价值较低的加工组装环节,参与国际市场竞争主要是以拼成本、拼价格的竞争模式为主,在国际分工体系中还处于较低层次。四个优化,一是要优化出口主体结构,着力提升中小企业国际化经营水平,培育一批有实力的跨国企业;二是要优化市场结构,在巩固传统市场的同时,加强新兴市场开拓,继续做深传统市场,积极开拓新兴市场,针对各种类型国家和地区需求的差异性,提供差异化产品;三是要优化出口商品结构,稳定传统优势产品,扩大“三自三高”(自主知识产权、自主品牌、自主营销、高技术含量、高附加值、高效益)产品出口,培育新兴战略性产品。健全出口品牌培育、发展和保护机制。继续发挥轻纺服装等传统产业出口优势,积极培育国际采购中心。重视机电产品,特别是高新技术产品和成套设备出口,加快出口基地建设,培育若干个重要的国家级汽车零部件、医药和软件出口基地。扶持汽车零部件、船舶、医药、软件、电子信息和新材料产品出口。四是要优化贸易结构,继续发展一般贸易,大力培育加工贸易。[5]

2.积极有效扩大进口。进口和出口是对外贸易的两个方面。一直以来,浙江外贸走在全国前列,外贸增长速度较快、效益较好、顺差较多是浙江对全国的重要贡献。与此同时,浙江外贸也存在一条腿长一条腿短的问题,进口长期落后于出口。[6]作为一个两头在外的资源小省,在积极发展内贸、扩大城乡消费需求的基础上,尽可能多地利用国际市场的外需,保持对外贸易的合理增长,是极其有利的。要加快发展进口贸易,鼓励先进装备和关键技术的引进;鼓励扩大浙江急需的能源、矿产和原材料的进口。建立有效的进口调控体系,提高进口贸易便利化程度。积极搭建进口平台,通过举办进口商品交易会,培育进口交易市场,努力形成大宗物资或资源进口交易中心。

3.积极发展国际服务贸易。货物贸易与服务贸易存在相互促进、相互依存的关系。在现代经济中,商品利润增值的空间日益向产业链两端的服务环节转移,发展服务贸易对于提高产业竞争力,促进产业结构和贸易结构的优化具有重要作用。浙江是货物贸易的大省,却是服务贸易的小省,全省服务贸易额占全国的 5.5%,低于全省货物贸易占全国比重 3个百分点左右,约是上海的19%。在当前制造业全球转移趋于稳定、服务业国际转移加快的形势下,大力发展服务贸易特别是服务外包,已成为抢抓发展机遇、加快转型升级的重要内容。要大力鼓励和支持浙江具有较强国际竞争力和增长潜力的国际服务贸易部门出口,逐步建立服务贸易促进体系。要继续支持扩大出口国际旅游、国际经济技术合作、国际运输等传统国际服务贸易行业;有效地推动金融、保险、通讯邮电、特许专利等行业;进一步扶持咨询与计算机信息服务;支持文化、教育、电影音像、广告宣传等行业。

4.走可持续发展之路。浙江地域小,人口密度大,少地,无油,缺煤,一次能源 95%从省外输入,作为资源小省和经济大省,浙江受到土地等资源要素和环境承载力的制约度位居全国前列。浙江外贸要率先发展,首先要在发展方式转变上走在前列。[7]一方面要积极关注低碳经济动向,加快低碳经济发展。紧跟当今世界生产性服务业、文化创意产业、新能源、海洋生物制药等新兴产业大发展的潮流,通过资金补贴、税费抵扣、提高出口退税率等方式,有效促进新兴外贸产业发展。另一方面要大力控制高耗能、高污染和资源性产品出口,通过增加税收、提高技术标准乃至出口数量限制等政策措施予以引导。

5.继续深入实施“走出去”战略。坚持“跳出浙江发展浙江”。鼓励生产企业及境外投资企业境外办厂。重点鼓励有条件的企业开展跨国并购,收购具有一定知名度、一定市场份额的国际品牌;鼓励纺织、服装、轻工、工艺、家电等优势产业“走出去”,实现原产地多元化,突破国际贸易壁垒;扶持高新技术企业到发达国家设立技术研发中心,提升企业技术水平和创新能力;支持企业到资源相对丰富的发展中国家,进行资源合作开发,实现互惠共赢;推动有条件的企业赴境外建立国际营销网络和售后服务体系,加大品牌在海外市场的宣传力度,深度开发国际市场。鼓励较早参与对外经济合作、具有“走出去”发展经验的外贸企业,运用国际贸易与对外承包劳务相结合的方式“走出去”,拉动产品出口。努力培育本土跨国公司,着力培育一批具有全球视野、立足全球市场、配置全球资源的本土跨国公司。努力探索海外机构运营的有效管理,确保企业国际化战略的有效实施,形成比较成熟的管控和发展模式。

6.改善开放型经济发展环境。第一,夯实浙江外贸发展平台,做优会展平台:做优由商务部主办的义博会、消博会,地方政府主办的浙江商务周,使之成为促进经济发展和对外交流的平台,继续提高浙江会展业的市场化运作程度,充分利用境内外的展会平台,做好出口品牌的推广工作,对参展的品牌企业进行个性化特装,突出企业的形象,以提高成交实效和宣传实效。第二,做大电子商务交易平台:建立网上数字化市场、网上支付系统和新型物流系统,促进网上市场与网上交易的健康发展,并与传统交易方式相结合,创造出多样化的交易方式。第三,继续完善政策环境:提高浙江外贸扶持政策和公共经济政策的水平,确保政策对经济社会发展的积极作用,同时尽量避免背离WTO规则被国外提起反补贴调查。要加强对WTO规则和国际惯例的研习,借鉴发达国家产业、外贸发展和扶持体系及其维护本国产业、企业利益的做法,创新思路、创新形式,调整和完善浙江外经贸发展和扶持政策体系。第四,完善口岸环境:按照省委、省政府进一步加强空港、海港和陆路口岸建设要求,加大口岸开放力度,共同推动进出口贸易便利化建设。建设电子申报审批信息系统,逐步实行无纸办公。加快大通关建设,实行口岸单位“集中办公、一条龙服务”制度,建设电子报关通关信息系统,实行无纸通关。第五,完善外经贸人才环境:紧紧抓住引进、培养和使用三个环节,建立开放型人才引进、流动、考核、选拔、教育、培训的联动机制,以能力建设为主题,以高层次人才队伍建设为重点,以创新机制和优化环境为关键,以市场配置人才资源为基础,全面提升人才队伍素质。培养和造就一支善于把握国内外发展大势,政策水平高、服务能力强、工作效率高的行政管理队伍;培养和造就一支敢于探索、勇于创新、奋发图强的企业家队伍;培养和造就一支懂得世贸规则和国际惯例,熟悉各国法律、熟悉操作流程的专业人才队伍。完善和创新引进国外智力制度,建立激励约束机制,充分发挥国外专家人才的聪明才智。

注释:

① 钟山等:《后危机时代中国外贸发展战略》课题组。

② 全省商务工作会议报告,2011年 1月。

③ 《浙江省商务发展十二五规划》(征求意见稿)2011年 1月。

[1] “十一五”时期浙江省外贸发展地位进一步提升[EB/OL].(2011-01-14).http://www.zjport.gov.cn/detail/article/2011_1/1_14/2006487_1.shtml.

[2] 张汉东.欧洲债务危机下的浙江外贸发展 [J].今日浙江,2010(13):34-35.

[3] 陈德铭.关于国内外贸易的几个认识问题[J].求是,2009(7):21-24.

[4] 张汉东.浙江对外开放思路和对策研究[M]//走向现代化的思考.北京:中国社会科学文献出版社,2010.

[5] 钟山.坚定不移地加快外贸发展方式转变[J].求是,2010(16):27-29.

[6] 张汉东,汪金剑.基于产业视角的浙江省外贸结构优化分析[J].国际贸易问题,2010(6):24-29.

[7] 邓慧慧,桑百川.我国开放型经济发展路径选择:包容性增长[J].国际贸易,2010(12):4-7.

Abstract:Thispaper reviews the achievementsof Zhejiang's foreign trade during“Eleventh Five-Year”under the global financial crisis.The data shows that foreign trade had been further consolidated in Zhejiangprovince.In the global contextof economic recovery,the author believes that during“Twelfth five year”period therewill be full of difficulties and challenges,and one should speed up the transformation and upgrading.Thus Zhejiang's foreign trade is still in strategic opportunities.Finally,the author proposes several development goals and corresponding policy recommendations for Zhejiang's foreign trade in the next five years.

Key words:foreign trade;international trade;Zhejiang foreign trade

Zhejiang Foreign Trade“Twelve Five-Year”Preview

ZHANG Handong

(Zhejiang International Econom ic and Trade Research Center,Hangzhou,Zhejiang,310006,China)

F127

A

1671-2714(2011)02-0040-06

2011-01-24

张汉东 (1966-),男,安徽怀远人,浙江省国际经济贸易研究中心主任。

(责任编辑 陈汉轮)