在精神田野上耕耘生命绿洲

——讲述北京安定医院的故事

▲王刚(右一)和同事们结束心理危机干预工作后回京

2010 年深秋的一天,草木凋零、落叶沙沙,一个顽强的生命还在与命运抗争着。因为脑瘤压迫神经,他的眼睛失明了,听力没有了。在漆黑的世界里,在生命的最后时刻,他拉着亲人的手久久不放,反复叮嘱:“我死后,一定要把我的白衣放在我的枕旁,我生是精神科医生,死还是精神科医生。”在肃穆的告别厅里,首都医科大学附属北京安定医院领导将一件崭新的白衣轻轻盖在了他的身上。他,是北京安定医院800 多名职工中的普通一员,他去世时,年仅55岁……

这个令人感动落泪的故事,诠释着北京安定医院全体职工对岗位的虔诚,进而升华成一种精神,铸就成不朽的安医之魂。

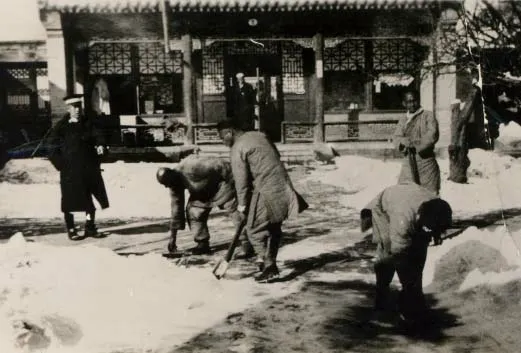

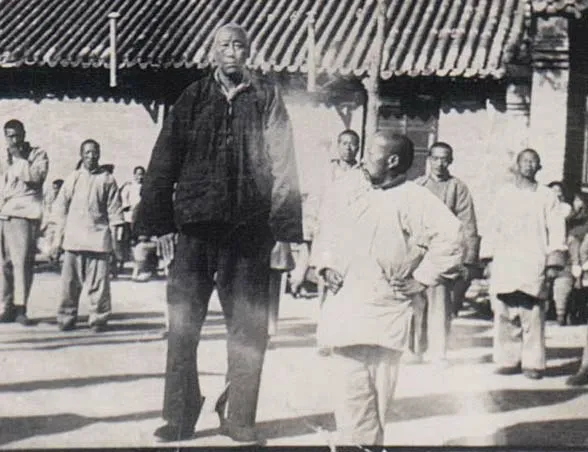

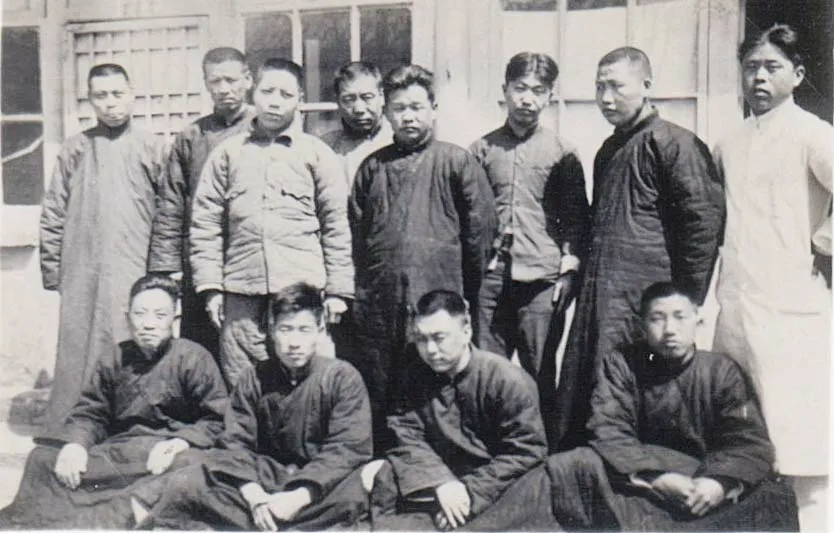

回溯到1914 年,长江以北的第一所精神病院诞生了,由当时北洋政府京师警察厅创办,这就是北京安定医院的前身。近一百年来,几度风雨、几度春秋,人们只能从几张老照片上猜测、寻找当时医院的位置和院内的情景,但每一次的体验,都有一种悲凉之情油然而生。

在暗无天日的年代,有劳动能力的人都吃不饱、穿不暖,更何况连生活都不能自理的精神病人。从他们补丁落补丁的衣服,到饭车里黑乎乎的窝头,从不远处警察看管的神态,到病人辛苦劳作的情景,人们看到的是一张张浸透泪水的伤心照。

新中国成立前的20 世纪30年代,北京安定医院的住院病人惨遭心身伤害,外国人可以在他们身上,肆无忌惮地进行新药试验。

1949 年,新中国成立后,精神病患者在这里开始了新的生活,接受了真正意义的治疗护理。

1983 年,北京安定医院现任院长马辛来到医院。她对待患者就像对待自己的家人,使她多了一个“闺女”的代称。她这种“女儿式服务”,在安医人中得到发扬。

精神科专业是他们无悔的选择

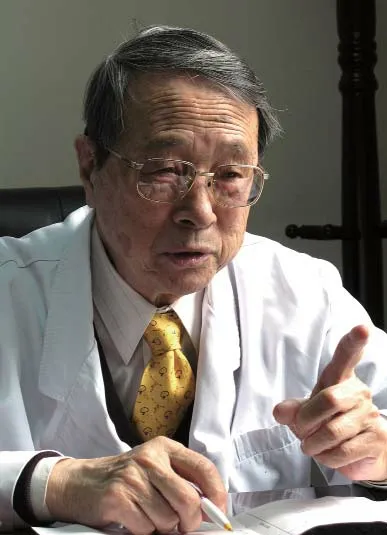

在北京安定医院阳光明媚的诊室里,坐着一位慈祥的老人,他身着一尘不染的白衣,镜片后关切的目光,给坐在他面前的每一个患者信心和力量。这位老人,就是堪称精神卫生领域泰斗级的老专家,83 岁高龄的主任医师张继志教授。

新中国成立后,百废待兴,各级政府给予我国精神卫生事业极大的关注,与新中国同步发展的北京安定医院,在政府的关心和支持下,自力更生,艰苦奋斗,弘扬科学,不断创新医疗手段,为患者提供了良好的治疗环境。1953 年6 月,在北京安定医院发展的关键时刻,医院迎来了解放后第一位医学院毕业的大学生,他的到来,注定是医院的一大盛事,为医院的发展带来勃勃生机。这位当年满怀理想和满腔热情的大学生,就是张继志教授。

▲83 岁高龄的张继志教授仍在出门诊

▲1936 年,被锁在铁笼里的精神病人

▲1934 年,精神病人在警察的看管下劳动

在艰苦的环境下,张继志教授从未动摇过为精神卫生事业努力工作的信念。58 年过去了,他始终坚持在精神科临床一线,没有离开过精神科病房和诊室,经他治愈的病人不计其数。半个多世纪的风风雨雨,他最怕耽误的就是给患者看病,因为患者在他心中的位置很重很重。他欣慰地看到弟子们一茬茬成长起来,成为栋梁之材,挑起精神卫生的重任。张继志教授对工作的热情和对患者的真诚,感染了他身边的同事。他的人格魅力,影响了一代又一代安医人。

继张继志之后,20 世纪五六十年代,医院陆续引来多位有志于精神卫生事业的青年。田祖恩、姜佐宁、翁永振、于庆波、蔡焯基等老一辈专家,以执着和勤奋开创了精神科治疗的新纪元。50 多年后的今天,当年血气方刚的帅小伙,如今都已过古稀或耄耋之年。令人欣喜的是,他们中的大多数至今宝刀不老,仍坚守在精神卫生的阵地上,用自己的余热温暖患者,成为后来人的一代楷模。

大爱无疆是他们最崇尚境界

1992 年,王刚医生从哈尔滨医科大学毕业,成为北京安定医院精神科医生。2000 年,他取得北京大学博士学位。2001 年,经过国际神经精神医学会选派,王刚作为我国唯一的代表,赴美从事博士后项目研究。学习期间,他放弃了追随导师的研究方向这个发展捷径,把专业确定为紧密结合临床实践的临床精神药理学研究,希望学有所用,更好地为祖国、医院和患者服务。经过不懈的努力,3 年之后,在一次国际神经精神药理学学术会议上,他的研究方案得以认可,成为全世界此专业竞争者中的佼佼者。就像一个孩子回报母亲,他把50 万美元的研究经费,全部献给了北京安定医院的临床药理研究。

学成回国后,王刚担起医院抑郁症治疗中心副主任的重任。两个病区,100多名病人的医疗工作,繁重的科研教学任务,他为之倾注了全部心血。在申报十一五国家科技支撑计划重大项目——“抑郁症早期诊断方法和标准化综合治疗模式研究”期间,王刚索性住在医院,经常彻夜不眠,过度劳累导致了球结膜破裂,而他的努力为申报成功赢得了时间,实现了北京安定医院在攻克国家科技大项目中零的突破。在抑郁症治疗中心成立的5 年多时间,已诊疗抑郁及双向情感障碍患者40 万余人次,为北京乃至全国的抑郁症患者带来福音。

奉献爱心是他们职业的使命

作为北京安定医院护理部原主任,年逾六旬的王志英见证了我国精神科护理事业40 年的发展历程。

20 世纪60 年代,精神科治疗药物很少,新的疗法也很少,有的病人相当兴奋躁动,护士的工作难度很大,挨打挨骂是常有的事。作为一名年轻的护士,王志英曾多次为她的师长们无私奉献的精神感动流泪,她常给年轻的护士们讲述她亲历的两件事。

曾有一位自杀观念十分强烈的病人,一拳打碎了玻璃窗,将自己的头伸了进去,欲割颈自杀。护士发现后,毫不迟疑地将自己的双手伸进了玻璃窗,紧紧地护着病人的头和脸,而她的双臂,却被破碎的玻璃划得伤痕累累、血肉模糊……还有一个病人在吃饭时,突然癫痫发作,在一旁喂饭的护士一想到病人口中的食物会导致病人窒息,不顾一切地伸手就去掏病人口中的食物。就在这个过程中,病人突然紧闭牙关,她的手指充当了牙垫,手指被咬得鲜血直流。

师长们的行为给年轻的王志英树立了榜样,她懂得了从事精神科护理工作需要爱心和奉献精神。有一次,一名男病人因女友和他分手,失恋的痛苦使他失去了理智,他想到了死。当他将头撞向暖气片的一瞬间,王志英拦腰抱住了这个膀大腰圆的小伙子,一心想死的病人照着王志英的脸就是一拳,并揪住她的头发使劲往墙上撞。王志英不顾疼痛,死死抱住病人不放,直到其他护士们赶来。她的鼻梁骨骨折了,但面对前来照顾她的护士,她却着急地说:“我没事,去看病人怎么样了。”几十年过去了,回忆往事,王志英深情地说:“如果当时病人受伤了,而我却安然无恙,我心里会愧疚的;如果病人没事,我即使受点伤,心里也踏实。”对病人的这份爱心,伴随了王志英40 年,漫长的岁月非但没有磨灭它,反而使这份爱越来越浓。

▲新中国成立前,西郊公园门口供人参观的高个子病人

▲新中国成立前,被外国人用来试验新药的精神病人

王志英当过护士,做过护士长,任职时间最长的是护理部主任。20 世纪90年代,恢复护士学校后,她亲手带教了一批又一批在护理岗位上表现出色的护士。她对每一次、每一批护士提出的第一个要求,就是要有爱心。她认为,只有具备了爱心,才能做好护理工作。如今,经她辛勤培育的一代代护士,已成为医院护理管理队伍中的骨干,成为护理队伍的中坚力量。

历史积淀是医院文化的基础

百年安医积淀了深厚的文化底蕴,医院原院长蔡焯基教授说过的一句话,至今仍印刻在职工心里——“普通病人的病史是用纸和墨写的,而精神病人的病史是用血和泪写的。”面对这样一个弱势群体,每一位医务工作者,都应将理解和关爱融进医疗护理的过程中。

10 多年前,北京安定医院在悠久的文化底蕴积淀中提炼升华,经广大职工的讨论,推出了“和谐、奉献、严谨、创新”的北京安定医院精神,并提出46字办院方针。这个理念一直引领医院,以更大的步伐,朝着更高的目标迈进。

2006 年,在医院文化理念设计基础上,医院领导班子成员更加重视医院视觉应用文化(视觉识别系统)建设,并深刻认识到,时代发展呼唤着医院文化的不断创新,20 世纪90 年代的视觉应用体系已远不能与新的医院文化理念相适应、与现代文明相协调,难以延续传承和发展,必须要赋予文化以时代感,并不断更新、完善,医院文化才能有无限的生机与活力,才能具有吸引力和凝聚力,才能集中体现和充分传达医院理念。

▲护理部原主任王志英在护士节纪念大会上发言

医院用近半年的时间,引领广大职工积极参与讨论,回忆过去,展望未来,确定了北京安定医院新的院徽。它体现了近百年来,北京安定医院员工积极向上、勇于拼搏、不断攀登精神医学高峰,创建一流精神卫生中心的决心与气魄。除设计院徽外,医院还谱写院歌、制作院旗,为全面提升医院管理水平,用先进文化、先进理念打造医院品牌,提高医院核心竞争力,展示医院全心全意为人民服务的良好形象,做出了积极努力。

新的医院精神是北京安定医院百年征途、历经坎坷、代代安医人无私奉献的真实写照,凝聚了在新的历史时期,以爱心为主线,不断攀登的勇气和力量。

北京安定医院的院歌这样写道:这是一片精神的园地,我们在这里辛勤地耕耘,像春风吹绿了枯黄的大地,我们用热情温暖了冰冷的心……

正因如此,在精神卫生尚待开垦的一片荒凉之时,一大批有志者云集于此,打开了精神医学的的新天地;也正因如此,一代代奉献者在希望的田野上,耕耘生命的绿洲。