我国医学检验界的领军人

——记北京市医疗器械评审专家委员会临床检验专业组组长丛玉隆

▲北京市医疗器械评审专家委员会临床检验专业组组长丛玉隆

采访丛玉隆教授那天,他刚从一个学术会议赶了过来。虽然已经劳累了一天,64 岁的他仍是精神饱满,步态矫健,看起来比同龄人年轻很多。跟随着丛玉隆教授的回忆,记者渐渐走进他的人生故事之中。往昔的岁月像一幅幅缓缓舒展开来的画卷,又重现在这位老人面前。交谈中,记者对这位老人的敬意也渐渐而生,正是他,近年来对我国实验室标准化和检验学科的“理念革命”做了很多开创性的工作,他也因此而成为中国医学检验界的领军人物。

辗转求学

丛玉隆教授的故事要从1963 年他进入北京卫生学校检验专业讲起,当时他16 岁。在卫校的四年他不仅掌握了学校教授的知识,还利用课余时间,自修了大学医疗系、生物系、药学系的相关课程。1967 年,他从卫校毕业,为了贯彻毛主席“6.26”指示,他被分配到海淀区永定路医院。虽然医院条件很差,但没有动摇他要在“人们都不看好的医学检验专业”做一番事业的决心。他无心参与当时盛行的“批斗”运动,也不愿当“逍遥派”虚度光阴。无数个漏尽更阑的夜晚,他在别人的鼾声中读书;新华书店的专业书柜前,总能见到他的身影;风雪交加的恶劣天气下,他往返40 里地去北医听课。他从未迷失前进的方向,因为我国著名诊断学专家王淑娟教授始终无私地指导着他,虽然王淑娟自己还在“刷试管劳动改造”中,仍然冒着被批判的危险,定期晚上给丛玉隆讲课,时常一讲就讲到深夜。忆起那一幕,丛玉隆感慨地对记者说道:“我得到了王淑娟老师的亲自传授,从王教授身上不仅学到了深层次的医学检验技能,更体悟到了做人、做事、做学问的真谛。我在学术上能走到今天,要感谢我的恩师,没有她几十年对我的辛勤培育,就没有今天的我。”

12 年的基层锻炼使他积累了扎实的基础理论和技术,功夫不负有心人,1978 年国家建立了研究生制度,丛玉隆于次年参加了研究生入学考试,并在300多名考生中以总分第3 的成绩考入了山东医学院(现山东大学医学院),医疗系血液病专业,拜在著名血液病专家张茂宏门下。丛玉隆在崭新的临床领域内获得了新的学问,新的认识,新的视角。他领悟到了检验应当与临床相结合,了解临床需要什么,懂得了实验人员要获得更宽广的视野,必须走到临床去。这种思想后来成为他开展工作和教育学生的指导思想。

在求学的那段时光,知识的宝贵和价值在丛玉隆心里到达了一个空前的高度,学习知识不再仅仅是为了武装自己的大脑,更重要的是这些知识可以治病救人,可以把健康还给人民。求知心切的丛玉隆像一苗渴望生长的小树,努力伸展自己的全部枝叶,最大限度地吸收阳光和雨露。他每天上午听课或者查房,下午紧接着去图书馆排队占座,从一点半开始,一直学习到晚上九点半,直到管理员下班的时候才被“轰出来”。回到宿舍以后屋里没有暖气,非常冷,但他还要坐在床上再看两个小时的书。由于这样几年的刻苦学习,到毕业的时候他得了腰椎间盘突出,直到现在要从椅子上站起来时,还得直着身子。讲到这里,丛教授说:“之所以77、78 级的大学生、研究生到后来几乎都成了社会的脊梁,是因为他们有过苦难的经历,体会过文革十年里想学习而没有机会,想进步而没有方向的那种痛苦,知道了知识的重要性,所以加倍珍惜学习的机会。这对现在的大学生来讲应该也是一个启发。

执教北医

1982 年,丛玉隆研究生毕业,分配到了北大医院(现北京大学第一临床医学院)检验科,再一次有幸得到王淑娟教授的直接领导和教诲。在王淑娟教授的培养下,他于第二年担任了科室副主任。有了王淑娟教授的精心呵护和指导,他的组织管理能力不断得到提高,教学、科研水平也有了明显提升,1984 年他与王淑娟合作的科研课题《从人胎盘提取凝血活酶及临床诊断应用》获得北京科技成果奖,1985 年,他被选为中华医学会检验分会第二届委员,成为当时最年轻的全国委员。

在北大医院的5 年时间里,他还组织医疗系诊断学的教学工作,并亲自任教,此间打下了深厚的教学基础。在全国顶尖的北京医科大学任教,有荣誉感,更要有责任心。他认真地备课,写教学大纲,手工制作当年的那种老式幻灯片,这种幻灯片需要把内容亲手画在半透明塑料片上,还要漂颜色。由于教授的对象是医疗系的学生,他把教学的重点放在“医生如何使用化验设备,如何分析结果,化验的意义何在”。因为他既有临床实践,又有检验经验,能把疾病和化验都讲得很透,这是一种新的高度和视角,他做到了一直以来追求的“检验与临床相结合”,同时自己的基础理论也得到了进一步的夯实。他在教学上的方法和成果得到很多老师、专家、学生的赞赏,于1987 年获得北京医科大学教书育人先进教师奖(年终最高荣誉)。

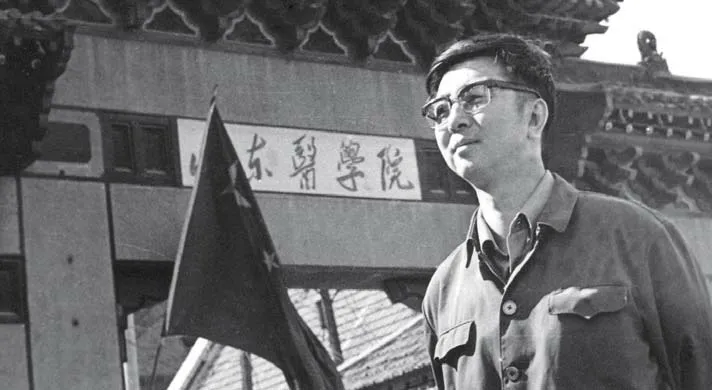

▲在北京医科大学工作时的丛玉隆

谈到在北大医院这一阶段体会时,丛玉隆教授总结了一句“严师出高徒”。北大医院各位专家严谨的治学作风,时时影响着他。他给记者讲了这样一个故事。有一天他做完实验,把盛有血浆标本的试管放进冰箱,然后就走了。按照规定试管上面应该要加个塞子,以防止内容物挥发,但他忘记了。第二天来到实验室时,这件事被老主任王教授发现了。王教授把试管往大家面前一拍,当着所有人的面批评了丛玉隆。此时的丛玉隆已经是副主任了,并且是科里唯一的硕士。本来标本放在零下40℃的冰箱里,即使没有塞塞子,短时间内也不会坏。但丛玉隆没有作任何的辩解,他只感到非常惭愧,一个接受了三年科研训练的医学硕士,却连最基本的东西都没有做到。他牢牢记住了老师的教诲,他说:“是老师的严格要求,培养了我严谨的科研作风,使我能够在日后的工作中不断提升。”离开北医前,丛玉隆已经是一个有着100多名知识精英团队的领头人,其中有的还是自己过去的老师。这对他来说是一个新的挑战,也锻炼了他的组织管理能力。此时的他也由一个普通科研工作者,慢慢转向学科带头人的角色。

与祖国一起腾飞

1987 年8 月7 日,40岁的丛玉隆离开北医,作为一位“特殊技术人才”被特招入伍,来到了他一直工作至今的解放军总医院,成为了一名军人。如今,他已是文职将军、主任医师、教授、博士后导师,国内外知名的实验诊断学家。

在解放军总医院的24年,是丛玉隆一生中发展最快的时间。作为学科带头人,他主动跟进国际学科技术前沿,积极开展新技术、新试验。他结合血液学理论发展、心脑疾病的病理变化和医疗保健的需要,从血管、血小板、凝(抗)血因子及血液流变学多学科、多层次、多方位开展了40 多项试验,获得了两项全军医疗成果奖,研究成果受到同行专家的称赞,对医疗和中央首长保健发挥了重要作用,2005 年获得中央保健委员会的保健工作先进个人奖。

ISO(国际标准化组织)在2003 年颁布了《医学实验室质量和能力的专用要求》即ISO15189。2005 年,丛玉隆带领解放军总医院检验科在全国首家通过了ISO15189 认可,并根据其要求与内涵编写了《现代医学实验室管理与实践》,该书经三次印刷,发行上万册。他帮助建立了ISO15189 师资和培训体系,编写ISO15189 参考书籍。帮助北京21 家医院在奥运前通过了该项认可,受到了国家的表彰,为中国实验室的标准化、规范化作出了杰出贡献。

作为教授、博士生导师,他言传身教,培养了近20 名硕、博士,如今他又致力于博士后的指导工作。自1988 年,他举办了首届全军高级临床检验培训班,专门培养军内的学科带头人。参加培训班的都是检验科的主任或业务骨干,通过办班讲课,他再一次体会了“教学相长”的道理。培训班至今已招收了24(含2011 年)届学生,每届15-20 人,累计400 人左右。编写的教材达700 多万字,教学光盘20 多张。《临床实验室管理》是此系列教材的核心,以医学实验室的质量为中心,结合人文理念和效益机制,借鉴国际先进的管理理论,全面系统地阐述医学实验室的管理体系。

丛玉隆还全力推动了从“医学检验”到“检验医学”的理念革命。他对记者说道:“这两个词字面相近,但其内涵发生了根本性的变化。使医院检验科(国外称之为医学实验室)的服务范围、管理模式、学科建设都发生了重大变革。正在从以标本为中心,以检验结果为目的,转向以患者为中心,以疾病的诊断和治疗为目的。”

他告诉记者:“过去医院的检验科只根据标本提供检验报告,目标是保证出具的化验单能够准确反映标本的情况,从事的仅仅是检验工作。现在我们的工作范围也随之发生了变化,可能导致检验结果出现差错的每一个环节都是检验人员需要参与控制和管理的,包括分析前病人的准备、标本的采集与运送,选择准确的检验项目,检验结果的意义解读等。实验室有责任对医生和护士进行交流、培训和监督。而实际工作中,检验医师和临床医护人员怎样才能有效沟通,还有很多需要我们逐渐摸索和提高的地方。此外,我一直强调,质量是学科的根本,我们追求针对患者的医疗质量,不论是努力培养人才还是科学的质量管理体系的建立,应该说都是围绕提高质量这个不变的核心展开的。”

作为全国临床检验实验室及体外诊断标准委员会(TC136)两届主任委员(至今),丛玉隆非常重视我国医学实验室的标准化建设,他主持并直接参与将ISO15189 等同转化为国家标准GB/T22576-2008:ISO15189-2007,亲 自 起草制定了《血红蛋白定量》等7 项国家行业标准。为了加强我国体外诊断试剂产品(IVD)产业的健康发展,产品质量与国际接轨,他多次在各种学术会议、IVD 论坛和年会宣传企业参与国家标准的重要性和必要性,开拓了国家IVD 行业标准。

▲在山东医学院读研时的丛玉隆

在繁忙的工作之余,丛玉隆教授还担起北京市医疗器械评审专家委员会临床检验专业组组长的重任。几年来,他带领专家们,与北京市药品监督管理局医疗器械审评中心的工作人员一起,在短短两年的时间里,成功研制出我国首个体外诊断试剂管理信息系统,制定我国首个体外诊断试剂产品(IVD)命名的行业标准,使我国IVD 安全上市规范进程再次提速。

采访将结束时,记者问丛玉隆教授:“您工作中最大的乐趣或者动力是什么?”

丛玉隆笑着对记者说:“你看我现在虽然60 多岁了,但我每天都闲不住,就怕没有事做。一坐到电脑前,不知不觉地就工作到深夜。我出身贫困家庭,没有任何能支撑我发展的背景。是国家的改革开放政策使我这个‘土根化验员’能走进大学殿堂,成为共和国的将军。我这样不知疲惫地工作,就是想为我国检验医学事业的发展多出些力,充分利用自己的平台和资源为更多有抱负的年轻人提供施展才华的机会。这些年我在全国每个省都结识了一些真诚的朋友,他们不管年轻的还是年长的,都取得了成绩。这是我最欣慰的。我是人民培养的,我最期望的也是报答人民,回报社会。做事低调一点,对待人要热情高一点,对持不同意见的人宽容一点,这就是我处事的座右铭。”