法官配备制度研究

高通

(中国人民大学法学院,北京100872)

法官配备制度研究

高通

(中国人民大学法学院,北京100872)

法院“案多人少”的矛盾近些年来不断加剧,巨大的办案压力使法院法官特别是基层法院法官叫苦不迭。但我国法院工作人员,乃至法官数量在世界各国却傲居榜首,我国法院受理案件数也并不比国外多多少。党中央提出要合理配置司法资源,解决法院“案多人少”的矛盾。所以,当前研究法院内部配置正当其时。本文将对我国法院法官配备制度的现状进行分析,并为我国法官配备制度的完善提供立法建议。

案多人少;法官配备制度;审判、行政分离

一、问题的提出

“诉讼爆炸”、“法院案多人少”等词汇近些年来不断出现在公众视野中,特别是自金融危机爆发以来,全国各级法院案件受理数目大幅度增长,法官对“法院案多人少”更是叫苦不迭。如2007年全国各级法院受理案件9657628件,2008年受理10711275件,2009年受理大约11388185件,近三年的受理案件数目平均增长率接近9%。而同期全国法院法官数量并未大幅增加,全国法院法官人数始终维持在18万名左右。虽然我国法院法官人数在世界各国中并不算少,但真正在审判一线办案的法官却并不多。目前不少法院的非办案人员比重已近达到法院总人数的40%,加之院长、庭长作为行政性领导不直接办案(他们担任审判长审理典型案件已经是偶尔为之中的“例外”情况),有的比例接近50%;大量具有审判职称的法官在“二线”综合部门工作,有的还拥有法学专业的学士、硕士甚至博士学位[1]。因此,成几何数目增长的案件数量,全都落在了一线办案法官头上,导致一线办案法官怨声载道。有的法官甚至戏称自己为“白加黑”、“5+2”,白天开庭,晚上写判决书,加班加点是常态,不加班成了例外[2]。

一方面是庞大的法院法官数目,另一方面是法官对案件数量激增叫苦不迭,“案多人少”现象十分突出。引发我国法院“案多人少”矛盾的原因有许多,既有法院内部设置不合理的问题,也有法院外部环境的影响,对此许多学者都有论述。而法院法官配置问题无疑是其中重要的一方面。法院内部如何配置法官、审判法官与非审判法官以及法官与法院其他工作人员的流动问题等,都影响着法院的审判效率,也是解决法院“案多人少”难题的重要一环。本文将就我国法院法官配置问题进行探讨,希望为破解法院“案多人少”迷局提供建议。

二、我国法官配备制度的现状及其存在的问题

1.法院编制制度僵化

编制,有广义与狭义之分。广义的编制是指各种机构的设置及其人员数量定额、结构和职务配置;狭义的编制即人员编制,是指为完成组织的功能,经过被授权的机关或部门批准的机关或单位内部人员的定额、人员结构比例及对职位(岗位)的分配。在我国,法院编制由各级编制委员会控制,宏观掌握法院的整体编制。根据《中共中央国务院关于成立中央机构编制委员会的通知》的规定,中央机构编制委员会负责拟订机构编制管理的政策和法规,统一管理全国党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作;审批全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和司局级以上领导职数总额,必要时报党中央、国务院批准;审批地方各级人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的人员编制总额及分配方案等。此外,根据《法官法》第50条之规定,最高人民法院根据审判工作需要,会同有关部门制定各级人民法院的法官在人员编制内员额比例的办法。综上所述,我国法院编制实际由最高人民法院与各级编制委员会、组织部门共同控制,其中各级编制委员会、组织部门负责宏观控制,而最高人民法院负责法院内部编制的分配。

当前,在基层法院编制数的确定上,仍是沿用以辖区人口数量为主要依据,这种定编方法缺乏科学性。随着社会经济的快速发展和人们法制观念的日益提高,人民法院的各类案件成几何率增加。而长期以来法院机构编制缺少科学的规划,编制部门没有形成规范的编制增减机制,对法院内设机构缺少功能定位,没有根据法院辖区的经济发展状况、人口数量、案件数量确定人员编制。要么多少年编制一直没有变化,要么对所有法院不加区别地统一划拨编制,缺乏人员编制定性定量分析和效能评估。此外,最高人民法院虽然总体控制各级人民法院的法官在人员编制内员额比例,但最高人民法院到目前为止,也未制定统一的法官员额办法。因此,地方各级人民法院实际行使着分配法院内部编制的权力。最高人民法院在《第一个五年改革纲要》中也承认“各级人民法院由于内设机构不同,审判和行政人员的比例差别较大”。所以,我国法院编制配备权力虽然总体控制在最高人民法院和各级编制部门以及组织部门,但这一权力在实践中被不断“下放”,特别是法院内部编制分配的权力更是由各级人民法院自己掌握行使。随着法院内设机构的不断增多,但是法院整体编制却未有大幅度增加,引发法院内部编制分配的“失调”,从而产生了法院整体编制与审判法官编制之间的冲突。这是法院“编制不足”的一个重要原因。

2.法院内设结构冗杂,整个法院形成一种“直筒式”外观

人民法院是我国的审判机关,行使国家审判权。为了保障人民法院更好地行使审判权,法律规定了人民法院的人员与机构等。《人民法院组织法》规定我国法院由院长、副院长、审判员组成,人民法院可以设刑事审判庭、民事审判庭和经济审判庭,基层人民法院根据情况还可以设人民法庭等。司法实践中,除《人民法院组织法》规定的以外,地方各级人民法院的内设机构十分混乱。就业务庭而言,人民法院一般还设行政审判庭①、知识产权审判庭②、立案庭、审判监督庭、执行局等。除业务庭外,各级人民法院一般还设有内设辅助性机构,主要有政治部(内设人事处、教育培训处、组织宣传处、综合处等)、办公室、研究室、监察室(一般与纪检组合署)、案件检查室、行装处、机关党委、机关后勤服务中心、老干部处、技术处、法警队、国家赔偿办公室、法官学院等。

最高人民法院2000年发布《最高人民法院机关内设机构及新设事业单位职能》,规范了最高人民法院内设机构。其后地方各级人民法院以最高人民法院内设机构为蓝本,规定了自己的内设机构。由于中国法院审判庭职能行使上基本是上下对应,高级人民法院、中级人民法院、基层人民法院也都有着庞大的内设庭室,所以,在其内设机构上表现出一种“直筒状”的外观。这种“直筒式”外观是具有典型的行政性特征。“上命下从”是行政机关的典型特征,而“上命下从”的基础就是上下级有直接对应的机构,整体上呈现一种“直筒式”外观。但审判权的行使与行政权的实现方式很不同,主要通过合议庭的形式来实现。而且上下级法院之间属于监督关系,而非领导关系。但这种“直筒式”法院组织形式,破坏了审判权行使的根本特征,将法院“异化”成为另一个行政机关。此外,法院内设机构繁杂,机构设置之间职能交叉,行政管理人员和工勤人员比例过大,编制膨胀,造成人浮于事。

3.法官与法院其他工作人员、审判法官与非审判法官混同管理

依据《人民法院组织法》的规定,我国将法院人员分为两类,一类是法官,另一类是法院其他工作人员。其中,法官是依法行使国家审判权的审判人员,包括最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门人民法院的院长、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员和助理审判员;“法院其他工作人员”,即法官以外的在法院工作的人员,主要包括书记员、执行员、法医、司法警察等。《法官法》第9条规定了“担任法官的条件”,主要有国籍条件、年龄条件、身体条件、政治条件、学历条件和专业知识条件等。但是,依据上述规定,从事审判工作并非担任法官的条件,只要在法院工作都有可能成为法官。而且司法实践中,法官的职称往往与待遇挂钩,所以法院很多非业务庭的法院人员往往也被冠以“法官”的头衔。以江苏省海门市法院为例,2006-2008年间在非业务庭室工作的法官占全院法官总额的比例分别为27.2%、26%、28.6%。由于我国并未实行法官与法院其他工作人员严格分离制度,大量的法院非审判人员充斥到法官队伍中来,大大消减了法院审判力量。

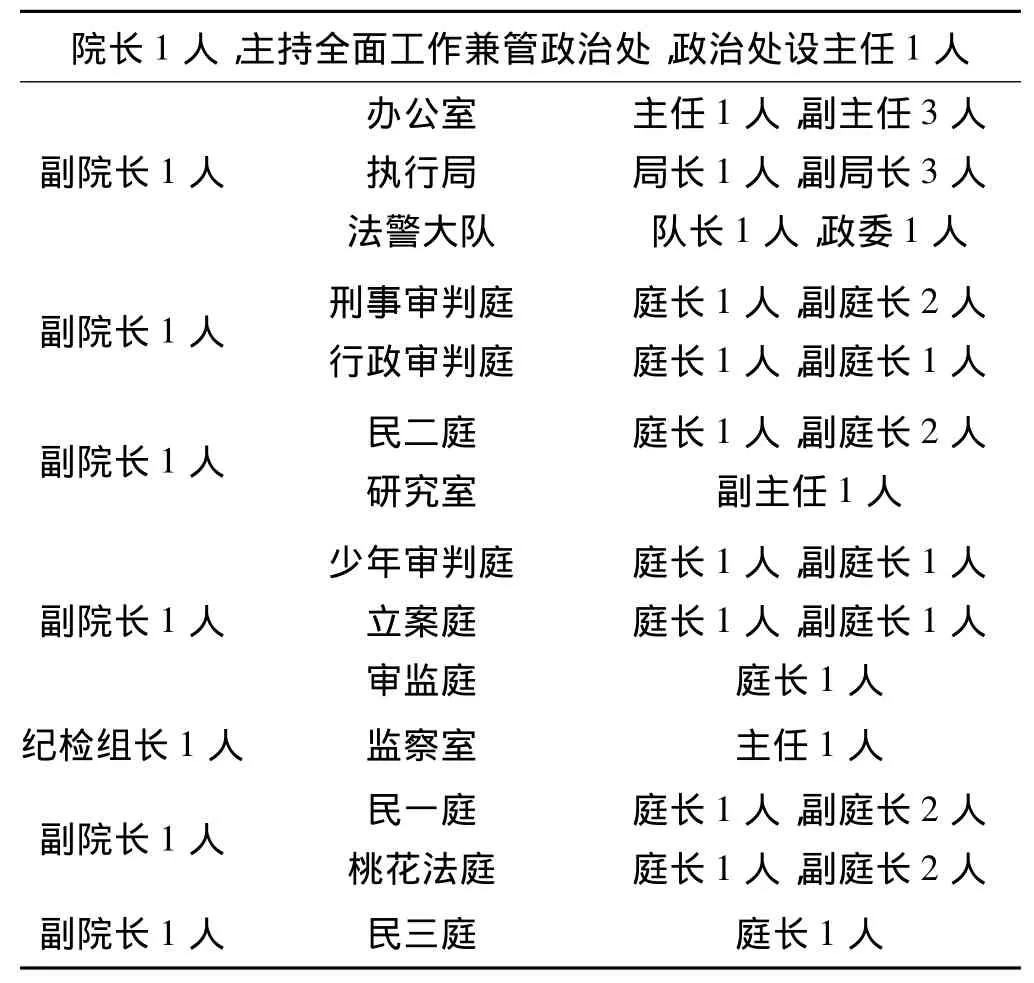

此外,即使在业务庭审判人员中,也存在大量较少承担甚至不承担审判任务的法官。上文论述到我国法院内设机构不断增多,而每增加一个内设机构必然会带来一个甚至几个管理人员。这些管理人员由于承担着大量的行政事务和案件审批任务等,一般较少直接审判案件。如有的法院内部规定法院院长可不审案子或者审一件案子,副院长和同等级别的专职审判委员会委员审一件案子。庭长审三件案子,副庭长审五件案子,下面的法官就更多一点,等等。各地的规定不完全一样,但是基本上领导的审案数量是非常限制的[3]。笔者选取江西省南昌市西湖区基层人民法院为例,考察法院内设机构管理人员的设置问题③(详见表1)。

表1 南昌市西湖区人民法院机构设置

南昌市西湖区人民法院现有干警123名,在编法官及其他工作人员108名,但其内设机构管理人员(即中层领导干部以上)共有41人。内设机构管理人员一般都为法院在编人员,所以,内设机构管理人员占所有在编人员的37.96%。这些管理人员大都是各级法院工作的精英人士,不仅年富力强,而且审判经验丰富、人生阅历充足。将这批精英人士从审判岗位上调离,无疑是法院审判工作的重大损失,加重了法院“案多人少”的矛盾。最高人民法院也认识到这一问题,2007年下文要求各级人民法院院长、庭长除参加审判委员会审理案件以外,每年都应当参加合议庭或者担任独任法官审理案件。综上所述,法院内设机构冗杂,以及法院对法官与法院其他工作人员、审判法官与非审判法官的混同管理,大大削减了“一线法官”的人数,弱化了法院审判职能。

4.法官流动机制存在缺陷

法院法官流动,除调出法院系统外,主要有两种,一种是本法院内部流动,另一种是法官上下级流动。良好的法官流动机制,对法院、法官都是大有裨益的。对法院而言,经验丰富、业务精良的法官可以被流动到疑难复杂案件的审判工作中,有利于公正审判的实现。同时,不能胜任的法官被流动到简单案件的审判中,甚至流动出法官队伍,也提高了法院的整体素质;对法官而言,优秀的法官获得更高的审判级别,不仅带来较多的物质利益,也带来心理的极大满足。但当前我国法官流动机制存在诸多弊端,加剧了法院“案多人少”的矛盾。

第一,审判法官流向非审判法官倾向明显。在我国,法院院长、副院长、庭长、副庭长等职务不仅意味着行政级别的提高,而且与待遇以及权力等直接挂钩。这进一步强化了作为审判机关的法院的行政化色彩,更加不利于鼓励法官将主要精力投入社会急需的定纷止争、化解矛盾的审判“一线”岗位。北京大学艾佳慧博士经过实证调研发现,中国法官的流动非常频繁,特别是法院内部的行政性调动,并进而指出法官频繁流动的原因:一是追求更高的收入和回报,二是追求职位的保全和官位的升迁,三是频繁的行政性调动实际上有助于实现法院领导们对各种“货币”和“非货币”收益的“不自觉的”追求[4]。整个法院被办成了小社会,搞“一条龙”服务。后勤和行政部门的中层领导及工作人员有时与审判人员交叉使用、待遇相同,一些业务骨干为了能得到提职晋级的机会,很愿意到这些辅助行政机构谋求职务[5]。

第二,上下级法官流动不对称,越来越多的法官被“空吸”到上级法院。上下级法院法官之间的流动途径不是很多,主要有上级法院遴选法官、面向社会公开招考、下级法院法官在下级法院挂职或调任下级法院领导职务。总的来说,下级法院法官向上级法院流动倾向明显,而上级法院法官向下级流动倾向不足。此外,这种上级向下级流动,大都是在下级法院担任领导职务。但是,法院越到基层,案件越多,疑难复杂案件层出不穷,但却缺乏经验丰富的优秀法官来审判这些案件。下级法院为了避免产生“错案”,只能诉诸于上级法院,这也是请示汇报之风泛滥的重要原因。

由于法官流动机制不畅,而且法官行政级别又与法官待遇、职业荣誉感等有着千丝万缕的联系,“一线”审判法官越来越倾向于流动到非审判法官、上级法院等能够容易提高级别的岗位。如此循环往复,优秀的法官不断被流动到审判岗位以外的岗位上,“法官缺编”、“案多人少”成为下级法院,特别是基层法院之困。如贵州省铜仁地区人大工委副主任艾北方说,贵州省全省现在缺法官694名,其中基层法院缺法官640名,松桃苗族自治县法院编制78人,现只有在职人员56人,缺编22人。

三、完善我国法官配备制度

如何实现法院法官效益的最大化,尽可能地解决“案多人少”的困境,我们认为,主要从以下几个方面来改革。

1.审判、行政相分离,构建以审判为中心的法院体制

上文已经论述我国法院内部审判、行政不分,人员可以随意流动,而且由于行政岗位通常意味着较高的待遇、职称等,法院法官向行政岗位流动倾向非常明显。这种审判、行政不分的法院内部管理体制带来诸多弊端,如法院“一线审判法官”严重不足等。所以,我国各地各级法院开始了一系列的试点改革。如天津市高级人民法院建立了“一室三委”模式,即在院长领导下设立院长办公室、审判管理委员会、法官教育培训管理委员会和司法行政管理委员会。山东省烟台市芝罘区法院将法院管理工作划分为审判管理、队伍管理、行政管理三大部分,由纪检、政工、监察部门共同参与的队伍管理机构;以办公室为主体的行政管理机构;以审判委员会办公室为主体的审判管理机构。河南省郑州市高新区人民法院也开展了类似的改革,他们建立了“三加二”一体化管理的模式,体现了“审判管理为中心,其他管理为保障”的基本原则,既分类管理,又协调统一。无论上述哪种模式,都体现了法院审判与行政相分离的精神。我们认为,我国应构建审判、行政相分离的法院体制,具体来说:

第一,法院内部的划分。法院内部应当以审判为标准,划分为审判部门和行政部门。审判部门主要包括审判业务庭以及审判委员会等,负责法院审判工作;而行政部门则包括除审判业务庭之外的法院其他机构,如政治部、研究室、法警队等,主要职责是辅助法院审判工作的顺利进行。将法院划分为审判部门与行政部门的缘由在于,审判和行政管理这两种活动的内在逻辑存在一定的矛盾性,审判权实质上是一种裁判权,应当体现消极、被动的规律性,侧重公正而非效率,而行政管理归根到底要遵循行政权实施的基本原则,即积极主动、及时有效。审判组织之间应当是一种相互独立的关系,而行政管理组织之间应当互相配合的关系,上下级之间则体现领导与被领导的关系[6]。将法院分为审判部门与行政部门也是符合法律规定的。《人民法院组织法》第3条规定了“人民法院的任务”,即“人民法院的任务是审判刑事案件和民事案件……”所以,法院的根本任务就是正确行使审判权。同时,为了保证审判工作的顺利行使,法律允许法院设置部分行政机构,以辅助法院行使审判权。

第二,法院审判业务庭的改革。在法院内部审判与行政分立之后,还应对审判业务庭进行改革。现行的审判业务庭除承担审判任务外,也承担着大量的行政管理事务,如庭内法官考评等。大量的庭内行政事务,占用了法官大量的审判时间,使庭长、副庭长等审判经验丰富的法官无法专心审理案件,大大降低了审判效率。而且,审判业务庭也被“异化”成为一个个“行政部门”,庭长领导庭内法官的工作,并对庭内法官进行考评。在“行政化”的审判业务庭中,庭长拥有绝对权威,法官之间的独立、平等关系被打破,这违背了审判权行使的基本规律。因此,为了突出法院以审判为中心,有必要弱化审判业务庭的行政色彩。庭长与其他法官平等、独立行使审判权。除此之外,庭长没有其他的行政性权力。特别是庭长不应享有考评其他法官的权力,否则,法官之间的平等关系将不复存在。

第三,法院行政部门的改革。法院行政部门纷繁复杂,职能重叠,因此,需要整合相关部门以保障法院审判工作的高效进行。在我国各级法院内部,除了设立《人民法院组织法》规定的“审判庭”之外,还设置了人事、政工、纪检、监察、事务、培训、技术、装备、法警等与审判业务相关或者不相关的内部行政管理组织机构。严格来讲,只有人事、事务、培训、装备、法警才是与具体审判业务相关的行政管理辅助机构。我们认为,在改革法院行政部门的时候,需要贯彻以下几个原则:

(1)行政部门不得干扰审判人员依法独立审判案件。我国法律规定“法院依法独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉”,其目的是保障审判权的依法独立行使,避免审判权被行政权或其他权力所干涉。但在法院内部,法院行使审判权的主要形式是合议庭。为了保证审判权的独立行使,合议庭在行使审判权时也不应受行政机关、社会团体和个人的干涉。在此,当然也包括合议庭在行使审判权时不受法院内部机构或人员的非法干涉。

(2)设立法官委员会,作为法院内部管理的最终决策机构。虽然各国在法院管理上存在不同的模式,如英德法等国家的行政型法院管理模式,拉美、欧盟国家的司法委员会型法院管理模式,美国、俄罗斯等国家的司法自治型法院管理模式。但无论哪种模式,法院内部行政管理机构都是法院不可或缺的。我国目前的法院内部行政管理模式,实际为法院院长领导并由各行政部门组成的模式,负责法院的行政事务、党政建设等。但这种管理模式是一种“行政性”的管理模式,过分强调领导(如院长、副院长、庭长、副庭长等)的作用。特别是负责法院内部有关法官考评、职务晋升、惩戒以及其他可能影响法官独立审判的行政管理,不利于实现法院内部审判与行政的彻底分离。我们认为,法官作为特殊的专业职业群体,法官管理应当采用不同于官僚体制等级的自我施加的标准和同业集体的监督的控制结构,法官的考评、监督、惩戒等是应由法院全体法官组成的法官委员会负责。此外,法官委员会可以设立案件质量评定委员会、审判业绩考评委员会、法官惩戒委员会等。

(3)法院院长有权根据本地审判的实际工作,报经最高人民法院批准后,可以增设或减少本法院的内设机构。各地由于具体情况不同,而且级别不同的法院其主要任务也不太一样,所以,赋予各级法院院长对其内设机构的部分决定权,以保障审判工作的顺利进行。

(4)完善法院行政部门工作人员晋升机制。法院行政部门工作人员只能在法院行政部门内获得升迁或调动,除获得审判员资格外,不得流动到审判业务庭中。法院审判、行政部门分开的核心,就是人员的分离。所以,有必要严格限制法院行政部门与审判业务部门的人员流动。

第四,执行机构的改革。我们认为,应将执行机构剥离出法院,交由司法行政部门统一负责执行工作。将法院执行机构剥离出法院的主要考量在于审执分立。1982年民事诉讼法确立了“审执合一”的模式,审判机关既审理案件,又执行案件。这种模式的最大弊端就是“审执不分”,导致了执行权的滥用。1991年修改民事诉讼法,改变了合一制模式,推行审执分立制度,在法院内部增加了一个专司执行之职的执行庭。但是,这一改革并不彻底,执行庭仍然在行使执行权,“执行难”、“执行乱”的问题仍然没有解决。因此,2001年,最高人民法院改“执行庭”为“执行局”,并加强上级执行机构对下级执行机构的直接领导,实现执行裁判权和执行实施权的“两权分离”。从执行局的发展趋势来看,执行局与法院渐行渐远,并强化执行局上级对下级的行政领导关系。所以,法院也不宜保留执行机构,而应交由司法行政部门统一负责执行工作。

2.完善法官编制配备制度

目前我国法律规定的是法院编制,而非法官编制。上文论述了这种统一的法院编制带来的问题。我们认为,完善法院编制配备制度需要从以下几个方面进行:

第一,应由法律规定法院法官编制。《法官法》第50条规定:“最高人民法院根据审判工作需要,会同有关部门制定各级人民法院的法官在人员编制内员额比例的办法。”据周道鸾教授考证,该条在《法官法修正案(草案)》中却规定为,“最高人民法院根据审判工作需要,确定各级法院法官的编制。”[7]对比《草案》与《法官法》的规定发现,《法官法》中并未吸收《草案》中“确定法官编制”的规定。我们认为,这是值得进一步研究的。查阅世界主要法治国家的立法例,法律大都规定了各级和各类法院法官的职数。以最高法院为例,美国联邦最高法院有9名大法官,巴西联邦最高法院有11名大法官,日本最高裁判所有15名大法官,韩国大法院有11名大法官。《司法独立最低标准》规定:“最高法院法官之名额应严加限制,除立法机关外不得变更。”[7]法院是行使国家审判权的机关,而法官是行使国家审判权的具体个体,理应由国家来确定法院的法官编制。由法律确定法官编制,也有利于保障法官职位的稳定性。所以,我们认为,法律应明确规定各级法院的法官编制。考虑到不同地区的法院审判工作量差异较大,法律在确定各级法院法官编制时,可以将其规定为一个范围。

第二,确定法官编制的方法。我国目前法院编制缺乏灵活性,对法院工作量的反应非常不敏感,导致很多法院缺编十分严重。那么,如何确定科学的法官定编方法呢?有的学者认为,确定法院编制时,应当考虑中国国情、审判工作量的大小、辖区面积和人口的多少、社会经济和文化发展水平的高低、法院现有编制人员的分布情况、合议庭和审判长的数量,等等[7]。还有的学者认为,除考虑人口因素和案件数量外,还应当考虑法院设置、诉讼程序以及《法官法》等的影响[8]。还有的学者认为,对某一个具体的法院而言,需要多少名法官主要取决于两个因素:一是法院年受理案件数,二是法官的年办案数[9]。我们认为,在确定法官编制的时候,当然应当考虑法院辖区的案件数量、辖区人口和范围以及法官的年办案数量,但也应考虑各级法院的不同任务,合理确定各级法院法官的编制。首先,在一般情况下,如果不考虑其他因素,确定法官员额通常应当以每个法官所能承担的工作量为前提,而法官工作量的直接量化形式就是案件的数量。因此,案件数量是确定法官编制的一个硬指标。其次,也应考虑各级法院的任务。基层法院和中级法院的主要任务是审理一审案件,绝大部分的案件都发生在上述两级法院。所以,上述两级法院的法官数量应大幅度扩充。高级法院和最高法院承担的一审任务较轻,但承担着较重的二审案件以及对下级法院的审判监督任务。所以,可以适当缩小法官的比例,适当扩大法院行政部门人员的数量,如研究室等。综上所述,在分配法官编制的时候,各级法院的法官大体上应与各级法院受理案件的数量成正比。如在韩国,由于地方法院的法官工作量远大于高等法院和大法院,因此地方法院的法官配备也远多于高等法院和大法院。截至到2008年4月1日,韩国地方法院共有法官1898人,占全体法官总数的81%,高等法院共有法官316人,占全体法官总数的13%;大法院有大法官13人,裁判研究官80人,共93人,仅占全体法官总数的4%。其余的法官在司法研修院担任教职[10]。

第三,完善法官助理制度。上文提出我国法院应建立审判与行政分离的体制,法官专司审判,而法院行政人员辅助审判工作的进行。现代法院体制中,由于法官的数额一般较为确定,增加编制比较困难。但是,案件数量却不断增加,因此,为了保证法院审判工作的顺利进行,有必要完善法院的司法辅助人员设置。不论是大陆法系还是英美法系国家,在法院都有类似于法官助理的从事审判辅助性工作的人员。如在美国,联邦最高法院每个大法官可以有3名法律助理、2名秘书;上诉法院法官可以有1至3名法律助理、2名秘书;地区法院法官可以有2名法律助理、1名秘书,还有法庭助理。在德国,承担法官助理职责的是各级法院的司法公务员,如柏林三级法院有司法公务员700名;慕尼黑高级法院有司法公务员285名;联邦最高法院有司法公务员73名[11]。我国自2004年试点推行“法官助理”制度,截至2008年底,西部基层法院共有法官助理3725名,全国共有4725名。但由于法律规定的缺失,法官助理制度在实践中的做法也极不统一。我们认为,完善法官助理制度主要从以下几个方面来进行:首先,明确法官助理没有审判权。“助理法官”与“助理审判员”不同。《法官法》规定的“助理审判员”,属于“法官”的范畴,可以行使审判权。但法官助理是从事审判业务的辅助人员,在法官领导、指导下开展工作,并对法官负责。根据有关学者的论述,法官助理,其主要职责是为法官审理案件提供直接的帮助,如草拟法律文书、查询相关法律资料或案例、完成法官交办的其他工作等[9]。因此,法官助理不享有审判权。其次,法官助理来源比较广泛,可以是法院编制内部的人员,也可以是法院聘任的工作人员。由于法官助理并不需要特别的要求,其来源可以更为广泛。最后,每名法官应当根据案件审判量配备一定的助理。如果法官审判工作量比较重,就可以配置较多的法官助理;如果法官审判任务相对较轻,可以配置较少的法官助理,甚至可以不配置法官助理。所以,究竟配几名法官助理,应根据法官的具体情况灵活配置。“法官—法官助理—书记员”模式,也是现代法院审判组织的一般模式。其中,法官专司审判,法官助理负责审查材料、准备资料、草拟文件等各项辅助性工作,书记员负责法庭记录和卷宗整理。

3.完善法官流动机制

第一,废除法院及法官行政级别。依据我国《公务员法》的规定,法官属于公务员序列。在司法实践中,法官也被作为普通公务员进行管理,如法官行政级别的设置、法官的考评等。但法院及法官行政级别设置④,是法院行政化的又一表现。行政化的法院及法官,导致法官在工作中不断追求更高的行政级别,因为更高的行政级别意味着更好的待遇和更大的权力。而法官这种追求更高行政级别的冲动,容易成为有关机关或个人控制法院、法官的工具,违背了法院作为超然、中立的裁判者的定位。我国《法官法》规定法官的等级分为十二级,法官等级的确定以法官所任职务、德才表现、业务水平、审判工作实绩和工作年限为依据。从上述规定来看,《法官法》规定的法官等级的评定及晋升,仍然摆脱不了“行政化”的色彩,以法官所任职务作为依据之一,这依然会诱发法官追逐法院职务的冲动。为了彻底杜绝法官谋求行政职务的冲动而有损其公正、独立、中立之地位,我们认为,应当废除法院及法官的行政级别。具体来说,法官级别仅根据法官等级进行划分。但我国将法官等级划分为十二级的做法过于繁琐,等级也过于森严,不利于法官积极性的提高。法官等级可以进一步精简,可根据法院级别的不同而划分为不同的级别,将最高人民法院的法官定为大法官,高级人民法院的法官定为高级法官,中级人民法院的法官定为中级法官,基层人民法院的法官定为初级法官。

第二,完善上级法官选任法官的途径。完善上级法院选任法官的途径,是废除法院及法官行政级别的前提条件。目前,上级法院选任法官的途径主要有从下级法院法官中遴选、公开招考、调任等途径。由于上级法院往往意味着更好的发展、更高的待遇,所以对下级法院的法官或者有志于做法官的法学学子非常有吸引力,这大大加剧了下级法院特别是基层法院的“人才荒”。为了下级法院留住法官,我们认为,法院法官必须通过基层法院进行招考,其后再从基层法院逐级向上发展,直至最高人民法院的大法官。当前,国家也注意到这一问题,如国家公开招考的中央公务员中要求有基层工作经验的比例正在逐步扩大,上级法院从下级法院法官中遴选法官的机制也不断得到加强。韩国法院“同一起点,相同发展”的法官发展机制,值得我国在改革法官选任时参考。在韩国,法官从司法研修院毕业后均进入地区法院,也就是所谓基层法院,此后的发展道路都是从基层的地区法院逐级向上发展,从独任法官到部长法官(审判长),从地区法院法官到高等法院法官,直至大法院的大法官。现任大法院长李荣勋即是从大田地方法院法官开始自己的法官生涯的[10]。试想,如果法院招考法官后,有的到基层法院,有的一步到位到最高法院,大家起点虽然相同,但此后发展道路迥异,就难免会产生择院冲动,唯恐避基层法院不及,这样又怎能为下级法院特别是基层法院留住法官呢?

注释:

①我国于1986年10月6日成立全国第一个中级人民法院行政审判庭和第一个基层人民法院行政审判庭,于1988年10月4日成立最高人民法院行政审判庭,至1990年全国行政审判工作会议之后,全国所有的高级人民法院,99%的中级人民法院,及91%的基层人民法院都设立了行政审判庭。资料来源:刘思达《法律移植与合法性冲突——现代性语境下的中国基层司法》,载《社会学研究》,2005年第3期,第20~51页。

②最高人民法院知识产权审判庭为民三庭。从1993年北京市高、中级人民法院设立专门审理知识产权案件的业务庭开始,全国部分高、中级人民法院先后设立了知识产权审判庭,案件比较集中的部分基层法院也设立了知识产权审判庭。据不完全统计,全国共有14个高级法院设立了知识产权审判庭,包括北京、上海、天津、重庆、黑龙江、河北、广东、福建、江苏、四川、海南、浙江、河南、安徽;30个中级法院设立知识产权审判庭,包括北京市第一、二中院、天津市第一、二中院、上海市第一、第二中院、哈尔滨、石家庄、秦皇岛、保定、邢台、济南、烟台、青岛、成都、南京、盐城、安阳、合肥、滁州、景德镇、太原、武汉、福州、厦门、广州、深圳、佛山、汕头、海口;设立知识产权审判庭的基层法院有海淀、朝阳、浦东、黄浦等4个。

③资料来源于南昌市西湖区人民法院网站,网址http://ncxhqfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=80。

④以县人民法院为例。一般来说,县政府是处级,政府的内设一级各部门为正科级。法院和检察院为科级单位,只是一把手高配副处级。而法院副院长只是实职副科级、虚职正科级。法院内设一级部门即各业务庭室却是股级。还有很多的庭长什么行政级别也没有。

[1]游伟.解法院“案多人少”之困有待法院自身“调结构”[EB/OL].(2010-03-15)[2010-04-09].http://news.163.com/10/0315/09/61QD4FJ1000146BB.html.

[2]李敏,廖小清,张兴平.浙江法官人均办案数全国第一白加黑现象普遍[EB/OL].(2009-10-27)[2010-04-09].http://www.zaobao.com/zhejiang/2009/10/zhejiang091027k.htm.

[3]伍玉联.法官一年审多少案子[EB/OL].(2008-09-11)[2010-04-11].http://www.chinalawedu.com/news/16900/178/2008/9/ji46703952193980021829-0.htm.

[4]艾佳慧.司法知识与法官流动——一种基于实证的分析[J].法制与社会发展,2006(4).

[5]孙业群.法院司法行政事务管理权研究[J].中国司法,2004(7).

[6]杨雄.法院内部组织制度改革研究[J].社会科学家,2007(2).

[7]周道鸾.关于确立法官员额制度的思考[J].法律适用,2004(8).

[8]许前飞.建立中国法官定额制度若干问题研究[J].法学评论,2003(3).

[9]詹建红.法官编制的确定与司法辅助人员的设置[J].法商研究,2006(1).

[10]曹士兵.案多人少的韩国法院[J].人民司法,2009(1).

[11]周道鸾.外国法院组织与法官制度[M].北京:人民法院出版社,2000.

[责任编辑:马建平]

D 926

A

1672-6219(2011)01-0076-07

2010-09-05

高通,男,中国人民大学法学院诉讼法学博士研究生。