“文革”串联记

管志华

“文革”串联记

管志华

1966年初夏,我不足15岁,在上海一所区级重点中学(改革开放后升为上海市级重点)读初中,正紧张而有序地温课迎考,准备升入三年级。之前,报上开展有关“海瑞罢官”的大讨论,作为中学生,我们懵懵懂懂,似懂非懂,只是象征性地介入,对班里成绩拔尖、喜欢理工科的同学来说,大多数人只关心自己的学业、前途,力图在升级考试中取得好成绩。

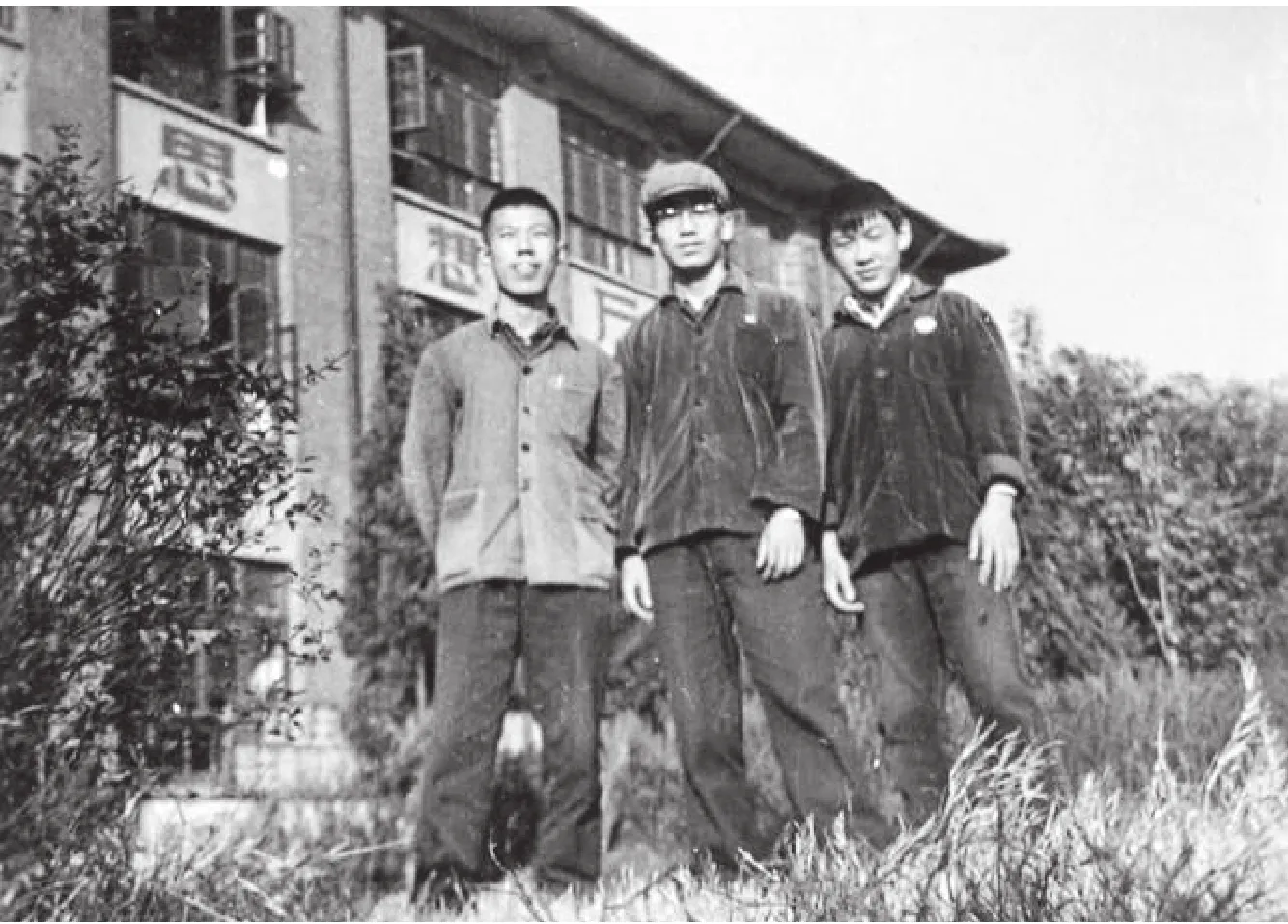

“文革”之初停课“闹革命”,作者(左一)与同学摄于学校杂草丛生的草坪

起 因

6月的一天,开展“文化大革命”的纲领性文件《中国共产党中央委员会通知》即“五·一六”通知公布,全校师生在教室里收听广播,校长作了传达,而后教导主任宣布,根据上海市委决定,取消今年的期末考试,全校师生一律参加“社会主义文化大革命”。这意味着学校将有组织、有领导地开展运动,最初定名是“社会主义文化大革命”,而不是后来的“无产阶级文化大革命”。教导主任的声音刚落,各教室响起长时间掌声。大凡做学生的对考试都有一种敬而远之的态度,既然不考试都能升级,谁不拍手称好?我们拼命鼓掌,有同学还兴奋地振臂高呼,不料这阵掌声、呼声,让我们在十年动乱中付出沉重的代价。

学校宣布决定后,各班级推举“文革”小组,其实是由班干部组成,班里的团支部起核心作用。我那时担任年级大队委员,但还未加入共青团组织,所以“文革”小组沾不上边。可能无所事事,我有点“逍遥”起来。到了暑假,我干脆到我家乡无锡找小伙伴们去玩了。不过,我挺认真地向母亲说,倘若学校有活动,尽早叫我回上海。

乐不思蜀。在无锡乡下玩过了兴,回到上海大约是8月底、9月初,一听学校里成立红卫兵组织,我责怪母亲为何不早点通知我。我兴冲冲赶到学校,班级里很少人。照例是新学期开学,同学们应该聚集上学了,但学校里说现在要搞红卫兵大串联,所以不上课。

说到红卫兵组织,最早是6月份出现于北京,顾名思义是毛泽东的红色卫兵,当时是北京中学生自发成立的一个群众组织,但被视为非法的地下组织。8月1日,毛泽东写信给清华大学附中红卫兵,认为他们的行动说明“对反动派造反有理”,向他们表示“热烈的支持”,要求他们“注意争取团结一切可以团结的人们”。毛泽东对其表示肯定和赞扬之后,红卫兵组织如星火燎原,迅速风靡全国,在社会上形成一股重要的政治力量。

8月以后,红卫兵进行了革命大串联,毛泽东支持串联活动,并在8月18日首次接见了首都红卫兵,到11月26日,毛泽东先后8次在北京接见全国各地来京的1300万师生和红卫兵。这段时间,全国停课、停产串联的人数以千万计。到了9月5日,中共中央、国务院发出通知,肯定了全国性的大串联。

我们上海中学生起初对红卫兵并无好感,我父亲曾告诉我他们单位组织“工人纠察队”到上海市委机关“保驾”,结果遭到北京来的一批红卫兵谩骂、围攻、殴打。据说这批人有数万之众,身着绿色军装,戴着红袖章,拎着流星锤似的铜扣皮带,一副横眉立目之态,辩不过“上海工人纠察队”,他们就破口大骂,甚至撒野。上海工人当然也不是吃素的,在对抗中略施小计就让北京红卫兵处下风,好在上海工人看大局、识大体,处处忍让,终未酿成工人与学生冲突的恶性事件。在父亲的叙述中,我听得一个新名词,即“保皇党”,这是北京红卫兵叫出来的,口口声声怒斥我父亲这班人是标标准准、顽固不化地“保皇”。

历史很会开玩笑。正当我反感红卫兵,纳闷“保皇党”为何物时,学校里正式成立红卫兵组织,而且要上北京大串联,受毛泽东主席的检阅,这在我少年心灵里不啻是兴奋剂。

赴 京

我被批准加入红卫兵,尽管对它不理解甚至有些许反感,但在狂热、迷信的年代,能到北京见毛主席,无疑是极大的幸福。可能我家庭出身清白,父母皆为共产党员,老师评价我“品学兼优”,所以我被一致推选为晋京代表,是时已到9月中旬。

我把这消息告诉家里,全家人都高兴,那时上海红卫兵还不兴穿绿色军装,我祖母便专为我准备一件单领学生装,我自个儿将铺盖打成背包,说走就走。至于钱钞、粮票,因为是集体串联到北京,食宿免费,还是我母亲细心,在我衣袋里偷偷地塞进了钱、票。我是到学校集合的,校长、教导主任以及不同年级的同学,排着队伍在校门口为我们送行。

至今让我印象深刻的是,北站有不少工人纠察队员排成两行,正在维持秩序,他们像老鹰护小鸡般地把我们从宝山路护送进虬江路的北站入口处。红旗招展,锣鼓喧天,他们不时喊“向红卫兵学习!向红卫兵致敬!”的口号。在北京红卫兵南下、冲击上海市委机关之时,上海工人阶级尽自己最大职责,维系上海社会的稳定,表现出他们的善意与义举。

在“文革”发端期,其实上海的社会还没有“天下大乱”,即便是我们上海首批红卫兵大串联,起码是有组织、有纪律、有领导、有秩序地进行,不像到后来几乎“乱了套”,打人、骂人比比皆是,乃至发生敲玻璃爬窗、冲击火车站等种种不良行为。

我们乘火车北上,听带队老师说,可能在9月20日前会有一批红卫兵受检阅,如此说来,我们将有幸成为第三批,因为在8月18日、8月31日毛泽东接见过两批。我们在车厢里热烈议论,期盼火车快快跑。一位比我高二届的高中生坐在我身边,他手里却捧着一本中医书研读,不紧不慢地说,凡事不可太高兴,说不定火车是“老黄牛”。我们讥笑他,以为他从来没坐过火车。如此说说笑笑,火车到了南京,然后火车摆渡过江,此后情况确实不妙,火车跑跑、停停,像断了气似的,要么等交会车,要么被抛入叉道。被这位高中同学说中了,我们是坐着“老黄牛”到北京,乘火车竟然花了三天三夜——整整72个小时。

进京是深夜时分。我们这支队伍约有二百来号人,下了火车立马夜里急行军,在偌大的北京城里穿巷走街,来到地坛公园住处安顿下来。所谓安顿,实际是住在公园里用茅草搭建的大棚屋,地上铺着稻草,我们将自己所带的背包解开,我倒头就睡熟了。待我睁开双眼,发现满屋漏风,还有沙子铺洒在铺盖上。趁时观察周围环境,呵,这地方真大,红卫兵也真多,一间间大棚屋几乎占据整个地坛公园的闲散空间。后来得知,随着大串联浪潮的高涨,来京串联、要求毛主席接见的红卫兵,从各地四面八方涌进了首都。来势之猛,人数之多,再加上衣食住行全部免费,使首都接待红卫兵的工作实在是到了难以应付的地步。我们尚属幸运,地坛公园是北京市级机关的接待点,有专人对口,除了早晚餐,中午还供应两只馒头。

突然接到通知,说9月15日将有重要行动,尽管老师秘而不宣,但大家心里明白,虽然可以自由活动,但大家都不愿乱跑,怕万一有什么变更而错过机缘,所以我们都在大棚屋的营房里休息。第二天正是15日,天刚亮,我们匆匆吃了清汤般的小米粥,再加两只实心馒头,后又发了三只,说是干粮。很快,队伍出发,大概跑了两个时辰,我们被排到东长安街东单的位置上,这时,我看到满街都是红袖章、绿军装,加上各种五颜六色的队旗,以及猎猎飘拂的红旗,口号声、歌声此起彼伏,场面壮观。

我们耐心地等候,好像一点也不渴不饿,到底是什么支撑,我至今未得其解。近10个小时的等待,而且待在原地,坐在自己的背包上,任凭秋阳晒、风沙刮。到了下午5点多,从西面闻听一阵“毛主席万岁”的口号声,我定神远望,好像有一批车队开过来,啊,毛主席来了,我们很多人纷纷站起来,禁不住高呼起来。我那时年龄小、个子矮,所以被排在最前,且在弯道,占尽“天时、地利”,我再细看,毛泽东坐在绿色敞篷吉普车里,大概不到5米,他穿着绿色军大衣猛然站立起来,在我的眼光里,毛泽东确实身材魁梧,气度不凡,他向我们微微招手,神态安详,眼光炯炯。大概车队到了弯道,行驶速度放慢,毛泽东的形态看得更清楚,我惊喜之余,立刻跟着口号声浪呼喊起来。

在车队行驶时,我也见到了林彪、周恩来等,他们也是乘敞篷吉普车检阅、接见长安大街红卫兵。而刘少奇、邓小平以及陈毅等,我记得他们是各自坐在小卧车里参加这次接见。在我印象里,我瞥见坐在小卧车里的刘少奇,脸色苍白,心事很重,丝毫没有笑容;而陈毅也失却往日“将军外交家”风采,从他的神情看,满脸不开心。

出 事

四十五年过去了,我回想这一幕,似有沉重的反思。说实话,开始我对大串联抱以浓烈兴趣,受毛泽东接见后,几乎天天跑去大学学府看、抄大字报,后有件事让我有点不自在。那天,回到天安门广场,突然看到城墙上出现“打倒刘少奇”的标语,这可是反动标语,我们外地红卫兵以及周围的革命群众要扭送这批刷标语的人进派出所,谁知对方根本不买帐,竟然与我们动武。我个子小,赶紧叫上警察,但他们好像无可奈何,袖手旁观。终于有个警察出面制止,这批人才悻悻然,还恶狠狠地骂道:“狗崽子”“保皇党”!我回到营房,向大家报告这样的奇遇,同时赶紧写信给父亲,告诉他天安门出现如此怪事,我还天真地询问父亲:我们算“保皇党”么?父亲如何回答,我忘却了,唯一记得的是:孩子你不要多待了,给你寄出10元钱,赶快回吧!那是快过国庆节了,我还想“赖”在北京,但疲于奔命,一日夜里大风将我们的大棚屋顶的茅草掀掉,真正弄成“天当窗,地当床,两眼汪汪想家乡”。由于受凉,加上水土不服,我生病了,吃了几天病号饭,终于告别北京,结束了这次大串联之行。

回到上海也是深夜,一到家我猛然敲门,是我妈妈开的门,我连脸、脚都未洗,赶紧上床睡,到第二天才知道,妈妈一宿未睡,原来,她整夜为我捉满身捎回的虱子。

(作者为《人民日报》上海分社记者)

责任编辑 张 鑫