萧统音乐观与《文选》乐府诗

李 娜

长期以来,学界对萧统音乐观念的认识一直以《梁书·萧统传》所载作出判断,即萧统不好乐;谈到《文选》乐府诗的选录则多从文学的角度来探讨,认为萧统等人多注重以文学标准来衡量,较少论及《文选》乐府诗所包含之音乐寓意。然而,萧统毕竟生于帝王之家,钟鸣鼎食的生活环境以及梁代宫廷整体好乐之风都是他受到音乐熏陶的有利条件,但萧统为何不像萧氏家族其他成员那样流连沉溺于丝竹之乐?乐府本身兼具音乐和文学双重意义,《文选》乐府诗之选录在文学旨趣之外又与萧统之音乐观念有着怎样的联系?事实上,通过对萧统本人诗文以及相关音乐文献的分析,可以发现萧统对音乐远不止于拒绝和排斥,他对不同音乐的态度也有所区别。正是这种多层次的音乐观念对《文选》乐府诗的选录产生了深刻影响,而《文选》乐府诗也从多个角度体现了萧统的乐府观。

一、萧统音乐观阐微

萧统音乐观的形成与梁代浓厚的礼乐政治氛围、晋宋以来崇尚自然的文化风气、以及萧统自身的政治处境渊源极深。

梁代立国之初,梁武帝崇尚礼乐教化,意欲恢复古乐:

“夫声音之道,与政通矣,所以移风易俗,明贵辨贱。而《韶》、《濩》之称空传,《咸》、《英》之实靡托,魏晋以来,陵替滋甚。遂使雅郑混淆,钟石斯谬,天人缺九变之节,朝宴失四悬之仪。朕昧旦坐朝,思求厥旨,而旧事匪存,未获厘正,寤寐有怀,所为叹息。卿等学术通明,可陈其所见。”于是散骑常侍、尚书仆射沈约奏答曰:“……而乐书沦亡,寻案无所。宜选诸生,分令寻讨经史百家,凡乐事无小大,皆别纂录。乃委一旧学,撰为乐书,以起千载绝文,以定大梁之乐。使《五英》怀惭,《六茎》兴愧。”①

可见梁代礼乐制作的目标不止是恢复古乐,而是超越《五英》、《六茎》等古乐。②此后,梁武帝亲自制定了梁乐十二律,乐官在此基础上制定了梁代雅乐。《隋书·乐志》对梁律评价甚高,宣称其合于《周礼》所载之古律。③可见梁武帝不仅全盘接受《乐记》之礼乐教化思想,并据此制定出完备的礼乐制度,为充分发挥音乐“移风易俗,明贵辨贱”的社会作用确实作出了实际努力。相应于此,东宫太子的礼仪用乐和音乐教育自然也是重中之重:

天监四年,掌宾礼贺玚,请议皇太子元会出入所奏。帝命别制养德之乐。玚谓宜名《元雅》,迎送二傅亦同用之。取《礼》“一有元良,万国以贞”之义。明山宾、严植之及徐勉等,以为周有九《夏》,梁有十二《雅》。此并则天数,为一代之曲。今加一雅,便成十三。玚又疑东宫所奏舞,帝下其议。玚以为,天子为乐,以赏诸侯之有德者。观其舞,知其德。况皇储养德春宫,式瞻攸属,谓宜备《大壮》、《大观》二舞,以宣文武之德。帝从之。于是改皇太子乐为《元贞》,奏二舞。是时礼乐制度,粲然有序。④

梁武帝不仅特别为太子制作礼乐,还赐予其《大壮》、《大观》二舞,在满足礼仪之需的同时,更可实现对太子的道德教育。在这种浓重的礼乐教育的氛围之中,萧统本人深受正统的礼乐思想影响,尊崇雅乐,对礼乐之事极为谨慎和重视。如《绝东宫傍议》载萧统命东宫官员详细讨论“慕悼”期间是否使用铙歌礼乐一事,便可见昭明于礼乐制度之审慎。⑤此外,萧统还以梁武帝所制之笛之十二律,命名己作《锦带书十二月启》:《太簇正月》、《夹钟二月》、《姑洗三月》、《中吕四月》、《蕤宾五月》、《林钟六月》、《夷则七月》、《南吕八月》、《无射九月》、《应钟十月》、《黄钟十一月》、《大吕十二月》,其中对自然节气的描写体现了雅乐文化所蕴含的音乐、自然与人的和谐之道,表现出萧统对雅乐文化的积极响应,如《姑洗三月》:

伏以景逼徂春,时临变节。啼莺出谷,争传求友之音;翔蕊飞林,竞散佳人之靥。鲁游碧沼,疑呈远道之书;燕语雕梁,恍对幽闺之语。鹤带云而成盖,遥笼大夫之松。虹跨涧以成桥,远现美人之影。

再如《蕤宾五月》:

麦陇移秋,桑律渐暮。莲花泛水,艳如越女之腮;菽叶漂风,影乱秦台之镜。炎风以之扇户,暑气於是盈楼。⑥

此两篇分别写三月和五月,其中对每个月相应节气以及自然风物的应时应季的变化描写细致入微,与雅乐文化“大乐与天地同和”《礼记·乐记》)的自然文化观念相呼应。可知,萧统的音乐观念与雅乐文化所寓自然和谐之道达到高度一致。

在此种文化心态影响之下,萧统并未如梁代其他皇室成员一样迷恋俗乐,也就是当时所流行的清商乐吴声、西曲,据《梁书·萧统传》:

尝泛舟后池,番禺侯轨盛称“此中宜奏女乐。”太子不答,咏左思《招隐诗》曰:“何必丝与竹,山水有清音。”侯惭而止。出宫二十余年,不畜声乐。少时,敕赐太乐女妓一部,略非所好。⑦

细读这段文字,可以发现番禹侯萧轨所言女乐”和梁武帝所赐“太乐女妓”皆指从事歌舞音乐表演的女子,其所表演的乐舞多为宴享娱乐之用。就齐梁时宫廷音乐的流行状况来看,这些女乐主要表演的当为南方音乐吴声、西曲,后世并称之清商乐,可见萧统不喜好的仅仅是音乐中最娱乐化的一种。

但清商乐乃梁武帝之衷爱,他曾亲自改制上云乐》、《江南弄》等清商曲,萧纲、萧绎兄弟都曾为这些乐曲制作歌诗,萧统作为储君对于君父之好怎敢有所不附?⑧而且从萧统本人的诗作中也可发现,萧统对当时的流行音乐并非全然不喜,如《初学记》载昭明太子《林下作妓》一诗:

炎光向夕敛,徙宴临前池。泉将影相得,花与面相宜。篪声如鸟哢,舞袖写风枝。欢乐不知醉,千秋长若斯。⑨

诗中不仅描写了舞伎的容颜和舞姿以及音乐之优美动听,还着意描摹他对这种欢乐的满足。其中“篪声如鸟哢”一句特别值得注意,篪”乃是一种竹制乐器,近似于笛,产生于上古时代,六朝时期乃是清商乐吴声的主要乐器之一。《古今乐录》曰:“吴声歌旧器有篪、箜篌、琵琶,令有笙、筝。⑩可知,此时昭明太子所沉醉的正是齐梁时之流行音乐——吴声歌。此诗名为《林下作妓》,其中之舞伎当为前文所言之“太乐女妓”,即隶属于宫廷娱乐机构的舞伎。从诗中字句不难看出,面对如此声色享受,萧统亦非完全不为所动。此外,萧统《咏弹筝人》亦言及清商乐:

故筝犹可惜,应度几人边。尘多涩移柱,风燥脆调弦。还作《三洲曲》,谁念九重泉。

此诗之题所言“筝”亦为清商乐之重要乐器,诗中所言《三洲曲》乃当时清商乐西曲中之盛行曲目,多作女子愁别相思之语,《古今乐录》详载此曲:“《三洲歌》者,商客数游巴陵三江口往还,因共作此歌。其旧辞云:啼将别共来。’梁天监十一年,武帝于乐寿殿道义竟留十大德法师设乐,敕人人有问,引经奉答。次问法云:‘闻法师善解音律,此歌何如?’法云奉答:‘天乐绝妙,非肤浅所闻。愚谓古辞过质,未审可改以不?’敕云:‘如法师语音。’法云曰:‘应欢会而有别离,啼将别可改为欢将乐,故歌。’歌和云:‘三洲断江口,水从窈窕河傍流。欢将乐,共来长相思。’旧舞十六人,梁八人。”⑪

据此来看,《三洲曲》在梁代前就已产生,为梁武帝所衷爱,因而流行于宫廷中。综合这两首诗歌可知,萧统对当时流行的俗乐——清商乐并非一无所知,甚至从《咏弹筝人》中对《三洲曲》曲名的自如使用来看,萧统对清商乐还是相当熟悉的。可见,虽然萧统多次流露自己不爱女乐,并不表示他否认清商乐的美感,而是由于其浓重的礼乐观念使其对音乐持有严肃态度,因而无法认同仅意味着娱乐的清商俗乐,故而对其有所排斥。

在深受礼乐政治影响之外,萧统的对俗乐的态度尚有更深层次的原因。

晋宋以来崇尚自然的文化风气对萧统的思想有着深刻影响,出于对晋宋名士自然观的景仰和追摹,他视清商丝竹之娱为一种俗务,一种较低层次的快乐,如《与何胤书》:

方今朱明受谢,清风戒寒,想摄养得宜,与时休适,耽精义、味玄理、息嚣尘,玩泉石、激扬硕学,诱接后进,志与秋天竞高,理与春泉争溢,乐可言乎?岂与口厌刍豢,耳聆丝竹之娱者同年而语哉?⑫

由上文看来,相比丝竹之乐,萧统更爱游赏山水,纵情于文化和自然交融之际所带来的精神愉悦,他的这种论调在《世说新语》中很容易找到其渊源:

诸名士共至洛水戏。还,乐令问王夷甫曰:“今日戏乐乎?”王曰:“裴仆射善谈名理,混混有雅致;张茂先论《史》、《汉》,靡靡可听;我与王安丰说延陵、子房,亦超超玄著。”⑬

可见,萧统对游赏山水、玄谈论道生活方式的向往乃是源自于对晋宋以来名士之风的欣赏,这种文化追求也正是他不同于萧氏家族其他成员甚喜清商乐的根本所在。

其次,出于对自身政治处境的担忧,萧统不敢沉溺于声乐享受,尤其是在“蜡鹅”事件后,为梁武帝所误解,使萧统对自己政治前途极度担忧,甚至怀抱绝世出尘之想。萧统的另一篇名作——《陶渊明集序》对此有深刻阐述。

在序文中时时流露出对自身处境充满危机感——“何倚伏之难量,亦庆吊之相及”。对于政治斗争的风云变幻充满忧虑,对于追名逐利终而丧命之辈的命运满是哀叹,这些都表明萧统深恐自己处于政治斗争中心难以自保,故而一篇之中屡致出世之意。若非对自己的政治命运担忧至极,身为储君的萧统又怎会作如是语?可知此文虽为激赏渊明而作,但其文之主体为萧统自己人生命运之剖白。⑭

此文亦提及音乐:“齐讴赵女之娱,八珍九鼎之食,结驷连骑之荣,侈袂执圭之贵,乐既乐矣,忧亦随之。”这更表明萧统绝非不知女乐之乐,而是出于政治忧患刻意与之保持距离。

综上,萧统深受礼乐文化教育,对于雅乐以及雅乐文化极为重视。对于俗乐,萧统则持谨慎态度,这是出于萧统的礼乐观念、崇尚自然的人生观和政治忧患意识三种心态的共同影响,并非由于萧统完全不能接受俗乐之美感。可见,萧统的音乐观与其《文选》中所体现的“崇雅黜俗”的文学观步调一致。而作为与音乐紧密联系的文学体裁,乐府诗歌也同时具有深厚的音乐意义,历代文人创作或辑选乐府诗歌也都在不同程度上体现了自己的音乐文化观念,相应于此,《文选》乐府诗歌之选录必定也与萧统的“崇雅”之音乐观念渊源颇深。

二、萧统音乐观对《文选》乐府诗的影响

有关《文选》乐府诗以及其中涉及的萧统本人的文学观,学界已有多人做出精当述论,公认萧统选录乐府诗的标准以“沉思”、“翰藻”为主,与《文选》整体的选录标准特别是乐府之外其他诗类保持一致,而《文选》之乐府诗的音乐意义尚有待于深入辨析。

(一)《文选》乐府诗入乐之篇

《文选》所选诗歌分为献诗、公宴、祖饯、咏史、百一、游仙、招隐、游览、咏怀、哀伤、赠答、行旅、军戎、郊庙、乐府、挽歌、杂歌、杂诗、杂拟等19类,其中和音乐相关的有郊庙、乐府、挽歌、杂歌四类。再对比《文选》赋的分类,共有京都、郊祀、耕藉、畋猎、纪行、游览、宫殿、江海、物色、鸟兽、志、哀伤、论文、音乐、情等13类,其中音乐赋是以音乐为内容的赋作。由此可看出萧统选赋选诗之时皆注意到这两种文体中和音乐相关的内容,其对“乐府”的定位也是从文学和音乐两个角度入手的:首先,他承认乐府作为一种诗体的独立性,将其单列为一类;其次,萧统突出了乐府音乐作为官方宴享用乐的独特美感,既非郊祀之肃穆,又非挽歌之哀戚及杂歌之随兴而发。

事实上,详查相关音乐文献可以发现《文选》乐府诗中除古辞4首外,还有相当一部分是曾经入乐演唱的。据《宋书·乐志》载,魏武帝《短歌行》、《苦寒行》,文帝《燕歌行》、《善哉行》,曹植《箜篌引》等5首均为入乐之作。⑮石崇《王明君词》、谢朓《入朝曲》亦为可歌之诗,《乐府古题要解》和《乐府诗集》分别对此二曲有记载:

石崇有妓曰绿珠,善歌舞。以此曲教之,而自制《王明君歌》,其文悲雅,“我本汉家子”是也。⑯

齐永明八年,谢朓奉镇西随王教於荆州道中作:一曰《元会曲》,二曰《郊祀曲》,三曰《钧天曲》,四曰《入朝曲》,五曰《出藩曲》,六曰《校猎曲》,七曰《从戎曲》,八曰《送远曲》,九曰《登山曲》,十曰《泛水曲》。《钧天》已上三曲颂帝功,《校猎》已上三曲颂藩德。⑰

可知,石崇之《王明君词》曾为其妓绿珠所歌,而《入朝曲》本为颂齐随王萧诞所作之鼓吹曲词,二诗皆入乐。

此外,乐府诗所选录曹植《白马篇》、《美女篇》、《名都篇》三篇亦为入乐之作。考之《文选》李善注,此三篇均有解题:

《歌录》曰:美女篇,齐瑟行也。

《歌录》曰:白马篇,齐瑟行也。

《歌录》曰:名都篇,齐瑟行也。⑱

李善所引《歌录》乃是成书于西晋至南朝宋时期的一部记录乐府音乐的典籍,见载于《隋书·经籍志》,唐末宋初时亡佚,今有清人王谟辑本。⑲根据《歌录》的记载,曹植这三首诗同为《齐瑟行》曲之歌词。《乐府诗集》将《齐瑟行》归为杂曲,并对此有进一步解释:

《歌录》曰:“《名都》、《美女》、《白马》,并齐瑟行》也。曹植《名都篇》曰:‘名都多妖女。’美女篇》曰:‘美女妖且闲。’《白马篇》曰:‘白马饰金羁。’皆以首句名篇,犹《艳歌罗敷行》有日出东南隅篇》,《豫章行》有《鸳鸯篇》是也。⑳

结合《歌录》和《乐府诗集》可知,曹植这三首诗皆入于《齐瑟行》,乃《齐瑟行》唱词的不同篇章。而《齐瑟行》并非相和歌、清商三调之类的朝廷宴享用乐,大约仅为曹植封地山东一带的地方音乐,影响范围较小,致使后人对此三首诗入乐与否存有疑义。

综上可知,《文选》乐府上半部分共有14首诗入乐之作;而下半部分所录陆机乐府诗17首、鲍照乐府诗8首、以及谢灵运《会吟行》,计26首无法确定是否入乐。由此,《文选》乐府诗可以分为入乐和不入乐两类。可见,萧统对乐府诗与音乐的紧密联系有着明确的认识。

(二)《文选》乐府诗的音乐史意义

《文选》录乐府诗共40首,其中实际包含了36个乐府曲题,这些乐府古曲大部分为曹魏时期所流行的中原音乐——相和曲和清商三调。根据《古今乐录》对《元嘉正声技录》、《大明宴乐技录》的记载可知《文选》中录三调曲题有:

?

此外,《文选》所录相和四引之《箜篌引》曹植),吟叹曲之《王明君词》(石季伦)、《东武吟》(鲍照)、楚调曲《白头吟》(鲍照)亦见载于元嘉正声技录》、《大明宴乐技录》。《文选》乐府诗所录三调曲题诗作以及相和四引、楚调曲和吟叹曲之歌诗共有24首,为数过半。可见萧统选录乐府诗时,极可能参考了上述两本著作,以此两书中之“正声”之曲为主要选录对象。而对于当时所流行之清商曲题,萧统一无所及。

那么萧统为何仅选上述相和歌、清商三调曲目?这与相和曲以及清商三调在当时的政治文化地位有着直接联系。相和歌及三调曲起于汉代,盛于曹魏。永嘉之乱时,相和歌及三调音乐流入西凉,宋孝武帝北伐辗转始得此乐,视之为正声雅乐。然而,此时中原政权南渡已久,深受南方文化浸染,对失而复得的中原音乐只是从政治角度予以重视,实际的音乐欣赏中并不多用,据《宋书·乐志》:

(宋)顺帝升明二年,尚书令王僧虔上表言之,并论三调哥曰:“臣闻《风》、《雅》之作,由来尚矣。……又今之《清商》,实由铜雀,魏氏三祖,风流可怀,京、洛相高,江左弥重。谅以金县干戚,事绝于斯。而情变听改,稍复零落,十数年间,亡者将半。自顷家竞新哇,人尚谣俗,务在噍危,不顾律纪,流宕无涯,未知所极,排斥典正,崇长烦淫。㉑

正是这种音乐审美的改变导致三调正声入南之后未能广泛流行,而演奏的减少势必导致音乐的亡佚。也正是在这种情势下,王僧虔建议“乐绪增修”。尽管宋顺帝同意王僧虔的奏议,但时隔仅一年,南朝宋的政权就被萧道成篡夺,修乐之事自然没有下文,清商三调的衰落无可逆转。至梁代,这种颓势在梁武帝大量改造南方音乐吴声和西曲的洪流中更是江河日下。《古今乐录》对照王僧虔《大明三年宴乐技录》,详细记载了正声乐曲于齐梁两代大量亡佚的情况,详见下表:

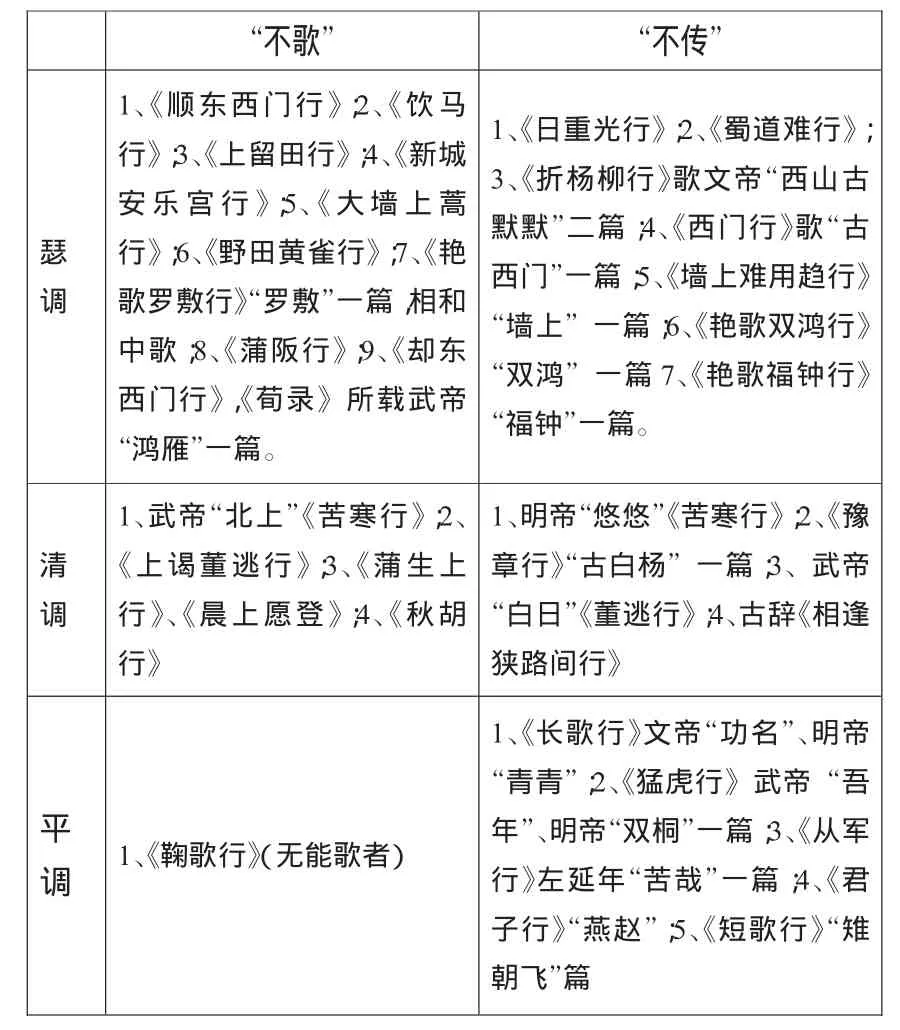

“不歌” “不传”瑟调1、《顺东西门行》;2、《饮马行》;3、《上留田行》;4、《新城安乐宫行》;5、《大墙上蒿行》;6、《野田黄雀行》;7、《艳歌罗敷行》“罗敷”一篇,相和中歌;8、《蒲阪行》;9、《却东西门行》,《荀录》所载武帝“鸿雁”一篇。1、《日重光行》;2、《蜀道难行》;3、《折杨柳行》歌文帝“西山古默默”二篇;4、《西门行》歌“古西门”一篇;5、《墙上难用趋行》“墙上”一篇;6、《艳歌双鸿行》“双鸿”一篇7、《艳歌福钟行》“福钟”一篇。清调1、武帝“北上”《苦寒行》;2、《上谒董逃行》;3、《蒲生上行》、《晨上愿登》;4、《秋胡行》1、明帝“悠悠”《苦寒行》;2、《豫章行》“古白杨”一篇;3、武帝“白日”《董逃行》;4、古辞《相逢狭路间行》平调1、《鞠歌行》(无能歌者)1、《长歌行》文帝“功名”、明帝“青青”;2、《猛虎行》武帝“吾年”、明帝“双桐”一篇;3、《从军行》左延年“苦哉”一篇;4、《君子行》“燕赵”;5、《短歌行》“雉朝飞”篇

可以看出,“失传”只是有些乐曲中的部分歌词失传,而“不歌”则有两种可能,一是这些乐曲在当时因为不受欢迎而不被歌唱,二是这些曲目的音乐和演唱方法完全失传。大明三年(459年)应是宋孝武帝刚刚收复清商三调音乐不久,此书所录应近于三调音乐之全貌,至陈释智匠撰《古今乐录》不过一百二十年左右(陈亡于587年,《古今乐录》的成书时间应早于此),上述乐曲即大量亡佚。可见,齐梁之际正是三调正声凋零之时。

在这样的音乐史背景下,再来审视萧统《文选》乐府诗的选录便可看出,《文选》大量选择清商三调歌诗,不仅意味着萧统尊重三调音乐的正声地位,还表明在新声竟起、旧乐凋零的社会环境中,萧统及其周围的文人着意保护并提倡三调音乐。可知,萧统的音乐观和文学观都与其“崇雅黜俗”的整体文化思想保持一致。

难能可贵的是,萧统还十分注意音乐的地域色彩,如《文选》所录之《齐讴行》、《吴趋行》、《会吟行》以及《出自蓟北门行》四曲即为不同地域之音乐,此四题《乐府诗集》以及《乐府古题要解》分释为:

《汉书》曰:“汉王至南郑,诸将及士卒皆歌讴思东归。”颜师古曰:“讴,齐歌也。谓齐声而歌。或曰齐地之歌。”㉒

崔豹《古今注》曰:“《吴趋行》,吴人以歌其地。㉓

《乐府解题》曰:“《会吟行》,其致与《吴趋》同。

《出自蓟北门行》,右其词与《从军行》同,而兼言及燕蓟风物及突骑悍勇之状,与《吴趋行》同也。㉔

以上四曲分别为齐地、吴地、会稽(越地)以及燕北等地之音乐,具有浓郁地域特色。可见,萧统选乐府诗,不仅注重音乐的“雅”,还兼顾到音乐的地域色彩,类于《诗经》之“国风”。可见,萧统在这区区40篇乐府诗的选录上煞费心血,使之兼有“风”“、雅”两种不同的音乐,着实令人叹绝!由此亦可知,萧统对乐府的定位还是沿袭了《诗经》所代表的音乐文学传统。

综上,萧统的音乐观深刻影响了《文选》乐府诗的选录,《文选》乐府诗也从音乐、文学、文化三个层次体现了萧统对乐府的认识:就音乐而言,萧统尊崇相和歌、清商三调等前代正声雅乐;从文学角度来说,萧统承认乐府作为一种文体的文学地位,认可文人乐府拟诗的价值;就文化定位而言,萧统承传《诗经》以来的音乐文学传统,以“风”、“雅”之义来确立乐府的文化地位。综而论之,萧统的乐府观念趋于雅正之调。较之于刘勰仅将乐府定位于先秦以来的雅乐体系,萧统对乐府的整体认识要更加现实和宽容,这对唐人乐府观念、乐府诗歌创作及研究都产生了深远的影响。㉕