罗马法拟制思维与现代知识产权制度建构

卢 鹏

(同济大学 法学院,上海 200092)

一、引 子

罗马法对现代法的影响可谓深矣,不仅深入到了术语、规范和体系——这样的“腠理血脉肠胃”之间,还深入到了思维方式——这一“骨髓”之内。

在罗马法拟制中蕴涵着法的一种独特的思维形式——拟制思维。拟制思维是一种躐等性的诗性的思维,是凭籍意志来创造的思维,是“借用”熟悉的东西比拟性地应对陌生的东西的思维,是某种非逻辑地“纳入”或“视为”的思维。例如,在市民籍拟制(fictio civitatis)中将异邦人“视为”罗马市民的思维;在自家人拟制(fictio suitatis)中将已经脱离父权的子女、被收养的子女或后生子“视为”自家继承人的思维;在拟制买卖中将赠与、抵押品的处理、设定嫁资、婚姻、收养、解放妻儿和遗嘱等统统“纳入”要式买卖(mancipatio)的思维。①按:要式买卖“mancipatio”一词,在光明日报出版社1988年版的《牛津法律大辞典》和法律出版社2003年版的《牛津法律大辞典》中,均译为“拟制买卖”。古罗马《十二铜表法》第六表[获得物、占有权法]第一条规定:“如有人缔结抵押自身或转让物件的契约,[而有五个证人及一个司秤人在场],那么当时所作的诺言不得违反。”参见由嵘等主编的《外国法制史参考资料汇编》,北京大学出版社2004年版,第129页。另可参见黄风编著:《罗马法词典》的相关词条,法律出版社2002年版。以拟制买卖婚姻(coemptio)为例来说,罗马人能诗意地在“铜块和秤”②按:要式买卖(mancipatio),又叫“铜衡买卖”,交易时由司秤执秤,买者一手持买卖标的物,一手持铜块说:“按罗马法律,此物为我所有,我以此铜块和秤买得之”,然后,以铜块击秤,将铜块交与卖者,交易完成。“铜块和秤”的击声效果,早期是为了检验铜块的成色,后来有了官验铜块和货币,“铜块和秤”就成了象征形式。的清脆声响中结婚——买得新娘子[1]。

在现代知识产权制度的建构和发展过程中,罗马法所启迪的这种拟制思维发挥了非常重要的作用。罗马法拟制创造了“无体物”这一概念,知识产权法拟制则发挥出了“无形财产”制度;③德霍斯说:“知识财产法中的抽象物是以一种法律上便宜的虚拟形式出现的。”见[奥]彼德·德霍斯著:《知识财产法哲学》,周林译,商务印书馆2008年版,第14页。[2]罗马法拟制发明了“拟制买卖”这种“扩用”方式,知识产权法拟制则发挥出了“与贸易相关的知识产权保护机制”。从思维上说,现代知识产权制度通过对传统法的财产概念、私权以及国际贸易制度的“借用”,为自己披上了舒适而坚韧的概念和制度的铠甲,从而获得了成熟而有力的法律保障。

二、从“知识”到“财产”的跳跃

在历史上,知识或智力成果,并非一开始就像财产一样被当作法律权利的客体。古希腊人曾把知识看作是一种美德,其价值主要在道德方面;培根曾把知识当作一种力量,一种权力,其价值主要在政治方面;古代中国人把知识看作一种智慧和能力,其价值主要在修身,齐家、治国、平天下的媒介。“知识财产何以被称作权利动产呢?”德霍斯自问自答道:“这与机遇、历史以及英国法律制度的内部机制有关,而并非逻辑运用所产生的结果。”①见[奥]彼德·德霍斯著:《知识财产法哲学》,周林译,商务印书馆2008年版,第30-31页。[3]这意味着,在传统的法学概念体系和法律构架内,仅仅依靠形式逻辑思维,是不可能推导出知识产权这样的概念和制度的。

法律体系的建构以及体系内的自洽,无疑是需要形式逻辑的,这主要是概念法学的领域;但法律的创制及其对社会的适应,则还需要诗性逻辑,而在这一方面,就不仅是概念法学的领域了,还是目的法学、现实主义法学或法社会学的领域。②美国学者施瓦茨说:“法律学中的现实主义,是艺术家常用的含义,而不是哲学上的意义。……法理学上的现实主义法学派坚持法律发展中的非理性、非逻辑的特点,把它们强调到了至高无上的地位。”见[美]伯纳德·施瓦茨著:《美国法律史》,王军等译,法律出版社2007年版,第228页。从内部看,知识产权法体系的建构和运行,固然是不能离开概念法学的方法的;但从外部看,知识产权概念的形成和制度的创建,则主要是目的法学、现实主义法学或法社会学的功劳。比如建造一所房子,在建造的时候建设者是自由的,一旦建成住进屋内,建设者就失去了自由,若要改建或修补,就须走出屋外。形式逻辑擅场于屋内的“生活”,这是系统构架内的运作或演算。而诗性逻辑擅长于屋外的“建设”,这是系统构架外的建造或修补。知识产权制度的建构无疑是这种双重任务要求的过程,其背后最大的社会学动力和逻辑学理念始终是:如何在既有的制度框架内,使框架外的知识或智力成果也能得到最强有力的保护。

英国法官威尔斯在米勒诉泰勒案(Millar v.Taylor,1769年)中精辟地指出,“对于任何国家而言,鼓励创作、鼓励学者努力从事研究活动都是明智之举。为达到此目的,最简单最平等的办法莫过于保障他们对其作品所拥有的财产权。”③转引自[奥]彼德·德霍斯著:《知识财产法哲学》,周林译,商务印书馆2008年版,第35页。从思维上说,专利、商标、著作等知识产权,是通过被“纳入”既存的私权概念——财产权中来加以保护的。例如,1878年保护工业产权巴黎公约的国际会议中就有观点认为:“发明人和产业上的创造人,应视其作品的权利就是财产权。”④转引自[日]吉藤幸朔著:《专利法概论》,宋永林译,科学技术文献出版社1980年版,第11页。这一“纳入”非常重要,套用欧依间?德在尔的说法,知识产权法在既有法律概念的土地上,迅速而笔直地建立起来一个知识的世界。⑤欧依间·德在尔说:专利法“在古代文化的土地上,以飞快的速度笔直地建立起来一个技术的世界。”转引自[日]吉藤幸朔著:《专利法概论》,宋永林译,科学技术文献出版社1980年版,第20-21页。

在各国宪法或私法上的财产权概念中,原本并不包括知识产权,后来才将知识产权“纳入”其中。

在英国,这种“纳入”,仅从其立法文件的名称中就能够清楚地看到。例如1735年的《雕工财产权法》(An Act for the Encouragement of the Arts of Designing,Engraving and Etching Historical and Other Prints,by Vesting the Properties thereof in Inventors and Engravers during the Time therein Mentioned)、1787年的《印花工财产权法》(An Act for the Encouragement of the Arts of Designing and Printing Linens,Cottons,Calicos and Muslins by Vesting the Properties thereof in the Designers,Printers and Proprietors for a Limited Time)、1833年的《戏剧财产权法》(An Act to Amend the Laws Relating to Dramatic Literary Property)以及1839年的《外观设计登记法》(An Act to Secure to Proprietors of Designs for Articles of Manufacture the Copyright of Such Designs for a Limited Time)等,在这些有关“智力成果”的法律文件的名称中,均有“Property”(财产或财产权)和“Proprietors”(所有权)这样的用语。而在1977年英国《专利法》第30条中则明确规定:“任何专利或专利申请案(除了属于某种诉讼中的物权之外)均属于动产,”“均可以(按有关动产的规定)转让、设质”。1988年英国《版权法》第90条也规定:“版权应当如同动产一样,依照遗嘱或依照法律进行转让。”⑥参见郑成思著:《知识产权论》(第三版),法律出版社2007年版,第25页。

这一“纳入”思维,在美国的判例中也可以清晰地看到。1978年美国第六巡回上诉法院在Panduit Corp.v.Stahlin Bros.Fibre Works,Inc.一案中说:“由专利法所保护的排除他人自由使用某人的发明的权利,与排除他人自由使用某人的汽车、庄稼或其他个人财产的权利,没有什么不同。”①Panduit Corp.v.Stahlin Bros.Fibre Works,Inc.,575F.2d 1152(6th Cir.1978).1984年美国联邦法院在William D.Ruckelshaus,Administrator,United Stated Environmental Protection Agency v.Monsanto Company一案中甚至提出政府强行要求公司公开其商业秘密的行为是否属于对“私人财产的征用”(Taking of private property)这样的问题。美国宪法第五条修正案规定:“无论何人,……不经正当法律程序,不得被剥夺生命、自由或财产。不给予公平赔偿,私有财产不得充作公用。”因此,出于健康环境等公共利益方面的考虑,在根据《联邦灭虫剂、灭真菌剂和灭鼠剂法》(The Federal Insecticide,Fungicide,and Rodenticide Act)要求相关产品公开药剂成分时,就构成了对“私人财产的征用”。②Ruckelshaus v.Monsanto Co.,467U.S.986(1984).

这一“纳入”在德国虽然要复杂一些,但其基本脉络仍然是可以触摸的。1900年的《德国民法典》第90条规定:“本法所称的物为有体物。”若仅从这一规定来看,知识财产是断然无法被“纳入”物或民法物权保护的范围的。1919年《魏玛宪法》第158条规定:“智识上之工作,著作权,发明权,美术权,同享受国家之扶持扶助。”这一规定将知识产权看作是需要由国家提供“扶持扶助”的积极权利,它与该法第153条对“所有权”这样的消极权利的保障模式显然不同。然而,这并不意味着知识财产就不能被“纳入”1949年的《德国基本法》第14条所规定的“财产”范围内。该条第1款规定:“财产和继承权受到保护。它们的内容和范围由法律决定。”这就为“纳入”开辟了道路。1971年德国宪法法院判决的“音乐教学书籍案”就是这种“纳入”的一个典型例证。几位音乐家认为1965年修正的德国《联邦版权法》相关条款侵犯了《德国基本法》第14条授予他们的财产权。宪法法院判决认为:根据财产保障,只要作者的权利并未超越公共利益的限度,作者就有权对其作品的经济价值索求补偿。③参见张千帆著:《宪法学导论:原理与应用》,法律出版社2004年版,第594页。在这里,版权保护被“纳入”基本法第14条的“财产保障”。

这一非逻辑的“纳入”或“视为”,就像罗马《关于作假的科尔内利法》(lex Cornelia de Falsariis)“扩用”适用的思路一样:原本主要适用于伪造遗嘱和贩卖假币等行为,后来也将假冒商标“纳入”其中;④参见徐国栋著:《罗马私法要论——文本与分析》,科学出版社2007年版,第157页。或者就像《泊梭拉尼亚法》(lex Pesolania)“扩用”适用的思路一样:由四腿的动物所致的损害(如马踢牛触等)可提出的牲畜损害之诉(actio de pauperie)原本是不包括狗所致的损害的——从《亚奎里法》(lex Aquilia)的牲畜概念来看,牲畜主要包括马、骡、驴、牛、羊等,甚至包括猪(因为荷马《奥德塞》中提到猪也是可以放牧的),但明确不包括狗和野兽——然而,《泊梭拉尼亚法》则将狗所致的损害也“纳入”其中。后来,鸡鸭等两腿动物所致的损害竟也被“纳入”了牲畜损害之诉的范围,尽管前面加了一个“准”(Quasi)字。⑤参见[罗马]查士丁尼著:《法学总论》第四卷第三篇《亚奎里法》(lex Aquilia)以及第四卷第九篇《四脚动物造成的损害》,张企泰译,商务印书馆1989年版,第197、223页。另参见周枏著:《罗马法原论》,商务印书馆1989年版,第797、809页。[4]这不禁令人想起《动物农场》里政治家雪球的名言:“四条腿好,两条腿坏”,至于鸟类也可纳入四条腿范围,雪球解释说,“鸟类的翅膀是推进器,而不是操纵器,因此应该看作是腿。”⑥见[英]奥威尔著:《动物农场》,傅惟慈译,北京出版社出版集团2005年版,第27页。这种“纳入”或“视为”,显然不是逻辑的而是诗性的,不是概念法学的而是目的法学、现实主义法学或法社会学的。

美国建国之父杰斐逊在《致艾萨克·麦克弗森》的一封信中说:“……对于发明的独占权利并不是基于自然权利而是由于对社会有利而授予的……”⑦见[美]杰斐逊著:《杰斐逊集》,三联书店1993年版,第1509页。知识产权与自然权利最大的区别在于:前者是法律赋予的,而后者是自然赋予的;前者是手段性的,而后者是目的本身。在美国1787年《宪法》第1条第8款第8项(版权与专利条款)中我们看到这样的规定:国会有权“对于著作家及发明家保证其作品及发明物于限定期限内之专有权利,以奖励科学与实用的技艺的进步”。在英国有关知识产权立法文件的名称中,我们经常看到这样的表述模式:“An Act for Encouraging……”或“A Bill for the better Encouragement……”(《鼓励……的法》或《为更好地鼓励……的法》),例如1690年的《鼓励从玉米中蒸馏白兰地和酒精法》(An Act for Encouraging the Distilling of Brandy and Spirits from Corn)、1798年《鼓励制作新模型和胸像以及其他物品法》(An Act for Encouraging the Art of Making New Models and Casts of Busts,and other Things Therein Mentioned)、1893年《鼓励式样和发明法案》(A Bill for the better Encouragement of the Arts Manufactures,and Securing to Individuals the Benefit of their Inventions for a Limited Time)等等。在新修正的《中华人民共和国专利法》(2009年10月1日施行)第一条[立法目的]中我们看到这样的规定:“为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。”可见,知识产权制度正是在“对社会有利”的强劲驱动下,无可阻挡地迅速建立起来的。

三、从“知识产权”到“私权”的跳跃

值得注意的是,虽然知识被纳入财产的范围,但知识产权却并未被简单地“纳入”财产权的范围,而是被“纳入”财产权和人身权两个范围。例如,2006年的《俄罗斯联邦民法典(第四部分)》第1226条规定:“承认对智力活动成果和与之相当的个别化手段(智力活动成果和个别化手段)的智力权利,智力权利包括作为财产权的专属权,而在本法典规定的情况下,还包括人身非财产权和其他权利(追续权、形象直接利用权)。”①黄道秀译:《俄罗斯联邦民法典(全译本)》,北京大学出版社2007年版,第427-428页。该法第1255条、第1303条、第1333条、第1345条、第1408条,第1448条,均分别规定了著作权、邻接权、数据库权、专利权、育种成果权以及集成电路布局设计权中的财产权利和身份权利。②然而,在同属智力成果权的生产秘密权和商标权中,却未见身份性权利的规定。以著作权为例来说,一方面是财产权,如复制权、演绎权、传播权等;另一方面又是人身权,如发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。

同样值得注意的是,发表权一方面与署名权、修改权、保护作品完整权一道同属于人身权利,另一方面却又与复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权等一道属于受限制的财产权利。③参见《中华人民共和国著作权法》(2001年修正)第10条。《中华人民共和国著作权法》(2001年修正)第20条和第21条规定:作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期限不受限制。而对于作品的发表权,公民作者的保护期为作者终生及死后五十年,法人或其他组织作者的保护期为作品首次发表后五十年。

李贽《答焦漪园》言:“第一机即是第二机,月泉和尚以婢为夫人也;第一机不是第二机,豁渠和尚以为真有第二月在天上也。”④见张凡编著:《李贽散文选注》,北京师范学院出版社1991年版,第15页。当我们将知识“纳入”财产范围的时候,这是一种“月泉和尚以婢为夫人”的诗性智慧;而当我们从知识产权分出一部分“纳入”人身权的时候,则是一种“豁渠和尚以为真有第二月在天上”的诗性智慧。当我们将专利、商标、版权、外观设计、植物新品种、商业秘密等“归入”知识财产权的麾下“统一行动”的时候,这是一种“月泉和尚以婢为夫人”的诗性智慧;而当我们将专利、商标、版权、外观设计、植物新品种、商业秘密等“分立”为不同的单元“各自为政”的时候,则是一种“豁渠和尚以为真有第二月在天上”的诗性智慧。当美国人在专利法和版权法上均规定了作者权的时候,这是一种“月泉和尚以婢为夫人”的诗性智慧;而当其在专利法上将作者权限确定给专利的实际作者,而与此同时却在版权法上保护雇主的作者权的时候,则是一种“豁渠和尚以为真有第二月在天上”的诗性智慧。⑤See Robert A.Gorman,Jone C.Ginsburg,Copyright for the Nineties,Fourth Edition,The Michie Company,Law Publishers,Charlottesville,Virginia,1993,p.246-247.可见,拟制思维与诗性思维一样,不是从概念出发,而是从目的出发;不是要使过程服从于逻辑前提,而是使其服从于社会效果;不是从固有的法律框架去推导,而是按现实的社会要求去创造。

在这种“纳入”——拟制思维的作用下,知识产权法自然成为一个“杂货店”式的法律部门。难怪梅因(在另一场合)不无愤慨地指出:“法律拟制是匀称分类的最大障碍。”⑥见[英]梅因著:《古代法》,沈景一译,商务印书馆1984年版,第16页。对于这种逻辑上的混乱结果,拟制思维当然是难辞其咎的,但更为根本的,应归罪于目的法学、现实主义法学或法社会学方面的原因。概念法学固然是不会犯这种逻辑错误的,但它短于创造,对于知识产权法要完成“在古代文化的土地上,以飞快的速度笔直地建立起来一个技术的世界”①转引自[日]吉藤幸朔著:《专利法概论》,宋永林译,科学技术文献出版社1980年版,第20-21页。这样的历史任务来讲,它显然是无能为力的。

蒙克斯韦尔(Monkswell)评论1710年《安娜女王法》(An Act for the Encouragement of Learning by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies)说:“自从第一部关于著作权的制定法于安娜女王时期通过以来,著作权法看起来就好像成了某个凶魔恶鬼的猎物,而且我们发现,当前的《著作权法》是由18个议会法律所组成,还有另一些含义不明的普通法原则……(该法律处于)光荣的混乱之中。”②转引自[奥]布拉德?谢尔曼、[英]莱昂内尔?本特利著:《现代知识产权法的演进:1760-1911英国的历程》,金海军译,北京大学出版社2006年版,第245页注[4]。这种“杂货店”特征,虽然在早期表现的更为突出一些,但在现代知识产权制度中,仍然没有实质性改变。达拉斯(Darras)嘲笑早期的知识产权法说:“如果我们为文学财产制定一部法律,就没有任何理由不应当为每一种财产都制定一部特别的法律,所以,我向你们提议制定一部针对以下各种财产的法律:在帽子上的财产、在桃子上的财产、在桃酒上的财产、在属于M.安吉斯的绿帽子上的财产。”③转引自[奥]布拉德?谢尔曼、[英]莱昂内尔?本特利著:《现代知识产权法的演进:1760-1911英国的历程》,金海军译,北京大学出版社2006年版,第89页。[5]然而,达拉斯所嘲笑的这种混乱,我们在现代知识产权法以及有关知识产权的国际公约中仍然可以普遍看到:

例如,《建立世界知识产权组织公约》(1979年修正)第2条:“‘知识产权’包括有关下列项目的权利:文学、艺术和科学作品;表演艺术家的表演以及唱片和广播节目;人类一切活动领域内的发明;科学发现;工业品外观设计;商标、服务标志以及商业名称和标志;制止不正当竞争;以及在工业、科学、文学或艺术领域内由于智力活动而产生的一切其他权利。”

再如,2008年1月1日生效的《俄罗斯联邦民法典(第四部分)》第1225条:知识产权包括:“(1)科学、文学和艺术作品;(2)电子计算机程序;(3)数据库;(4)演出;(5)音像制品;(6)无线和有线的广播、电视节目;(7)发明;(8)实用新型;(9)外观设计;(10)育种成果;(11)集成电路布局设计;(12)生产秘密(know-how);(13)商业名称;(14)商标和服务标志;(15)商品产地名称;(16)商业表识”。④黄道秀译:《俄罗斯联邦民法典(全译本)》,北京大学出版社2007年版,第427页。[6]

在上述“杂货店”式的陈列中,我们看到,各种各样的“智力成果”琳琅满目,一些似乎被信手“摆上”了知识财产的“货架”,而另一些又似乎被随手“撤下”。企图从“杂货店的货架”上找出逻辑分类的标准,显然是困难的。就像吉卜塞人的音乐一样,往往使极不相同的变化紧挨在一起。这种肆意地变奏、交叉和组合,这种“空中翻跟头”似的绝技,对于那些谨守音乐规矩的人来说,显然是“非逻辑”的,然而,它却是精神上“诗意”的显现。⑤参见[匈]弗朗茨?李斯特著:《李斯特音乐文选》之《匈牙利的吉卜塞人及其音乐》,人民音乐出版社1996年版,第150页。对于知识产权法而言,这种“杂货店”似的陈列方式在逻辑上或许是无奈的——它是由目的法学、现实主义法学或法社会学方面的原因所决定的——然而,从其纵横恣肆、⑥《历代文选》评庄子文云:“汪洋恣肆,不可捉摸,纵横排宕,光怪陆离,雄伟奇丽。”见中国人民大学语文系文学史教研室冯其庸等选注:《历代文选》之前言,中国青年出版社1962年版。颠倒崛奇⑦张戒《岁寒堂诗话》赞韩愈诗云:“大抵才气有余,故能擒能纵,颠倒崛奇,无施不可。放之则如长江大河,澜翻汹涌,滚滚不穷;收之则藏形匿影,乍出乍没,姿态横生,变怪百出。”见丁福保辑:《历代诗话续编》(上),中华书局2006年版,第458页。的思维特征看,却仿佛是庄子的文、韩愈的诗。

四、从“国际知识产权保护”到“国际贸易保护”的跳跃

将知识“纳入”财产,进而将知识产权“纳入”私权,这就为将国际知识产权保护“纳入”世界贸易保护机制,开辟了道路。而在这后一“纳入”中,美国是最积极的力量,也是最典型的代表。

将商标、专利等工业产权“纳入”贸易领域,这是容易理解的,①按:贸易条款问题是由美国1787年《宪法》第1条第8款第3项规定的:国会有权“管理同外国的、各州之间的和同各印第安部落的贸易。”而版权和专利问题是由美国1787年《宪法》第1条第8款第8项规定的:国会有权“对于著作家及发明家保证其作品及发明物于限定期限内之专有权利,以奖励科学与实用的技艺的进步。”显然,知识产权与贸易各行其道,互不隶属。美国制定第一部《商标法》(1870年)所依据的就是《宪法》第1条第8款第8项(版权和专利条款),而不是第3项(贸易条款)。虽然在联邦最高法院1879年的判决中以商标不属于“版权和专利”为由宣布该法违宪,但商标并未因此就被纳入贸易之中。然而,从1914年的《克莱顿法》(Clayton)第三条的规定来看,“专利”已经受到贸易上反垄断法的控制。而1947年美国《商标法》和《反不正当竞争法》则明确依据《美国宪法》第1条第8款第3项(贸易条款)制定;1970年的《植物新品种保护法》以及1984年的《半导体芯片保护法》的制定也都与宪法“贸易条款”有关。但将版权等文学艺术也纳入“贸易”,就有些费解了。文学艺术作品通常被认为是个文化问题而不是商业或贸易问题。然而,利益面前是无所谓逻辑的。在1994年以前相当长的一段时期内,美国一直致力于将知识产权保护“纳入”GATT的贸易保护框架。作为世界上最大的知识产权国家,美国认为在知识产权的国际保护中仅仅通过知识产权方面的措施,比如版权报复措施等,是很难奏效的。而且有些国家虽很愿意与美国建立贸易保护方面的法律关系,但却并不热衷与其建立知识产权保护方面的法律关系。因此,在用“知识产权措施”保护“知识产权”难以奏效的情况下,美国就转向用“贸易措施”(trade-based measures)保护“知识产权”,比如关税待遇、进口限制等措施。尽管这些措施可能与知识产权问题没有任何逻辑关联,但在这里,优先考虑的显然是效果而不是逻辑。在美国1984年的《贸易与关说法》和1988年的《综合贸易与竞争法》的贸易措施中均已明确包括了知识产权保护的内容。②See Trade Act of 1974,as amended in 1984,19 U.S.C.§2411,and the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988.在1992年《中国政府与美国政府关于保护知识产权的谅解备忘录》中,更是直截了当地将中美知识产权保护问题置于“双边贸易关系协定的合作精神”之下。③1992年1月17日签订的《中国政府与美国政府关于保护知识产权的谅解备忘录》第7条约定:“……(美国)将于本谅解备忘录签字之日终止根据美国贸易法特殊301条款发起的调查并取消把中国指定为重点国家。”按:所谓“重点国家”是指不对美国知识产权进行充分有效保护的最严重的国家。

在1994年以前的关贸总协定(GATT)还仅涉及一般货物的贸易,知识产权尚未被“纳入”其中。但在美国等知识产权大国的不懈努力和积极推动下,特别是通过1986年7月至1993年12月的GATT“乌拉圭回合”谈判,知识产权保护终于在“世贸组织”(WTO)框架内被“纳入”贸易保护的范围。在1994年《与贸易(包括假冒商品在内)有关的知识产权协定》中,一方面《协定》将自己“纳入”世界贸易组织协定;另一方面将知识产权“纳入”私权的范围。这样,国际知识产权争端的解决也就顺理成章地“纳入”1994年关税与贸易总协定第XXII条和第XXIII条“关于争端解决规则和程序的谅解”,即国际贸易争端解决机制。④参见1994年《与贸易(包括假冒商品在内)有关的知识产权协定》之前言及第五部分。

将知识产权保护“纳入”国际贸易保护框架无疑会给美国带来巨大的利益,这不仅意味着所有GATT成员对知识产权保护的承诺,而且意味着国际知识产权争端将可以通过国际贸易争端机制加以解决。⑤See Robert A.Gorman,Jone C.Ginsburg,Copyright for the Nineties,Fourth Edition,The Michie Company,Law Publishers,Charlottesville,Virginia,1993,p.900-901.这一“纳入”显然是美国政府的一首“现实主义诗篇”。国际贸易争端解决机制其实不过是《美国贸易法》301条款所确立的贸易制裁机制的翻版。“乌拉圭回合”的这一“纳入”,从国际化角度来看,使国际知识产权保护“纳入”了世界贸易保护机制;而从国内化角度看,又使国际知识产权保护“纳入”《美国贸易法》301条款所确立的贸易制裁机制。⑥参见1994年美国《乌拉圭回合协定法》(Uruguay Round Agreements Act)。然而,无论如何,稚嫩的国际知识产权保护最终得到了国际贸易机制的“老练”保障。——这样看来,以知识产权为核心的“知识经济”是一种全新的政治经济。

美国所推动的这一“纳入”,再一次令人联想起罗马法上的拟制。在拟诉弃权(Cessio in Jure)⑦拟诉弃权(Cessio in Jure)是指“转让市民法所有权的行为,既适用于要式物又适用于略式物。表现为转让人和受让人向执法官出庭,受让人宣称被转让物是他的,转让人(即物的原所有人)则以沉默的方式表示放弃权利,这种虚拟的诉讼在法律审阶段结束。”见]英[[戴维·M·沃克:《牛津法律大辞典》之“拟诉弃权(Cessio in Jure)”词条,光明日报出版社1988年版,第145-146页;参见]英[[戴维·M·沃克:《牛津法律大辞典》之“拟诉转让财产(Cessio in Jure)”词条,法律出版社2003年版,第182页。中,即在“诉讼”——实际上是“交易”的过程中,买卖双方假称对标的物的所有权发生争执,携带标的物到法官面前,原告(买者)以手触物曰:“依罗马法律,此物为我所有”,被告(卖者)承认原告的主张,于是法官判决该物归原告(买者)所有,交易完成。①古罗马《十二表法》第六表第七条规定:“凡依拟诉弃权(cessio in jure)的方式转移物件的,与要式买卖(mancipium)一样具有法律上的效力。”参见周枏著:《罗马法原论》附录二,商务印书馆1996年版。在这里,交易双方通过一个拟制的诉讼来进行买卖,通过对既有的诉讼形式的“借用”,使原本烦琐或脆弱的买卖,得到诉讼这一形式的相对简便但却坚强有力的保障。

一个是“拟诉弃权”,一个是“拟贸易保障”,其思维方式何其相似乃尔!

五、结语

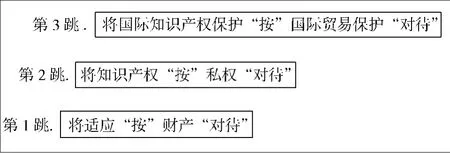

在美国旧专利局正门的石头上刻着一句话:“专利制度为天才之火加上利益之油。”(The patent system added the fuel of interest to the fire of genius.)在知识产权制度的发展中,利益是优先于逻辑的。从思维上说,把知识“按”一种财产“对待”、把知识产权“按”一种私权“对待”,把国际知识产权保护“按”国际贸易保护“对待”,显然不是逻辑思维的结果,而是拟制思维的结果。

正是在罗马法拟制所启迪的这种诗性的拟制思维中——无论是“借用”还是“纳入”,也无论是“按……对待”还是“视为”——现代知识产权制度神奇地完成了自身发展的“三级跳”:

每一跳都富有创意、富于诗意,就像古罗马人能在“铜块和秤”的清脆声音中结婚——交接新娘子一样。

历史并未赋予罗马这种拟制思维以“知识产权”……,现代知识产权制度在无偿享用拟制思维这一“智力成果”中迅速地建立起来。