由技入道、回归自然——访问三位韩国雕塑家工作室

■ 郅敏 by Zhi Min

由技入道、回归自然

——访问三位韩国雕塑家工作室

■ 郅敏 by Zhi Min

From Techniques to Concepts, Back to the Basics

South Korean Ministry of Culture and the South Korean Sculptor Association hosted the“2011 Seoul International Sculpture Exhibition”; about a thousand pieces of artwork were collected worldwide. The most that I’ve gained from this trip to Korea is the chance to visit three studios of three different famous Korean sculptors. These artists are very famous for their work in the artist community, and also in their theoretical quality along with their market management skills. Their independent view on the world and their professional values left deep impressions on me.

2011年4月,受韩国雕刻家协会邀请,中国艺术研究院中国雕塑院青年雕塑家创作中心成员一行赴韩参加了“2011首尔国际雕塑博览会”。此次展览由韩国文化部、韩国雕刻家协会主办,集合了世界不同地域的优秀雕塑作品近千件,其中既有达利、布德尔,阿尔曼,凯撒等大师的经典雕塑作品,也有国际新锐雕塑家的力作。本次中国雕塑院青年雕塑家团体的国际交流广泛而深入,包括与韩国梨花女子大学艺术家的座谈、与韩国国民大学雕塑系同仁的学术研讨以及与韩国雕刻家协会艺术家的广泛交流。

此次韩国之行最重要的收获之一是访问了三位优秀的韩国雕塑家韩镇燮(Han Jinsub)、李在孝(Lee Jaehyo)和崔台勋(Choi Taehoon)的工作室,直观感受到了韩国艺术家的工作状态并与他们进行了深入的交流。韩镇燮先生三十年来以石刻作为主要表现形式,将现代主义的抽象形式和韩国民俗形象有机结合,创作出独具一格的石刻雕塑;李在孝先生以多种自然材料为载体,特别是对木质材料的重组和演绎,凝聚出极具东方意境的三维作品;崔台勋先生的金属焊接作品强悍有力,创造了极具当代意味的诗意空间。这三位雕塑家不仅在韩国颇具代表性,在国际艺术舞台上也十分活跃,他们的共同点是将东方人特有的物质观融入到作品中,以艺术的方式叙述现实生活和理想世界。

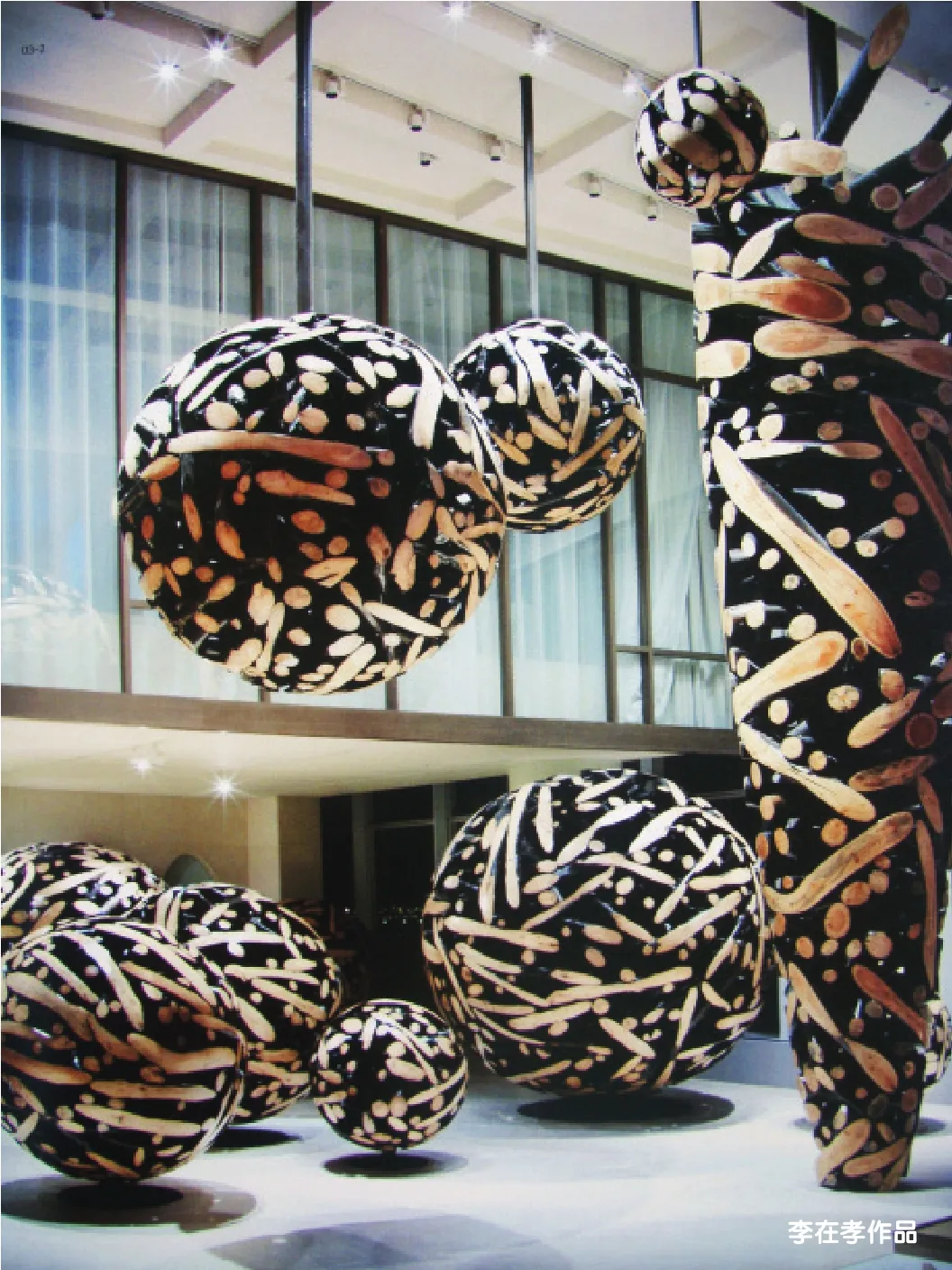

从喧嚣的首尔出发,粉白色摇曳的梨花一路相伴,一个半小时车程之后我们来到李在孝美术馆般巨大的工作室和展厅。未进入工作室,就已经看到大堆大堆囤积在工作室旁的木料,仿佛在静静等待质的转变。李在孝在北京举办过个展,给我留下了颇为深刻的印象,他对自然材料的运用显示出独特的智慧,那些巨大的木球仿佛已经成为艺术家的个人标志,但实际上李在孝对自然材料的选择十分宽广,我们在他工作室中看到那些用树叶、石块创作的巨大装置同样震撼人心。“回到自然”,这是他作品集的书名,也是他艺术创作最重要的思想基点。李在孝的雕塑以东方人独有的方式阐释着对世界的认知,作品充满了对所谓“生”的材料的尊重,对自然之道的体悟,那些沾满岁月痕迹和生长痕迹的木材料经过艺术家的创作,再次散发出自然物质的庄严。

李在孝坦言,那些每天都在忙碌的人如何让这个世界变得越来越美丽?那些生锈、弯曲的钉子,只要仔细观察就会感觉到它的美丽……我没有让这个世界变美丽的能力,只不过是想把那些我看到的东西变得更加美丽。李在孝对物质的特殊敏感性使他在材料语言的运用上独具匠心,注重物质属性的物理和心理两个方面,在他运用原木创作时,首先将原木树干或枝条拼装成他所需要的形式,再用火对原木进行熏烧,在高温下完成了火对木的特殊洗礼。这种艺术处理方式显示了艺术家对物质之间关系的理解,同时完成材料语言的视觉处理。那些经过熏烧的木质表面以及吃进原木的裂缝因而显现出木炭独有的黑色,艺术家再将原木的截面反复打磨,牙白色的木质色泽显露出来,与炭黑色的表皮形成巨大的色泽反差,黑白相间的视觉感受就这样以细腻而智慧的方式完成。

崔台勋早年在韩国庆熙大学读书时已屡次得奖、备受瞩目。崔台勋肯言他从写实雕塑做起,逐步深入对金属材料的理解,形态上一步步走向抽象,如今他已经成为活跃在国际艺术舞台上的重要韩国艺术家。崔台勋的作品更多借助日常生活物品的外相,比如一辆从墙体穿出的汽车、一个潜入墙体的提包或者一组摆有酒杯的桌椅。艺术家将自己对于世界的认知方式融入这些日常物品中,他在钢板上打出许多细小的空洞,并在钢板表面划出痕迹,这些痕迹记录了时间,也记录了艺术家的生命。作品中每一寸钢板都由艺术家亲自处理,那一片片钢板仿佛成为片段性的记忆,焊接成型、打磨以及一系列艰苦的劳作更是不言而喻,崔台勋以这样的方式成就了内心的演绎,使这些仿佛再普通不过的日常物件最终以高度精神化的状态呈现出来。崔台勋以对当代物质生活的不断追问来阐释物与人的关系,阐释他对自然的热爱和体悟,这使艺术家的境界在不断蜕变中逐步升华。崔台勋向我讲述他在雕塑内部布置灯光的由来,他曾长时间安静地观看树林,金色的阳光照射在树木的枝叶上,这些生灵随风摇摆,当阳光闪闪烁烁穿过树枝、树叶洒下来时,出现了动人而诗意的一幕,这种自然中的诗意让艺术家感受到了自然之美和生命之美。灵感或许由此而来,艺术家在雕塑内部制设了隐秘的光,当光忽明忽暗、若隐若现地从雕塑上的细小空洞散发出来时,作品忽然产生了新的生机,神秘感也随之而来。

时间和空间的主题在崔台勋的作品中经久不衰,饱含了艺术家的人生经验。在雕塑语言方面,那些分割又重新组合的钢板在反复锤炼中显现出艺术家的坚韧性格和独特气质。崔台勋作品华丽的表面下隐喻着东方哲学对自然空间的景仰,闪烁着艺术家的才情。他的作品仿佛成为一种当代预言,警示着我们的生活。

韩镇燮是崔台勋的老师,曾在意大利生活九年,对西方艺术的熟知反而使他回到最本真的情绪中,回到生动活泼的韩国民间文化中,对雕塑艺术如何融入公共空间做出了可贵的探索。韩镇燮创造的艺术形式简约朴素、思绪静穆、语言成熟,时而流露出一丝幽默。石雕的艰苦和不易众所周知,当我看到韩镇燮工作室中数百件雕塑小稿时,似乎明白了艺术家高品质的作品从何而来,艺术的成功意味着成熟的艺术思考和高强度的艺术劳作。韩镇燮的作品从石材原料开始,所有流程都在工作室进行,高度职业化的工作状态感染着来访的每一个人。

应该说,这三位韩国雕塑家的作品在艺术境界、学术品质以及市场运行等方面都颇受好评,对他们工作室的访问,留给我最深的感受是他们的职业化和专业化。职业艺术家最需要的也许不是灵感乍现,而是常态化的艺术创作方式和生活方式。职业雕塑家意味着高度专业化,他们都在自己的领域不断推进、不断深入。如何创作出更好作品,是艺术家们始终的课题,他们所有的生活节奏和学术活动都围绕这个目标来进行,因而更加纯粹,同时也实现了艺术即生活的理想。

其次是在他们的作品中看到了可贵的、独立的价值观和世界观。我曾一度片面地认为韩国雕塑家的作品总体过于精致,这种制作的精细有可能削弱艺术作品内部的能量,但此次对这三位优秀的艺术家工作室的访问改变了我的看法。注重制作并没有错,艺术家所有的思想仍然需要最适合的视觉因素来呈现,“由技入道”才是这些艺术家所要解决的最终问题。只有具备独立、完整的人格,只有在明确树立艺术的价值观的时候,才真正具备艺术创作的思想基础。韩镇燮、李在孝和崔台勋,这三位艺术家在成熟阶段都不约而同地回到东方哲学的文化基点,在这样的文化背景下,再加上对艺术的专注思考和艰苦劳作,使得他们作品所依托的传统物质材料散发出思想的光芒,我称之为非常专业、非常东方、非常当代。